Pourquoi on fait ce métier, le théâtre

L’Insatiable > outils > Articles sans abonnements > Pourquoi on fait ce métier, le théâtre ?

Pourquoi on fait ce métier, le théâtre ?

Un entretien avec Baptiste Isaïa, du collectif Mensuel

vendredi 25 novembre 2016, par Coline Merlo

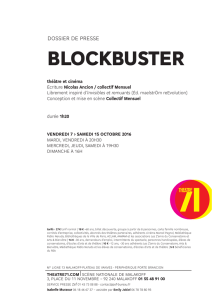

On avait découvert le Collectif mensuel avec son adaptation du roman de Nicolas

Ancion, L’homme qui valait 35 milliards, qui contait sur le mode parodique

l’enlèvement de Lakshmi Mittal. La déclaration d’amour de Nicolas Ancion à la ville

de Liège, portée par Baptiste Isaïa, était un moment fort. On retrouve la troupe au

théâtre 71 de Malakoff, avec Blockbuster, un « mashup » juxtaposition de

séquences empruntées à des fictions hollywoodiennes qui, bout à bout, forment un

nouveau récit, dont les comédiens assurent en live la sonorisation, la musique, et le

doublage. Le succès que rencontre la pièce, programmée depuis mai jusqu’à juin

prochain en France et en Belgique, est une belle occasion de s’interroger sur les

effets du théâtre. Entretien avec Baptiste Isaïa.

Le soulèvement populaire et son écrasement décrit par Blockbuster retrace de si près la

mobilisation de 2016 (un film, Merci Patron, cristallise un malaise, des youtubeurs se font

l’écho d’une pétition, l’état d’urgence s’impose lourdement, une grande partie de la France sort

dans la rue et se parle..) qu’on ne peut qu’en être frappés. C’était une coïncidence, le choix de

ce sujet, ou des événements en cours vous ont inspirés ?

Une coïncidence, non. Il s’est passé la même chose avec L’Homme qui valait 35 milliards : au moment où

on était en train de le monter, l’usine de sidérurgie [propriété du groupe Arcelor-Mittal, et employeur

direct de 1300 personnes, et du quadruple en emploi indirects, NDLR], n’avait pas encore fermé. C’est la

seule fois où j’ai vu Nicolas Ancion sortir de ses gonds : il était l’invité au journal de 13h de la RTBF, et la

journaliste lui a fait cette même remarque, en ajoutant : « vous avez été plutôt chanceux, finalement ! ».

Cette réflexion l’a mis véritablement en colère… Et c’était en direct, il n’y avait pas moyen de le couper. Il

a répondu que cela faisait dix ans que tout le monde le savait… « Vous les journalistes, autant que les

politiques, vous fermez les yeux, alors qu’il y a dix ans que ça nous pend au nez ».

Au moment où nous avons commencé à écrire Blockbuster, en 2014, les événements que tu évoques

n’étaient pas encore arrivés, mais on avait déjà connu la Grèce, Gênes... Une série de précédents qui ont

montré que si l’on s’attaquait aux privilèges de la classe dirigeante, la réponse serait violente.

Justement, à propos de la violence, on voit bien dans la pièce que les moyens de la brutalité sont

tous du côté de l’armée, et du gouvernement. Pourquoi le directeur du Centre social appelle-t-il

à une marche pacifique ?

Il appelle à une marche pacifique, mais au cours d’une interview télévisée, il renvoie à la journaliste cette

façon biaisée de percevoir et nommer la violence. C’est une interrogation qui nous traverse, et qu’on a

introduite dans l’adaptation pour adolescents qu’on prépare en ce moment de 2043, un récit

d’anticipation, qui se passe dans un futur dystopique. Dans notre version du roman [1], le récit se termine

sur cette question des moyens à employer, qui reste ouverte.

Pour Blockbuster, on a vraiment travaillé à ce que ce soit un spectacle choral, qui évite de se centrer sur

un héros ou sur sur une seule voie de réponse. Il fallait que plusieurs personnes apportent leur pierre à

l’édifice. Le personnage de Pinet, Sean Penn, fait sa part et est dépassé. La référence à la marche

pacifique, en Belgique, c’était la Marche Blanche, au moment du procès Dutrou. Les parents des gamines

avaient aussi organisé cette grande marche pour pointer les dysfonctionnements du système judiciaire. La

marche était dite « Blanche », parce qu’apolitique… Évidemment, ça a été un feu de paille, puisque

aucune organisation n’était là pour prendre le relais et faire tenir la mobilisation.

Sur le terrain français, il y a eu des dissonances entre les gens qui répondent systématiquement

et avec beaucoup de ferveur et de courage aux appels de leurs centrales syndicales, et - la

mobilisation se doublait de l’expérience de Nuit Debout -, ceux qui opposaient un refus

systématique de se voir prolongés, mais aussi récupérés, par des partis déjà constitués dont on

peut estimer qu’ils font encore le jeu de ce système néo-libéral. Avez-vous une parole commune

à ce sujet, dans le collectif ? Penses-tu, par exemple, que les partis sont le relais indispensable à

une amplification ?

Non, pas forcément. Mais il y a une vingtaine d’années, il n’y avait pas Nuit Debout : tout mouvement qui

n’obtenait pas le soutien et le relais de groupes qui ont l’habitude de mener des actions, d’organiser des

manifestations qui pèsent dans le champ politique était voué à s’éteindre sans plus d’effet. Dans une ville

industrielle comme Liège, où je vis, le syndicat des Métallos était très actif, virulent. Une rupture de

confiance très nette s’est produite avec l’inculpation des treize de Clabecq [2]. Durant le procès, les

syndicats ont lâché les délégués syndicaux accusés. Ça a été une rupture de confiance pour nombre de

gens de gauche et d’extrême-gauche, qui se sentaient solidaires des métallos.

La réalité du fonctionnement du théâtre public aujourd’hui, dépendant des subventionnements,

lui permet-elle de mettre valablement en cause le rôle de l’État comme relais de la machinerie

capitaliste ? J’ai le sentiment, un peu triste, qu’une des fonctions du théâtre aujourd’hui est

moins de gonfler les imaginaires, que de désactiver tout imaginaire du renversement ou de la

réappropriation.

Et tu crois que c’est parce qu’il est subventionné ? Est-ce que le que le théâtre privé le fait ? Quand on se

trouve dans la problématique de subvenir à ses besoins en permanence, on ne travaille plus librement, de

manière un peu posée, à des vrais projets artistiques. Qui sont, par définition, politiques. Pour moi, l’art

occupe une fonction sociale : à partir du moment où on représente le monde, on doit le mettre en critique.

Et je n’ai pas le sentiment, parce que je travaille avec des subventions, de répondre à une commande

d’État. La question se pose plutôt de savoir en quoi consiste notre travail : faire du théâtre dans la société.

Avec le collectif, nous n’avons jamais menti en présentant un dossier de subventions : on n’a jamais

prétendu faire de la trahison sociale. Et on ne nous a jamais empêchés de travailler. Peut-être en

imaginant que notre propos se diluerait en passant au plateau, ce qui s’est déjà vu. Tant qu’on ne nous

empêchera pas de travailler avec de l’argent public, on continuera comme ça, parce que c’est aussi ce qui

nous permet de proposer des places à des prix accessibles. Mais je crois que, comme c’est aussi visible

dans les Nouveaux chiens de garde, il s’agit plus d’une question de traîtrise que de financement. Il me

semble qu’on est dans une période où beaucoup de gens nous ont trahis. C’est d’ailleurs une question que

nous nous posons, avec le collectif, de savoir si la trahison ne sera pas le sujet de notre prochain spectacle

: trahison de soi, trahison des idéaux, des siens…

Pourquoi les gens viennent-ils… ?

Parce qu’on leur a dit « Va voir ça, c’est génial ». Plus que pour le sujet. Ce qui me désole un peu, parce

que je fais partie des artistes qui croient qu’un sujet peut déplacer une personne. Idée difficile à tenir

quand beaucoup de gens travaillent à l’inverse : à ce que les théâtre ne concernent que les gens qui vont

au théâtre. Vois le nombre de flyers qui ne mentionnent même pas le sujet de la pièce. On n’est pas naïfs .

On sait que le succès est suspect. Cela nous interroge. Est-ce qu’on brosserait trop dans le sens du poil,

est-ce que le spectacle manque de cogne ? Enfin, un journaliste du Figaro est venu, et aucun papier n’est

sorti. (Rires) On essaie de garder les pieds sur terre, et que ça ne nous éloigne pas de nos réelles envies.

Le fait d’être un collectif a une influence, pour garder une ligne ?

Je crois, oui, parce qu’il y en a toujours un pour ramener sur le tapis la question du sens de ce qu’on fait.

Ce qui est en train de se passer nous met dans une situation où l’on pourrait se contenter pour les deux ou

trois années à venir de se laisser porter par les institutions. « Est-ce que ce n’est que pour ça que l’on fait

ce métier ? »

Comment pensez-vous, les un.es et les autres, la capacité du théâtre à transmettre un

imaginaire révolutionnaire et à déborder de la salle, à en sortir ?

En 1974, quand Dario Fo monte Faut pas payer, les gens sortent de la salle et commencent à piller les

supermarchés… Il y a un contexte, et une identification du contexte : est-ce que les spectateurs qui

viennent au théâtre identifient réellement la situation dans laquelle on est ? Est-ce que chacun le vit lui-

même, personnellement, de plein fouet ?

Je fais un détour : à Liège, j’ai mis du temps à monter une pièce de Karl Valentin L’Arbre de Noël.

L’histoire d’une famille pauvre qui voudrait fêter Noël et finit par tout casser… C’est une pièce assez

violente, que Valentin a écrite dans les années 30, dans un moment de famine généralisée en Allemagne.

Tout le monde y est pauvre, et les gens s’identifient spontanément à cette famille.

Aujourd’hui, cette pièce pourrait donner l’impression de porter un regard dépréciateur sur les

personnages. Quand je l’ai montée, c’est qu’il me semblait discerner dans ce que l’on était en train de

vivre un appauvrissement. Mais le public ne l’identifie pas. Je crois que les spectateurs s’imaginent dans

une situation meilleure que celle dans laquelle ils sont.

Ce n’est pas désespérant de continuer à tenter de renseigner un public qui ne veut pas savoir ?

Le problème des théâtres, c’est qu’ils travaillent avec une jauge imaginaire, qui correspond grosso modo à

leurs abonnés, peut-être un peu plus. Pour pouvoir toucher d’autres spectateurs, il faut prendre le risque

de programmer au-delà de ce qu’on pense pouvoir remplir. Pour l’instant, on organise nous-mêmes des

représentations. L’homme qui…, on l’a programmé un mois. On nous a prédit la faillite, rappelé que

personne n’avait jamais rempli une salle un mois… Ce qu’on a vu, c’étaient des gens devant la salle avec

des pancartes « Cherche place », et des spectateurs qu’on a dû faire asseoir sur les marches ! Du coup, le

théâtre nous a programmé dix-neuf fois, ce qu’il n’avait jamais fait, et la pièce a été vue par 9000

spectateurs. Ce qui implique que sont venus des gens qui d’habitude, ne viennent pas. Pour nous, c’est

important, et nous travaillons avec les associations et les syndicats, dont les réseaux regroupent des gens

qui ne vont pas au théâtre. C’est comme ça qu’on s’est retrouvés à jouer L’Homme qui valait 35 milliards

devant une salle entière d’ouvriers de la métallurgie. Des gens qui ne mettent jamais les pieds au théâtre,

parce qu’ils ne s’y sentent pas chez eux.

Aujourd’hui, on est dans une situation compliquée, on est un peu rattrapés par le succès. Alors qu’on avait

plus ou moins forcé les portes du théâtre de Liège, ils misent sur nous. Et on se rend compte que ce

théâtre, qui est une structure opulente, rebute, et adopte une politique tarifaire compliquée à gérer. On

continue de réfléchir aux façons dont on pourra rejouer Blockbuster à Liège, dans d’autres lieux, à

d’autres coûts, pour pouvoir toucher d’autres publics…

Même si tous les publics ne sont pas les mêmes. À Malakoff, j’ai l’impression qu’ils réussissent à faire

venir d’autres gens que la petite bourgeoisie intellectuelle : des malakofiottes, des jeunes - et dans une

classe, tu as des élèves qui peuvent vivre eux-mêmes des situations compliquées. Et on ne joue pas que

dans les Centres dramatiques nationaux ; avec le collectif, on est très actifs sur Liège. Ce travail, on ne

peut le mener partout, mais parfois, on trouve des relais.

Blockbuster est demandé dans beaucoup de scènes nationales, programmé deux, trois fois, et on y

rencontre un public abonné. Pour l’instant, il n’a pas été question pour nous de refuser de jouer dans les

institutions. Je continue de trouver intéressant de s’adresser à un public qui s’illusionne un peu sur lui-

même. Ce n’est pas ce public-là qui va faire la révolution, sans doute. Mais pour autant, est-ce qu’on doit

laisser uniquement d’autres s’adresser à ces publics, et ne pas lui porter ce genre de parole ?

Propos recueillis par Coline Merlo

http://www.collectifmensuel.be/

Voir en ligne : http://www.collectifmensuel.be/

Notes

[1] 2043 : autopsie d’une mémoire de Tamim Karimbhay.

[2] Treize travailleurs des Forges de Clacbecq avaient été en 1997 poursuivis pour violences, et

notamment avoir forcé un barrage de police mis en place pour prévenir le blocage d’une autoroute par

les ouvriers.

1

/

5

100%