Le nickel calédonien dans la stratégie des groupes

Programme de travail commun des partenaires sociaux européens

Étude conjointe

Initiatives impliquant les partenaires sociaux en

Europe sur les politiques du changement

climatique et l’emploi

Rapport de synthèse pour la conférence des 1er et 2 mars 2011, à Bruxelles

Rapport établi par le cabinet Syndex

Février 2011

Ce projet des partenaires sociaux européens est réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne

Avant-propos

Le présent document reflète les points de vue de leurs auteurs. Il ne prétend pas refléter les

opinions individuelles ou collectives des partenaires sociaux européens à la demande desquels

ce rapport a été établi, des partenaires sociaux nationaux ou des entreprises responsables des

études de cas qui ont participé à ce projet, ni de la Commission européenne, qui a soutenu

financièrement ce projet.

Remerciements

Nous tenons à remercier l‟ensemble des représentants des organisations syndicales et patronales

qui ont bien voulu répondre au questionnaire et / ou qui ont accordé aux experts de Syndex, de

S.Partner et de WMP (pour l‟Allemagne) des entretiens dans les dix pays sélectionnés. Enfin,

nous tenons à souligner les apports des membres (éminents) du comité de pilotage qui, par leurs

commentaires et leurs suggestions, ont sans aucun doute enrichi le contenu de cette étude.

Membres du comité de pilotage

BUSINESSEUROPE : Steven D‟Haeseleer, Matthew Higham, Guillaume Cravero, Maxime

Cerutti

CES : Joël Decaillon, Anne Panneels, Cinzia Sechi, Juliane Bir

CEEP : Andreas Persson

UEAPME : Liliane Volozinskis

INI T I AT I V E S I MP LI Q U AN T L E S P AR TE N AI RE S SO C I AU X E N EU R O P E S U R L E S P O LI TI Q U E S D U C H AN G E M E N T C LI MAT I QU E S E T L ’E M PL O I

3

Sommaire

Introduction ................................................................................................................................................. 5

I. Synthèse ................................................................................................................................................... 7

II. Aperçu des études réalisées ayant pour objet l’évaluation des effets des politiques de lutte

contre le changement climatique sur l’emploi et les

compétences……………………………………………………….................................................................. 10

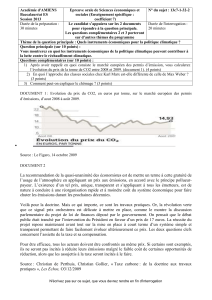

1. GHK (2009) : « Les effets du changement climatique sur l’emploi dans l’UE à moyen terme (d’ici

2020) »………………………………………………………………………………………………………………..10

2. Syndex, S. Partner et WMP (2009) : « Les dérèglements climatiques, les nouvelles politiques

industrielles et les sorties decrise »……………………………………………………………………… ...... 13

3. PNUE, OIT, OIE, CSI (2008) : « Emplois verts : Pour un travail décent dans un monde durable, à

faibles émissions de carbone»…………………………………………………………………… ................... 15

4. Syndex, Istas, Wuppertal Institute (2007) : « Impact sur l’emploi du changement climatique et

des mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon

2030 »… ..................................................................................................................................................... 16

5. Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Andrea Broughton

(2009) : « Une économie européenne plus verte : réponses et initiatives des États membres et des

partenaires sociaux »………………………… ........................................................................................... 18

III. Revue par pays .................................................................................................................................... 21

1. Allemagne .......................................................................................................................................... 23

1.1. Initiative tripartite et tripartite + ........................................................................................ 23

1.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................... 25

1.3. Partenariats (public-privé) ................................................................................................. 26

1.4. Initiatives unilatérales ........................................................................................................ 27

2. Autriche ............................................................................................................................................. 28

2.1. Les partenariats : entre tripartisme et bipartisme ............................................................... 28

2.2. Les initiatives unilatérales ................................................................................................. 29

3. Belgique ............................................................................................................................................. 29

3.1. Initiatives tripartites et tripartites + ................................................................................... 30

3.2. Les initiatives bipartites ..................................................................................................... 32

3.3. Initiatives unilatérales ........................................................................................................ 34

4. Bulgarie ............................................................................................................................................. 36

4.1. Initiatives tripartites ........................................................................................................... 36

4.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................... 37

4.3. Initiatives unilatérales ........................................................................................................ 38

5. Danemark........................................................................................................................................... 39

5.1. Initiatives tripartites et tripartites + ................................................................................... 40

5.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................... 41

5.3. Initiatives de partenariat (public-privé) ............................................................................. 41

5.4. Initiatives unilatérales ........................................................................................................ 42

6. Espagne ............................................................................................................................................. 42

INI T I AT I V E S I MP LI Q U AN T L E S P AR T E N AI RE S SO C I AU X E N EU R O P E S U R L E S P O L I TI Q U E S D U C H AN G E ME N T C LI MAT I Q U E S E T L ’E M PL O I

4

6.1. Initiatives tripartites et tripartites + ................................................................................... 43

6.2. Initiatives unilatérales ........................................................................................................ 44

7. Finlande ............................................................................................................................................. 45

7.1. Initiatives tripartites et tripartites + ................................................................................... 45

7.2. Les partenariats .................................................................................................................. 46

7.3. Les initiatives unilatérales ................................................................................................. 46

8. France ................................................................................................................................................ 47

8.1. Les initiatives tripartites et tripartites + ............................................................................. 47

8.2. Les initiatives unilatérales ................................................................................................. 50

9. Irlande ................................................................................................................................................ 51

9.1. Les initiatives tripartites et tripartites + ............................................................................. 52

9.2. Les initiatives unilatérales ................................................................................................. 52

10. Italie .................................................................................................................................................... 53

10.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 53

10.2. Initiatives unilatérales .................................................................................................... 54

11. Lituanie .............................................................................................................................................. 55

11.1. Partenariat (public-privé) ............................................................................................... 55

12. Pays-Bas ............................................................................................................................................ 56

12.1. Les initiatives bipartites ................................................................................................. 56

12.2. Les partenariats public-privé .......................................................................................... 57

Les initiatives unilatérales ........................................................................................................ 57

13. Pologne .............................................................................................................................................. 58

13.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 58

13.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................ 59

14. Portugal ............................................................................................................................................. 60

14.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 61

14.2. Partenariats public-privé ................................................................................................ 61

14.3. Initiatives unilatérales .................................................................................................... 62

15. République tchèque .......................................................................................................................... 63

15.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 63

16. Roumanie ........................................................................................................................................... 64

16.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 64

16.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................ 66

16.3. Les partenariats public-privé .......................................................................................... 67

16.4. Initiatives unilatérales .................................................................................................... 67

17. Royaume-Uni ..................................................................................................................................... 68

17.1. Initiatives tripartites ....................................................................................................... 68

17.2. Initiatives bipartites ........................................................................................................ 70

17.3. Les partenariats .............................................................................................................. 71

17.4. Initiatives unilatérales .................................................................................................... 71

INI T I AT I V E S I MP LI Q U AN T L E S P AR TE N AI RE S SO C I AU X E N EU R O P E S U R L E S P O LI TI Q U E S D U C H AN G E M E N T C LI MAT I QU E S E T L ’E M PL O I

5

18. Suède ................................................................................................................................................. 73

18.1. Les instances tripartites et tripartites + ........................................................................... 74

18.2. Les initiatives bipartites ................................................................................................. 77

18.3. Les partenariats .............................................................................................................. 77

18.4. Les initiatives unilatérales .............................................................................................. 78

IV. Entretiens ............................................................................................................................................. 82

V. Bibliographie ........................................................................................................................................ 84

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

1

/

90

100%