notions élémentaires

Encyclopédie Multimédia de l’Électrocardiographie - page 2

Notions Élémentaires, Références Générales, Iconographie, Lexique - page 3

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

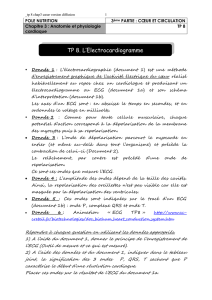

01 - TIRER TOUTE L’INFORMATION UTILE D’UN ECG

Une interprétation adéquate d’un ECG implique plusieurs conditions :

1° Le respect d’une bonne technique d’enregistrement :

comment enregistrer un tracé de qualité, interprétable ?

2° La connaissance des mécanismes fondamentaux

de l’activation du myocarde : ce qu’il faut savoir avant de lire un tracé.

3° Une méthode de lecture rigoureuse (analyse et synthèse) :

comment aboutir à un diagnostic électrocardiographique ?

4° Une connaissance de l’ECG normal et de ses nombreuses variantes :

reconnaître, en lisant des tracés normaux d’abord, les frontières du pathologique.

5° Une lecture assidue de nombreux tracés :

une interprétation correcte est affaire d’expérience.

02 - COMMENT ENREGISTRER UN TRACÉ DE QUALITÉ ?

(Ref. A, p. 33-62)

I. Utiliser un appareil aux performances vérifiées (leur altération déforme le tracé).

II. Éliminer les causes d’imperfection.

Obtenir le relâchement musculaire d’un patient anxieux, limiter le tremblement

(sénile, parkinsonien) pour assurer une ligne de base stable.

Éviter le parasitage du courant alternatif (oscillations à 50/s) :

électrodes mal fixées, fil, prise de courant ou de terre défectueux.

III. Placer les électrodes, notamment précordiales, aux endroits corrects

(la modification de position des électrodes entraîne des variations considérables

d’amplitude des complexes rendant toute comparaison illusoire).

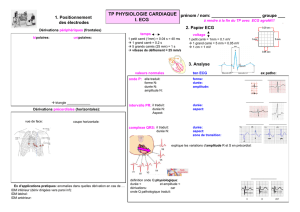

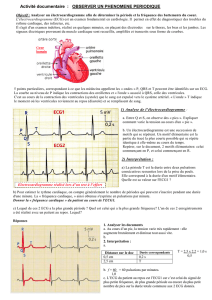

IV. Vérifier la vitesse de déroulement du papier (n = 25 mm/s) et l’étalonnage

(1 cm = 1 mv ; 1 mm = 0,1 mv). Sur le papier quadrillé millimétré de l’ECG,

l’amplitude ou voltage est en ordonnée (1 petit carré = 1 mm = 0,1 mv)

et le temps en abscisse (1 petit carré = 1 mm = 0,04 s).

Selon la taille des complexes, l’amplitude peut être augmentée (2n, 3n) ou surtout diminuée

(n/2) si les voltages sortent les QRS du cadre du tracé ; la vitesse de déroulement

peut être accélérée (x2 ou x3) pour l’analyse d’arythmies.

Encyclopédie Multimédia de l’Électrocardiographie - page 2

Notions Élémentaires, Références Générales, Iconographie, Lexique - page 3

V. Enregistrer les 12 dérivations usuelles. Elles analysent l’activité électrique du cœur

dans deux plans, frontal et horizontal (cf. iconographie n°1).

6 dérivations du plan frontal :

• 3 bipolaires ou standard :

- D1 ou I (bras droit/bras gauche).

- D2 ou II (bras droit/jambe gauche).

- D3 ou III (bras gauche/jambe gauche).

• 3 unipolaires des membres :

- aVR ou R (bras droit).

- aVL ou L (bras gauche).

- aVF ou F (jambe gauche).

6 dérivations du plan horizontal ou unipolaires du précordium

(dites « précordiales »), de V1 à V6.

• L’électrode exploratrice est située ainsi :

- V1 : 4e EICD, au ras du sternum.

- V2 : 4e EICG, au ras du sternum.

- V3 : Entre V2 et V4.

- V4 : 5e EICG, à l’intersection de la ligne verticale médioclaviculaire.

- V5 : 5e EICG, à l’intersection de la ligne verticale axillaire antérieure.

- V6 : 5e EICG, à l’intersection de la ligne verticale axillaire moyenne.

Selon les besoins, d’autres précordiales sont enregistrées.

- Dorsales : V7, V8, V9.

- Précordiales droites, symétriques des gauches : V3R, V4R (R = right).

- Précordiales hautes ou basses (un ou deux espaces au-dessus

ou au-dessous de la position habituelle).

- Épigastrique (VE).

VI. Terminer par l’identification du tracé : nom, prénom, date de naissance ; année, jour et heure

d’enregistrement (spécialement en cas d’enregistrement « critique », au milieu d’un symptôme).

À l’évidence, les tracés d’urgence ne peuvent bénéficier de toutes ces garanties

(risque notamment d’inversions d’électrodes ou de ligne de base défectueuse) :

ils ont en revanche l’immense mérite d’être des tracés « critiques »,

contemporains des symptômes.

03 - CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE LIRE UN TRACÉ

(Ref. A, p. 33-62)

I. L’activité électrique est analysée dans deux plans : frontal et horizontal autorisant une

interprétation vectorielle ; dans le plan frontal, par convention, les « dérivations »

sont situées comme suit (cf. iconographies n°2 & n°3) :

- D1 : à 0°, aVL à -30°.

- D2 : à +60°, aVF à +90°, D3 à +120°.

- aVR : à -150°, à l’opposé de tout.

Encyclopédie Multimédia de l’Électrocardiographie - page 4

Notions Élémentaires, Références Générales, Iconographie, Lexique - page 5

Chaque « dérivation » voit, à la fois, tout le myocarde, et préférentiellement le myocarde

le plus proche de l’électrode exploratrice. Il en résulte que :

- D1, aVL : qui se ressemblent, explorent la paroi latérale haute du VG,

(et V5, V6, la paroi latérale basse) ;

- D2, D3, aVF : qui se ressemblent, explorent la paroi inférieure du VG ;

- aVR : à l’extrême droite, a une morphologie inverse des autres ;

- D2 : centriste, s’allie tantôt à D1, tantôt à D3 ;

- de V1 à V6 : on balaie toute la paroi antérieure et latérale du VG : V1, V2, angle

dièdre antéroseptal ; V3, V4, pointe ; V5, V6, paroi latérale basse ;

- V7, V8, V9 : explorent la paroi basale du VG, seules V3R, V4R répondent au VD

(parent pauvre) ou au septum.

II. L’activation des ventricules est, pour la compréhension du tracé, artificiellement synthétisée en

trois vecteurs principaux « résultants » expliquant la morphologie du tracé (cf. iconographie n°4).

III. L’activité électrique est proportionnelle à la masse de myocarde concerné.

Aussi, chez l’adulte, l’ECG reflète surtout l’activité du VG, de masse plus ou moins double

du VD : c’est un levocardiogramme (celui du nouveau-né est un dextrocardiogramme ;

le tracé atteignant progressivement son aspect adulte en fin d’adolescence).

Il en résulte que :

1° Les affections du VG (plus fréquentes) sont aussi plus lisibles à l’ECG que celles du VD.

2° L’hypertrophie du VG qui « caricature » la dominance physiologique du VG,

est plus facilement identifiable que celle du VD.

3° L’ischémie, la lésion et la nécrose du VG sont mieux identifiées que celles du VD.

4° Le diagnostic des affections des oreillettes, à la mince paroi musculaire,

est extrêmement réduit.

IV. L’activité électrique est la propriété du seul myocarde (= des myocytes) :

c’est seulement par leur altération fonctionnelle ou organique que les affections

des structures cardiaques (coronaires, valves, péricarde) modifient le tracé ECG.

V. La normalité et les limites physiologiques d’un paramètre ECG déterminé ne sont fixées

que par la comparaison statistique de sujets réputés normaux. Or, il existe un important

chevauchement des valeurs normales et pathologiques. Il s’ensuit que :

1° Un paramètre ECG isolé peut être jugé « normal », « anormal »,

mais souvent « limite » ou « douteux ».

2° Il est toujours imprudent de fonder un diagnostic ECG sur un seul signe

(ex. : le voltage de QRS, variable selon l’âge, pour le diagnostic de l’HVG).

3° Il est prudent de fonder un diagnostic sur plusieurs signes anormaux, au prix

d’un compromis acceptable pour la fidélité diagnostique :

perte de sensibilité, spécificité renforcée.

VI. Un ECG entièrement normal n’exclut pas une maladie cardiaque, en particulier coronaire,

même sévère ; un ECG franchement anormal n’implique pas automatiquement l’existence

d’une cardiopathie organique. Ces propositions fondamentales s’observent particulièrement

dans les tracés d’insuffisance coronaire « non critiques » (enregistrés en dehors de symptômes).

À l’inverse, un tracé d’insuffisance coronaire « en crise » est (presque) toujours anormal

et franchement anormal. C’est pourquoi il est essentiel d’enregistrer des crises spontanées

(et de l’indiquer) ou, le cas échéant, de les provoquer (épreuve d’effort).

Encyclopédie Multimédia de l’Électrocardiographie - page 4

Notions Élémentaires, Références Générales, Iconographie, Lexique - page 5

Les anomalies franches de l’ECG observées en l’absence de cardiopathie concernent pour

l’essentiel la repolarisation ventriculaire (ST/T), processus fragile modifié par de nombreuses

causes non-cardiaques (troubles ioniques, médicaments, état neuropsychique).

L’ECG (du moins le ventriculogramme) comporte un noyau dur (le complexe de dépolarisation

ventriculaire QRS) que seul un séisme (infarctus, fibrose) peut détruire et un ventre mou

(la repolarisation, segment ST et onde T) qu’un rien suffit à troubler : la confiance

diagnostique qu’on leur accorde est foncièrement différente.

VII. Il existe deux modes d’interprétation :

A. L’interprétation primaire : sans aucune information sur le diagnostic clinique présumé.

Son avantage est de fournir un diagnostic ECG pur, non orienté, ni déformé par

des informations parasites. Elle est très recommandée dans l’apprentissage

de lecture d’ECG ; elle expose à une perte de finesse diagnostique.

B. L’interprétation secondaire : en connaissance du contexte et du diagnostic cliniques.

Son avantage est d’orienter la recherche et d’affiner le diagnostic ; en revanche,

elle véhicule un risque majeur de déviation perverse du diagnostic,

selon l’équation connue ailleurs qu’en médecine, du style :

« 1 signe incertain (clinique) + 1 signe incertain (ECG)

se confortant = 1 certitude diagnostique. »

« Je crois que … + il me semble que = donc il a … »

Dans la pratique clinique, il est évidemment ordinaire d’avoir d’abord des renseignements

sur le patient et son affection présumée, puis de lire son ECG. Cette interprétation

secondaire doit autant que possible avoir la rigueur d’une lecture primaire

afin de conserver à l’ECG l’essentiel de sa valeur.

Autrement dit, déposer au « pot » diagnostique, comme un dosage de laboratoire,

son obole ECG, sans se laisser influencer par le contexte (on pourrait nommer

ceci interprétation primo-secondaire).

04 - COMMENT INTERPRETER UN TRACÉ ? MÉTHODE DE LECTURE

(Ref. A, p. 50-59)

I. IDENTIFICATION DU TRACÉ

En cas d’interprétation secondaire : âge, sexe, morphologie (plus obésité, grossesse,

déformation thoracique), traitements, ionogramme (kaliémie), condition cardiaque.

II. ANALYSE (cf. iconographies n°5 & n°6)

A. Rythme

Nature : sinusal = succession régulière d’ondes P et de complexes QRS

avec PR constant > 0,12 s.

Fréquence : la mesure par réglette est possible.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

1

/

86

100%