Instabilité antérieure de l`épaule

1

La prise en charge d’une épaule instable soulève diffé-

rentes questions auxquelles le praticien devra répondre

dans une démarche systématique :

- Quelles sont les lésions anatomiques en cause dans

cette instabilité ?

- Et comment en apprécier la gravité au moyen des ex-

plorations radiologiques ?

S’il s’agit d’un sportif, d’autres interrogations se posent

alors au praticien :

- Quelles sont les sollicitations de la mécanique spor-

tive qui ont conduit ou contribué à voir s’installer cette

pathologie [1, 2, 3] ?

- Comment apporter une solution thérapeutique qui

autorise une reprise spécifique du sport en fonction

des contraintes qui vont s’exercer sur cette épaule ?

- Peut-on promettre une reprise du même sport, au même

niveau, dans quels délais et à quelles conditions ?

Dans le cadre des instabilités antérieures, les techni-

ques classiques de stabilisation ont traversé les géné-

rations et demeurent les plus couramment utilisés [4,

5, 6, 7, 8]. Leurs résultats ne se limitent plus à la sim-

ple analyse du taux de récidive, mais intègrent désor-

mais la réponse apportée aux exigences mécaniques

et sportives. Le caractère arthrogène à moyen et long

terme doit aussi être pris en compte notamment lors-

que la carrière sportive sera terminée. Notre technique

chirurgicale a évolué vers une approche “mini-invasive”

permettant d’atténuer les séquelles fonctionnelles et

d’optimiser les résultats notamment avec l’avènement

de l’arthroscopie [9, 10, 11].

Lésions anatomiques à l’origine

d’une instabilité de l’épaule

La stabilité mécanique de l’articulation gléno-humé-

rale procède d’une parfaite synchronisation d’éléments

osseux, articulaires, capsulo-ligamentaires et neuro-

musculaires [12]. Ce n’est qu’à cette condition que le

sportif pourra allier performance et indolence dans la

réalisation du geste technique. Si des lésions graves

de ces différentes structures anatomiques et fonction-

nelles sont fréquemment observées par la répétition

des contraintes ou la sévérité des contacts de certains

sports, a contrario, des lésions même minimes de ce

merveilleux appareil peuvent s’avérer sources de déran-

gements internes contrariant la pratique sportive [13] ou

quotidienne alors qu’elles resteraient infracliniques chez

un sédentaire.

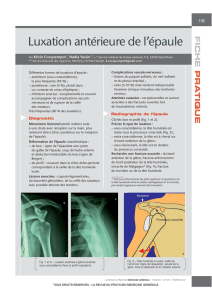

Lésions osseuses observées

Le “rebord” glénoïdien est le premier rempart mécani-

que de la stabilité gléno-humérale. Il peut être simple-

ment “éculé” par le passage itératif de la tête humérale

instable ou bien encore fracturé, occasionnant alors

une marche d’escalier sur laquelle la tête humérale

peut s’engager ; elle n’est plus en situation stable telle

une balle de golf sur un tee cassé (fig. 1). Que la perte

de congruence osseuse soit causale ou secondaire,

elle contribue mécaniquement au passage à la chro-

nicité de l’instabilité. L’encoche humérale témoigne

de l’impaction céphalique sous le rebord glénoïdien

lors des épisodes de luxations (fig. 2). Elle peut être

de forme et profondeur variables mais on la retrouve

quasiment systématiquement dans les formes chroni-

ques. Un lien statistique a pu être démontré entre sa

profondeur et le taux de récidive mais il est vrai que

les lésions à haute énergie sont à la fois sources de

lésions capsulo-labrales et osseuses importantes.

Néanmoins, l’encoche de Hill Sachs peut occasionner

une perte de la sphéricité de la tête humérale contri-

buant indiscutablement à une instabilité ressentie ou

réelle de l’épaule (sans doute dans une mesure moin-

dre que l’encoche de Mc Laughlin observée dans les

instabilités postérieures). Elle peut aussi parfois être

“remplacée” par une fracture du trochiter.

Instabilité antérieure de l’épaule :

Rappels anatomocliniques, traitement et

informations demandées à l’imagerie

D. FONTES

D. FONTES

2

Lésions labrales et articulaires

La concavité articulaire de la glène est accrue par la

présence du labrum sur toute sa circonférence, ce qui

contribue à optimiser la stabilité purement osseuse de

l’articulation gléno-humérale (fig. 3). S’y ajoute un ef-

fet “ventouse” de type piston visco-élastique par une

pression négative estimée à -32 mmHg. Cette dispo-

sition n’équivaut néanmoins pas à un emboîtement ré-

ciproque. Le labrum contribue aussi à l’amarrage des

structures capsulo-labrales ainsi que du tendon du long

biceps. Les lésions labrales peuvent être à l’origine de

l’instabilité ou secondaires à la répétition de mécanis-

mes de luxation. Mais, au-delà du phénomène de dé-

rangement interne causé par une lésion du bourrelet,

cette dernière contribue au passage à la chronicité de

l’instabilité. Plusieurs types lésionnels sont observés, de

la simple fissuration partielle à l’anse de sceau complè-

te, aux lambeaux de bourrelet désinsérés, voire même à

sa disparition complète. La lésion, initialement limitée au

labrum antérieur peut se propager au labrum postérieur

sans être pour autant la cause d’instabilité postérieure

associée. L’insertion glénoïdienne du tendon du long

biceps peut être avulsée et constituer de réelles SLAP

lesions, retrouvées dans 23 % des cas. Le décollement

lésionnel peut aussi se propager au col de la glène et

constituer un décollement capsulo-périosté étendu dit

de Broca et Hartman tout aussi classique qu’exception-

nel. Le cartilage articulaire souffre des phénomènes de

luxation, tant sur le versant glénoïdien qu’huméral de

l’articulation et l’omarthrose est souvent le terme évolu-

tif d’un long passé d’instabilité non opérée.

Lésions ligamentaires

La stabilisation capsulo-ligamentaire est assurée par

une nappe fibro-élastique d’où l’on décrit trois struc-

tures possiblement lésées lors des phénomènes d’ins-

tabilité antéro-inférieure (fig. 4). Le ligament gléno-hu-

méral supérieur (LGHS) contribue plus volontiers à la

stabilité inférieure de l’articulation. Le ligament gléno-

huméral moyen (LGHM) est mis en tension en avant

dans un secteur d’abduction compris entre 60° et 90°

alors que le ligament gléno-huméral inférieur (LGHI) est

le principal stabilisateur antérieur au-delà de 90° d’ab-

duction. Il doit constituer un véritable hamac sur lequel

repose la tête humérale lors de l’armer du bras. Il se

désinsère habituellement du labrum antéro-inférieur ou

parfois de l’humérus constituant alors une HAGL lesion

Fig. 1 : Eculement ou fracture de la glène contribuent à la perte de stabilisation

comme ferait une balle de golf sur un tee cassé.

Fig. 2 : Mécanisme de constitution de l’encoche humérale lors d’une luxation.

Instabilité antérieure de l’épaule

3

(Humeral Avulsion of Gleno-humeral Ligament). L’extra-

ordinaire mobilité de l’articulation gléno-humérale tient

à la laxité physiologique des structures ligamentaires

qui en assurent la cohésion. Néanmoins, dans certains

cas, cette laxité constitutionnelle peut sembler exces-

sive et constituer un facteur favorisant de l’instabilité.

On retrouve cette “hyperlaxité” volontiers chez les jeu-

nes et les adolescents et elle se “corrige” souvent avec

l’âge mais elle facilite le passage de la laxité à l’insta-

bilité car les forces nécessaires à la perte de contact

des surfaces articulaires s’en trouvent diminuées, elle

constitue aussi un facteur de récidive postopératoire

important. Au-delà même du caractère constitutionnel

de cette hyperélasticité ligamentaire, certains gestes

sportifs peuvent occasionner, par leur répétition (no-

tion d’“overuse”), une détente progressive d’un certain

secteur articulaire comme on peut l’observer lors de

sports de lancer. L’épaule du pitcher au base-ball en

est l’exemple le plus classique mais de tels phénomè-

nes peuvent aussi s’observer chez certains lanceurs

ou tennismen, pouvant aussi participer d’un syndrome

de conflit postéro-supérieur.

La quantification de cette laxité devra donc être un

temps essentiel de l’examen clinique.

Fig. 3 : Optimisation de la

concavité glénoïdienne par le

labrum circonférentiel (dimi-

nution du rayon de courbure).

Fig. 4 : Structures ligamentaires contribuant à la stabilité gléno-humérale avec effet “hamac” inférieur du LGHI.

D. FONTES

4

Lésions neuromusculaires

Les muscles de la région scapulaire contribuent aussi

à la coaptation dynamique de la tête humérale mais

dans une mesure moindre que les structures précé-

demment citées. Le subscapularis participe à la mise

en tension de la capsule antérieure lors des premiers

degrés d’abduction mais son rôle est essentiellement

proprioceptif car, en position d’armer du bras, il est si-

tué au-dessus de l’équateur de la tête humérale et ne

participe plus à sa coaptation. C’est d’ailleurs dans cet

intervalle laissé vaquant que la tête humérale s’immisce

lors d’une luxation dont le seul frein est alors le LGHI.

Même si le support du système musculaire scapulaire

n’est que contributif, il est démontré que le taux de ré-

cidive est moindre après rééducation correcte dans les

suites d’un premier épisode de luxation. Ils participent

néanmoins au contexte lésionnel, notamment chez les

patients les plus âgés qui ont une rupture transfixiante

de la coiffe des rotateurs associée dans 70 % des luxa-

tions survenant après 60 ans. Pour les patients plus jeu-

nes, des lésions tendineuses partielles (PASTA lesions)

seraient présentes dans près d’un quart des cas (sym-

posium de la SFA). Ces lésions tendineuses associées

sont peut-être des “équivalents d’encoche” où la cor-

ticale de la tête humérale résisterait mieux à l’impact

du rebord glénoïdien que la coiffe elle-même dont les

capacités d’élongation plastique diminuent avec l’âge.

Le rôle stabilisant de la coiffe des rotateurs est plus im-

portant lors des premiers degrés d’abduction, au delà,

elle ne constitue plus probablement qu’un “deuxième

rideau défensif” de résistance précaire. Cette notion a

d’ailleurs été confirmée par plusieurs études expérimen-

tales qui ont montré qu’une lésion tendineuse au moins

partielle de la coiffe des rotateurs devait être associée

à la section de la portion antéro-inférieure de l’appareil

capsulo-ligamentaire pour obtenir une luxation.

Les lésions neurologiques associées sont souvent mé-

connues et des EMG systématiques en démontrent la

relative fréquence. Si la récupération est habituelle, il

peut s’agir de lésions graves, notamment du nerf axil-

laire, qui nécessitent un diagnostic de gravité précoce

et un traitement spécifique adapté. Il arrive encore trop

souvent que les bilans neuro-physiologiques ne soient

faits que secondairement alors que l’examen neuro-

logique et vasculaire doit être systématique dans un

contexte de luxation.

En conclusion, la physiopathologie de l’épaule instable

associe à des degrés divers mais de façon constante :

- une perte de tension du hamac capsulo-ligamentaire

inférieur,

- un défaut de la concavité glénoïdo-labrale antérieure,

ces deux structures constituant le verrou passif de

stabilisation,

- une atteinte du système de rappel dynamique que

constituent la coiffe des rotateurs et son insertion

humérale.

Nous verrons que l’examen clinique et le bilan radiogra-

phique devront s’attacher à préciser l’étendue de ces

lésions et que seul un traitement chirurgical qui prendra

en compte ce double bilan sera à même de garantir une

stabilisation efficace de cette articulation.

Tableaux cliniques de l’instabilité

antérieure, bilan radiographique

Deux contextes cliniques classiques constituent le syn-

drome d’instabilité de l’épaule :

- l’instabilité aiguë lors d’un premier épisode où la perte

de contact articulaire est totale et la réduction pourra

être réalisée par le patient lui-même ou le concours

d’un tiers ;

- le tableau d’instabilité chronique dont on distingue

3 formes (luxations récidivantes, subluxations, épaule

instable et douloureuse). Dans ces deux derniers ta-

bleaux, la tête humérale s’engage dans un mécanisme

de luxation sans pour autant y parvenir, elle empiète

sur le rebord labral antérieur expliquant le phénomène

de dérangement interne et les douleurs caractéristi-

ques du “syndrome du bourrelet”.

L’instabilité aiguë : le premier épisode

Le contexte de survenue est très important pour ju-

ger du caractère traumatique de cet épisode ou de

sa facilitation par un état préalable d’hyperlaxité ou

de lésions micro-traumatiques préexistantes. Parfois,

le premier épisode semble d’origine non traumatique

mais l’interrogatoire retrouve souvent dans le passé un

traumatisme important (accident de moto ou de ski par

exemple) qu’il faut alors prendre en compte. Le méca-

nisme doit être rapporté qu’il soit direct par un impact

scapulaire d’arrière en avant ou indirect, ce qui est le

plus fréquent.

Le diagnostic de luxation est clinique mais doit être

confirmé par une radiographie systématique pratiquée

avant et après réduction, elle permettra notamment de

documenter cet épisode en cas de récidive. C’est à

ce stade qu’il faut aussi s’attarder sur l’examen neu-

rovasculaire simplifié mais systématique. Le délai de

réduction est aussi important à noter de même que

les manœuvres réductionnelles réalisées avec ou sans

sédation. En urgence, l’incidence de face confirme la

vacuité de la glène et la position sous glénoïdienne de

la tête humérale dont on apprécie le contour à la re-

cherche d’une fracture associée. Un complément par

une incidence de profil lève tout doute au moyen d’une

incidence de Lamy ou de Garth.

Après réduction ou au décours d’un épisode d’instabi-

lité, un bilan radiographique standard par des inciden-

ces de face en 3 rotations et des profils de Bernageau

Instabilité antérieure de l’épaule

5

[14, 15] est systématique. Il permet de rechercher des

anomalies osseuses à type de fracture de la glène,

du tubercule majeur, et une encoche humérale de Hill

Sachs. Néanmoins, cet examen radiographique n’est

pas suffisant chez un sportif, qui plus est de haut niveau

et professionnel. En pratique, nous préconisons l’IRM

dans les suites immédiates d’un épisode d’instabilité

du fait de sa nature non-invasive [16]. L’hémarthrose,

présente dans les premiers jours, permet de se passer

d’une injection intra-articulaire et l’œdème de la tête hu-

mérale signe l’épisode d’instabilité auto-réduit, même

en l’absence d’encoche spécifique (fig. 5).

L’instabilité passée à la chronicité

Chaque épisode de luxation doit bénéficier du même

protocole radiographique standard car une fracture

peut survenir à toutes les étapes et chaque réduction

doit être documentée par des clichés systématiques.

Quand le syndrome se manifeste par des subluxations,

il faudra bien les distinguer d’éventuelles subluxations

volontaires déclenchées ou réduites par des contrac-

tions musculaires sur un terrain d’hyperlaxité multi-

directionnelle. Ces pertes transitoires de congruence

articulaire sont volontiers postérieures et suivies de mi-

miques réductionnelles souvent bruyantes et démons-

tratives attirant alors intentionnellement l’attention de

l’entourage sur le jeune patient. Néanmoins, il existe

des formes combinées ou de passage et l’examen cli-

nique devra alors s’attacher à distinguer d’éventuels

signes de laxité pathologique d’une laxité physiologi-

que, fût-elle importante.

L’examen clinique

Plusieurs manœuvres sont ainsi réalisées, de manière

bilatérale et comparative. La recherche d’une grimace

ou de douleur témoignant souvent d’un caractère pa-

thologique. Parfois, le tableau clinique est celui d’une

épaule douloureuse sans luxations vraies que l’examen

rapportera à une réelle instabilité.

L’examen physique, à distance d’un épisode d’instabi-

lité, en dehors de l’examen neurologique, va comporter

trois phases systématiques : la réalisation de tests d’ap-

préhension, le bilan de la laxité scapulo-humérale et la

recherche d’une hyperlaxité multidirectionnelle associée.

Les manœuvres d’appréhension

Elles consistent en la réalisation de contraintes sur

l’épaule créant une imminence d’instabilité (sans pour

autant aller jusqu’à la luxation…!) ce qui occasionne

chez le patient une vive appréhension et la reproduction

de ses symptômes caractéristiques.

- le test de “l’armer du bras” : le bras est porté en hy-

per-abduction-rotation externe tout en exerçant une

poussée postéro-antérieure prudente.

- le relocation test : ce test sensibilise le précédent et

se réalise sur un patient en décubitus dorsal. On réa-

lise le test de l’armer du bras mais en exerçant une

pression d’avant en arrière sur la face antérieure de

l’épaule ce qui doit sécuriser le patient et ôter son

appréhension caractéristique.

- le test d’appréhension inférieure proposé par Itoi est

pratiqué sur un patient debout, bras en abduction.

L’examinateur exerce une pression verticale au niveau

du col huméral ce qui peut produire un sillon sous-

acromial et une appréhension témoignant de la des-

cente de la tête humérale.

Les tests de laxité ligamentaire

Ils sont censés refléter de la résistance ligamentaire

mais prennent aussi en compte le tonus musculaire et

peuvent être perturbés par la pusillanimité du patient. Ils

peuvent néanmoins orienter le diagnostic vers un sec-

teur articulaire anormal ou une hyperlaxité.

- Le sulcus test : le bras est attiré vers le bas par une

traction axiale. Il est positif quand apparaît un sillon

sous-acromial que l’on peut quantifier et surtout com-

parer à l’autre épaule.

- Le test du tiroir : il apprécie, en position assise, la

laxité de l’articulation par la recherche d’un tiroir an-

téro-postérieur en adduction et relâchement du bras

le patient étant penché en avant, le bras pendant.

- Le test de laxité inférieure de Gagey : c’est la recher-

che comparative d’une hyper-abduction passive. Il

est positif si elle dépasse 105° et est supérieure de

20 à 30° à l’épaule controlatérale. Nous notons aussi

dans notre examen la qualité de l’arrêt (dur ou mou) et

l’appréhension que cela génère chez le patient. Olivier

Gagey a montré que ce test signait l’élongation spéci-

fique du LGHI.

Fig. 5 : IRM postcritique mettant en évidence une lésion labrale type

Bankart (tête de flèche) et une contusion œdémateuse de la tête humé-

rale (flèche).

IL MANQUE

LA TÊTE DE

FLÈCHE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%