Vingt ans après le rapport Brundtland, au-delà du

Vingt ans après le rapport Brundtland, au-delà du

développement durable ?

Synthèse UEIE « St Jean D’Angély 2007 »

Alfredo PENA-VEGA

1/ La notion de développement. ...................................................................................... 3

2/ La Crise de la Crise ..................................................................................................... 6

3/ Dimension paléo historique et cognitive de la crise ................................................... 8

4/ Pour une Politique de Civilisation .............................................................................. 9

“Se hace Camino al Andar” .......................................................................................... 10

1/ LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT.

Il a tout d’abord été rappelé que, pendant la guerre froide, le critère d’excellence des deux

régimes dominants fut le taux de croissance auquel correspond un « mythe capitaliste »,

celui des trente glorieuses (croissance rapide socialement positive). Selon Ignacy

SACHS

1

, ces trois dernières décennies ont été marquées par un débat qui, sous des allures

et des terminologies diverses, n’a fait que stigmatiser, de manière assez improductive,

l'opposition entre deux positions extrêmes des modèles conceptuels de développement :

résoudre les problèmes soit par la croissance soit par son « degré zéro ». Selon le premier

modèle, qui se globalise depuis la chute du modèle soviétique, avec la généralisation de

la contre réforme néo libérale, c’est le marché, le « saint marché », qui est régulateur. Le

deuxième modèle réapparaît sous divers vocabulaires et concepts moteurs (zégistes,

simplicité volontaire, décroissance), que l’on pourrait faire relever globalement d’un

« paradigme de l’ascétisme ». Dans ce contexte, les débats qui ont été menés jusque là,

concernant la notion de développement semblent être des figures répétitives et peu

innovantes d’un même débat. L’impossibilité de poursuivre dans la voie de la croissance

des économies industrielles, la destructivité du modèle capitaliste de développement et de

consommation, la rupture du lien entre « plus » et « mieux » rendaient nécessaire un

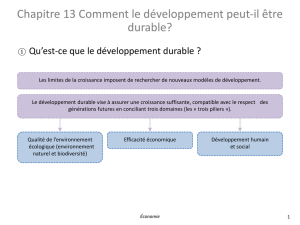

changement. Dès lors, la notion de développement durable est un concept normatif, qui

ne cesse de dire et de répéter ce que nous voudrions faire, mais pas comment le faire. Les

solutions proposées par Ignacy SACHS sont de définir des stratégies inspirées du

« trépied » (objectifs sociaux, conditionnalité environnementale, viabilité économique). Il

est indispensable de refonder la politique : la remettre au centre et d’y réintroduire le long

terme. Il s’agirait dès lors, selon lui, de repenser le rôle de l’état développeur.

Le problème qui se pose concerne donc les modalités pratiques qui permettent la prise en

compte des exigences d’une rupture avec l’industrialisme dominant et sa « religion » de

la croissance. C’est ce que nous propose Jacques THEYS

2

à travers la notion de

développement durable selon trois perspectives, 1- sa forme médiatique et populaire,

montre une confusion entre développement durable et intégration de l’environnement, de

ce point de vue cette terminologie est « un amalgame », un concept normatif qui n’a pas

de norme fiables ; 2- en tant que concept spécifique, c’est un ensemble complexe fait de

stratégie globale de développement, de priorité aux générations futures, d’articulation

global/local, d’équité des relations internationales, de priorité aux besoins essentiels,

d’intégration sociale, économique et écologique. Cela a été un échec sur ces 20 dernières

années ; 3- en tant que concept procédural, il permet de mettre ensemble toute une série

de nouveaux concepts : principe de précaution, sociétés du risque, commerce équitable,

économie de l’environnement et entreprises citoyennes. De ce point de vue il a été la

réussite de ces 2 dernières décennies : il a rendu légitime la prise en compte de

l’environnement et des risques, a permis un infléchissement à long terme (« tout le

monde est vert »), un repositionnement de l’état et de certaines de ses administrations, et

suscite des décloisonnements et de la transversalité. La coexistence de ces trois

perspectives fait du développement durable une « illusion motrice ». Il s’agirait dès lors,

1

Ignacy SACHS, Directeur d’étude honoraire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

2

Jacques THEYS, Centre de Prospective et Veille Scientifique, Paris.

selon Jacques THEYS, de donner au développement durable un contenu substantif de

redonner un sens à l’idée de stratégie de faire des prospectives d’innover dans les formes

d’action publique de définir spécifiquement ce qu’est un développement non durable.

Le sens fondamental pour Daniel COHN-BENDIT

3

, est de promouvoir aujourd’hui une

responsabilité collective et l’on pourrait donc parler de « développement responsable ». Il

existe pour cela une assise concrète, la victoire du mouvement écologique, et la

conscience planétaire d’une dégradation climatique. Il s’agit d’attaquer l’idéologie du

marché (en tant qu’instance qui résout tous les problèmes), de remettre en question le

sens du superflu et du nécessaire, de jeter les bases d’une nouvelle morale

« cosmopolite » (ce qui implique de réfléchir la politique délibérative et met au centre la

justice inter et intra générationnelle, le partage des responsabilités plutôt que les conflits

de souverainetés) et donc, de définir des préférences collectives communes. Il faut

rétablir une vraie corrélation entre la politique, les changements écologiquement

nécessaires, les modes de vie et les relations sociales. Pour ce faire il faudrait mettre en

place des politiques où la délibération et la démocratie participative sont aussi présentes

que la démocratie représentative et allers vers une « morale cosmopolite ». Aujourd’hui,

selon Daniel COHN-BENDIT, il y a deux perspectives :

« Radicale » : Fonder des Institutions coordinatrices (solution globale à partir de

solutions locales) pour une gouvernance économique globale intégrant les normes

sociales et environnementales;

« Réformiste » : Produire un cadre normatif en vue d’un nouveau contrat social mondial.

De son côté Nicole DEWANDRE

4

met l’accent sur le rôle attendu de la recherche dans la

mise en place d’une « stratégie développement durable ». Cette dernière repose sur le

choix d’indicateurs dont dépendent en partie l’évaluation préalable à l’établissement d’un

bilan, puis d’un plan d’action ou « stratégie ». Cette dernière vise à établir un corpus de

textes législatifs, à promouvoir un engagement (favoriser la vie dans sa diversité,

rejoindre les « trois piliers ») et à affronter des défis tels que : changer de mode de

production et de consommation, décloisonner les politiques, briser le lien entre croissance

(économique) et dégradation (de l’environnement), promouvoir l’interdisciplinarité et

l’interface entre science et politique, ainsi que rechercher des nouveaux paramètres aux

systèmes économiques. L’attente de la commission vis-à-vis de la recherche concerne

l’élaboration de nouvelles connaissances, de nouveaux instruments/outils pour l’analyse

d’impact, de nouveaux concepts/indicateurs et d’être pertinent vis-à-vis des objectifs

politiques.

A l’instar des réflexions précédentes, Saliem FAKIR

5

part d’un constat : la définition de

la durabilité dans le rapport Brundtland fait référence à l’économie avec un penchant

idéologique. Or, la sphère économiste est celle des choses qui peuvent être monétarisées,

c'est à dire qui ont des valeurs qui peuvent être échangées ou payées. Donc,

l’incorporation de l’environnement par le biais de valeurs marchandes ne change en rien

la rationalité de la production économique de la croissance. Il nous invite de ce fait à

3

Daniel COHN-BENDIT, député européen, président du Groupe Vert au Parlement.

4

Nicole DEWANDRE, unité développement durable de la Commission Européenne.

5

Saliem FAKIR, économiste de la Stellenbosch University, Afrique du Sud.

« défier l’orthodoxie » qui domine notre discours, et à gérer la relation entre l’économie

et l’écologie. L’économie actuelle est motivée par l’idée que le capital est le vecteur de

l’accumulation des choses, et non le vecteur de production, agissant comme une base

pour la transformation. L’économie peut évoluer, on peut en modifier le paradigme, les

valeurs et les objectifs. Saliem FAKIR nous décrit la situation spécifique en Afrique du

Sud, état membre de l’« Initiative Africaine du Millénaire », où coexistent à la fois une

zone développée, une autre en voie de développement et une autre sous développée. La

priorité actuelle est donnée à la croissance économique sur l’environnement, et des

conflits entre écologie, pauvreté, et propriété des ressources liées au droit sur la terre sont

fréquents. Or en Afrique du Sud, comme dans la plupart des pays « émergeants », la

mondialisation néolibérale ne permet plus à ses pays de protéger leur industrie et leur

agriculture et encore moins leur environnement contre la concurrence des pays

industrialisés. Les faits donnent fortement à penser qu’ils tombent dans un piège

redoutable du modèle de développement.

On évoque de toutes parts les vertus du développement, Alain GRAS

6

, a montré que cette

notion est à mettre en lien avec celles de progrès et d’évolution. Or, l’évolutionnisme est

une notion qui a éliminé du sens toutes les autres civilisations, ce qui donne l’impression

que tous les systèmes sociaux ont été bloqués (au stade « primitif ») sauf le nôtre. Selon

lui, l’évolution des Techniques, qui procède de contingences historiques, ne constituent

pas un « progrès » réel en termes d’efficacité. Il s’agirait donc dès lors de faire le choix

de l’efficacité plutôt que celui de la puissance d’instaurer un principe éthique et d’action

en trouvant des alternatives aux « technologies du feu », de localiser (les productions) au

sein d’un monde « méga machine », afin de provoquer une décroissance des flux.

Selon Paul ARIÈS

7

, le développement durable n’est pas un concept scientifique, mais une

idéologie politique dangereuse qui génère une « écologie réparatrice » (polluer un peu

moins pour pouvoir polluer plus longtemps ou polluer pour pouvoir dépolluer). Il propose

une « décroissance », selon lui, un mot « obus » pour décoloniser l’imaginaire : le plus

n’est pas le mieux. Cela suppose un contexte global de décroissance et ne consisterait pas

en la décroissance de tout pour tous. Elle serait équitable et sélective selon la visée (des

choses tels que la culture, le politique, la santé, l’éducation devraient croître, d’autres, tel

que l’armement, devraient décroître). Selon Paul Ariès, les contraintes environnementales

posent la question fondamentale des limites et des moyens de générer cette capacité à se

donner des limites. Pour ce faire, il propose de donner la primauté à la culture, de changer

notre rapport au temps, à l’espace et à la nature (par exemple, faire l’éloge de la lenteur

comme avec le mouvement « slow food ») de renforcer la puissance publique avec

primauté du bon usage vs. mésusage (sachant qu’il n’y a pas de définition objective,

scientifique, ni morale du bon usage, ce serait au citoyen et au politique de définir à

chaque fois ce qu’est l’usage et le mésusage) de définir un revenu d’existence universel

vs un revenu maximal autorisé. Les obstacles à ce projet seraient des intérêts

économiques considérables et le fait que l’imaginaire est colonisé (« nous sommes

tombés dans la marmite »). Nous sommes incapables de décider, voire de nous demander

de quoi nous avons besoin, aussi bien en termes de quantité que de qualité.

6

Alain GRAS, professeur à l’Université Sorbonne.

7

Paul ARIES, politologue

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%