Opinions Le développement durable, une idée claire

!

Opinions'

opinions&mardi!10!janvier!2012!!

Le'développement'durable,'une'idée'claire'pour'notre'planète'

Antonio&Da&Cunha&et&René&Longet!

Pas évident de penser en termes écologiques en pleine crise économique. Pourtant, la notion de développement

durable permet de retrouver une pensée systémique et une éthique claire pour notre avenir global, par-delà les

dérives néolibérales ou populistes, plaident Antonio Da Cunha, professeur à l’UNIL, et René Longet, spécialiste

en développement durable

Le triomphe planétaire des agences de notation révèle la marchandisation généralisée du monde et souligne les

impasses de notre modèle de développement et le défi de la justice sociale. Sur fond de crise de la dette, la

morale économique néolibérale justifie l’inégalité et transforme les victimes en coupables. Au-delà des urgences

des gouvernances financières, la crise énergétique, les enjeux liés au climat, à l’érosion des sols, aux

dégradations environnementales, aux inégalités croissantes et à la pauvreté continuent à dessiner notre proche

avenir. Le sentiment que les institutions politiques sont dépassées à la fois par les pouvoirs financiers, par

l’échelle des problèmes et la vitesse des changements se généralise. Une pensée systémique est nécessaire, tout

comme une éthique claire.

Par-delà le désenchantement, la résignation et l’amertume, une nébuleuse de mobilisations multiples affiche

l’indignation face à la dépréciation de la vie et de son sens par la loterie infernale des marchés et l’apparente

impuissance des appareils d’Etat. La convergence des crises financière, économique, sociale et écologique est

une évidence; elle exige un changement d’échelle et de nature des régulations dont elle souligne l’absolue

nécessité. La recherche de solutions ne viendra pas de l’invocation quasi rituelle de causalités uniques ou de la

désignation de boucs émissaires: l’Etat «par définition dirigiste et dépensier», l’économie «par définition

capitaliste et prédatrice», l’obsession de l’étranger, «qui par nature profite et nous menace».

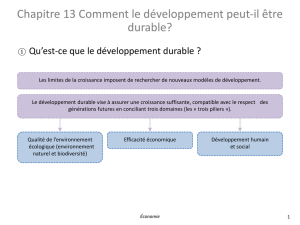

Sans faire de concessions sur les impasses de notre modèle de développement, l’idée de développement durable

constitue une alternative crédible et forte à ces différentes versions de la pensée magique contemporaine.

Contestée par les mots d’ordre de la décroissance ou les tenants d’une sortie de crise ignorant les contraintes

écologiques et la souffrance sociale, elle offre une perspective pertinente: la recherche collective de réponses

portées par une vision du bien commun, thématiquement cohérentes, coordonnées entre les acteurs, inclusives et

pragmatiques, concertées aux différentes échelles d’action – du local au global. Le développement durable est

une manière de penser le monde dans sa complexité, et donc conforme à sa réalité. Si nous acceptons la

révolution mentale qui consiste à repenser l’économie en fonction de la société et de l’environnement, et non

l’inverse comme c’est le cas du modèle dominant, nous pouvons concevoir des moyens institutionnels et

techniques capables de baliser une transition vers un modèle de société plus juste et plus écologique.

Le concept de durabilité affirme la nécessité de répondre aux besoins des plus démunis d’abord, car des

centaines de millions d’êtres humains sont privés de leurs droits économiques et sociaux élémentaires: accès aux

soins, à l’éducation, à l’eau potable et à l’assainissement, à l’emploi, à un logement… Il affirme simultanément,

et c’est là son originalité et sa force, que la Terre ne peut donner que ce qu’elle a, et qu’il convient de réduire

considérablement notre empreinte écologique. Contrairement à la dette financière, la dette écologique ne se

négocie pas…

L’idée comprend donc pleinement la notion de réduction de notre empreinte sur les ressources naturelles, d’une

dématérialisation et d’une décarbonisation de l’économie, d’un découplage énergétique: diviser, pour les pays

européens, la consommation énergétique par trois est l’exigence que formule par exemple la Société à 2000

Watts pour la Suisse. Elle implique donc bel et bien une «décroissance» de nos impacts sur les écosystèmes,

mais aucunement une décroissance sociale et économique. Il s’agit tout au contraire d’obliger celle-ci à intégrer

les exigences sociales et environnementales qu’elle continue de prendre par trop à la légère. La clé de la réussite

réside dès lors dans les stratégies de transition s’adressant à chacun de nous comme aux entreprises et aux

collectivités.

Dans un monde majoritairement citadin, les villes et les agglomérations constituent une scène majeure

d’initiatives innovantes dans l’habitat, les transports, l’énergie, les services. Tout en véhiculant un important

effort de changement, ces initiatives montrent que les actions «gagnant-gagnant» sont possibles: pour les acteurs

tout d’abord, et dans le sens où elles doivent être positives sur les plans économique (rentabilité des entreprises),

social (porteuses d’équité et de réduction des inégalités) et écologique (se conformer aux capacités de charge des

écosystèmes et de la Terre en général).

Si l’idée de développement durable constitue ainsi un référentiel majeur de notre modernité, les conditions

institutionnelles de son opérationnalité doivent être renforcées par un ancrage dans les conditions-cadres

globales ou locales. Les leviers de cette intégration sont multiples: la responsabilité sociale des entreprises, le

respect des conditions de travail telles que définies dans les conventions de l’OIT, la généralisation du commerce

équitable, d’une agriculture socialement et écologiquement responsable, l’économie de la fonctionnalité,

l’investissement dans les énergies renouvelables, la domestication des flux financiers, l’urbanisme durable…

toutes pièces du puzzle de la construction concrète d’une passerelle entre le monde d’aujourd’hui et celui de

demain.

!

1

/

2

100%