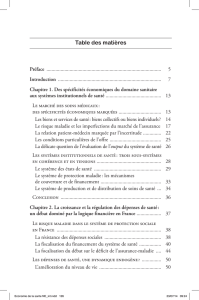

Généralités sur les processus

1

Processus dégénératifs

© 2012, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

COMPRENDRECOMPRENDR

E

Généralités sur

les processus

1

INTRODUCTION

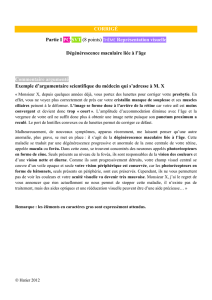

Ce chapitre, consacré au processus, est conçu à partir de la définition même du terme « pro-

cessus ». Cependant, il importe de préciser dès à présent que le concept retenu intègre les diffé-

rentes étapes d'un ensemble représenté par le schéma ci-dessous ( figure 1.1 ).

DÉFINITIONS

Le terme « processus », du latin pro (pour) et cessus (aller vers l'avant), indique un sens, une

marche en avant qui peut être positive, comme dans le processus d'embryogénèse, ou négative,

comme dans un processus pathologique. Ce terme désigne donc un phénomène évolutif, une suc-

cession de transformations.

Le mot processus, ou process en anglais, est un anglicisme désignant une succession de

phases toutes liées entre elles et qui se reproduisent avec régularité. Connaître le processus de

survenue d'une maladie permet de comprendre pourquoi et comment cette maladie survient, se

développe et évolue.

Conséquences

Impacts Mécanisme

physiopathologique

Axes

thérapeutiques

Un processus

= enchaînement

d’étapes Signes cliniques

= examen clinique

Conséquences

physiopathologiques

Mécanismes

physiologiques

de réparation

Diagnostic = pathologies

caractéristiques du processus

Signes paracliniques

= examens

complémentaires

Facteurs favorisants

Étiologie

Agent causal

Figure 1.1. Éléments structurants d'un processus

COMPRENDRE

0001675657.INDD 10001675657.INDD 1 10/30/2012 4:41:20 PM10/30/2012 4:41:20 PM

2

Généralités sur les processus

1

Au sens large, un processus correspond à un enchaînement organisé et ordonné de faits ou de

phénomènes actifs, répondant à un certain schéma et aboutissant à un résultat déterminé. Au

sens restreint, psychobiologique, il s'agit d'un phénomène biologique, généralement complexe, qui

met en jeu de nombreux éléments moléculaires, cellulaires et/ou tissulaires dans l'organisme. Le

développement d'un processus s'inscrit dans le temps, il est l'objet de nombreuses interactions.

Au contraire d'un mécanisme, l'activité d'un processus ne pourrait être expliquée par la simple

description des éléments matériels en interaction

1 .

Dans le cadre de la médecine, le processus pathologique correspond aux mécanismes anor-

maux impliqués dans les dysfonctionnements des tissus et des organes. Il succède à l'exposi-

tion à des facteurs favorisants (ou étiologie ou agent causal) et déclenche un mécanisme qui

correspond à l'apparition, à l'évolution et à l'enchaînement de différentes lésions élémentaires.

Ces lésions sont des altérations morphologiques responsables de la survenue d'un phénomène

pathologique par transformation et/ou modification des fonctionnalités initiales des cellules, des

tissus, des organes. Ces modifications vont entraîner des conséquences physiopathologiques qui

sont à leur tour responsables de l'apparition de signes cliniques, biologiques (ou autre) qui per-

mettront d'établir le diagnostic. Indépendamment du diagnostic posé, il existe des mécanismes

de réparation qui sont généralement mis en œuvre dès l'apparition des premières lésions.

Une fois le diagnostic posé, un ou des traitements peuvent être entrepris (sauf si l'on sait que

la guérison peut être spontanée) afin de ramener l'organisme à l'état « normal » ou à un état le

plus proche possible de l'état antérieur. Dans la majorité des cas, le ou les traitements mis en

œuvre favoriseront la guérison ou amélioreront l'action du mécanisme de réparation.

Néanmoins, malgré les traitements, certaines pathologies continuent d'évoluer, générant des

complications ou une chronicisation. Il est à noter que certaines complications ne sont pas liées

à la pathologie initiale mais sont consécutives aux traitements.

Cependant, quelle que soit l'origine de la pathologie et/ou des complications, les deux ont un

impact sur les individus. Ainsi, les répercussions peuvent affecter la personne sur les plans

physique, psychologique et social et concernent la collectivité du point de vue de la prise en

charge, que celle-ci soit matérielle, humaine, ou financière. L'ensemble de ces éléments est

déterminant lors de l'élaboration des politiques de prévention, qu'il s'agisse de prévention pri-

maire, secondaire ou tertiaire.

Nous aborderons dans cet ouvrage, les processus dégénératifs. Ces derniers, responsables d'une

dégénérescence, peuvent à leur tour entraîner une défaillance organique. Cependant, toutes les défail-

lances ne relèvent pas de ce processus et peuvent apparaître directement, elles concernent générale-

ment les défaillances organiques aiguës.

FACTEURS FAVORISANTS

Les facteurs favorisants, qui correspondent à la présence de conditions particulières, génèrent

le déclenchement d'un processus appelé le mécanisme physiopathologique et, dans certains cas,

l'entretiennent. Ces facteurs sont classés en deux catégories.

1 Site Internet http://www.psychobiologie.ouvaton.org/glossaire/z-p06.20-glossaire-processus.htm

0001675657.INDD 20001675657.INDD 2 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

AGIR S’ENTRAÎNERCOMPRENDRE

3

Les facteurs prédisposants sont liés à la biologie humaine des individus : hérédité, génétique,

facteurs physiologiques propres, mais aussi à la maturation et au vieillissement. Ils prédisposent

la personne à être concernée par le processus.

Les facteurs précipitants sont liés au contexte, à l'environnement, aux comportements et au

style de vie.

Il convient de repérer ces éléments pour agir en amont et éviter l'apparition du mécanisme

physiopathologique par des actions de prévention primaire et secondaire

2 , ou agir en aval et pré-

venir ainsi la récidive du processus : ces actions relèvent alors de la prévention tertiaire.

MÉCANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE

Le mécanisme physiopathologique correspond aux phénomènes qui apparaissent dans l'orga-

nisme suite à l'exposition aux facteurs favorisants (étiologie ou agent causal). Les phénomènes

ont pour conséquence l'apparition de lésions au niveau des cellules, des tissus, des organes,

transformations qui aboutiront à l'apparition de conséquences physiopathologiques.

On définit par lésion toute modification non physiologique, macroscopique ou microscopique

d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe vivant. La cause d'une lésion peut être multiple, il peut

s'agir du résultat d'un traumatisme mécanique (choc, coupure), thermique (brûlure), électrique

(électrocution), chimique... La lésion peut aussi être le résultat d'un état pathologique lié à un

agent pathogène (infection, parasite) ou à un désordre physiologique (tumeur cancéreuse),

• Exemples de facteurs prédisposants : maladie héréditaire transmise par les parents à un

individu, anomalie génétique, constitution physique, âge...

• Exemples de facteurs précipitants : exposition à des produits néfastes pour la santé,

comportements à risque (exposition déraisonnée et volontaire au bruit, au soleil...).

2 La prévention recouvre l'ensemble des mesures prises pour éviter la survenue d'un accident ou d'une maladie ; la pré-

vention primaire vise à diminuer l'incidence des maladies dans une population ; la prévention secondaire vise à diminuer la

prévalence de la maladie dans une population donnée par des mesures curatives, elle correspond à la thérapeutique.

• M. Po Edgar, âgé de 89 ans présente une presbyacousie. Le vieillissement a altéré

ses cellules, ses tissus et ses organes, les rendant ainsi moins performants. Dans ce

cadre, la dégénérescence est consécutive à son grand âge, la perte auditive est progres-

sive : il s'agit d'un phénomène physiologique lié au rythme de renouvellement cellu-

laire qui décroît tout au long de la vie. L'âge constitue un facteur prédisposant de la

presbyacousie.

• M

lle Roc Gervaise, passionnée de musique, assiste souvent à des concerts et se posi-

tionne le plus souvent dans la fosse juste devant les artistes. Depuis quelque temps,

M

lle Roc parle fort et fait répéter les propos à ses interlocuteurs. Elle consulte son médecin,

et celui-ci décide de lui faire passer un audiogramme. À la suite de cet examen, une

perte auditive est mise en évidence. L'exposition au bruit constitue ici un facteur préci-

pitant (comportement à risque) la perte auditive.

0001675657.INDD 30001675657.INDD 3 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

4

Généralités sur les processus

1

métabolique (nécrose par hypoxie), immunitaire (maladie auto-immune). Suivant la gravité et

l'origine, un traitement médical est nécessaire ou non

3 .

Une classification simple des lésions et maladies est fondée sur leur étiologie. On considère

les lésions tumorales, les lésions d'origine inflammatoire, dégénérative, nutritionnelle, méta-

bolique, toxique, infectieuse, physique, chimique, traumatique, génétique, embryologique, etc.

Ces catégories sont loin d'être hermétiques car pour une même lésion, il peut exister de nom-

breuses interconnexions. Ainsi, certaines infections virales peuvent engendrer des tumeurs, et

des lésions dégénératives suscitent souvent de fortes réactions inflammatoires.

Les phénomènes engendrés par la survenue du mécanisme physiopathologique sont respon-

sables de l'apparition de modifications ou de troubles du fonctionnement normal de l'organisme ;

ces phénomènes constituent ce que l'on appelle les conséquences physiopathologiques.

CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES

Les conséquences physiopathologiques sont consécutives à l'apparition de lésions et traduisent un

dysfonctionnement de l'organisme. Elles s'expliquent à partir de l'anatomie et de la physiopathologie.

Elles présentent des caractéristiques spécifiques en lien avec le(s) mécanisme(s) d'action

déclenché(s) et les cellules, tissus et/ou organes concernés. Elles sont responsables de l'appa-

rition des signes et des symptômes.

La physiopathologie s'intéresse au fonctionnement de l'organisme ou d'un des organes quand

celui-ci présente un désordre. Elle permet de comprendre le mécanisme d'une maladie et les

conséquences de ce dysfonctionnement.

Illustration : il est prouvé qu'un des facteurs favorisant la maladie de

Charcot-Marie-Tooth 1A (CMT1A) est une anomalie génétique qui entraîne la dupli-

cation d'un gène, le PMP22

4 . La surexpression de ce gène est responsable de l'accu-

mulation toxique dans les cellules nerveuses périphériques de la PMP22 mutée, ce qui

entraîne une dégénérescence des nerfs périphériques

5 . L'anomalie génétique est un

facteur prédisposant, le mécanisme physiopathologique correspond à l'accumulation

« toxique » d'un composé chimique dans la cellule.

Les neuropathies sensori-motrices héréditaires (NSMH) sont des pathologies dégé-

nératives du système nerveux. Dans ces affections, on distingue la maladie de Charcot-

Marie-Tooth (NSMH de type 1) qui se caractérise par une hypertrophie (grossissement)

des nerfs et par la dégénérescence de la gaine de matière adipeuse (la myéline) qui isole

un grand nombre des fibres nerveuses organiques. Ce type de NSMH est aussi appelé

hypertrophique. Cette dégénérescence occasionne des impulsions de conduction très

lentes dans les nerfs, entraînant un affaiblissement lent et progressif des muscles des

pieds, de la partie inférieure des jambes, des mains et des avant-bras

6 . L'hypertrophie

et la dégénérescence myélinique constituent le mécanisme physiopathologique, et la

baisse de la conduction nerveuse en est la conséquence. Enfin, l'affaiblissement muscu-

laire et les pertes sensitives en sont les signes et symptômes.

3 http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-LE9sion/critere-est-excactement/

4 http://www.orpha.net/data/patho/FR/fr-NHPP.pdf

5 http://medias.afm-telethon.fr/Media/1280/avancees_dans_les_maladies_de_charcotmarietooth.zip/files/docs/all.pdf

6 http://www.muscle.ca/fileadmin/National/Muscular_Dystrophy/Disorders/424F_Maladie_de_CMT_f.pdf

0001675657.INDD 40001675657.INDD 4 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

AGIR S’ENTRAÎNERCOMPRENDRE

5

SIGNES CLINIQUES

La sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes afin de poser un dia-

gnostic. Elle s'appuie sur la définition suivante de la maladie : « Altération organique ou fonction-

nelle de la santé considérée dans son ensemble comme une entité définissable

7

. »

Les signes sont recherchés de manière systématique lors de l'examen clinique. Ils sont en lien

avec le mécanisme et les conséquences physiopathologiques. Ils signent le désordre organique.

Les signes sont des manifestations de la maladie qui est constatée objectivement par le

médecin au cours de l'examen clinique. Les signes (hépatomégalie, souffle...) qui aident le

médecin à préciser le diagnostic sont distincts des symptômes qui sont ressentis subjective-

ment et décrits par le malade (douleur, angoisse, anxiété...).

Dans la pratique, signes et symptômes sont souvent considérés comme synonymes et l'on

parle alors de signes organiques (signes objectifs observés à l'examen), de signes fonctionnels

(les symptômes), et de signes généraux (fièvre, sueurs, amaigrissement) qui traduisent le

retentissement de la maladie sur l'organisme

8 .

Le terme « organique » désigne une affection à l'origine de laquelle les examens cliniques puis

paracliniques mettent en évidence une lésion morphologique. À l'opposé, un trouble fonctionnel

ne pourra être rattaché à aucune étiologie.

Classiquement, on distingue les signes cliniques et les signes fonctionnels :

– les signes cliniques correspondent aux signes recueillis sans instrument lourd sauf le sté-

thoscope, l'otoscope, l'ophtalmoscope, le thermomètre, le tensiomètre, le saturomètre... Ils

sont classés en plusieurs catégories :

– les signes généraux, tels que la température, la fatigue, etc.,

– les signes locaux, délimités à une zone, tels les œdèmes des membres inférieurs, la

dureté des globes oculaires...

– les signes physiques qui peuvent se vérifi er à l'examen clinique (ex : l'inspection peut

retrouver un météorisme abdominal, la palpation des orifi ces inguinaux peut rechercher

une hernie, un bruit anormal peut être entendu au stéthoscope lors de l'auscultation, etc.) ;

– les signes fonctionnels sont des signes retrouvés lors de l'interrogatoire, non vérifi ables par

un autre signe clinique (ex : douleurs abdominales, vomissements, arrêt des matières et des

gaz, polydipsie...).

Au cours de la consultation, le médecin écoute le récit du malade qui décrit ce dont il souffre : des

malaises, des sensations anormales, des troubles d'une fonction comme la digestion ou le som-

meil, etc. Ce sont les symptômes qui sont donc subjectifs. Ensuite, le médecin examine le consul-

tant, cherchant des manifestations, des anomalies, des phénomènes qu'il constate lui-même et

que d'autres peuvent vérifier ; il utilise éventuellement des appareils pour obtenir des informations

chiffrées. Ce sont les signes qui sont donc objectifs. Le malade raconte, puis le médecin vérifie et

se renseigne par ailleurs.

Symptômes et signes sont tous les deux porteurs d'informations et sont donc simultané-

ment des signes au sens sémantique et linguistique du terme ; le mot « signe » a donc deux

7 Dictionnaire : Littré

8 À partir du Dictionnaire illustré des termes de médecine , 28 e édition, Éditions Maloine

0001675657.INDD 50001675657.INDD 5 10/30/2012 4:41:25 PM10/30/2012 4:41:25 PM

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%