imagerie thoracique

Septembre 2008 ; N°17

Editeur / GERI-Communication

4 voie romaine - Bât. G - 33610 Canéjan

http://www.geri-communication.com

IMAGERIE THORACIQUE

Principales causes des examens inutiles

Doses délivrées dans le cadre de radiodiagnostics

Prescription d’un examen d’imagerie

Grossesse et protection de l’embryon et du foetus

5 risques majeurs liés à l’imagerie

Risques estimés, liés à l’imagerie

Remerciements

Relecture par le Pr. F. LAURENT - Imagerie Médicale - CHU Bordeaux.

L’objectif de ce dossier est de présenter en quelques pages les points clés du sujet.

170

DOSSIER : Imagerie Thoracique

Un examen utile est un examen dont le résultat — positif ou négatif — modiera la prise en charge

du patient ou confortera le diagnostic du clinicien.

En imagerie, un examen qui ne répond pas à cette dénition augmente inutilement l’exposition du

patient aux rayonnements ionisants.

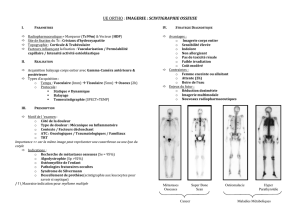

Procédé Nombre équivalent de

radiographies thoraciques

Durée équivalente approximative

d’exposition au rayonnement

ionisant naturel

Rayons X

Thorax face 1 3 jours

TDM thorax 10-100

selon les paramètres 1 mois à 1 an

selon les paramètres

Scintigraphie

Ventilation

pulmonaire (Xe-133) 15 7 semaines

Perfusion pulmonaire (Tc-99m)

50

L’angio-TDM est recommandée

chez la femme enceinte car elle

irradie moins que la scintigraphie

6 mois

Os (Tc-99m) 200 1,8 ans

L’IRM ne fait pas intervenir les rayonnements ionisants.

4. Examens prématurés : c’est-à-dire avant que la maladie

n’ait pu progresser ou guérir ou avant que les résultats

ne puissent inuencer le traitement. En ai-je besoin

maintenant ?

5. Informations cliniques inappropriées et mauvaise

formulation des questions : ai-je bien posé le problème ?

6. Multiplication d’examens redondants pour le patient :

les examens sont-ils trop nombreux ?

Principales causes des examens inutiles

Doses délivrées dans le cadre de radiodiagnostics

1. Répétition d’examens déjà effectués : a-t-il déjà été

pratiqué ?

Tout doit être mis en oeuvre pour obtenir les clichés

précédents.

2. Examen dont les résultats ne sont pas susceptibles de

modier la prise en charge du patient : en ai-je besoin ?

3. Examen inadéquat : Est-ce l’examen le plus indiqué ?

171

Prescription d’un examen

d’imagerie

Objectif : obtenir l’avis d’un spécialiste de radiologie ou

de médecine nucléaire.

Méthode :

- Demande complète, précise, lisible

- Motif de la demande

- Détails cliniques sufsants pour que le spécialiste

de l’imagerie identie correctement les problèmes

diagnostiques ou cliniques qu’on espére résoudre par

l’examen radiologique.

Grossesse et protection

de l’embryon et du foetus

Il faut éviter autant que possible l’irradiation du

foetus.

Il peut arriver que la grossesse ne soit pas suspectée par

la femme elle-même et c’est au clinicien qu’il incombe

d’identier ces patientes-là.

Toute femme en âge de procréer qui doit subir un examen

au cours duquel le faisceau incident irradie directement

ou par diffusion la région pelvienne (essentiellement,

tout rayon ionisant entre le diaphragme et les genoux)

ou un examen faisant intervenir des isotopes radioactifs

doit d’abord être questionnée sur une éventuelle

grossesse.

Quand la possibilité n’est pas exclue, il faut déterminer

avec la patiente si elle a un retard de règles.

Si la possibilité d’une grossesse est exclue, l’examen

peut être pratiqué ; si la patiente est effectivement

ou probablement enceinte (retard de règles), il faut

réexaminer l’opportunité de l’exposition et décider

s’il faut reporter l’examen après l’accouchement ou

les prochaines règles éventuelles. Toutefois, un acte

susceptible d’améliorer le tableau clinique de la mère

peut aussi avoir une retombée positive indirecte pour

l’enfant à naître car le fait de retarder un examen capital

peut accroître les risques pour le foetus comme pour la

mère.

Si l’éventualité d’une grossesse n’est pas exclue mais

qu’il n’y a PAS de retard de règles et que le procédé

implique une dose relativement faible pour l’utérus,

l’examen peut être pratiqué. Toutefois, si l’examen délivre

des doses assez élevées son opportunité fera l’objet

d‘une discussion s’appuyant sur les recommandations

locales.

Dans tous les cas, si le radiologue et le clinicien estiment

que l’irradiation de l’utérus gravide ou éventuellement

gravide se justie cliniquement, leur décision doit être

consignée. Le radiologue doit ensuite veiller à ce que

l’exposition se limite au minimum requis pour obtenir

les informations nécessaires.

S’il apparaît qu’un foetus a été exposé non

intentionnellement, en dépit des précautions précitées,

le faible risque encouru ne justie probablement pas,

même à des doses supérieures, d’induire des risques

plus importants en pratiquant des examens invasifs (du

type amniocentèse) ou en interrompant la grossesse.

En cas d’exposition non intentionnelle, le risque doit

être évalué par un physicien médical et le bilan de

l’évaluation discuté avec la patiente.

5 risques majeurs liés

à l’imagerie

Irradiation et cancer : on estime qu’un individu/1000 est

susceptible de déclarer un cancer après une irradiation

de 10mSv (Brenner, 2007) ; mais cela sera difcile à

démontrer du fait du long décalage de temps entre

l’irradiation et l’apparition du cancer. Cette estimation

repose sur les irradiations japonaises des bombes H

délivrées en une fois et non sur les irradiations médicales

cumulées.

Le risque de développement d’un cancer est estimé

comme décroissant de manière exponentielle avec

l’âge. Une diminution très nette est observée après

l’âge de 20 ans.

Il faut être particulièrement attentif aux enfants et aux

organes sensibles (ex : seins chez les jeunes femmes,

très sensibles aux radiations).

Produits iodés et néphropathies induites ; bien

connues immédiatement après l’injection du produit

de contraste, les conséquences rénales à long terme

de ces injections ont été peu étudiées ; une bonne

hydratation du patient paraît essentielle.

172

Le risque augmente avec la dégradation de la fonction

rénale principalement évaluée par la clairance de la

créatinine calculée selon la formule de Cropow. On

estime qu’avec une clairance de plus de 60 ml/min, le

risque est très faible ; une clairance au-dessous de 30

contre-indique l’injection d’iode et entre les 2, le bénéce

est à discuter en fonction du risque.

Risque de décompensation cardiaque chez un sujet

insufsant cardiaque, lié au volume injecté en peu de

temps.

Risque d’acidose lactique chez un diabètique,

diminué par l’arrêt de la metformine le jour même de

l’examen iodé et le lendemain, ainsi que l’hydratation.

Certaines formes de gadolinium et brose

néphrogénique systémique induite :

caractérisée par des rash cutanés, un épaississement

de la peau et des contractures articulaires, elle est

souvent progressive et peut être fatale. Elle n’est

décrite qu’avec certaines molécules et le risque n’existe

qu’en cas d’insufsance rénale avérée (clairance < 30).

Ce n’est pas un risque fréquent même si on en parle

beaucoup.

Echographie avec contraste à microbulles, très

exceptionnelles embolies paradoxales.

Réaction anaphylactoide au produit de contraste. Du

rash cutané au décès en passant par le bronchospasme.

Il n’y a aucun facteur de risque réel sauf un antécédent

d’incident ou d’accident avec un produit de contraste

(PDC) iodé ! Dans ce cas, on conseille une préparation

avec des antihistaminiques et corticoides et, surtout, de

changer de PDC !! (L’allergie est à la molécule porteuse,

pas à l’iode).

Réagissez à ce dossier !

Vous avez une question ? Vous souhaitez faire un commentaire ? info@respir.com

Risques estimés, liés à l’imagerie

néphropathie induite par les produits iodés chez des

malades avec insufsance rénale 1/5

néphropathie chez des sujets avec rein sain 1/50

cancers 1/1000 (ce chiffre paraît très surestimé et souffre des

critiques ci-dessus)

décès par réaction anaphylactoïde 1/130.000

brose systémique chez des patients avec insufsance

rénale impossible à déterminer, les cas décrits étant encore

très peu nombreux

Références :

- Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography - An increasing source of radiation exposure. N Eng J Med

2007;357:2277-84.

- Recommandations en matière de prescription de l’imagerie médicale. Adaptées par des experts représentant

la radiologie et la médecine nucléaire européennes, en liaison avec le UK Royal College of Radiologists. Sous

la coordination de la Commission européenne. 2000.

6

6

1

/

6

100%