"Le Marché commun et le socialisme" dans La Libre Belgique (1er

1/3

"Le Marché commun et le socialisme" dans La Libre Belgique (1er février

1957)

Légende: Le 1er février 1957, Marcel de Corte, professeur de philosophie à l'Université de Liège, publie dans

le quotidien La Libre Belgique un article dans lequel il dénonce les effets négatifs de l'idéologie socialiste au

regard de la mise en place d'un marché commun européen.

Source: La Libre Belgique. 01.02.1957, n° 32; 74e année. Bruxelles: Édition de la Libre Belgique S.A. "Le

Marché commun et le socialisme", auteur:Corte, Marcel , p. 1.

Copyright: (c) SAIPM

Le présent article est reproduit avec l'autorisation l'Editeur, tous droits réservés. Toute utilisation ultérieure

doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la société de gestion Copiepresse info@copiepresse.be

URL:

http://www.cvce.eu/obj/le_marche_commun_et_le_socialisme_dans_la_libre_belgiq

ue_1er_fevrier_1957-fr-ec0369d6-4f21-4eeb-bfb4-3dee4926319a.html

Date de dernière mise à jour: 05/11/2015

2/3

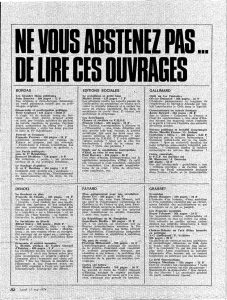

Le Marché commun et le socialisme

Que l’économie contemporaine exige une aire géographique qui corresponde à son dynamisme, c’est là un

fait qui s’impose à tout esprit objectif. En prolongeant une image de Bergson, nous pourrions dire que « le

corps de l’homme, agrandi par la science, a besoin d’un supplément d’âme », mais qu’il a aussi besoin d’un

espace plus vaste, adapté à son énergie et à sa mobilité accrues.

Le marché commun européen est donc nécessaire, encore que l’économiste français François Perroux ait

admirablement montré que l’Europe est « sans rivages », qu’elle est ouverte sur le monde et que la seule

zone où puisse se déployer son génie économique est la planète tout entière.

Ce dynamisme de l’économie actuelle a le singulier mérite de mettre en relief la notion, trop méconnue

depuis cinquante ans, d’un marché où les hommes, les marchandises, les capitaux circuleraient librement.

L’économie classique et concurrentielle se trouve donc revalorisée par le seul phénomène économique lui-

même et par lui seul. Le socialisme qui se prétend porté par le mouvement de l’Histoire et par l’évolution

économique est ainsi historiquement et économiquement réfuté. Selon Marx le prophète et ses séides,

l’économie moderne devait accoucher du socialisme. Le processus est inéluctable. Nous assistons à

l’avortement de cette promesse.

Ce serait toutefois se méprendre que d’en augurer la complète disparition du socialisme. En tant que système

d’appropriation collective des moyens de production, le socialisme a fait long feu : les événements de

Poznan et de Budapest, les remous internes de la Russie ont suffisamment démontré que le collectivisme

n’est qu’un miroir aux alouettes et qu’il fonctionne au bénéfice de quelques privilégiés.

Mais le socialisme, surtout s’il est occidental, n’est pas seulement collectiviste : il est étatiste. Détruit ou en

voie de destruction comme système économique, le socialisme se reconstitue sans cesse comme système

féodal qui pèse de toutes ses forces sur l’Etat et le contraint à intervenir dans le processus de production, de

répartition et de consommation des richesses au profit de coalitions d’intérêts particuliers. Il a noué avec

l’électoralisme une alliance qui n’est pas prête à se défaire et, à ce titre, son incidence sur l’économie reste

profonde, sinon même universelle.

Ce ne sont pas, en effet, ses seuls adhérents qui s’engagent en cette voie sans issue où l’Etat se mue en

étatisme et en mécanisme de protection et d’arrosage, ce sont très souvent leurs adversaires ou des citoyens

qui auraient horreur d’être affublés de l’étiquette socialiste. Ces habitudes de réclamer l’intervention de

l’État dans le domaine de l’économie datent de loin. Elles se sont indurées. Elles sont devenues des réflexes.

Que de gens se plaignent du dirigisme étatique dans tel secteur et le réclament à la moindre alerte dans celui

qu’ils occupent, sans s’apercevoir de la contradiction ! Peu à peu, sous ces pressions conjuguées, l’État s’est

trouvé partout présent sur le marché, construisant un système, artificiel et de plus en plus complexe, de

barrages, de digues, de dérivations, de vases communicants, de compensations, de péages, de dîmes et

d’impôts de toute espèce auprès duquel le régime féodal paraîtra aux historiens de l’avenir enfantinement

simple. Qui peut se retrouver dans l’invraisemblable cafouillis de lois et de réglementations des États

modernes en matière économique ?

Est-il alors étonnant que ces multiples entraves freinent le plein emploi national et international des moyens

de production et que l’économie se paralyse, au moment même où son dynamisme peut assurer aux

ressortissants des pays développés la plupart des biens matériels nécessaires à la vie, et où les pays sous-

développés, par un paradoxe inverse, préfèrent sacrifier leurs populations affamées à l’imitation stérile de

pareil étatisme ?

Dès lors, si la notion classique de marché élargi s’impose comme un des meilleurs moyens pour échapper à

l’anarchie économique que provoque l’étatisme, il faut malheureusement craindre qu’elle ne subisse une

complète distorsion à l’épreuve des faits. Conséquence nécessaire de l’expansion économique, elle convainc

les intelligences, mais elle se heurte à la confusion du pouvoir politique et du pouvoir économique qui

caractérise un socialisme passé dans les mœurs.

3/3

L’exemple de la France est typique à cet égard. Sous la pression d’un socialisme et d’un radical-socialisme

endémiques, ce pays s’est hérissé de barrières douanières et s’est imprégné d’interventionnisme jusqu’aux

moelles. Son lourd passé le handicape. Son association avec d’autres pays moins atteints par l’étatisme

risque de faire éclater son économie. Comme le note M. Pierre Boutang à l’écoute des réactions françaises,

« cela est tellement admis que nos partenaires de Bruxelles acceptent que la médecine nous soit appliquée

avec des précautions spéciales, l’aide à l’exportation et la taxe à l’importation nous étant autorisées, et

réintroduisant hypocritement le protectionnisme officiellement condamné. »

Ne va-t-on pas droit vers un interventionnisme à la seconde puissance et n’assisterons-nous pas, sous le

couvert du marché commun, à la substitution d’un superétatisme à l’étatisme ? Un fourmillement de mesures

restrictives ne rendra-t-il pas le marché commun inapplicable ? Ne faudra-t-il pas des mesures restrictives à

ces mesures restrictives, si bien que l’accès au marché commun, encombré de réglementations accumulées,

s’avérera encore plus difficile que celui du marché national ? L’expérience démontre que

l’interventionnisme ne cède généralement qu’à un interventionnisme plus accentué. Le cas de la CECA,

intervenant sur le marché des ferrailles et obligée ensuite de malthusianiser la production des fours Martin,

illustre à merveille ce processus.

Au surplus, a-t-on apporté le moindre remède à l’effroyable contamination du politique par l’économique et

de l’économique par le politique que le socialisme larvé ou effectif dont nous périssons, a installée à

demeure dans la conscience et jusque dans l’inconscient des Européens ? La création d’une quatrième

assemblée européenne ne laisse aucun doute sur la réponse négative que l’observateur doit apporter à la

question. Il faut appréhender ici, et fortement, que le problème crucial du marché commun ne soit pour

certains politiciens, et peut-être pour certains hommes d’affaires, que l’occasion d’accentuer l’agglutination

réciproque et le parasitisme mutuel du politique et de l’économique.

Enfin, dans la phase intermédiaire où les intérêts des parties respectives seront inévitablement bousculés,

n’arrivera-t-il pas que « chacun des pays membres cherchera à tirer profit des situations nouvelles qui se

créerons » ? Le comte de Paris n’a pas tort de le prévoir. « Il faut avoir la naïveté de certains idéalistes,

ajoute-t-il justement, pour penser que les sentiments patriotiques s’effaceront au même rythme que les tarifs

douaniers ».

La conclusion de cette analyse sera brève. Nous croyons que le Marché commun est un des impératifs

majeurs de l’économie contemporaine. Mais nous croyons aussi que l’harmonisation des économies

nationales est une tâche sérieuse qui implique avant tout la guérison des maux dont chaque État européen

souffre à des degrés divers. Les moyens proposés par les hommes politiques et par les experts rassemblés à

Bruxelles nous paraissent ne viser que les symptômes. Ils ne s’attaquent pas à la racine du mal. On ne fera

que peu de choses pour un véritable marché commun et pour la prospérité qui en résultera, aussi longtemps

que chaque État ne sera pas débarrassé de l’étatisme socialisant qui l’a envahi et que l’actuel amalgame du

politique et de l’économique ne sera pas liquidé. Cette entreprise sera longue, mais elle est assurée du

succès.

Nous enfonçons là des portes ouvertes, mais il vaut mieux enfoncer des portes ouvertes que de passer son

temps à construire des serrures imaginaires et à les crocheter ensuite.

Marcel de Corte,

Professeur à l’Université de Liège.

1

/

3

100%