Y a t-il un bénéfice à ralentir fortement la fréquence cardiaque des

La fibrillation auriculaire se complique souvent

d’insuffisance cardiaque et d’accidents emboliques artériels.

Si la réduction de l’arythmie n’a pas montré d’efficacité

supérieure à un ralentissement du rythme cardiaque, le

niveau souhaitable de ce ralentissement n’est pas bien connu

aujourd’hui. En particulier, un ralentissement important de

ce rythme cardiaque s’accompagne d’une fréquence élevée

d’effets indésirables des médicaments utilisés. Les auteurs

ont donc mené un essai thérapeutique randomisé contrôlé,

multicentrique pour comparer une stratégie de contrôle strict

de la fréquence cardiaque versus un contrôle modéré.

Trente trois centres néerlandais ont recruté des patients âgés

de moins de 80 ans, avec une fibrillation auriculaire

chronique, soit depuis au moins 12 mois, une fréquence

cardiaque d’au moins 80 bat/min par minute et un traitement

anticoagulant selon les recommandations.

Chaque patient était assigné de façon non aveugle à l’un des

2 groupes. Les médicaments utilisés, en association ou non,

pour réduire la fréquence cardiaque étaient les béta-

bloquants, les inhibiteurs calciques et les digitaliques.

L’objectif de fréquence cardiaque était de 110 bat/min pour

le groupe « contrôle modéré », et de 80 bat/min pour le

groupe « contrôle strict ». Cette fréquence était contrôlée par

un ECG, et un holter cardiaque de 24 heures était réalisé

pour le groupe « contrôle strict » afin de dépister des

épisodes de brady-arythmie.

L’objectif primaire était composé des évènements suivants :

décès d’origine cardio-vasculaire, hospitalisation pour

insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, embolie

artérielle systémique, accident hémorragique grave et

complications rythmiques de type tachycardie ventriculaire,

syncopes, effets indésirables graves des médicaments et

implantation d’un pace-maker. Les points de contrôles

secondaires incluaient les points de contrôle primaires, ainsi

que les décès de toutes causes, les symptômes et le statut

fonctionnel. Au total, 614 patients ont été inclus dans l’étude

avec une moyenne d’âge de 688 ans.

Les résultats montraient dans le groupe « contrôle modéré »

une moyenne de fréquence cardiaque de 93 3 bat/minute et

de 76 12 bat/min pour le groupe « contrôle

strict » (p<0,001). Durant le suivi, dans les groupes

« contrôle strict » et « modéré » respectivement, 22 et 18

patients avaient un rythme sinusal (p=0,6). Respectivement

dans les groupe « contrôle strict » et « contrôle modéré », 43

vs 38 patients avaient un critère répondant à l’objectif

primaire, avec une différence non significative entre les 2

groupes. Concernant la prévention de l’objectif primaire, il

n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes

(p=0,001). Il n’y avait pas non plus de différence en termes

de nombre de décès (5,6% à 3 ans dans le groupe « contrôle

modéré » vs 6,6% dans le groupe « contrôle strict »).

Au total, cette étude montre une « non infériorité » d’une

stratégie « contrôle modéré de la fréquence cardiaque » par

rapport à une stratégie « contrôle strict de la fréquence

cardiaque ». Il s’agit de l’une des premières études de grande

ampleur mettant en évidence une telle conclusion. Ce travail

suggère qu’un rythme cardiaque contrôlé jusque 110 bat/min

peut être suffisant pour réduire le risque d’insuffisance

cardiaque par fibrillation auriculaire. D’autre part, près de la

moitié des décès observés dans cette étude étaient dus à une

autre cause que l’arythmie ou l’insuffisance cardiaque. Dans

le groupe « contrôle strict » il est à noter que seulement 67%

des patients avaient atteint l’objectif de fréquence cardiaque,

alors que dans l’autre groupe au contraire, la très grande

majorité des patients avaient atteint l’objectif d’une

fréquence cardiaque inférieure à 110 bat/min. Ceci pouvait

contribuer à l’absence de différence observée en termes de

bénéfice entre les 2 groupes.

Les résultats de cette étude devraient conduire à établir des

recommandations concernant le traitement médicamenteux

des patients porteurs d’une fibrillation auriculaire, avec

vraisemblablement la possibilité d’un contrôle du rythme

cardiaque moins strict que ce qui est réalisé en pratique

aujourd’hui.

Y a t-il un bénéfice à ralentir fortement la fréquence cardiaque des

patients en cas de fibrillation auriculaire ?

Laurent Lechowski,

Hôpital Sainte Périne, Paris

Af 622-2010 ©2010 Successful Aging SA

Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JGP, Alings AM, et al. Lenient versus strict rate control in

patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2010;362:1363-73.

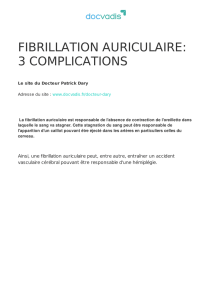

Comparaison des événements à 3 ans de suivi entre les groupes « contrôle modéré » et « contrôle strict » du rythme cardia-

que.

Contrôle modéré du

rythme cardiaque

(n=311)

Contrôle strict du ryth-

me cardiaque (n=303)

Hasard Ratio (intervalle

de confiance à 90%)

Objectif primaire 38 (12,9%) 43 (14,9%) 0,84 (0,58-1,21)

Décès d’origine cardio-

vasculaire

9 (2,9%) 11 (3,9%) 0,79 (0,38-1,65)

Insuffisance cardiaque 11 (3,8%) 11 (4,1%) 0,97 (0,48-1,96)

Accident vasculaire céré-

bral

4 (1,6%) 11 (3,9%) 0,35 (0,13-0,92)

Hémorragie 15 (5,3%) 13 (4,5%) 1,12 (0,60-2,08)

Syncope 3 (1,0%) 3 (1,0%) -

Implantation d’un pace-

maker

2 (0,8%) 4 (1,4%) -

1

/

1

100%

![Traitement :[2]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001359805_1-596a0b75a49214019bee38f424564f1f-300x300.png)