Éditorial Le cancer gastrique :une maladie d`origine

>SUPPLÉMENT ÀLA LETTRE DU CREGG

Mai 2005

Assertion éton-

nante s’il en

est,quicependant

semble bien être la

conclusion d’une

étude de Jean-

Marie Houghton

et Timothy C.

Wang (Department of Medicine and Cancer Biology,

University of Massachusetts MedicalSchool,Worcester,

MA 01605,USA) publiée récemment dans lapresti-

gieuse revue«Science»[1].

Ilaété démontréchez l’homme que l’infection à

Helicobacter( H )pyloripouvait être responsable d’une

succession de modifications de lamuqueuse gastrique

avec apparition d’une atrophie,puis d’une métaplasie

intestinale faisant place,à son tour,à une dysplasie pour,

finalement,aboutir parfois à uncancer épithélial. Le pro-

cessus inflammatoirefavorisant l’apparition du cancer a,

par ailleurs,été rapportéà une migration de cellules

dérivées de lamoelle osseuse (BMDCs pour Bone

Marrow-derived cells) dans les tissus périphériques.Une

véritable invasion de BMDCs est même observée dans

les tissus sièges de lésions inflammatoires sévères àl’ori-

gine de phénomènes d’apoptose marqués,les BMDCs

pouvant alors remplacer progressivement les cellules tis-

sulaires «natives» dont le nombre décroît rapidement.

Lebut de l’étude,ici présentée,était de définir le rôle

des BMDCs dans le déroulement de la séquence«gas-

triteatrophique,métaplasie intestinale,dysplasie,can-

cer»associée à une infection àH.felischez la souris

C57BL/6,c

orrespondant au meilleur modèle animal de

cancérogenèse gastrique.

Méthode :Les animaux étaient d’abord soumis à une

irradiation corporelle totale détruisant leur moelle

osseuse,puis bénéficiaient d’une greffe de moelle dotée

d’une enzyme spécifique (la X-galactosidase) repérable

par la coloration bleuecaractéristique qu’elle confèreà

la cellule. Ils étaient alors infectés par H.f

elis .

Résultats :Àlaphaseaiguë,il existait une inflamma-

tion intenseavec apparition de BMDCs mais sans

aucune destruction architecturale significativede la

muqueuse gastrique,ni repopulation par les BMDCs.

Cependant progressivement,avecl’apoptose des cellu-

les épithéliales gastriques débutant entre la 6eet la8e

semaine,les BMDCs les remplaçaient pour représenter,

au bout d’unan,plus de 90% de lamuqueuse gas-

trique. Les cellules métaplasiques quiapparaissaient

Éditorial

Lecancer gastrique:une maladie d’origine médullaire!

o.6

l’actualité en oncologie digestive

ISSN :1261-7458

alors se révélaient êtrecolorées en bleu et doncd’ori-

gine médullaire,tout comme les cellules dysplasiques et

carcinomateuses qui leur succédaient tour à tour.Toutes

ces cellules d’origine médullaire présentaient,celadit,

un phénotype épithélial puisqu’elles se révélaient «pan-

cytokératines» positives en immunohistochimie. Les

auteurs concluaient donc à une différentiation partielle

des BMDCs en cellules épithéliales gastriques puisqu’ils

étaient,par ailleurs,capables d’éliminer,par 3 types

d’arguments,l’hypothèse de leur fusion avec ces derniè-

res.Demanière intéressante,ils notaient également

qu’un ulcère gastrique,induit par injection d’acide acé-

tique ou application d’une cryode,ne s’accompagnait

pas d’une infiltration de BMDCs quiapparaît ainsi plu-

tôt en rapport avec un processus inflammatoire d’ori-

gine microbienne. Enfin,les auteurs purent démontrer

que les BMDCs,ici en cause,provenaient non de pré-

curseurs hématopoïétiques mais plutôt de cellules

médullaires mésenchymateuses.

Ainsi,l’infection àH.felischez la souris pourrait donner

lieu àlaproduction de facteurs chimiotactiles permettant

lamigration de BMDCs qui,progressivement,remplace-

raient les cellules épithéliales disparues par apoptose,et se

différencieraient partiellement tout en gardant une vulné-

rabilité particulière,aboutissant parfois àla transforma-

tion maligne. L’origine médullaire de ces cellules ma-

lignes permettrait ainsi de mieux comprendre leurs

caractéristiquesfondamentales:faible différenciation ou

indifférenciation,résistanceàl’apoptose,facilité de

migration (= pouvoir métastatique),index mitotique

élevé...

Sices notions étaient confirmées,il s’agirait d’un

bouleversement profond de nos conceptions de la

carcinogène d’origine microbienne dans ses phases

d’initiation et de progression avecles probables

implications thérapeutiques qui en découleraient.Le

cancer gastrique était devenu une maladie micro-

bienne,le voilàdoté maintenant d’une possible ori-

gine médullaire.

Référence

[1] HOUGHTON J.-M.et al .Gastric cancer originating

from bone marrow derived cells.Science2004;306:

1568-71

G.LLEDO (Lyon)

Sommaire

Secrétaire de rédaction :

GérardLLEDO (Lyon)

Comité de rédaction :

Antoine ADENIS (Lille),PascalARTRU(Lyon),

DanATLAN (Paris),HervéDAHAN (Paris),

Michel DUCREUX (Villejuif),Jérôme DUMORTIER (Lyon),

Jean-Louis GAUDIN (LePuy-en-Velay),

Rosine GUIMBAUD (Toulouse),René LAMBERT (Lyon),

Catherine LOMBARD-BOHAS (Lyon),

Christophe LOUVET (Paris),

Emmanuel MITRY(Boulogne-Billancourt),

GenevièveMONGES (Marseille),

Bertrand NAPOLÉON (Lyon),

PatricePIENKOWSKI (Montauban),

Christine REBISCHUNG (Grenoble),

Michel RIVOIRE (Lyon),J

ean-Philippe SPANO (Paris),

Julien TAIEB (Paris),EricVAILLANT (Lille)

Lecomité de rédaction de Cancéro digest souhaite recueillir vos

impressions,vos remarques et vos critiques sur cenuméroainsi que

vos suggestions pour les numéros futurs,ceciafin d’améliorer ce

bulletin d’information et de l’adapter au besoin de ses lecteurs.

N’hésitez pas ànous contacter par mail :lledogerard@aol.com

ALN ÉDITIONS 127,RUE SAINT- DIZIER 54000 NANCY

Éditorial

Lecancer gastrique:une maladie d’origine

médullaire!

G.L LEDO

Rapport de congrès

Journées Francophones de Pathologie Digestive

2005:Quoi de neuf en colorectal?

P.A RTRU,G

.L LEDO

Revue de presse:

•Épidémiologie

–Peut-on vraiment guérir d’unadénocarcinome du

pancréas?

E.M ITRY

•Dépistage

–Étude randomisée de différentes stratégies de

dépistage du cancer colorectal

R.L AMBERT

•Chirurgie

–Métastases hépatiques d’origine colorectale :

Résection après chimiothérapie seulement!

G.L LEDO

•Cancer colorectal

–Récidive locorégionale des cancers du rectum:

Quand le polymorphisme du gène d’EGFR s’en mêle !

G.L LEDO

–Fonctions sexuelles et qualité de vie après traite-

ment d’uncancer rectal:Impact de la radiothérapie

néoadjuvante

P.A RTRU

–Syndrome HNPCC et risque de cancers.Ilfaut

aussi surveiller l’intestin grêle

J.-L.G AUDIN

•Cancer de l’œsophage

–Radiochimiothérapie exclusive du cancer

de l’œsophage :L’expérienceallemande

P.A RTRU

•Carcinome hépatocellulaire

–Traitement adjuvant du CHC après transplantation

hépatique

J.D UMORTIER

Thérapies ciblées

–Cancer du pancréas avancé:entrée en scène des

inhibiteurs de tyrosine-kinase!

P.A RTRU

–Avastin®et cancer colorectal:le début d’un long

règne !

P.A RTRU

–Lymphangiogenèse:une nouvelle voie de recherche

dans le cancer colorectal

Christine R EBISCHUNG

–Profils protéomiques et résistances du cancer colo-

rectalau traitement par anticorps anti-EGFR

Christine R EBISCHUNG

–Cetuximab et positivité des récepteurs àl’EGF :la

fin d’un dogme !

GenevièveMONGES,P

.ARTRU

–Nombre de copies du gène d’EGFR: enfin un

marqueur prédictif de réponseaux traitements

anti-EGFR dans le cancer colorectal métastatique?

G.L LEDO,P

.ARTRU

–Diagnosticendoscopique et angiogenèse tumorale

R.L AMBERT

Fiche pratiqueAvastin®

G.L LEDO

Journée de Printemps de la FFCD :

Lyon,10 juin 2005

Mise en page et impression :bialec,nancy

Dépôt légal n° 62835 - mai 2005

ISBN :2-914703-13-9

EAN :9782914703130

CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG 3

–Traitement néoadjuvant du cancer

du rectum:résultats de l’essaiFFCD 9203

Si la radiothérapie (RT)adjuvante possède une place

incontestable dans le traitement néoadjuvant des can-

cers du rectum,y compris en cas d’intervention de type

TME, laplace de la radiochimiothérapie (RCT) néo-

adjuvante dans cette indication est restée,jusqu’àpré-

sent,incertaine. Deux grands essais de phaseIII qui

seront complètement présentés àl’ASCO 2005

(Orlando,mai 2005) coordonnés:l’un par la FFCD,

l’autre par l’EORTC, vont cependant permettre de sta-

tuer sur cette importante question. Nous rapportons ici

les résultats du premier essai,déjàdévoilés en grande

partie aux JFPD 2005.

Patients et méthodes:Les patients de moins de

80ans présentant unadénocarcinome rectal prouvé,

accessible au TR, classéT3 ou T4 et résécable,étaient

randomisés,après stratification,entreRT et RCT

néoadjuvantes.L’objectif principalétait de démontrer

un gain de survie à5ans de 10% (52%aveclaRT ver-

sus 62 %avecla RCT). La RT délivrait 45 Gy en 25

fractions et 5 semaines; la RCT ajoutait au même

schémade RT,une chimiothérapie (CT) par FUFOL

(acide folinique:20 mg/m2et 5FU 350mg/m2IV bolus

de J1à J5) aux première et cinquième semaines de RT.

La chirurgie était réalisée 3 à4 semaines plus tard.Tous

les patients étaient censés recevoir 4cycles de FUFOL

adjuvant en postopératoire.

Résultats :Entre 1993 et 2003,762 patients ont été

inclus dont 723 patients évaluables.Un suivi médian de

69 mois aété observé. Plus de 50% des patients pré-

sentaient des tumeurs du 1/3 inférieur,avec une pro-

portion de uN+ de 65%chez les patients ayant bénéfi-

cié d’une échoendoscopie préalable (50% de l’effectif).

La toxicité du traitement RCT a été plus importante

avec15 % de grades 3-4 versus 3% (p <0.05) mais sans

augmentation de lamortalité postopératoire précoce

(< 60 jours):1%versus 2% (NS). Le taux de réponse

complète histologique était significativement augmenté

dans le bras RCT :12%versus 4% (p <0.05). En

revanche,il n’existait pas de gain de conservation

sphinctérienne dans le bras RCT :53%vs 52% (NS).

Les résultats de survie ont étécommuniqués sans test

statistique,selon les recommandations d’uncomité

indépendant de monitorage (end-point,mai 2005),

mais il ne semble pas exister de différence en survie glo-

bale et survie sans rechuteà5ans entre les bras RCT et

RT :respectivement 68% vs 67 %,et 59 % vs 56%.

Cependant,on observeà5ans un taux de rechute locale

inférieur de moitié dans le bras RCT :8% versus

16.5 %.

QUOI DE NEUF EN

COLORECTAL ?

P.ARTRU,G.LLEDO

(Lyon)

Loin des fastes de l’an

passé,où les résultats

d’études internationales

ayant changé notre pra-

tique quotidienne avaient

été présentés,la sélec-

tion de ces JFPD 2005

afait bien triste figure!

Voicicependant notre

sélection :

–Cancer colorectalavecmétastases hépatiques

synchrones:faut-il réséquer le primitif ?

L’une des communications les plus originales de ces

Journées fut celle de l’équipe de l’IGR sur l’intérêt de la

résection de la tumeur primitive dans le traitement du

CCR métastatique. Apartir des données de l’essai

FFCD 9601,les 216 patients (73 % de l’effectif total)

avecmétastases synchrones ont été étudiés.Parmi ceux-

ci,60 avaient bénéficié avant l’inclusion de la résection

de la tumeur primitive,alors qu’elle restait en placechez

156 (73 %) d’entre eux.Les deux groupes de patients

étaient comparables entre eux saufce quiconcernait le

site tumoral (plus de rectum dans le groupe avec

tumeur en place:35%versus 14 %;p = 0.0006) et le

taux d’ACE(tendance en faveur d’un excès de patients

avecACE>30 dans le groupe tumeur en place;p=

0.06). Defaçon étonnante,il existait,en analyse univa-

riée,de meilleurs taux de survie globale et sans progres-

sion à 2 ans dans le groupe aveclésion primitive opérée

que dans le groupe avec tumeur en place:respective-

ment 24%versus 10% (p <0.0001) et 4%versus 0%

(p = 0.001). Enanalyse multivariée,lanon résection de

la tumeur primitive était bien retrouvée comme unfac-

teur de mauvais pronostic, àlafois en terme de survie

globale (RR de décès 2.3;p>0.0001) que de survie

sans progression (RR = 1.9 ;p = 0.0002). Les autres

variables retrouvées comme facteurs indépendants de

mauvais pronosticétaient,de façon classique,unOMS

2 et un nombre de sites métastatiques supérieur à1.

Cette étude rétrospectivenon randomisée semble

bien critiquable sur le plan méthodologique. Les

paramètres du bilan de baseline pris en compte sem-

blent trop restreints et on ne peut,en aucuncas,

exclure que le groupe opéré de la tumeur primitive

regroupait,en fait,des malades de meilleur pronos-

tic.Ilaurait été intéressant,par exemple,de vérifier

que les populations étaient égales en termes de

phosphatases alcalines ou d’autres critères biolo-

giques de mauvais pronostic, ainsiqued’avoir une

notion scanographique volumétrique de lamasse

tumorale hépatique déterminante pour le pronostic.

D’autrepart,sur le plan théorique,ces résultats sem-

Rapport de congrès

Journées Francophones de PathologieDigestive 2005

blent paradoxaux àl’heure où de très nombreuses

études font état d’une progression accélérée des

lésions métastatiques lors des actes chirurgicaux via

la sécrétion accrue de facteurs de croissance et d’an-

giogenèse. La question soulevée reste doncnon réso-

lue en l’absence d’étude randomisée (LouafiA6).

PEUT-ON VRAIMENT

GUÉRIR D’UN

ADÉNOCARCINOME

DU PANCRÉAS ?

E.MITRY

Le pronosticdes cancers

pancréatiques est l’un des

–Traitement adjuvant des cancers coliques

de stade III :résultats de l’essaiX-ACT

Les données de l’essaiX-ACT communiquées àl’ASCO

2004 ont été révélées au publicfrançais par J.-F.Seitz.

Nous rappellerons que,dans cet essai randomisant 1 987

patients opérés d’uncancer colique de stade III entre

FUFOL et capécitabine (Xéloda ® ),le traitement oral

avait montré une supérioritéen termes de taux de survie

sans rechuteà 3 ans (réduction de 14 %;p = 0.04) mais

sans différence de survie globale. Le profil de toxicité

était également en faveur de la capécitabine.

CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG

4

–Biologie moléculaire et CCR :

toujours de nouvelles pistes

Cette étude s’est proposée d’étudier l’expression de la

sous-unitécatalytique de la télomérasecomme facteur

pronostiqueaprès résection de métastases hépatiques

(MH) d’origine colorectale. L’activité de la télomérase

est,en effet,liée àlaprésence de cette sous-unité,

l’enzyme étant elle-même spécifique des tissus tumo-

raux.L’expression de la sous-unité peut être étudiée par

immunohistochimie au niveau du nucléole. Sur une

série rétrospective de 201 patients de l’IGR et du MD

Anderson,un marquage nucléolaire prospectif aété

retrouvéchez 43%des patients.Enanalyse multivariée,

trois facteurs de mauvais pronosticétaient isolés:ce

marquage positif (p <0.0001) ;un délaicourt d’appari-

tion des MH ;et un nombre de MH supérieur à 2.

Cette étude rétrospective pourrait ainsi permettre

de mieux sélectionner les patients candidats à une

chirurgie d’exérèse de MH d’origine colorectale

CCR (Boige A7).

–Détermination de la sensibilitéàl’oxaliplatine par

étude du polymorphisme de GST-M1

Les gluthation S-transférases sont des enzymes impli-

qués dans ladétoxyfication de l’oxaliplatine. Sur une

petite série de 41 patients,il aété montré que les

patients avecdélétion homozygote de GST-M1 obte-

naient de meilleurs taux de survies sans progression et

globales (LecomteA8). En revanche,une autre iso-

forme :G

ST

-P1était,quant àelle,a

ssociée à une plus

faible neurotoxicité,àdosecumulée égale,en cas de

mutation (40% de lapopulation) (LecomteA58).

–Trithérapie de type FOLFIRINOX:

résultats actualisés

Dans cette phaseII n’incluant que des patients avec MH

de CCR non résécables,l’objectif principal était le taux de

résection R0 des MH.Sur 34 patients inclus,le taux de

RO aété de 71%et le taux de contrôle de lamaladie de

91 %. Grâceàla chirurgie et àla radiofréquence,

près de 80% des patients ont pu bénéficier d’une

mise en rémission complète de lamaladie. La

médiane de survie globale n’apas encore étéatteinte et la

médiane de survie s

ans progression était de plus de 12

mois.La toxicité principale était hématologique (neutro-

pénie grades 3-4 chez 65%des patients) mais sans décès

toxique. Ces résultats spectaculaires,mais obtenus sur une

population sélectionnée dans des centres avec chirurgiens

experts,doivent être validés par une étude randomisée

actuellement en cours (essaiMETHEP) (Ychou A7).

–Pas de radiofréquencepercutanée

en cas de MH accessibles à une chirurgie ?

Une étude rétrospective de l’IGR a montré que,sur 506

patients candidats à une chirurgie de MH d’origine

colorectale opérés après bilan d’imagerie soigneux (au

moins deux examens différents mais sans pet-scan),

41 % présentaient en peropératoire des métastases non

détectées en imagerie mais qui purent toutes être résé-

quées.Si on ne retient que les patients aveclésions

cibles initiales de moins de 30mm de plus grand dia-

mètre (et avecmoins de 3 lésions)quiauraient pu être

candidats à un traitement percutané,ce taux demeure

identique (40%). Ne pas avoir bénéficié d’une explora-

tion chirurgicale aurait donc conduit à une perte de

chance importante pour ces patients (Elias A59).

Revuede presse:

Épidémiologie

Ces résultats étaient toutefois pondérés par l’ora-

teur dans sa conclusion par rapport aux résultats de

l’étude MOSAIC qui retrouvait ungain de survie sans

rechuteavecle FOLFOX 4 nettement plus significatif,

et représente doncle standardactuel dans cette

indication (Seitz A 21).

Aut

otal,c

es résultats même préliminaires montrent

ungain net en terme de down-staging et surtout de

taux de rechute locale à5ans en faveur de la RCT

néoadjuvante par rapport àlaRT néoadjuvante des

cancers du rectum. Le taux élevé de rechute locale

dans le bras RT seule,mais aussi dans le bras RCT,

s’explique probablement par une chirurgie non opti-

male avec, en début de recrutement,une mauvaise

diffusion de la technique d’exérèse totale du méso-

rectumdans unessailargement multicentrique. Le

prochain essaiintergroupe français devrait mainte-

nant évaluer des protocoles optimisés de RT avec

dose plus importante (50 versus 45 Gy) et chimio-

thérapie renforcée (XELOX versus capécitabine

seule). Enattendant,la RCT préopératoiredevrait

logiquement devenir le traitement de référence des

lésions T3-T4 des bas et moyen rectums.Rendez-

vous àl’ASCO 2005 pour confirmation ! (Bouché O).

plus effroyables avec un taux de survie relativeà5ans

inférieur à5%en Europe (Étude Eurocare 3). Les don-

nées présentées par Carpelan-Holmstrom et al. suggè-

rent que la réalité serait encore pire et laprobabilité de

survie àlong terme,en cas d’adénocarcinome canalaire

du pancréas même diagnostiquéà un stade précoce et

opéréà visée curative,quasi nulle.

Quatre mille neufcent vingt-deux (4 922)cas de can-

cers pancréatiques (code ICD-C25 selon la

Classification Internationale des Maladies) ont été enre-

gistrés au Registre des Cancers de Finlande au cours de

lapériode 1990-1996.Seuls,89 patients (1.8 %) étaient

vivants 5ans après le diagnostic.

Lecompte rendu anatomopathologique initialamontré

que 70% des longs survivants d’uncancer du pancréas

n’avaient pas unadénocarcinome canalaire mais un

autre type de tumeur maligne (cystadénocarcinome,

ampullome,tumeur endocrine),une tumeur bénigne ou

qu’il n’y avait pas de preuve histologique suffisante

(cytologie seule ou absence totale de preuve). Seuls,

26/89 cas étaient étiquetés «adénocarcinome canalaire».

Une relectureanatomopathologique en aveugle,par

3pathologistes confirmés de 24/26 cas,aété effectuée... et

le diagnosticd’adénocarcinome canalaireconfirmé dans

10 cas seulement!Les autres cas correspondaient à une

TIPMP dégénérée (2 cas),une tumeur pseudo papillaire

(1 cas),une tumeur maligne des voies biliaires (8 cas),un

cystadénome séreux (1 cas) ou une pancréatite (2 cas).

La survie médiane des patients encore vivants à5ans

n’était que de 5.4 ans (rang :5.08-13.4) et 9/10 patients

étaient décédés dont 7 d’une reprise évolutive de leur

maladie. Tous ces longs survivants avaient une tumeur

localisée (stades Ia à IIb) opérée à visée curative (résec-

tion R0). Finalement,un seul patient était encore vivant,

et sans récidive tumorale,avec un recul de 13.4 ans.

CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG 5

Référence

CARPELAN-HOLMSTROM M.et al. Gut 2005;54:385-

387

Ces données – particulièrement décourageantes –

confirment le pronostic catastrophique des adéno-

carcinomes pancréatiques avec une récidivequasi

inéluctable,parfois après 5ans,des rares tumeurs

opérées à visée curative.

Registre des Cancers de Finlande 1990-1996

4 922 cancers du pancréas

89 survivants à 5 ans (1.8 %)

seulement 10 adénocarcinomes canalaires

stades I ou II opérés à visée curative

9/10 décédés (7/9 de récidive)

survie médiane 5.4 ans

1 seul survivant (13.4 ans)

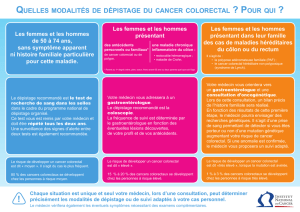

Dépistage

ÉTUDE RANDOMISÉE

DE DIFFÉRENTES

STRATÉGIES DE

DÉPISTAGE DU CANCER

COLORECTAL

R.LAMBERT(Lyon)

Une étude multicentrique

randomisée vient d’être

conduite en Italie sur des échantillons de population

pour des personnes dans la tranche d’âge 54-64ans

sans facteur de risque particulier pour le cancer colo-

rectal. Les personnes ayant des antécédents préalables

de lésions colorectales ou ayant eu un examen endosco-

pique ou un test de sang fécal,récents ont été éliminées.

La sélection aporté de novembre 1999 àjuin 2001.

L’étude conduite par le Centre de Prévention

Oncologique du Piémont àTurin associait des équipes

de Biella, Milan,Florence,Rimini. Les 26 682 personnes

sélectionnées étaient randomisées entre différentes stra-

tégies de dépistage et l’objectif de l’étude était double :

–comparer le taux de participation ;

–comparer les résultats pour ladétection de lésions

néoplasiques.

Les résultats publiés sont ceux de lapremièrecampagne

de dépistage. L’invitation pour le test du sang fécal était

uniquealors que l’invitation pour la sigmoïdoscopie a

été réitérée 3 fois pendant cette période de 2 années.

1) Le taux de participation selon la stratégie

de dépistage :

–l

a recherche de sang fécal (méthode immunologique)

tous les 2 ans (test envoyé par laposte) :taux de parti-

cipation de 30% pour 2266 personnes;

–la recherche de sang fécal

tous les 2 ans avec test remis

par le généraliste:taux de par-

ticipation de 28%pour 5893

personnes;

–le librechoix de lapersonne

entre 2 stratégies:recherche

du sang fécal ou sigmoïdoscopie flexible unique:taux

de participation de 27% pour 3579personnes;

–la sigmoïdoscopie flexible une seule fois:taux de par-

ticipation de 28%pour 36

50 personnes;

–la sigmoïdoscopie flexible suivie par le test du sang

fécal tous les 2 ans:taux de participation de 28%pour

10867 personnes.

Il n’y apas de différence significative pour laparticipa-

tion dans chacun de ces groupes.Ilfaut noter que,

parmi les 970 personnes qui ont accepté la stratégie de

librechoix entre test du sang fécal et sigmoïdoscopie

(soit 27 % du groupe contacté),522 ont choisi le test

fécal et 448 ont choisi la sigmoïdoscopie. Globalement,

le taux de participation de lapopulation est plus faible

que lors des campagnes de dépistage réalisées au

Danemark ou en Angleterre. La cible est doncmoins

bien couverte dans ce pays d’Europe du sud.

2)La détection des lésions néoplasiques:

–pour les personnes qui ont effectivement pratiqué le

test du sang fécal,le pourcentage de tests positifs était

de 4.3%. Uncancer colorectalaété dépistéchez

0.35%des sujets et un ou plusieurs adénomes «avan-

cés»chez 1.4 %;

–pour les personnes qui ont effectivement été exami-

nées en sigmoïdoscopie,uncancer colorectalaété retrouvé

chez 0.4 % des sujets,et un ou plusieurs adénomes

«avancés»chez 5.1 %.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%