16/11/2015 LEVERRIER Floriane DFGSM3 CR : Paul

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires

16/11/2015

LEVERRIER Floriane DFGSM3

CR : Paul SEISSON

Immunopathologie et immunointervention

Professeur MEGE

14 pages

Agents infectieux intracellulaires

C'est la deuxième partie du cours sur l'immunité anti-infectieuse.

A. Généralités

Parmi les agents infectieux intracellulaires, on retrouve les virus, les bactéries, les protozoaires et les

champignons.

Les virus dont les profils varient suivant les types :

–Infection aigüe puis résolution : poliovirus, virus respiratoire syncitial

–Infection aigüe puis latence (et éventuellement réactivation) : herpes virus, Epstein Barr virus

–Infection aigüe puis persistance de l'état infectieux de façon chronique : HIV, virus hépatite

Parmi les bactéries, on retrouve les Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Listeria monocytogenes ou encore

Salmonella enterica.

Parmi les protozoaires, on retrouve Leishmania sp.,Plasmodium sp. Toxoplasma gondii. Leurs mécanismes

sont proches de ceux des bactéries intracellulaires.

Parmi les champignons, on retrouve entre autres Candida albicans, Aspergillus sp.

1/12

Plan

A. Généralités

B. Anticorps

I. Epstein Barr virus

II. Dengue

III. Hépatite B : Réussite de la réponse anticorps

IV.Hépatite C : Echec de la réponse anticorps

C. Cytokines

I. Interféron de type I et hépatite

II. Interféron de type II γ : Mécanismes de production

D. Cellules NK et cytotoxiques

I. Cellules Natural Killer

II. Cellules T CD8 : Cytotoxicité et infections virales

III. Cellules T CD4+ : Polarisation de la réponse humaine

E. Réponse immune anti-parasitaire : Protozoaires

F. Immunité anti-fongique

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires

Nous avons différents moyens de lutte parmi lesquels les anticorps,cytokines,cellules NK et cytotoxiques,

cellules T et l'activation macrophagique. Ces mécanismes sont mis en place en fonction de l'agent infectieux.

B. Anticorps

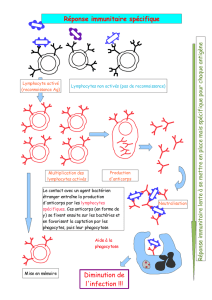

Les anticorps sont très importants contre les parasites extracellulaires (via des mécanismes d'opsonisation). Ils

jouent également un rôle protecteur dans les infections virales par leur capacité à neutraliser : On parle

d'anticorps neutralisants.

L'objectif de la vaccination et de l'immunothérapie est de faire produire des anticorps neutralisants (ça ne

représente pas la majorité des anticorps attention). La plupart du temps, l'anticorps va interagir via le

mécanisme d'internalisation. Si le virus ne trouve pas de site favorable, il ne pourra pas agir.

Pour les infections par virus, l'efficacité est due aux anticorps neutralisants.

Pour les infections à bactéries intracellulaires, il y a une absence d'effet protecteur des anticorps même s'ils

sont produits en grand nombre. Ils sont même parfois facilitants !

Pour les parasites, il n'y a globalement pas d'effet protecteur. Néanmoins, dans le cas du paludisme, le

parasite va être à un moment extra-cellulaire lors de son transit jusqu'au foie. Les anticorps pourraient donc

avoir un rôle.

Les stratégies vaccinales contre le paludisme jouent justement sur cette capacité à induire des anticorps.

Pour les champignons, il y a également absence d'effet protecteur des anticorps.

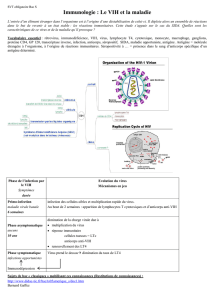

I. Epstein Barr virus

L'EBV est un herpes virus qui infecte et transforme les lymphocytes B. Il est responsable de la mononucléose

infectieuse et du lymphome de Burkitt.

L'infection est très fréquente dans les pays en développement où l'infection subclinique a eu lieu chez 99% des

enfants à 3 ans. Par opposition, l'infection clinique dans les pays développés a lieu à l'adolescence, entre 15 et

25 ans.

La protection est assurée par anticorps neutralisants et CD8 cytotoxiques pour les cellules B infectées.

La présence des anticorps permet également la datation. Suivant si on est en présence d'IgG ou d'IgM, on peut

déterminer s'il s'agit d'une infection précoce ou non.

La réponse anticorps anti-EBV permet également de distinguer infection récente et ancienne :

IgM anti-VCA IgG anti-VCA Anti-EA Anti-EBNA Interprétation

+ + +/- - Infection primaire

- + - + Infection ancienne (> 4 mois)

VCA : viral capsid antigen : EA : early antigen

EBNA : EB uclear antigen (apparation 4ème mois)

2/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires

II. Dengue

Cas clinique : Un homme de 47 ans rapporte une histoire de piqures de moustique aux Philippines avec rash et

fièvre transitoire.Lors d'un second séjour, il présente après piqûre de moustique : fièvre (6 jours), rash étendu,

TA 122/78 mmHg et température à 38,4°C. A l'examen, on note une congetion palpébrale, rash, érythème et

hémorragie pétéchiale.

Le bilan biologique montre : plaquettes 52x109 cells/L ; anomalies hépatiques ; IgM antivirus dengue

6,8 (N≤1,1) ; IgG 3,5 (N≤1,1), antigène NS1 dengue positif.

Traitement et prise en charge hémodynamique.

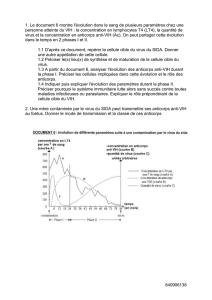

Les IgM antivirus de la dengue sont les premières à apparaître 3 à 5 jours après le début de la maladie avec un

pic à la 2ème semaines. Les IgG augmentent plus tard et persistent plusieurs mois voire plus.

La seconde exposition au virus de la dengue entraîne des syndromes plus sévères alors que le patient avait des

anticorps => Forme facilitante des anticorps (CR : un complexe immun Ac-virus se forme ce qui facilitera

l'internalisation par les phagocytes )

III. Hépatite B : Réussite de la réponse anticorps

C'est un Hepadnaviridae à ADN (8 génotypes) dont la demi-vie est de 2/3 jours. Il y a 350 millions de

personnes infectées mais 90% des cas récupéreront.

On retrouve un mode de transmission classique : mère-enfant,intraveineux et sexuel avec des complications

de cirrhose (2-5/100 personnes HbeAg positives) et de carcinome (incidence : 5% en Europe et 16% en Asie)

Dans cette atteinte, les anticorps servent au diagnostic. Un vaccin est disponible (même si en France, du à de

nombreux lobbys, la couverture vaccinale est faible), caractérisé par une réponse anticorps. Cette réponse

anticorps est très intéressante pour dater la maladie et son évolution.

Ce sont des virus qui mutent peu.

On est ici en présence d'anticorps neutralisants, donc qui ont un rôle protecteur. Les anticorps anti-HBc et

anti-HBs persistent après récupération.

On a ici une pathologie qui peut évoluer vers la chronicité.

IV.Hépatite C : Echec de la réponse anticorps

C'est un virus Flaviviridae à ARN (6 génotypes). 170 millions de personnes sont infectées et la transmission se

fait ici par voie intraveineuse. Le taux de mutation est très élevé.

60-80% des patients iront vers une évolution chronique et on observe des complications dans 5-10% des cas

après 10 ans.

La réponse anticorps est mauvaise, puisque l'apparition des anticorps est variable voire absente. Ces anticorps

spécifiques ont un profil isotypique restreint et le titre reste faible. Les anticorps n'ont pas un rôle protecteur.

Dans les infections virales, la réponse anticorps est extrêmement importante et on voit que suivant son

efficacité, cela influe sur les évolutions possibles des pathologies.

3/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires

C. Cytokines

Les cytokines de type III seront confondues avec les I pour ce cours.

Les cytokines engagent des récepteurs différents qui induisent l'activation de très nombreux effecteurs, certains

communs, d'autres spécifiques :

–IFN I : molécules spécifiques à effets anti-infectieux

–IFN II : molécules associées à une réponse oxydative

Les interférons de type I et III sont les α,β et ε tandis que les interférons de type II sont les γ.

Les IFN-γ sont produits par les lymphocytes T, cellules NK et à faible dose par les cellules myéloïdes.

Les IFN I et III sont eux produits par l'ensemble des cellules et donc présents au niveau des interfaces.

I. Interféron de type I et hépatite

Les interférons de type jouent un rôle de protection contre les virus. Ils bloquent la synthèse protéique et la

machinerie d'intégration du génome virale dans la cellule hôte. C'est un mécanisme très puissant :

➢Hépatite B (protégée par les anticorps) :

Les IFN α/β inhibent la formation de nouvelles capsides du virus de l'hépatite B HBV, déstabilisent les capsides

existantes et dégradent l'ARN HBV.

=> Effet très puissant de l'IFN sur la vie des virus.

L'IFN de type I agirait par la voie du protéasome. (CR : Ce mécanisme favorise l'exposition au niveau du CMH

de type I et donc l'activation des LT cytotoxiques CD8 )

➢Hépatite C (non protégée par les anticorps) :

Le virus HVC n'est pas sensible à l'effet antiviral de IFN de type I : Elle possède une HCV serine protéase qui

bloque l'induction de l'interféron via IRF3 et inhibe les kinases en aval de l'interféron.

4/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires

II. Interféron de type II γ : Mécanismes de production

L’interféron γ est produit par les cellules NK et par les lymphocytes T (souvent Th1). C'est la voie de

l'interleukine 12 et 18 qui favorisent la production de l’interféron par les cellules NK et LT. Cette voie de

L'IFN-γ est donc un reflet à la fois de la réponse innée (via NK) et de la réponse adaptative (CD4 et CD8).

Cet IFN agit sur cellules myéloïdes, en particulier les macrophages. Il augmente leur potentiel toxique en

amplifiant les mécanismes dépendant de l'oxygène mais également ceux non dépendants de l'oxygène. De plus,

il amplifie la fonction de présentation antigénique.

●Déficits

A partir du modèle murin : Les souris qui ne produisent par d’IFN γ ou qui n'en ont pas les récepteurs vont

mourir d'infections virales, bactériennes, parasitaires ou encore fongiques. Elles sont donc sensibles à

l'ensemble des agents infectieux.

A partir de pathologies humaines : Dans le même temps, il existe chez l'Homme un certain nombre de maladies

génétiques dues à des altérations de l'IFN-γ ou des voies conduisant à l'IFN-γ. Ces patients vont faire un tableau

infectieux donc le tableau est assez étroit, dominé par des mycobactéries provenant surtout de l'environnement.

Il existe donc chez l'Homme des mécanismes de compensation absents chez la souris.

Pour les déficits complets en récepteurs de l'IFN-γ, on retrouve chez ces patients une production d'IFN-γ

normale mais leurs cellules ne répondent pas. Ce sont des maladies sévères qui surviennent avant l'âge de 10

ans et mettant en jeu le pronostic vital. Les germes retrouvés sont soit associés à des affections opportunistes,

soit des mycobactéries de l'environnement. La manifestation principale est l'absence de granulome.

Ces enfants peuvent bénéficier de greffe de moelle et c'est le seul traitement.

Il existe également des déficits partiels (soit déficit de l'IFN, soit de la voie de signalisation). On retrouve le

même tableau mais atténué. L'affection est moins sévère et on observe des granulomes d'apparition tardive.

On peut également avoir des anomalies des voies conduisant à l’interféron : Anomalie de l'IL-12 ou des

récepteurs de l'IL-12. Ces sujets ont une réponse à l'IFN-γ normale puisqu'il y a des récepteurs, mais une

production l'IFN-γ diminuée puisque moins de signal.

On a donc bien des voies de compensation, puisque la réponse à l'IFN-γ reste normale.

5/12

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%