p2-ue5-ranouil-imagerie_cardiovasculaire_part

1

UE5 –Système Cardiovasculaire

Dr. Ranouil

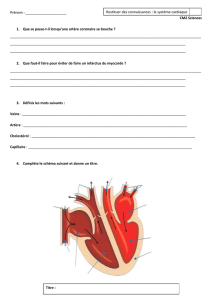

Date : 07/11/16 Plage horaire : 14h – 16h

Promo : DFGSM2 2016/2017 Enseignant : Dr. Ranouil

Ronéistes : PEEROO Deen BALLINI Romeo

Imagerie cardiovasculaire : Radiographie et TDM

I. Radiographie Thoracique

1. Introduction à la radiographie thoracique

A) Définition

B) Principe de la radiographie

2. Les différents types de clichés

A) De face

B) De profil

C) Oblique Antérieur Droit

D) Oblique Antérieur Gauche

3. Les renseignements obtenus grâce à la radiographie thoracique

A) Les structures observables

B) Les mesures importantes

C) Résultats et interprétations des anomalies

D) Intérêts de la radiographie

4. Quelques pathologies recherchées à la radiographie thoracique

A) Insuffisance cardiaque

B) Rétrécissement mitral

C) Insuffisance mitrale

2

D) Rétrécissement aortique

E) Calcifications péricardiques

II. Tomodensitométrie = scanner

1. Généralités

A) Principes

B) Les contre-indications

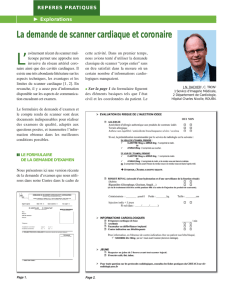

2. Scanner cardiaque

A) Protocole d’acquisition

B) Coroscanner

C) Myocarde et valve

D) Masse cardiaque et paracardiaque

E) Scanner aortique

Nous verrons tout au long de ce cours plusieurs types d’imagerie qui s’applique au système cardiovasculaire.

Ces différents types d’imageries permettent d’avoir la structure (anatomie) ou le fonctionnement du cœur et des

gros vaisseaux, on a donc :

-la partie radiographique (avec les RX) : radio thoracique, tomodensitométrie = scanner

,

coronarographie

ou angiographie coronaire

-la partie résonnance magnétique (avec les champs magnétiques) : IRM (imagerie par résonnance

magnétique)

- la partie ultras sons : échographie et doppler

- la partie rayons gamma : scintigraphie

I. Radiographie thoracique

La radiographie thoracique est un examen historique, le seul qui existait jusque dans les années 70. C’est un

examen essentiellement non spécifique du cœur mais qui comprend plutôt le médiastin ou le thorax en lui-

même avec l’ensemble poumons-cœur. Elle est utilisée secondairement, accessoire aujourd’hui (en tout cas en

cardiologie ≠ respi.). L’intérêt de la radio thoracique a fortement diminué à la vue de l’importance qu’a pris

l’échographie cardiaque.

3

1. Introduction à a radiographie thoracique

A) Définition

Examen radiologique de base destiné à l’ensemble cœur-poumon.

Émission de rayons X.

4 incidences : face, profil, oblique antérieur gauche (OAG) 45°, oblique antérieur droit (OAD) 45°.

On ne fait quasiment plus d’OAG et OAD aujourd’hui car les renseignements qu’elles donnent sont

beaucoup plus pertinentes notamment en échographie cardiaque. En pratique seul une ou deux

incidences sont effectuées : à savoir de face et de profil notamment dans des situations d’urgence ou de

non accès à l’échographie qui est beaucoup plus spécifique et de plus en plus systématisée.

Idéalement, le cliché doit être fait en position debout, inspiration profonde, incidence postéro-

antérieure (les rayons passent de l’arrière vers l’avant). Ces conditions réunies définissent le cliché

standard.

Parfois, cliché au lit quand on ne peut pas déplacer le malade (mais risque d’erreurs diagnostiques

déformation du cœur, étalement de la silhouette cardiaque, modification de vascularisation

pulmonaire)

Il faudra cependant en tenir compte dans l’interprétation : le cœur s’étale donc la silhouette cardiaque

est plus grande ; les vaisseaux du fait du décubitus (et des lois de la physique) apparaissent un peu plus

visibles vers les sommets alors que lorsque l’on est debout le sang aura tendance à descendre vers le sol.

Lorsque le cliché est fait au lit il faut vraiment que les anomalies soient importantes pour être vues ; il ne

faut pas prendre pour une surcharge quelque chose qui est un aspect normal en décubitus.

4

B) Principe de la radiographie

Rayons X découverts en 1895 (19ème siècle) par Rontgen

Mesure de l’atténuation des rayons X (RX) par un tissu biologique

En fonction de la densité des tissus on aura une atténuation plus ou moins importante des RX : les

rayons traversant les os, relativement denses, seront atténués énormément alors que ceux traversant

l’air, peu dense, que l’on retrouve dans les poumons ne le seront quasiment pas.

Plus un tissu est dense, plus il va arrêter les rayons X (donc les photons) et donc moins de « lumière »

va frapper la pellicule derrière, et plus l’image sera noire (ou blanche, si on veut son négatif). Et plus

les rayons passent, plus on a de clarté.

Gamme d’énergie des rayons X : 28 à 130 KeV

Sert surtout à analyser les os. En cardiologie, sert surtout pour la morphologie de l’ombre cardio-

médiastinale et la vascularisation pulmonaire.

Imagerie surtout morphologique, étude de la nature et de la forme des tissus

L’inconvénient est qu’il s’agit d’un examen irradiant.

Production de rayons ionisants qui entraînent eux-mêmes la production d’ions qui peuvent interférer

avec l’ADN, provoquer des mutations et générer des cancers.

L’irradiation dépend de l’énergie des rayons, du nombre de répétitions de l’examen et de la qualité du

matériel (le matériel récent est en général moins irradiant par rapport au vieux matériel).

Bases physiques des rayons X

L’image est obtenue en contraste et dépend des tissus traversés :

- Os : éléments calcifiés, absorbant beaucoup les RX, apparaissant comme opaques (surtout

quand ils sont denses et donc jeunes. A l’inverse en vieillissant, l’os devient moins dense chez les

ostéoporotiques)

- Tissus mous (cœur, vaisseaux, médiastin...) absorbant moins les RX, donc moins opaques

- Air (poumons) : RX non absorbés, apparaissent comme clair (et donc noir car les alvéoles

contiennent de l’air qui n’arrête quasiment pas les RX. Cependant les poumons comportent une

vascularisation donc ce n’est jamais totalement noir)

Opacité : aspect blanchâtre (exemple : tumeur qui apparaît anormalement blanche autour du

5

poumon, les opacités cardiaques sont très rares)

Clarté : aspect noirâtre (exemple : pneumothorax)

L’image est faite de différents contrastes de gris qui dépendent des éléments traversés. Les os, très

denses, vont absorber l’essentiel des rayons X et apparaitront donc en blanc.

On a une image en négatif mais si on développait la photo ils apparaitraient en noir (les photons

n’ont pas atteint la plaque). Les corps étrangers en aciers tels que les clips sont totalement opaques

aux RX et donc apparaissent très blanc car très denses.

2. Les différents types de clichés

La radio du thorax permet l’analyse du cœur et des poumons ainsi que l’analyse du cadre osseux autour.

Ici on s’intéressera surtout au cœur et aux gros vaisseaux et on verra l’aspect de la silhouette cardiaque

selon les différentes incidences.

A) De face

Aspect du cœur (silhouette cardio-médiastinale) : pyramide triangulaire (base inférieure et sommet tronqué qui

correspond à l’aorte) :

Bort droit : quasi vertical

De haut en bas (3 arcs) : TVBCD (tronc veineux brachio-céphalique droit), bord externe de VCS,

OD (bord plus saillant convexe) +/- VCI

Bord gauche : oblique en bas et en dehors

3 arcs, de haut en bas : bouton aortique (arc supérieur), bord gauche du TAP (arc moyen) avec

éventuellement le bord gauche de l’OG, bord gauche du VG (arc inférieur gauche) (et pas le bord

droit du VG : c’est le septum qui est en relation avec le ventricule D et n’apparaît pas sur la

radiographie du poumon)

Sommet : crosse de l’aorte et vaisseaux artériels cervico-céphaliques

Base : de droite à gauche : OD, VD et pointe du VG

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

1

/

47

100%