systeme du complement - site de l`association GENS

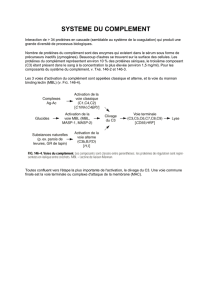

SYSTEME DU COMPLEMENT

Interaction de > 34 protéines en cascade (semblable au système de la coagulation) qui produit une

grande diversité de processus biologiques.

Nombre de protéines du complément sont des enzymes qui existent dans le sérum sous forme de

précurseurs inactifs (zymogènes). Beaucoup d'autres se trouvent sur la surface des cellules. Les

protéines du complément représentent environ 10 % des protéines sériques, le troisième composant

(C3) étant présent dans le sang à la concentration la plus élevée (environ 1,5 mg/ml). Pour les

composants du système du complément, v. TAB. 146-2 et 146-3.

Les 3 voies d'activation du complément sont appelées classique et alterne, et la voie du mannan

binding lectin (MBL) (v. FIG. 146-4).

Toutes confluent vers l'étape la plus importante de l'activation, le clivage du C3. Une voie commune

finale est la voie terminale ou complexe d'attaque de la membrane (MAC).

Nomenclature : les composants de la voie classique sont désignés par un C et un numéro (p. ex. C1 et

C3). Vu l'ordre dans lequel ils ont été identifiés, les 4 premiers composants sont numérotés C1, C4,

C2 et C3. Les composants de la voie alterne sont désignés par des lettres (p. ex. B, P et D). Certains

composants sont dénommés facteurs (p. ex. facteur B et facteur D). Les composants activés ou

complexes ont une barre au-dessus pour indiquer l'activation (p. ex. C1, C1r, C3b, Bb). Les fragments

de clivage sont désignés par une lettre minuscule après le composant (p. ex. C3a et C3b sont des

fragments du C3). Le C3b inactif est désigné par iC3b. Les chaînes polypeptidiques des protéines du

complément sont désignées par une lettre grecque placée après le composant (p. ex. C3α et C3β sont

les chaînes α et β de C3, respectivement). Les récepteurs de la membrane cellulaire pour C3 sont

abrégés CR1, CR2, CR3 et CR4.

Activation de la voie classique

Activation : la voie classique (v. FIG. 146-5) est normalement activée par des Ac fixant le complément

(Ac qui se lient au complément), et se trouvant dans des complexes AgAc ou sous forme d'agrégats

(IgG ou IgM).

Par conséquent, la voie classique agit dans le contexte de l'immunité spécifique, puisque seuls des Ac

de classes spécifiques, synthétisés en réponse à une stimulation antigénique, sont capables d'activer cette voie. La macro-

molécule C1 est un complexe dépendant de Ca++ et consiste en 1 molécule C1q, 2 molécules C1r et 2 molécules C1s. La

macromolécule C1 ne reste intacte que si du Ca++ est présent ; autrement, les sous-unités se

dissocient l'une de l'autre. L'activation apparaît lorsque 2 des 6 monomères du C1q se lient aux

régions Fc de 2 molécules d'IgG ou d'une molécule pentamérique d'IgM. Deux molécules d'Ig doivent

être correctement espacées pour produire une activation, alors qu'une IgM unique pentamérique

possède cette caractéristique structurale de façon intrinsèque. C'est pourquoi l'IgM est beaucoup plus

efficace pour l'activation du complément que l'IgG. L'activité des IgG est, dans l'ordre, IgG3 > IgG1

> IgG2. Les IgG4 ne fixent pas le complément.

Une fois l'Ig liée au C1q, la molécule C1q subi une modification de sa structure tertiaire, provoquant

une activation autocatalytique de C1r en C1r. Le C1r clive alors un pont du C1s pour produire le C1s.

Aucun fragment de clivage n'est libéré lorsque le C1r ou le C1s est clivé.

Le C1s est aussi appelé C1 estérase. Le C1s peut cliver C4 en C4a et C4b. C4b, le fragment principal

de clivage, se lie à une membrane si une membrane est présente. C1s peut alors cliver le C2 libre

pour produire C2a et C2b, ce qui est un processus inefficace, ou peut cliver C2 en un complexe C4b,

C2, pour produire C4b, C2a et C2b libre, un processus au contraire très efficace. C2a est le fragment

de clivage principal de C2. Si le C2 libre a été clivé, alors C2a doit se lier au C4b pour former un

complexe C4b,2a, ou bien le C2a se décomposera et restera inactif. C4b,2a est la convertase de C3

de la voie classique, enzyme qui peut cliver C3 en C3a et C3b. C2a contient le site enzymatique

destiné au clivage de C3. Le complexe C4b,2a nécessite la présence de Mg, et sa décomposition en

fonction du temps dépend de la température.

La voie classique peut également être activée par des mécanismes indépendants des Ac. L'héparine

(un anti-coagulant polyanionique) et la protamine (un polycation utilisé pour bloquer l'héparine),

lorsqu'elles sont présentes ensemble en concentrations équimolaires, peuvent activer la voie

classique. Divers autres polyanions (p. ex. ADN et ARN) sont présumés capables de réagir

directement avec le C1q pour activer la voie classique. La protéine C réactive est capable de

provoquer l'activation de la voie classique sans la présence d'Ac. Une voie de court-circuit C1 a

également été décrite, qui n'utilise pas les composants de la voie classique mais aboutit également au

clivage de C3. Une de celles-ci a été caractérisée comme la voie de la MBL.

Régulation : la voie classique est régulée par l'inhibiteur de l'estérase C1 (C1INH ou C1q), qui se lie

stoechiométriquement (1/1) à C1r et C1s et à C1r et C1s pour inactiver ces protéines de manière

permanente. Le C1INH se lie également de façon stoechiométrique à la plasmine, à la kallikréïne, au facteur Hageman

activé et au facteur de coagulation XIa. Son absence provoque l'oedème angioneurotique héréditaire (v. Ch. 148). Le facteur J

est une glycoprotéine cationique qui inhibe aussi l'activité de C1. La protéine de liaison C4 (C4BP) défait le

complexe C4b,2a, permettant au facteur I d'inactiver le C4b.

Activation de la voie alterne

Activation : la voie alterne (v. FIG. 146-6) est activée par des substances naturelles (p. ex. paroi

cellulaire des levures, facteur du venin de cobra, facteur néphritique, paroi cellulaire bactérienne

[endotoxine], GR de lapin [in vitro]) et par des agrégats d'IgA, représentant une forme de réponse

immunitaire aspécifique (innée), c.-à-d. une réponse qui ne nécessite pas une sensibilisation

antérieure. La voie alterne n'implique pas le C1, le C4 ou le C2 mais provoque le clivage de C3. Cette

voie dépend du clivage constant de petites quantités de C3 en C3a et C3b. Ce clivage naturel de C3

est mal compris et présumé apparaître par l'action non-spécifique des enzymes sur C3 ou par une

activité à bas niveau de 2 autres voies. Le C3b sert alors de substrat pour le facteur B afin de produire

le complexe C3b,B. Le facteur D (une enzyme activée lorsqu'elle se trouve dans le plasma) clive le

facteur B pour produire le C3b, Bb. La properdine (P) stabilise ce complexe C3b,Bb retardant sa

décomposition. Le C3b,Bb et le C3b,Bb,P sont les convertases de C3 de la voie alterne, les enzymes

qui peuvent cliver C3 en C3a et C3b. Bb contient le site enzymatique destiné au clivage de C3. Le

complexe C3b, Bb a besoin de la présence de Mg et se décompose au fil du temps.

La voie alterne est également considérée comme une voie d'amplification parce qu'un complexe

C3b,Bb peut cliver plusieurs molécules C3. Cependant, l'amplification est également observée lorsque

le C1s est produit et que le C4b,2a est formé. Chacune de ces enzymes peut cliver des centaines de

molécules, provoquant une activation rapide du complément.

Régulation : le complexe C3b,Bb de la voie alterne est régulé par différents facteurs. La properdine (P)

retarde la décomposition du complexe C3b,Bb, augmentant la t min à 40 min ; les substances

accélératrices de dégradation (p. ex. facteur H ou facteur d'accélération de la dégradation [DAF]), sont

en compétition avec B pour se lier au C3b (p. ex. pour produire le C3b,H), réduisant la tciation du

complexe en C3b et Bb. Le facteur I peut agir sur le C3b,H pour dégrader le C3b (en iC3b, C3c, C3d,

C3f et C3dg).

Les circonstances dans lesquelles se forme le complexe C3b,Bb détermineront si la voie alterne est

activée ou non. Les surfaces sur lesquelles le complexe C3b,Bb peut s'attacher sont des surfaces

activatrices (p. ex. parois des levures, GR de lapin) ou des surfaces non activatrices (p. ex. GR de

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%