Introduction à la clinique des psychoses

Introduction à la clinique des psychoses

"Ceux qui ont oublié le passé sont condamnés à le revivre immuablement"

1940-1945 : Certains résistants se penchent sur la condition des malades mentaux dans les

hôpitaux psychiatriques.

1968-1970 : La démarche se poursuit et est légiférée : dans les années 70 a eu lieu la

sectorisation. La psychanalyse permet de poursuivre cette réflexion sur les conditions de vie

des malades mentaux.

En 1970-72, les malades "rentrent chez eux". Simultanément, on voit naître dans le discours

psychanalytique des réflexions sur l'étiologie et la prise en charge. ?? Dans le même temps on

assiste au développement fulgurant de la pharmacopée. Les traitements pharmacologiques

viennent remplacer toute autre forme de prise en charge. Ouverture du marché au grand

public.

Anecdote : un patient vient se plaindre de ne pas parvenir à remplir le devoir conjugal avec

Mme Dupond, alors qu'avant tout se passait bien avec Jeannine. Où l'on est censé lire

l'importance du Signifiant : Mme Dupond revoyant à sa mère ! (# Mais chut : on craint une

épidémie d'impuissance si cette "découverte" venait à être révélée à la TV !!! :-D).

1990-2000 : la SS freine la consommation excessive de médicaments et fait pression sur les

généralistes. La demande semble néanmoins toujours ancrée (chez les médecins et les

patients).

Les médecins fonctionnent en repérage de signes → diagnostic → traitement.

Il s'agissait alors d'une régression, délaissant l'écoute analytique du sujet pour une écoute

purement fonctionnaliste. Aujourd'hui, la psychiatrie s'offre à nous comme une lecture

purement cognitivo-comportementale des symptômes. Avec le DSM-IV, "répertoire de

symptômes", les outils sont construits sur des statistiques. Le DSM-IV met les psychiatres à la

solde des lobbies des labos pharmaceutiques. La formation des médecins est assurée à 85 %

par des labos. Par ailleurs, les restrictions budgétaires limitent les moyens et le nombre de

soignants. De fait, il fau parfois 3 à 4 mois pour obtenir un RdV avec un spécialiste.

Dans la même période disparaît un certain type de soignants qui avaient une compétence (et

un intérêt) pour travailler avec les malades mentaux. Aujourd'hui, on devient psychiatre

comme on devient ORL... en fonction de son classement et non en fonction de son choix,

même s'il en restent qui désirent réellement travailler avec des MM.

Il faut aussi prendre en compte les restrictions budgétaires que l'on connaît aujourd'hui.

Aujourd'hui, pour qu'on prenne le temps d'écouter un sujet, il faut qu'il soit vraiment

dérangeant... (# no comment). Dissolution de ce à quoi le clinicien est formé, oubli de la

dimension subjective. Par ex., on dit : "c'est un schizophrène, un psychotique...", au lieu de

dire "c'est M. Machin ou M. Truc"... (# 22 mai 1968...).

Pour la psychose, il est important qu'il y ait prise en charge, psychotérapeutique et

médicamenteuse en parallèle. La psychanalyse doit tenter de permettre au sujet de cheminer

vers les éléments qui l'ont mis en situation de schizophrénie, (# même si cela est tout à fait

sans effet et même potentiellement dangereux pour le schizophrène ! il faut bien que les

psychanalystes aussi gagnent leur vie...).

"Deux méta-analyses rassemblant les travaux effectués sur des patients schizophrènes stabilisés et

suivis en ambulatoire montrent peu ou pas d’effet de la psychothérapie psychodynamique ou

psychanalyse. Les psychothérapies psychodynamiques (psychanalytiques) présentent une taille d’effet

très modeste (0,27). Une seule étude concerne des patients hospitalisés (en phase aiguë). Cette étude

ne met pas en évidence d’effet additionnel de la thérapie psychodynamique sur le traitement

médicamenteux."

« Psychothérapie, trois approches évaluées »

Éditions Inserm, ISBN 2-85598-831-4, 568 pages, Février 2004

Comment en est-on venu au mépris de cette subjectivité ?

I. Définitions

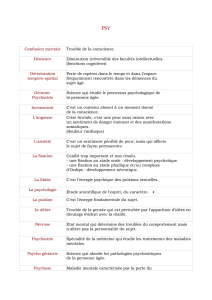

Clinique : le terme vient du latin clinice : médecine exercée près du lit du malade. Qualifie ce

qui se fait au chevet du malade. (une radiographie n'est pas une étude clinique car on étudie la

radio et non le sujet (les signes cliniques).

Les psychoses se définissent comme des affections mentales caractérisées altérations

profondes de la personnalité et des fonctions intellectuelles ; le sujet n'a pas conscience de son

état. C'est faux (trois fois) .

Etat de panique collective provoquée par un événement vécu comme un fléau permanent,

pourquoi pas (?????????). (Petit Larousse).

Les psychoses peuvent avoir un retentissement social et professionnel important. (!!!!????)

La plupart des éléments de cette définition sont faux.

Que les P soient caractérisées par des délires et hallucinations est parfois vrai.

Définition encyclopédie (??) :

chronicité : faux, il existe des psychoses aiguës et chroniques,

délires + hallucinations : pas toujours, et pas en permanence,

"personnalité pathologique : aucun sens,

inadaptation au travail ; vrai, en général.

Pour le grand Larousse de psycho :

altération du rapport à la réalité : oui

phénomène collectif,

dimension organique : oui

notion de clivage,

Le psychotique est pris dans la forclusion du nom du père...

Dictionnaires :

Antoine Porot, Manuel aphabétique de psychiatrie, 1964 :

terme général servant à désigner les affections mentales les plus graves ; celles surtout

qui entraînent une affection, une altération globale de la personnalité par un processus

psychopathologique. Il souligne l'étiologie : P réactionnelle, infectieuse, organique,

toxique, anxieuse... Le signifiant P s'oppose à celui de névrose : notion de déséquilibre

psychique... Le fondement théorique reste imprécis (# Mouarf !).

La définition psychiatrique refuse la partition entre organique et psychique

Le degré de conscience que le sujet peut prendre de ses troubles appartient à la

névrose : atteinte parcellaire du psychisme ≠ P : atteinte complète.

Manuel de psychiatrie d'Henry Ey :

Lacan disait le plus grand bien de lui (# !!!!! et alors ????).

On ne trouve rien dans ce dico sous le seul mot de psychose. Mais on trouve des

définitions de P endogène, infantile, de la ménopause, unique...

Difficulté de donner une définition unique de cette notion de psychose ; on ne peut que

définir chacune des P en f° de ses caractéristiques propres, étiologies, manifestations.

Cela renvoie à Esquirol, qui ne parvenait pas à effectuer une analyse sémiologique des

psychoses au début de leur découverte.

C'est l'influence de la psychanalyse qui produit ce fractionnement, comme s'il

n'existait pas de modèle unique (#on croit rêver !!).

Laplanche et Pontalis : dico psyK : .

La psychose : en clinique psychiatrique, le terme de P est pris dans une extension

extrêmement large, comprenant toute une série de pathologies. En psyK, on ne s'est

pas donné d'emblée pour tâche une classification de la totalité des affections

psychotiques, mais plutôt l'investigation, la différentiation des différentes structures.

La psyK ne peut étudier que ce qui se trouve dans son champ, qui est celui de l'étude

de la psyché.

Distinction majeure entre perversion, névrose et psychose.

Dans la P, la psyK a cherché à déterminer différentes structures : mélancolie, manie,

paranoïa, schizophrénie... ?????

Notion de décompensation : il y aurait des produits déclencheurs (drogue, choc

psychique...)

Structures psychotiques

Structures borderline

????

C'est dans la perturbation primaire de la relation libinale à la réalité que la théorie

psyK voit le dénominateur commun de toutes les P ; et de la même façon, c'est pour la

psyK une tentative secondaire de restaurer du lien objectal (≈ de la relation !) quand

le sujet présente un symptôme... Σpt manifestes ????? Très large consensus...

La notion de libido ne se résume pas au seules manifestations sexuelles, mais à ce qui

est le plus vivant en nous.

Dans la suite de l'article, il se pose la question du rôle que peut jouer la psyK dans

cette fixation...

Dico psyK de Chemama :

Il se contente de compléter avec les travaux de Lacan : organisation de la subjectivité...

"Processus morbide qui se développe en lieu et place d'une symbolisation non-réalisée".

II. Historique

Début de la psychose, historique

La révolution française témoigne d'une évolution radicale de la question du sujet : avant, on

était sujet du roi. Mythe de la libération des aliénés de leurs chaînes par Pinel.

Complexe de par la confusion des champs conceptuels sur le plan théorique, philosophique et

idéologique.

C'est lez regard idéologique sur l'humain qui change. Le regard sur un psychotique est avant

tout un regard sur les autres. ???? Le psychiatre est avant tout un homme qui en regarde

d'autres et son regard est influencé par son époque.

Le regard sur l'histoire est avant tout un regard sur les autres. ????

L'arrivée de Pinel provoque un changement. Avant lui, on ne reconnaissait pas forcément un

rapport à la pathologie : les fous étaient "maudits", "ensorcelés". Il a permis de les intégrer

dans un statut spécifique. Couton, visitant les cachots en cherchant des contre-

révolutionnaires aurait, selon le mythe eu très peur et autorisa Pinel à les libérer de leurs

chaînes. En 1793, Pinel devient chef de service à Bicêtre

En les désentravant, il les livre à la médecine et consacre la notion de maladie mentale. Pinel

n'est pas seul : Tuke, Deher??? (18e). Naissance de l'aliénisme.

Jean Wier ou Montaigne Para?? ont déjà déblayé le terrain dans les années 1600-1500.

Il y a un préalable dans les Lumières.

Depuis la plus haute Antiquité, on n'a jamais cessé de s'interroger. Mais il fallait que

l'histoire bouge, le regard sur la P est né des exigences éthiques, philosophiques et sociales

qui faisaient loi...

Dans les sociétés primitives, l'individu n'existe pas en tant qu'individu singulier, mais en tant

que partie d'un tout. La demande individuelle n'existe pas, doit s'inscrire dans une demande

groupale. Jusqu'à une ère moderne, il n'y a pas forcément de place pour l'individu. Ex. de la

pensée intégriste qui tente de dissoudre l'individu. ??

La folie de l'individu est dissoute dans la folie de l'ensemble du groupe, ou alors c'est tout l

groupe qui est maudit. Le fou est le porte-parole de la déraison du groupe. Toute la société est

en question. "Avons-nous offensé les dieux ?", etc.

Les premiers courants de pensée avant les Lumières, sur la question du libre arbitre :

Il existe chez les grecs, bien que la pensée soit très groupale.

Le judéo-christianisme, not. via son rapport individualisé à dieu.

Luther ramène le libre-arbitre sur le devant de la scène.

Sans judéo-christianisme et islam, il n'y aurait pas eu les lumières. (# ???!!)

C'est à partir de cette évolution que ???? rapport au sujet, être de chair et d'esprit... C'est cette

??? que l'on trouve questionnée à partir du moment où le regard sur le sujet s'affirme.

La question de la maladie s'est posée, not. vis à vis de la peste noire, comme une punition ?

autre chose ?

La libération des fous a donc (sic) une connotation éthique.

La partition corps/esprit est due à Descartes, et avant lui Aristote.

XVIIIe, XIXe

Les progrès en sciences naturelles, anatomie (cerveau = siège de l'âme)... amènent à se

pencher sur son rôle et sa relation avec l'"âme". Ces questions se libèrent du religieux.

Réinterrogation de l'autre dans sa double réalité

Comment le moral agit-il sur le psychique, et vice-versa.

L'athéisme va atteindre des couches importantes de la population.

Questions sur la santé et la maladie...

L'homme malade mental est-il atteint du côté de l'esprit ou de la chair ?

Pinel employait la notion de machine cérébrale. (# qui rappelle l'animal-machine de

Descartes ??)

Esquirol... La machine s'emballe et on entre dans une période de première psychiatrie

scientifique, mécaniste et organiciste...

Esquirol, s'inspirant de Linné, tente de classifier, fait un travail de nosographie.

Malades de l'esprit / malades du corps / malades des deux.

Mendiants et indigents vont être séparés des malades mentaux.

1810-1820

Le regard sur les MM change ; le mouvement humanitaire s'estompe, au bénéfice de l'intérêt

pour la nosographie.

De Bayle fait une découverte très importante, qui a eu une grande influence, bien qu'elle fût

fausse. Il isole et identifie une entité (paralysie générale), avec traits de délire de grandeur,

troubles du jugement... Il pense que cela serait dû à l'inflammation de la dure-mère. Il pensait

que c'était une maladie mentale liée à la syphilis.

Cela a engendré l'obsession de trouver les autres infections à l'origine des autres maladies

mentales. Multiplication des descriptions.

→ Courant organiciste.

Favelet, Moreau de Tours, Magnan, Kraepelin, Kraft-Ebbing, Meynert... Ils "sévissent" dans

les grands hôpitaux des grandes capitales.

Jung et son maître Bleuler. Il étudie les philosophies orientales, le christianisme... c'est un

protestant rigoureux. ??? Le point de rupture entre Freud et Jung se situe dans la libido, son

importance, et sa part de sexuel (minime pour Jung).

Des travaux sur des psychothérapies de nazis ... soutien des thèses d'épuration de race.. ???

La nécessité de rechercher presque point par point un lien entre une lésion mentale et une

lésion organique correspondante répond à un souci de classification, tellement

idéologiquement masqué que si par hasard une lésion n'est pas formellement identifiée, elle

est toutefois soupçonnée visible au microscope (cf. minimal brain damage).

Les enfants nés prématurément devaient présenter des lésions du cerveau.

On voulait absolument découvrir au sein des pathologies mentales des maladies comme les

autres. On réduisait le malade à une machine déréglée. On le scinde en deux parties : soi /

non-soi → protéger le malade contre lui-même...

Cet esprit d'analyse va faire que chacune de ces entités va être coupée de l'ensemble auquel

elle était précédemment associée. Par ex. : les délires vont disparaître et chaque hallu va être

distinguée. La catégorie obsession se scinde en un catalogue d'entités particulières. Freud

endigue un peu ce mouvement de classification.

Le patient est une collection de sensations, d'automatismes, de symptômes ; même s'il est

déchaîné, il est enfermé dans un diagnostic qui offre au sujet un espace extrêmement restreint.

Bains froids pour calmer,

c/ suffisamment grandes,

camisoles de force,

visite quotidienne du médecin,

pécule qd ils travaillent,

leurs biens sont mis sous tutelle...

Ils sont toujours considérés comme incurables. On cherche la logique. La nosographie est

stricte malgré les dissensions.

Réserve : Tuke, Pinel, Esquirol... Leur optimisme était bcp plus important que celui de la

psychiatrie organiciste moderne, ils prônaient le traitement moral... Ils furent à l'origine d'un

courant qui se développa aussi en marge de la psychiatrie scientifique : psychothérapie ou

psychiatrie psychogénétique, ou socio-génétique.

Un autre personnage concerné, plus tard, est Messmer (mort en 1815). Il a déclenché un

mouvement où il disait soigner les possédés. Même si sa théorie du magnétisme animal était

fumeuse, il y a des choses importantes à retenir : le pouvoir de la suggestion. Il renoue avec le

mouvement de l'hypnotisme de James Braid ou de l'abbé Faria.

Il usait de la suggestion pour amener ses patients à renoncer à certains de leurs symptômes

??????

Naissance de ce que l'on va appeler la psychiatrie dynamique :

Ensemble d'écoles qui vont associer descriptions des maladies mentales, des nerfs (névroses),

de l'âme, de l'humeur → il vont associer aux descriptions des traitements psychiques de nature

dynamique où apparaissent les relations transférentielles entre le médecin et son malade. Id

pour l'hypnotisme.

cours N° 3

À la veille de la révolution, on a libéré leurs chaînes.

Pinel, William Tuke ont inventé le traitement moral en affirmant qu'il demeurait toujours un

reste de raison chez l'aliéné. Pour eux, la relation thérapeutique est toujours possible. Il y a

aussi Messmer, personnages sulfureux, au regard impérieux, aux habits de soie lilas. 1734 --

1815. Il traitait par son pouvoir de suggestion. Il y a encore aujourd'hui des magnétiseurs. Ce

n'est pas complètement faux, car ils usent de leur pouvoir de suggestion.

Chacun à leur manière, ils amènent vers une psychiatrie dynamique, qui a développé une série

de théories complémentaires, avec pour origine une philosophie plus totaliste, + globalisante ;

dans cette chaîne de chercheurs (Pinel, Messmer), ou Charcot, Bernheim, Freud travaillant

dans la filiation scientifique de la psychanalyse. ???????

La toile de fond philosophique est marquée par le problème de la vie intérieure et les formes

subjectives de sa nature : Kant (sic !), Schopenhauer. Avec un côté intuitif et moins rationnel

(# Kant !!???) de cette philosophie par rapport à celle du siècle des lumières, ils réintègrent la

maladie mentale dans la nature de l'homme, considérant le malade comme étant en proie à

l'angoisse de ses conflits intérieurs : cette perspective devait bouleverser cette psychiatrie.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%