Sujet

Sujet

Matière

Définition

Emplois

Contexte syntaxique

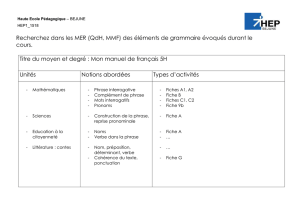

Programmes

Pratiques scolaires

Français

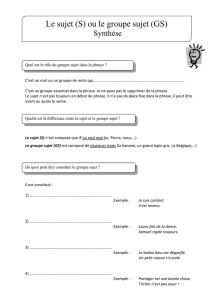

La notion de sujet est avant tout en

Français une notion grammaticale,

certainement la plus célèbre. Elle reste

cependant difficile à définir.

Le sujet est une fonction syntaxique

essentielle da la phrase. La grammaire

traditionnelle définit le sujet d’un point

de vue sémantique : » Le sujet désigne

l’être ou la chose qui fait ou qui subit

l’action ou qui est dans l’état exprimé par

le verbe ».A cette définition trop

restrictive, les grammaires modernes

répondent par une analyse placée au

niveau syntaxique. Le sujet se caractérise

alors par une série de propriétés

formelles :

-c’est un constituant essentiel de la

phrase.

-Il gouverne l’accord du verbe en nombre

, en personne et parfois en genre

(participe passé employé avec être)

-Il peut-être encadré par la locution

« c’est…qui » dans la phrase.

-Quand à une phrase à la voix active

correspond une phrase à la voix passive,

le sujet de la première devient le

complément d’agent de la seconde.

Différentes classes grammaticales

peuvent occuper la fonction sujet ( nom,

G.N., infinitif, pronom, certaines

propositions relatives et complétives).

Le sujet désigne aussi en Français

l’énoncé d’une rédaction ou d’une

La notion de sujet est fréquemment

utilisée en Français soit comme objet

d’étude dans l’analyse de la phrase, soit

en orthographe pour régler les accords du

verbe et de l’attribut du sujet.

On peut s’appuyer sur l’identification du

sujet pour éclairer le sens d’une phrase ou

relever un effet stylistique dans l’étude

des textes (inversion, ellipse, …).

« Quel est le sujet de tel verbe ? »

« Accordez les verbes à leur sujet

respectif. »

« Analysons le sujet de la rédaction. »

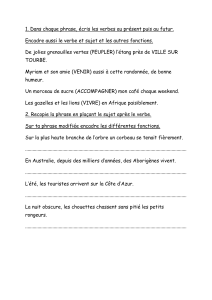

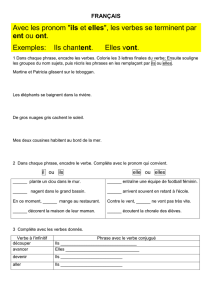

La notion de sujet est une des premières

notions de grammaire enseignée à l’école

primaire, à travers notamment l’étude

des pronoms personnels qui

accompagnent la conjugaison.

Cette notion, abordée à l’école primaire,

est revue et approfondie en classe de

sixième

.Outre son identification et la

connaissance des règles d’accord qu’il

régit, les élèves doivent étudier l’ellipse

et de l’inversion du sujet, comme

phénomène syntaxique dans l’étude des

types de phrases ou de la phrase

complexe, ou comme effet stylistique

dans l’étude des textes du collège au

lycée.

Mathématiques

Histoire

S.V.T

S.T.I.

dissertation.

« Sujet » peut-être aussi synonyme de

thème, « le sujet d’un texte », ce dont on

parle.

Enfin, on le rencontre dans certains textes

dans le sens de « soumis à quelqu’un ou

quelque chose, le sujet d’un roi… ».

Pas de définition particulière.

Soumis dépendant : on est le sujet du

seigneur, du roi.

Terme non utilisé en SVT

Pas de définition particulière

Pas d’emploi dans un contexte

proprement mathématique

Sujet de devoir d’interrogation écrite

Sujet principal

Sujet britannique, néerlandais. Sujets d'un

souverain, d'un roi,

Sujet d'intérêt national.

Sujet de morale, de méditation, de pensée,

de discussion.

Sujet de roman, de livre.

Sujet d'une dissertation.

Pas de mention particulière dans les

programmes de mathématiques du

secondaire.

Philosophie

Le mot a en philosophie un caractère

central, et des usages très divers,

indiquant aussi bien la responsabilité

(être un sujet de droit) que la soumission

(le sujet d’un roi, mais aussi être sujet à

des maux de tête).

Les philosophies du sujet.

Le sujet de droit.

Le sujet pensant.

Notion centrale des programmes des

séries générales. Située dans la colonne

de gauche du tableau des notions, elle est

liée en priorité aux notions de conscience,

d’inconscient, d’autrui, de désir... mais

aussi à pratiquement toutes les autres

1° il désigne en logique, dans une

proposition affirmative, l’être auquel est

attribué un prédicat (S est p) et, d’un

point de vue métaphysique, le substrat ou

la substance par rapport à ses attributs.

il désigne celui que l’on considère

comme l’auteur ou le responsable d’une

pensée, d’un discours ou d’une action :

celui qui dit je se présente à la fois

comme le sujet (grammatical ou logique)

de l’énoncé et le sujet (la source) de

l’énonciation. Mais le sujet logico-

grammatical ne recouvre pas

nécessairement un sujet « auteur ».

Le sujet est donc l’un des pôles de la

relation, voire de l’opposition sujet-objet,

et de ses dérivés : subjectivité/objectivité,

etc.

2° il peut aussi bien désigner ce dont on

parle ou traite, et constitue en ce sens un

presque synonyme d’objet, ce qui est sou-

mis, subjectum, à la réflexion, par

exemple, étant du même coup ob-jet,

placé devant le regard. Même chose

lorsque l’on parle de « sujet de

satisfaction ».

3° ces ambiguïtés se retrouvent dans

l’usage massif du terme dans le champ

sociologique, éthique et politique : le

sujet est l’individu soumis à l’autorité du

pouvoir politique (pas seulement

monarchique). Mais le sujet d’un droit

possède ce droit ; le sujet de droit est la

personne en tant qu’elle est susceptible

d’avoir des droits et des obligations ; le

sujet du droit est la personne, distincte de

notions du programme, en particulier la

raison et le réel, théorie et expérience, la

société et l’État, la morale, le bonheur...

la chose ;

1

/

4

100%