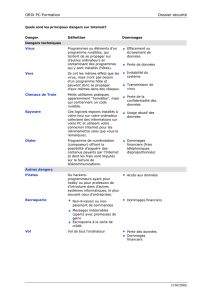

METHODE D`ESTIMATION DE LA GRAVITE DES

1

METHODE D’ESTIMATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES

ENVIRONNEMENTALES D'UN ACCIDENT INDUSTRIEL

Marie-Béatrice LAHORGUE – Maître de conférences en droit HDR

Enseignant-chercheur au CERDACC – Université de Haute Alsace

Début juin, Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS (INERIS) a publié la

première version d’une « méthode d’estimation de la gravité des conséquences environnementales

d’un accident industriel » (Rapport d’étude, INERIS-DRA-14-141532-12925A, 11 mai 2015, 72p.

http://www.ineris.fr/centredoc/dra-14-141532-12925a-1433853933.pdf ).

Il s’agit d’une méthode (non adaptée aux rejets industriels chroniques) qui – en l’absence de cadre

réglementaire – doit permettre aux industriels « d’estimer de manière simplifiée la gravité d’une

pollution accidentelle qui résulterait d’un accident sur des installations industrielles. Il ne s’agit pas

de l’estimation précise du risque environnemental consécutif à un accident industriel passé mais de la

production d’un score reflétant a priori la gravité environnementale d’un accident potentiel ».

(Extraits de la méthode, p.5) Il s’agit donc d’accompagner les exploitants industriels dans le cadre de

leur démarche de prévention des risques et de leur permettre d’intégrer a priori l’impact

environnemental d’un accident industriel majeur dans leur analyse de risques, notamment leurs études

de dangers (volet environnemental articles L. 512-1 et R. 512-9 C. env.). L’INERIS appuie sa

méthode sur une estimation de la gravité des conséquences environnementales d’un accident.

Il convient ici de noter que la publication par l’INERIS de cette méthode intervient alors même que la

directive SEVESO III est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2015 (Directive 2012/18/UE du 4

juillet 2012, dite Seveso 3, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant

des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil). Sans doute

faut-il rappeler que l’objectif de protection de l’environnement face aux risques industriels majeurs fut

posée pour la première fois au niveau européen par la directive SEVESO 1, ensuite repris à l’article L.

511-1 C. env. qui précise les intérêts protégés par le droit de l’environnement (la commodité du

voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature,

l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des

monuments et les éléments du patrimoine archéologique) et que doivent respecter « les usines,

ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute

personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des

inconvénients »

2

« CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES D’UN ACCIDENT » : DE QUOI PARLE-T-ON ?

La méthode proposée par l’INERIS s’appuie sur une analyse de plus de 20 000 accidents survenus

entre 1992 et 2013 et répertoriés dans la base ARIA qui en compte 40 000

(http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/) . Dans 30% des cas, les accidents recensés ont eu

des conséquences environnementales. Selon l’INERIS, « cette méthode se veut pratique et évolutive.

Elle a vocation à être améliorée au fur et à mesure du retour d’expérience et des échanges avec les

industriels autour de sa mise en application sur le terrain » (A ce sujet, consulter l’inventaire 2014

des accidents technologiques http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/syntheses/inventaire-

des-accidents-technologiques/ )

Il a tout d’abord fallu définir le champ d’application de la méthode centrée sur les « conséquences

environnementales » d’un accident en définissant cette notion, notamment au-regard de la directive

2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

La directive s'applique, en ce qui concerne les dommages environnementaux, aux activités

professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Son principe

fondamental est le suivant : « l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une

menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les

exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de

dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés »

(Considérant 2). Au titre de la directive, les dommages environnementaux comprennent également

« les dommages causés par des éléments présents dans l'air, dans la mesure où ils peuvent causer des

dommages aux eaux, aux sols, ou aux espèces et habitats naturels protégés » (Considérant 4).

Au titre des « conséquences environnementales », l’INERIS a donc retenu, d’une part, l’atteinte aux

écosystèmes, et d’autre part, la dégradation des ressources naturelles. Les atteintes aux écosystèmes se

traduisent par des « dégradations rapides de la faune et la flore sauvage peuplant un milieu naturel,

une fois la substance présente dans le milieu ». Les dégradations des ressources naturelles et leur

gravité se définissent au-regard de leur indisponibilité pour des raisons sanitaires. Il peut s’agir de

ressources alimentaires, en eau potable mais aussi des ressources naturelles utilisées dans le cadre

d’activités récréatives. Trois critères sont pris en considération pour évaluer le niveau de gravité : la

durée d’indisponibilité de la ressource, les conséquences pratiques de cette indisponibilité sur les

utilisateurs de la ressource et le nombre d’utilisateurs concernés.

3

EXPOSE GENERAL DE LA METHODE

« L’exercice consiste à donner un niveau d’importance, traduit par une valeur numérique (score) d’un

scénario d’accident par rapport à un autre, pour in fine hiérarchiser les priorités de la stratégie de

réduction des risques »(Extraits de la méthode), ceci en deux étapes successives de nature qualitative

et quantitative.

Etape qualitative : définition des scénarios d’accidents potentiels

Cette étape comporte deux phases successives dites « intra-site » (objectif : identifier les séquences

accidentelles potentielles qui peuvent conduire au rejet d’une substance hors du site industriel) et

« extra-site » (objectif : identifier les enjeux potentiellement impactés par le rejet, à savoir les

écosystèmes et les ressources naturelles)

L’analyse intra-site (pp. 11 et s. de la méthode) doit aboutir à dresser une liste de rejets en phase

liquide et/ou gazeuse (Recommandations pratiques en vue de conduire cette analyse en page 15 et s.

de la méthode). Tout d’abord, les substances sont réparties par classe de dangers (Hxxx) en

s’appuyant sur les classifications du Règlement CLP (Règlement n°1272/2008/CE du 16 décembre

2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,

modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n°

1907/2006.). Une substance peut entrer dans plusieurs classes. Ensuite, la méthode identifie des

événements redoutés qui sont a minima une perte de confinement au niveau d’une capacité de

stockage, fixe ou mobile, d’une tuyauterie, une introduction accidentelle de substances dans les

réseaux et le dysfonctionnement du système de traitement des effluents liquides ou gazeux. (En

revanche, trois situations spécifiques doivent être étudiées à part : les incendies, par rapport aux

eaux d’extinction et aux fumées chargées, les inondations et ruptures d’un bassin de rétention

d’effluents industriels). Enfin l’analyse intra-site doit prendre en compte les transferts par voie de

ruissellements, de dispersion gazeuse….

L’analyse extra-site (pp. 17 et s. de la méthode) a pour objet « l’identification, pour chaque rejet

accidentel issu de l’analyse intra-site, des enjeux potentiellement atteints ainsi que des transferts dans

l’environnement depuis le point de rejet ». Pour cela, la méthode explicite les transferts à considérer a

minima pour les rejets en phase liquide et gazeuse (Figures 3 et 4, pp.18-20 de la méthode).

S’agissant des enjeux précités, la méthode liste « des entités facilement repérables sur le territoire ».

Ainsi, les écosystèmes sont associés à des zones de protection de la nature réparties en trois classes

différentes (Tableau 11, p.21 de la méthode). Quant aux ressources naturelles, elles sont associées

dans la méthode à « différentes entités selon les milieux impactés » (eau souterraine, eau de surface,

4

sol) (Le tableau 12, p.22 de la méthode, présente les listes des ressources naturelles à identifier a

minima).

Etape quantitative : l’attribution d’un « score » de gravité environnementale (de 1 à 5) à

chaque scénario.

Au total, on obtient deux scores de gravité environnementale sur 25 points pour l’atteinte aux

écosystèmes et la dégradation des ressources naturelles. (Figure 5 de la méthode - pp. 23 et s.)

La méthode fournit, d’une part, des scores de dangerosité pour « coter » de 1 à 5 la dangerosité d’une

substance (liquide et gazeuse), et, d’autre part, des scores d’ importance environnementale des cibles

identifiées, en tenant compte des deux types d’enjeux que sont les écosystèmes (Partie 4.3 de la

méthode : Scenarios impactant des écosystèmes) et les ressources naturelles (Partie 4.4 de la

méthode :Scenarios impactant les ressources naturelles). Les scores de gravité environnementale

ainsi obtenus constituent un outil d’aide à la décision à destination de l’exploitant industriel pour la

mise en place de sa démarche de prévention des risques.

Pour aider l’exploitant, l’INERIS présente trois démarches construites autour du niveau de prise en

compte implicite ou explicite de l’aspect probabilité des scénarios d’accidents :

- la démarche utilisée en France dans les études de dangers pour l’acceptabilité des

canalisations de transport (Guide 08.01 méthodologique pour la réalisation d’une étude de

dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés,

gaz combustibles et produits chimiques) Groupe d'Étude de Sécurité des Industries

Pétrolières et Chimiques (GESIP). http://www.gesip.com/rapports-techniques.php ).

L’INERIS a inscrit sa démarche dans le contexte de prévention des risques d’accident

majeur à partir de méthodes mises en place par le GESIP pour les canalisations de

transport suite à l’accident de La Crau en 2009 classée zone classée Natura 2000 (Base

ARIA, n°36654,7 août 2009, rupture d’une canalisation de transport d’hydrocarbures

liquides

http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr/wpcontent/files_mf/FD_36654_Plainedela

Crau_2009_fr.pdf

- une démarche proposée par la Construction Industry Research and Information

Association (CIRIA) sur la conception et la maintenance des systèmes de rétention des

pollutions accidentelles dans les sites à vocation industrielle ou commerciale. Cette

association britannique œuvre pour la mise en commun et l’amélioration des bonnes

5

pratiques industrielles en lien avec le secteur de la construction - Rapport C736. 2014

http://www.ciria.org/

- la démarche utilisée en France dans les études de dangers pour les établissements Seveso

concernant les risques d’accident majeur ayant des conséquences sur l’homme (Circulaire

du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de

dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans

de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en

application de la loi du 30 juillet 2003. NOR :DEVP1013761C)

http://www.bulletinofficiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/BO201012/met_20100012_01

00_0027.pdf

Enfin, l’INERIS présente un cas d’application (Annexe A) de sa méthode sur un exemple fictif d’un

site industriel situé au bord d’une rivière pour lequel l’analyse des risques qualitative intra-site conduit

à retenir deux scénarios :

- scénario A : percement d’un conteneur d’ammoniaque d’1 m3 sur une zone sans rétention,

lors d’un transfert depuis le magasin de stockage vers l’atelier ;

- scénario B : perte de confinement d’une cuve de fioul de 40 m3 suite à corrosion et

écoulement à travers l’orifice de vidange de la cuvette de rétention non munie d’un

dispositif d’obturation.

1

/

5

100%