1 NOM : Classe

1

NOM : Classe :

2

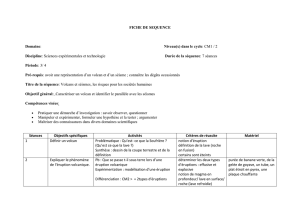

Compétence 1 - La maitrise de la langue française

- Rédiger un texte (récit, description,..) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.

- Orthographier correctement un texte simple.

Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et

technologique

- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner.

- Utiliser des instruments de mesure, (S’orienter, utiliser une carte, identifier des roches, …)

- Maitriser des connaissances sur la planète Terre et sur son activité interne

- Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au

développement durable et agir en conséquence

Compétences 6 : sociales et civiques :

- Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective.

- Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences.

Compétences 7 : L’autonomie et initiative :

- Respecter des consignes simples, en autonomie

- être persévérant dans toutes les activités

- Soutenir une écoute prolongée (guide,…)

- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

- Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques

- Se déplacer en s’adaptant à l’environnement

(susceptibles de changer en fonction de la météo et des impératifs horaires)

1er jour :

(les volcans explosifs)

2eme jour :

(les volcans effusifs)

3eme jour :

1. Aire%des%volcans%d’Auvergne%%

2. Gour%de%Tazenat%%

3. Puy%de%Dôme+carrière%Rudel%%

4. Puy%de%Lemptégy%%

5. Puy%de%la%Vache%%

6. Orgues%de%Montrodeix%%

7. (Roche%Sauterre)%

8. Vulcania%%

Indiquez sur la carte suivante les numéros correspondant aux arrêts

3

4

a/ Repérez et légendez : La Limagne de l’Allier, le Plateau des Dômes, la chaîne des

Puys, Clermont Ferrand, la faille* de Limagne, les Monts du Forez.

b/ Orientez la coupe à l’aide de la boussole.

a/ Faites un schéma légendé de l’affleurement

b/ Décrivez les roches qui constituent cet affleurement en vous aidant des fiches

d’identification

ROCHE A

ROCHE B

Couleur

Aspect général

Nom de la roche

Origine

Sédiments

Socle granitique

5

c/ Qu’est-ce qu’un maar* ? Comment s’est-il formé ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après cette éprouvante ascension ;-)

a/ Histoire de la chaine des Puys et de son plus haut sommet

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%