le rôle du secteur privé dans le développement économique de l

13

Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique

Évolution historique

Après leur indépendance, la plupart des

pays africains ont engagé des stratégies de

développement économique tiré par l’État et

reposant sur la substitution des importations. On

considère que ce choix a été déterminant pour

l’industrialisation et la modernisation des pays à

faible revenu. De grandes entreprises d’État ont

été créées dans des secteurs jugés stratégiques et

des barrières commerciales ont été érigées an

de protéger la production nationale naissante.

Les pouvoirs publics ont également instauré des

ofces de commercialisation des produits de base,

chargés de xer les prix. Ces options politiques

ont réorienté les ressources et crédits initialement

alloués à l’agriculture pour les affecter à l’industrie

manufacturière. Pour pouvoir gérer cette situation,

les gouvernements ont mis en place de vastes

administrations publiques, tandis que le secteur

privé se trouvait marginalisé.

Il s’est avéré que le développement économique

conduit par l’État n’était pas viable. La production

et la productivité agricoles stagnaient quand, dans

le même temps, le contrôle des prix canalisait

les ressources vers les secteurs industriels1.

À l’abri de toute pression concurrentielle, les

entreprises d’État n’innovaient pas, s’appuyaient

sur des technologies à forte intensité capitalistique

inadéquates et étaient tributaires d’intrants

importés. En conséquence, leurs exportations

n’étaient jamais compétitives ; au contraire,

elles contribuaient aux décits budgétaire et

commercial, ce qui ne manquait pas d’avoir des

implications économiques graves et durables.

Cette situation a été exacerbée par plusieurs chocs

sur les matières premières durant les années 19702,

aboutissant à une stagnation de l’économie. La

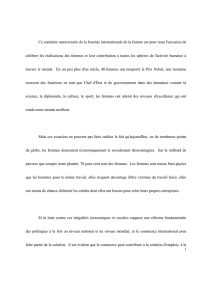

croissance du PIB réel du continent est ressortie,

en moyenne, à seulement 4,5 pour cent par an sur

la période 1960-1980, le revenu réel par habitant

afchant une croissance moyenne de seulement

1,7 pour cent sur la même période (graphique 1.1).

Dans les années 1980, plusieurs pays africains ont

entrepris des réformes économiques et structurelles,

Chapitre 1 :

LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ

DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE L’AFRIQUE

En Afrique, le secteur privé est en train d’acquérir de la maturité. Entravé pendant

des décennies par un environnement paralysant et par la lourdeur de ses politiques

publiques, il est désormais prêt à assumer son rôle vital de moteur de la croissance

économique et de la lutte contre la pauvreté dans cette région du monde. Le

présent chapitre examine le secteur privé en Afrique, qui représente plus des

quatre cinquièmes de la production totale, les deux tiers des investissements et les

trois quarts des crédits accordés à l’économie, et qui emploie 90 pour cent de la

population en âge de travailler qui occupe un emploi.

1 Entre 1960 et 1980, la croissance agricole par travailleur a progressé au rythme annuel de 0,45 pour cent en Afrique sub-

saharienne.

2 Il s’agit ici des chocs pétroliers au début des années 1970, qui ont eu des répercussions sur tous les pays, et d’autres chocs

affectant certains pays en particulier, notamment l’effondrement des cours du café (Kenya), du cacao (Ghana) et du cuivre

(Zambie).

14 Rapport sur le développement en Afrique 2011

qui se sont traduites par une période sans

précédent de forte croissance à partir des années

1990. La Tanzanie, le Kenya et la Zambie, par

exemple, ont démantelé leurs institutions chargées

du développement tiré par l’État et commencé à

cantonner l’État à une fonction de régulateur et

de facilitateur, laissant alors au secteur privé le

rôle de moteur de la croissance économique. Les

gouvernements ont pour cela cédé les entreprises

d’État, restructuré les services publics, réformé les

ofces de commercialisation des produits de base

et lancé des partenariats public-privé. Ces pays

ont également réformé leur système de gestion

des nances publiques et recentré les dépenses

publiques sur l’infrastructure, l’éducation et la

santé. De surcroît, ils ont supprimé le contrôle

de l’administration sur les prix, les importations

et les taux de change, et levé les interdictions de

participation à certaines activités commerciales

qui étaient imposées au secteur privé. Certes

difciles, ces réformes ont porté leurs fruits : la

croissance économique, le revenu par habitant

et la productivité ont décollé dans les années

1990, puis s’est accélérée au cours de la dernière

décennie, malgré la crise nancière internationale

de 2008-2009.

La croissance initiale de l’Afrique après les

indépendances, son déclin durable jusqu’au

milieu des années 1990 et sa reprise subséquente

indiquent que les réformes structurelles entreprises

se sont traduites par une véritable transformation

et qu’elles ont eu l’effet attendu. Dans d’autres

régions, des pays qui sont passés par des transitions

similaires ont pu obtenir des résultats comparables.

Au XIXe siècle, le Canada et le Japon, par

exemple, ont suivi une trajectoire similaire, celle

de la croissance tirée par l’État, qui a abouti à

une stagnation économique (encadré 1.1). Après

la libéralisation, la croissance économique s’est

rétablie dans les deux pays et s’est accélérée au

début du XXe siècle. Plusieurs pays d’Amérique

latine, ainsi que l’Union soviétique, ont également

opté pour une accumulation de capital dirigée

par l’État jusqu’à ce que leur économie stagne

dans les années 19703, après quoi la libéralisation

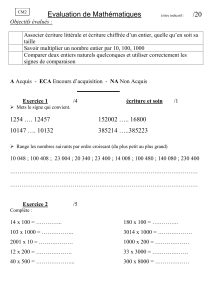

Graphique 1.1 : PIB et PIB par habitant par décennie

(Évolution en pourcentage)

Source : Plateformes de données OCDE et BAD.

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Années 1950 Années 1960 Années 1970 Années 1980 Années 1990 Années 2000

Croissance réelle du PIB Croissance réelle du PIB par habitant

3 En Union soviétique, le taux de croissance de la productivité totale des facteurs ressortait en moyenne à 1,3 pour cent par

an dans les années 1950, a ralenti à -0,1 pour cent durant les années 1960, avant de tomber à -0,8 pour cent puis -1,2 pour

cent respectivement dans les années 1970 et 1980. Dans les années 1970, les niveaux élevés d’investissement et d’accu-

mulation de capital n’ont pas pu compenser cette baisse de productivité, et le PIB par habitant a commencé de stagner

(Easterly et Fischer 1994).

15

Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique

économique les a aidés à retrouver la voie de l’essor

économique. Enn, dans les années 1990, l’Inde

et la Chine ont engagé des réformes structurelles

levant les restrictions à la participation du secteur

privé dans un certain nombre de secteurs. Ces

réformes ont, à terme, contribué à l’accélération

des taux de croissance, lesquels ont atteint près de

10 pour cent par an4.

Si le récent essor des produits de base a contribué

aux performances économiques de l’Afrique dans

les années 2000, une gestion macroéconomique

prudente et la libéralisation du secteur privé

expliquent plus des deux tiers de l’expansion

économique du continent5. De surcroît, ces

options politiques ont soutenu une croissance

du PIB qui s’est révélée solide face à la crise

économique mondiale et à l’effondrement des

cours des produits de base en 2008 et 2009. Alors

que la plupart des pays d’Afrique ont enregistré

une hausse de leur PIB réel par habitant durant

l’envolée des matières premières des années 1970

(1,4 pour cent en moyenne), leurs performances

pendant le récent boom ont été non seulement

meilleures (2,6 pour cent) (graphique 1.2), mais

aussi moins volatiles (graphique 1.4). Bien que

l’essor des produits de base ait été plus marqué

dans les années 1970 que dans les années 2000

(graphiques 1.2 et 1.3), le PIB réel par habitant de

nombreuses économies d’Afrique s’est contracté

après le premier boom, alors qu’il a continué de

progresser après le second, de 3,8 pour cent en

2008 et de 3 pour cent en 2009.

4 En Inde, les entreprises privées, qui sont entrées sur le marché à compter de 1985, ont vu leur part dans la production

totale augmenter : de 1,6 pour cent en 1990, elle est passée à 15,3 pour cent en 2005 (Alfaro et Chari 2009), faisant baisser

la part des entreprises d’État inefcientes. On a constaté que les entreprises d’État étaient 29 pour cent et 42 pour cent

moins productives respectivement en Inde et en Chine que les entreprises privées (Hsieh et Klenow 2009).

5 De récents rapports (McKinsey 2010) et des examens par les pairs (Beny et Cook 2009) sont parvenus à la même conclu-

sion.

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1874 - 1893

1894 - 1913

1914 - 1923

Source : Société des Nations, statistiques annuelles.

Encadré 1.1 : PIB réel par habitant du Japon, par décennie

(Évolution en pourcentage)

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le

nouveau gouvernement japonais s’est lancé

dans un ambitieux programme de modernisation

et d’industrialisation. Dès 1868, l’État est

intervenu dans quasiment tous les secteurs,

notamment les mines, les chemins de fer, le génie

civil, la télégraphie, la construction navale, la

production de fer et l’industrie manufacturière.

Au début, la production industrielle et le PIB

ont afché une croissance rapide. Cependant,

dans les années 1890, cette stratégie de

croissance s’est révélée intenable, car presque

toutes les entreprises d’État accumulaient des

pertes, et les pouvoirs publics se sont retrouvés

confrontés à une crise budgétaire. Incapables

d’emprunter et confrontées à une ination

galopante, les autorités japonaises ont entrepris

un long programme de privatisation, qui s’est

étiré sur près de 20 ans. Cette restructuration

a jeté les bases de la reprise économique,

effective à compter de 1914.

16 Rapport sur le développement en Afrique 2011

Graphique 1.2 : Cours des produits de base et PIB réel

par habitant dans les années 1970 et 2000

(Évolution en pourcentage)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1970s 2000s

Croissance du PIB réel par

habitant

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1970s 2000s

Croissance des cours des produits de base énergétiques

Croissance des cours des produits de base hors énergie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1970s 2000s

Croissance du PIB réel par

habitant

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1970s 2000s

Croissance des cours des produits de base énergétiques

Croissance des cours des produits de base hors énergie

Source : PIB d’après la plateforme de données OCDE et BAD ;

cours des produits de base d’après la Banque mondiale.

Graphique 1.3 : Cours des produits de base, 1961-2010

(Évolution en pourcentage, moyenne mobile sur 10 ans)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Énergie Produits de base hors énergie

Source : Indices des produits de base de la Banque mondiale.

Au cours de la dernière décennie, l’expansion

économique de l’Afrique s’est accompagnée

d’une réduction signicative de la pauvreté sur

tout le continent, atteignant même les segments

les plus pauvres de la population6. Après deux

décennies (1980-2000) de stagnation économique

durant lesquelles 70 pour cent de la population

était pauvre7, le taux de pauvreté a reculé de 66

à 61 pour cent sur la dernière décennie. Sur la

même période, la classe de transition, c’est-à-

dire les personnes gagnant entre 2 et 4 dollars

EU par jour, est passée de 14 à 21 pour cent de

la population (graphique 1.5 et tableau 1.1)8. Si

l’expansion économique de la dernière décennie a

6 Sala-i-Martin et Pinkovskiy (2010) parviennent à une conclusion analogue.

7 Sont dénies comme pauvres les personnes qui gagnent moins de 2 dollars EU par jour.

8 La classe de transition, constituée de 101,7 millions de personnes en 2000, en comptait 190,6 millions en 2010. Si les

personnes appartenant à cette catégorie sont susceptibles de passer dans la classe moyenne, elles courent aussi le risque

de retomber dans la pauvreté.

17

Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique

eu un impact quelque peu décevant sur la pauvreté,

elle a néanmoins abouti à une augmentation du

nombre de non-pauvres (quelque 117 millions de

personnes de plus) dépassant l’augmentation du

nombre de pauvres (73 millions) pour la première

fois en 30 ans.

Graphique 1.4 : Évolution du PIB réel et du PIB réel par habitant, 1951-2009

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

2000

2002

2004

2006

2008

Évolution du PIB réel Évolution du PIB réel par habitant

Source : Plateformes de données OCDE et BAD.

Graphique 1.5 : Distribution des catégories de revenus

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1990 2000 2010

Classe supérieure (> 20 dollars EU/jour)

Classe moyenne (4-20 dollars EU/jour)

Classe de transition (2-4 dollars EU/jour)

Pauvres (< 2 dollars EU/jour)

Source : Département de la statistique de la BAD et Banque mondiale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%