Le langage... un erlenmeyer contre le pouvoir : essai d

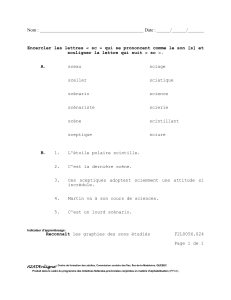

publicité