XIV° CONGRES AMIK – BORDEAUX 28 et 29 Septembre 2012 Les

XIV° CONGRES AMIK – BORDEAUX

28 et 29 Septembre 2012

Les confèrences

ÉQUILIBRE, DÉSÉQUILIBRE, TOUT EST MÉMOIRE

Christian Chiffoleau, Masseur kinésithérapeute Mézièriste, Bordeaux

Aux 3 M, figures emblématiques de BORDEAUX, Montaigne, Montesquieu, Mauriac,

vient s’inviter Françoise Mézières.

Nous voilà donc aujourd’hui avec nos 4 M !

Déjà au XVI ème siècle Montaigne, à travers ses Essais, faisait référence au lien intime

entre le corps et l’esprit ; pour cela il a largement puisé dans les grands textes de

l’antiquité (Plutarque, Sénèque, Virgile…).

Il consacre 3 volumes à se décrire sans complaisance, « avec ses faiblesses, son

inconstance, sa vanité, son orgueil, il s’achemine vers sa fin, tirant sa force de la

certitude de sa petitesse et de l’acceptation de son destin qui est de vivre :

« Le seul secret de la vie, c’est vivre ! »

« Mon métier, mon art, c’est vivre ! »

« Il faut toujours être botté et prêt à partir ! »

« Nous sommes nés pour agir ! »

En plein XXème siècle le Professeur Henri Laborit énonce :

« La seule raison d’être d’un être c’est d’être, c’est‐à‐dire de maintenir sa structure.

C’est de se maintenir en vie. Sans cela il n’y aurait pas d’être ».

« Un cerveau ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir».

Françoise Mézières est née en 1909 à Hanoï.

Henri Laborit est né en 1914 à Hanoï (médecin chirurgien neurobiologiste innombrables

publications. Il fit ses études à l’école principale du service de santé à Bordeaux)

Montaigne écrivait : « L’interprétation de toute philosophie doit faire une place au corps

du philosophe ».

« Le monde ne s’enseigne pas, mais se pratique dans un apprentissage continu fondé

sur les expériences corporelles ».

Se maintenir en vie, maintenir son équilibre vital, avec quelle certitude d’y arriver,

allons‐nous avancer ?

Si Desproges disait : « je n’ai qu’une certitude c’est que je doute ». Montaigne affirme :

« la vérité n’est plus qu’une forme dont on a extirpé le doute ».

Pour s’éloigner du doute et puisque « nous sommes nés pour agir », cherchons

comment ne pas basculer vers le déséquilibre, comment revenir à l’équilibre en

travaillant sur les apprentissages (mémoires) nécessaires à cette réussite.

Les animaux, donc l’homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu’en

consommant cette énergie solaire qui a déjà été transformée par les plantes. Ce qui

exige de se déplacer. Ils sont forcés d’agir à l’intérieur d’un espace, ce qui exige un

système nerveux. Et ce système nerveux va agir, va permettre d’agir sur

l’environnement et dans l’environnement. Et toujours pour la même raison : pour

assurer la survie. Si l’action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Ainsi,

une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure

vivante. Et cette pulsion va s’exprimer dans 4 comportements de base :

‐ La consommation : le plus banal, boire, manger, copuler …

‐ La lutte

‐ La fuite

‐ L’inhibition (il faut tenir à tout prix).

Et voilà comment un individu maintenu par « sa réussite » à son état d’équilibre (notion

de plaisir) peut basculer vers le déséquilibre suite à des échecs, des traumatismes divers

et variés… de la vie.

Si H. Laborit dit : « un cerveau ça sert à agir », Montaigne lui crée un lien : « mes

pensées dorment si je les assieds, mon esprit ne va si les jambes ne l’agitent ».

Mais comment sont orientées nos actions ? Essayons de voir à travers quelques

exemples simples ce que peut être le cheminement de certains éléments du vécu :

‐ Un stimulus banal déclenche une réponse automatique, réflexe d’équilibre,

mouvement de la marche, etc…

‐ Le stimulus déclenche une réaction inconsciente : il vient activer une pulsion, cette

réponse élaborée au niveau de l’inconscient, vient influencer la réaction motrice, à

l’insu même du sujet. Ce sont tous les gestes inconscients : mimique, posture, etc…

‐ Le stimulus éveille une signification consciente, mais cette signification, cette

perception, est elle‐même plus ou moins influencée par les pulsions et les interdits

rencontrés au passage au niveau de l’inconscient. La sensation qui vient au niveau

conscient est donc déjà altérée et mêlée d’une certaine charge affective. Le conscient va

rationaliser à la fois cette charge affective (affectivité consciente) et le contenu «

objectif » de la perception. La réponse ainsi élaborée va être soumise à son tour au «

filtre » de l’inconscient, avant d’aboutir à sa réalisation motrice.

Ainsi la « personnalité » du sujet, c’est‐à‐dire la façon dont il a intégré son vécu

intérieur, est‐elle toujours présente dans chacune de ses réactions motrices.

Pour certains d’entre nous la formation Mézières nous avait amené à St Mont dans le

Gers où Françoise Mézières enseignait….après une brève pensée nostalgique au

panneau de St Mont nous poursuivons quelques kms plus loin vers Marciac où a eu lieu

son XXXV éme festival de jazz. La musique n’est‐ elle pas une quête permanente

d’équilibre ? « sans musique, la vie serait une erreur » (Nietzsche).

Cette année JIM avait aussi invité la F.R.C. (fédération pour la recherche sur le cerveau).

Plusieurs rencontres et conférences étaient organisées par un professeur de neuro

psychologie et membre du laboratoire inserm(neuroanatomie fonctionnelle de la

mémoire humaine). Je vous passerai les détails de ces interventions, mais sur

témoignage inscrit grâce aux IRM(f) apparait clairement l’existence d’une

neuroplasticité du cerveau qui montre la possibilité d’adaptations synaptiques

(structurale ou fonctionnelle) en réponse à des stimulis physiologiques (dans le cas

présent même les cerveaux des souris répondent à l’écoute régulière de musique par un

enrichissement de leur connectique).

LES FAITS :

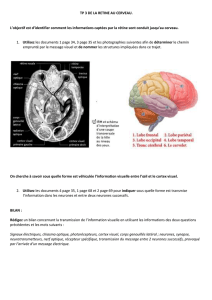

100 milliards de neurones participent au fonctionnement du cerveau et comme nous

venons de le voir, le cerveau possède des capacités d’

évolution et

d’adaptation

extraordinaires, que l’on appelle « plasticité », nos circuits de neurones se fabriquent

beaucoup par l’expérience : 10% des connections entre nos neurones existent à notre

naissance, les 90% restants vont résulter des influences que nous rencontrerons tout au

long de notre vie. Nous avons donc tous des cerveaux différents, cette incroyable

capacité à évoluer persiste tout au long de la vie adulte et fait de chacun de nous un être

unique. L’imagerie médicale nous fait découvrir ces évolutions, chaque cliché étant à lui

seul un tableau.

La perte en neurones serait de 10 à 20% à 90 ans, soit une perte de 10 milliards de

neurones : il n’y a cependant pas de quoi s’alarmer, c’est d’avantage la qualité de la

connexion entre les neurones que leur quantité qui fonde nos capacités cérébrales.

Cela dépend de notre entretien intellectuel et physique sur toute une vie.

« 1kg230, un poids tout juste honorable pour une aussi grosse tête, avec, suite aux

analyses confiées à divers laboratoires américains une conclusion décevante : le cerveau

d’Einstein présente une normalité désespérante ».

Il faut savoir que tous les neurones sont en état de veille permanent, pour eux, il

s’agit même d’une nécessité vitale, puisqu’un neurone non stimulé dégénère « mes

pensées dorment si je les assieds… »

La FRC écrit au sujet de la mémoire : « l’idée générale étant que la trace mnésique est

d’autant plus tenace que le souvenir est répété (mémoire concrète ou abstraite) ».

« L’imagerie cérébrale permet aujourd’hui de suivre en temps réel l’activité du

cerveau. Les chercheurs commencent ainsi à mieux identifier où nous stockons nos

différents souvenirs dans notre tête » et à savoir quel chemin, quelle logique nous allons

suivre !

Le prix Nobel Eric Kandel a montré que l’enregistrement d’une information en mémoire

se faisait grâce à un renforcement de la communication entre neurones au niveau de

leur zone d’échange : les synapses. Nos expériences diverses entrainent la libération de

neurotransmetteurs, de molécules capables de s’auto‐perpétuer : de proteïnes qui

ancrent nos acquis.

Mais nos souvenirs ne sont pas obligatoirement des copies conformes des évènements

vécus, ils sont le fruit d’une reconstruction mentale complexe qui obéit à deux principes

complémentaires :

Celui de la correspondance (il doit refléter au mieux notre expérience de la réalité).

Celui de la cohérence (il doit être en accord avec ce que nous sommes, nos croyances,

nos aspirations.

La prouesse de la mémoire tient donc moins à son exactitude qu’à sa capacité à modifier

nos souvenirs en faisant en sorte qu’ils restent cohérents avec notre identité.

Un vaste réseau cérébral intervient dans la formation et l’évocation des souvenirs. Par

exemple : une zone du cortex est spécialisée dans les objets, une autre dans le contexte,

une troisième lie ses informations entre elles.

Le lobe temporal joue un rôle primordial pour le fonctionnement de la mémoire. Il est

formé à la surface du cortex temporal et en profondeur notamment de 3 structures :

- L’hippocampe,

- le cortex périrhinal,

- le cortex parahippocampique, déterminantes pour l’encodage, la consolidation et

le rappel des souvenirs.

1‐ ENCODAGE :

L’image de la plage avec le parasol est transmise à l’œil vers le cortex visuel primaire où

elle est traitée et codée. Les informations sont ensuite transférées via la voie visuelle

ventrale aux zones de la mémoire. Les éléments de l’image y sont traités séparément :

- Le cortex périrhinal prend en charge la mémorisation des objets (le

parasol).

- Le cortex parahippocampique celle du contexte (la plage).

- L’hippocampe fait ensuite le lien entre les 2 types d’éléments pour former

un seul et même souvenir.

2‐REMEMORATION :

La vue du parasol dans le garage va raviver le souvenir des vacances, l’image du parasol

est d’abord transmise de l’œil au cortex visuel primaire, puis elle est transférée via la

voie visuelle ventrale au cortex périrhinal chargé de la mémorisation des objets. Ce

dernier se connecte alors à l’hippocame qui réactive le souvenir de la plage au niveau du

cortex parahippocampique chargé de la mémoration du contexte.

3‐CONSOLIDATION :

Dans les jours et les mois qui suivent sa formation, le souvenir est consolidé grâce au

renforcement des connexions entre l’hippocampe et les cortex périrhinal et

parahippocampique. L’hippocampe continue à être le liant entre le souvenir de l’objet

et celui du contexte. Mais, avec le temps, le souvenir peut perdre sa vivacité originale et

se transformer en « histoire » plus stable :

« le parasol que j’emporte habituellement en vacances ». Dans ce cas, les connexions

entre l’hippocampe et les cortex périrhinal et parahippocampique s’effacent

progressivement …

« Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, l’odeur et la saveur restent encore

longtemps à porter sans fléchir l’édifice immense du souvenir » écrivait Proust avec un

juste pressentiment.

Le parfum d’un être cher saisi en croisant un passant, les souvenirs d’enfance jaillissant

au détour des senteurs d’un jardin. Les odeurs ont un rapport privilégié avec l’émotion

et la mémoire. Et pour cause, l’entrée olfactive dans les narines n’est qu’à 2 neurones

de l’amygdale et 3 neurones de l’hippocampe, des régions essentielles pour les

émotions et la mémoire.

Tous les autres sens passent au moins par le thalamus avant d’atteindre ces structures.

Toute nos expériences rencontrées seront donc encodées, mémorisées, et reliées entre

ces assemblées de neurones répartis à différents endroits dans le cerveau. Ainsi, dans

notre système mnésique les informations isolées se mémorisent moins bien que les

informations associées à des connaissances existantes : plus il y a d’associations entre

nouveauté et ce qui est déjà connu meilleurs est l’apprentissage.

RETENONS QUELQUES PHRASES ET MOTS

‐ La personnalité du sujet, c’est‐à‐dire la façon dont il a intégré son vécu intérieur est

toujours présente dans chacune de ses réactions motrices.

‐ La trace mnésique est d’autant plus tenace que le souvenir est répété.

‐ Les souvenirs ne sont pas obligatoirement des copies conformes des événements

vécus.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%