John Maynard Keynes (1883

John Maynard Keynes (1883-1946)

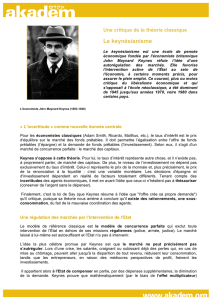

John Maynard Keynes (1883-1946) fut un économiste britannique dont l’œuvre

connut une notoriété mondiale de son vivant, une œuvre qui est encore aujourd’hui

considérée comme fondamentale au plan théorique et qui inspire les politiques

macroéconomiques de nombreux Etats, prônant l’intervention maximale de l’Etat

pour soutenir la « demande effective » face à des marchés n’atteignant pas

automatiquement « l’équilibre » (en opposition à la théorie des économistes

classiques et en particulier à la « loi de Say »).

I. Eléments de biographie

Né dans une famille d’universitaires et intellectuels anglais appartenant à la

bourgeoisie victorienne (son père ayant été lui-même professeur d’économie à

l’université de Cambridge), John Maynard Keynes entra d’abord dans la haute

fonction publique britannique (à l’Indian Office, puis au Trésor) après des études de

mathématiques et de philosophie à Cambridge.

Membre du « groupe de Bloomsbury » (du nom d’un quartier de Londres) qui

réunissait artistes et intellectuels en vue, Keynes fut dès 1919 un auteur à succès dont

le livre Les conséquences économiques de la paix, qui dénonçait l’irrationalité du

Traité de Versailles et ses conséquences désastreuses pour l’économie allemande et

européenne, se vendit à plus de 200 000 exemplaires à travers le monde.

Financier, auteur d’articles généraux ou plus scientifiques mais aussi conseiller des

gouvernements, Keynes publiera notamment en 1930 un célèbre « Traité sur la

monnaie », puis en 1936, tirant entre autres les leçons du krach boursier de 1929, sa

fameuse « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ».

Grand ordonnateur des accords de Bretton-Woods de 1944 (notamment en tant que

sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre) établissant une parité fixe des grandes

monnaies entre elles ainsi que la référence à l’étalon-or, Keynes inspirera les

politiques économiques occidentales des trente années qui suivirent la fin de la

deuxième guerre mondiale (« Etat-providence », etc.).

Après que ses théories économiques eurent été quelque peu reléguées au second plan

dans les années 1980 sous l’influence des théories « monétaristes » de Milton

Friedman, Keynes est en quelque sorte revenu sur le devant de la scène dans le

contexte de la crise financière et économique de 2007-2008 sous la forme de plans de

relance organisés par les gouvernements et dont l’addition sur l’ensemble des

continents atteint entre 2000 et 3000 milliards de dollars.

Principales oeuvres :

• La Monnaie et les finances de l'Inde (1913)

• Les Conséquences économiques de la paix (1919)

• Traité des probabilités (1921)

• Essai sur la réforme monétaire (1923)

• Les Conséquences économiques de M. Churchill (1925)

• Traité sur la monnaie (1930)

• Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936)

II. Notions clés de l’auteur

- Le chômage conjoncturel (ou keynésien) correspond à un ralentissement de

l'activité économique provoquant une réduction temporaire des besoins de main

d'oeuvre dans l'économie. Les entreprises licencient pour adapter leur capacité de

production à la baisse de l'activité économique. Le chômage conjoncturel se résorbe

avec le retour de la croissance économique qui nécessite des embauches de la part des

entreprises.

- Le keynésianisme est l'une des plus importantes théories macroéconomiques. Il

désigne la doctrine développée par John Maynard Keynes, notamment dans la

"Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie". Keynes y défend

l'hypothèse que la demande est le facteur déterminant qui permet d'expliquer le niveau

de la production et par conséquent de l'emploi.

- La question de l’emploi et des salaires. Keynes insiste sur le fait que les salaires ne

constituent pas uniquement un coût de production, mais jouent également un rôle

important sur la demande. De plus il démontre que les salaires nominaux ne sont pas

pleinement flexibles. Les travailleurs refusent le plus souvent une baisse de leur

rémunération, qui leur est garantie par contrat. Il n’est par ailleurs pas souhaitable que

cette baisse se produise car elle déprimerait la demande et risquerait d’enclencher une

spirale déflationniste. La seule façon d’ajuster les salaires trop élevés est donc de

jouer sur l’inflation, qui permet d’abaisser les salaires réels. Enfin Keynes, en

démontrant qu’une demande trop faible (ou des anticipations trop pessimistes) risque

d’entraîner une sous-production, atteste qu’il peut exister un chômage involontaire

issu de ce déséquilibre. Il s’oppose encore en cela aux économistes classiques pour

qui le chômage était uniquement volontaire et dû au refus des salariés d’offrir leur

travail au prix d’équilibre de celui-ci.

- La demande effective est l'agrégation des anticipations sur les ventes futures, qui

détermine le niveau de production réel. C'est la somme de trois composantes :

• la consommation finale

• l'investissement

• les exportations

Dans un climat d’incertitude et de crise, la notion prend une importance qu'elle n'a pas

dans une situation de croissance. En effet, dans ce cas, les entrepreneurs pourront être

prudents et préférer le risque de ne pas produire autant qu'ils pourraient vendre

(situation où ils subissent des manques à gagner mais pas de pertes), au risque de

produire trop et de se retrouver avec des invendus (qui causeraient des pertes bien

réelles). La demande effective peut donc être plus basse, ce qui aura des conséquences

sur l'offre réelle de biens et d'emplois (donc : le chômage), la consommation, les

revenus des travailleurs, etc.

- L’intervention des pouvoirs publics. Contrairement à ce qui est parfois énoncé,

Keynes ne préconise pas aux pouvoirs publics de mener une politique économique

active en toutes circonstances. Il estime notamment que les comptes budgétaires

doivent être équilibrés sur le long terme. En revanche, il soutient l’idée d’une

intervention conjoncturelle, pour soutenir la demande et surtout pour stimuler

l’investissement (ce qui implique une baisse des taux d’intérêt). Pour lui l’État, par

son intervention, « est en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux ». Il n’est en

revanche pas question de porter atteinte à l’autonomie de l’entreprise privée.

- La réfutation de la loi de Say et de l’équilibre spontané des marchés. L’ouvrage

le plus célèbre de Keynes est sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la

monnaie (1936) qui est à l’origine de la macroéconomie moderne. Keynes y récuse

l’idée alors dominante qu’une économie de marché se régule spontanément pour

atteindre le plein emploi de ses ressources. Il réfute alors la loi de Say selon laquelle

l’offre et la demande seraient toujours en équilibre parfait. Keynes souligne à la fois

le rôle des incertitudes dans l’économie (les acteurs ne font pas toujours les bons

choix, par exemple en surinvestissant ou en sous-investissant dans un secteur) et le

fait que la monnaie puisse être détenue pour elle-même (l’individu thésaurise pour se

prémunir contre l’avenir et se rassurer), ce qui infirme son rôle de « voile » neutre,

c’est-à-dire sans influence sur le fonctionnement de l’économie, décrit par les

économistes classiques. Ces éléments font apparaître le risque d’un chômage

involontaire, d’une sous-production et de crises économiques auxquels les pouvoirs

publics doivent répondre.

III. Citations de l’auteur

Keynes sur le capitalisme :

“Le capitalisme est cette croyance stupéfiante que les pires des hommes feront les

pires choses pour le plus grand bien de tout le monde.”

“La même règle autodestructrice du calcul financier régit tous les aspects de

l’existence. Nous détruisons la beauté des campagnes parce que les splendeurs de la

nature, n’étant la propriété de personne, n’ont aucune valeur économique. Nous

serions capable d’éteindre le soleil et les étoiles parce qu’ils ne rapportent aucun

dividende.”

“On a fait toujours appel à un travestissement frénétique du calcul comptable afin de

trancher la question de savoir s’il vaut mieux déverser le lait dans les égouts plutôt

que de le servir aux écoliers.”

“L’amour de l’argent comme objet de possession, qu’il faut distinguer de l’amour de

l’argent comme moyen de se procurer les plaisirs et les réalités de la vie, sera

reconnu pour ce qu’il est : un état morbide plutôt répugnant, l’une de ces inclinations

à demi criminelles et à demi pathologiques dont on confie le soin en frissonnant aux

spécialistes des maladies mentales.”

Keynes sur les lendemains de la première guerre mondiale :

“Si on veut traire l’Allemagne, on ne doit pas d’abord la ruiner.”

“Si nous cherchons délibérément à l’appauvrir, j’ose prédire que la vengeance sera

terrible.”

Keynes sur court terme, long terme :

Il faut d’une part considérer le sens de l’humour de Keynes, anglais, donc ironique, et,

d’autre part, remettre cette citation en contexte :

« Le long terme est un mauvais guide pour les affaires courantes. À long terme, nous

serons tous morts. Les économistes se fixent une tâche peu utile s’ils peuvent

seulement nous dire que, lorsque l’orage sera passé, l’océan sera plat à nouveau. »

« Un investissement vise d’abord, ou devrait viser, des résultats à long terme et ne

devrait être jugé que d’après ces derniers. »

Autres citations :

“La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d'échapper aux

idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l'esprit.”

« Les mots doivent être un peu violents, car ils sont les assauts de la pensée sur les

gens qui ne réfléchissent pas. »

“À la veille de ma mort, mon seul regret est de ne pas avoir assez bu de champagne”

La vision que nous avons de Keynes de nos jours est souvent teintée des

modifications qu’ont apportées à sa théorie ses successeurs, qu’on appelle les «

keynésiens ». Ceux-ci ont entre autres mathématisé certains de ses concepts. Keynes

n’appréciait pas vraiment… D’ailleurs, après une réunion avec des économistes des

États-Unis, il écrit à un ami :

« J’étais le seul non keynésien présent. »

IV. Texte sur Le rôle de la demande effective sur la croissance

Pourquoi la prospérité est-elle si intermittente ? Il n'est pas difficile de l'expliquer. Les

agents économiques, particulièrement quand ils sont riches, ne dépensent pas la

totalité de leurs revenus en consommation courante. […]

Il existe […] diverses raisons pour lesquelles la production de biens capitaux a

tendance à fluctuer dans de larges proportions. Or ce sont ces fluctuations de

l'investissement qui sont à l'origine de celles des profits d'abord, de l'activité

économique ensuite et, finalement, de la prospérité nationale et mondiale. Pour

maintenir la prospérité, il faut qu'une juste proportion des ressources nationales, ni

trop ni trop peu, soit consacrée à l'investissement productif.[…]

Il n'y a aucune raison de supposer qu'il existe quelque « main invisible », un

mécanisme d'autocontrôle du système économique qui assure que le montant de

l'investissement soit constamment au bon niveau. Il est même extrêmement difficile

d'y parvenir délibérément, au moyen de ce qu'on appelle aujourd'hui la

« planification ». Le mieux que nous puissions espérer est d'utiliser certains

investissements, qu'il est relativement facile de planifier, comme compléments pour

assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'investissement global au niveau

approprié.

J. M. Keynes, La Pauvreté dans l'abondance, 1ère édition 1937.

V. Sujets possibles

Peut-on parler de corrélation entre investissement et croissance ?

Le long terme est-il nécessaire en économie ?

Quel est le rôle joué par la demande effective sur la croissance ?

Définir la demande effective (épreuve composée)

1

/

5

100%