Réforme extérieure et Contre-réforme

LA REFORME, LA CONTREREFORME

Les musiques qu'elles ont inspirées

II – Réforme extérieure et Contre-réforme

La réforme anglaise

Bien que la nature et les conditions soient tout à fait différentes de celles des réformes

appliquées en Allemagne et en France, la réforme anglaise ne peut être passée sous silence.

Henri VIII qui règne à l'époque où sont diffusées les idées nouvelles, n'est pas

insensible aux thèses de Luther, mais il n'en tire aucun parti dans l'immédiat.

On sait comment, dans l'espoir d'un hériter mâle, le roi d'Angleterre, négligeant les

interdits du pape, fut conduit à répudier Catherine d'Aragon qui ne lui avait donné qu'une

fille et comment il épousa Anne Boleyn. On sait aussi qu'il sut se soustraire à

l'excommunication et à l'interdit brandis par le pape en rompant avec Rome et en se

proclamant le chef de l’Église britannique.

Les réformes apportées par le roi ne seront évidemment pas sans conséquences sur la

musique religieuse. Mais appliquées davantage à l'organisation liturgique qu'aux dogmes,

elles ne provoqueront pas de grands bouleversements. Les compositeurs seront simplement

tenus d'user de la langue anglaise au lieu du latin et, plus tard, de pratiquer de nouvelles

formes musicales.

La difficulté majeure pour les musiciens consistera à s'adapter à l'instabilité affectant la

pratique religieuse. Après Henri VIII qui a imposé une autre conception du protestantisme,

son fils Édouard VII accentue la réforme dans l'église. Le court règne de 9 jours de Jeanne

Grey qui lui succède, sera vite oublié. En revanche le revirement opéré par Marie Tudor, la

demi-sœur d’Édouard VII sera mémorable : le retour au catholicisme est imposé et plus de

280 réformateurs engagés ou récalcitrants monteront au bûcher. Après son court règne de

cinq ans, sa demi-sœur cadette : Élisabeth Ière interdira le catholicisme et commencera à

structurer sérieusement la confession anglicane, cette autre voie du christianisme.

Les compositeurs, chanteurs et instrumentistes restent en place (par qui les remplacer

?). Mais il leur est demandé à chaque changement de se convertir, ce qu'ils feront en réalité

ou en apparence. En 1519, le « First Book of Common Prayer » (Premier Livre de la Prière

commune) fait autorité en fixant de façon définitive le cadre liturgique nouveau. Les

créateurs n'auront qu'à s'y conformer et produire des cantiques originaux, en particulier des

Psaumes.

Trois compositeurs appartenant à des générations distinctes illustrent cette période

musicalement remarquable, appelée non sans raison l'âge d'or anglais, une période qu'ouvre

John TAVERNER et qui culminera plus tard avec Henri PURCELL, une période enfin qui

ne se renouvellera malheureusement pas, sauf peut-être de nos jours avec Benjamin

BRITTEN.

L'essentiel de la carrière de John TAVERNER se déroule sous le règne d'Henri VIII

avant la rupture avec Rome. Son rôle consistera donc à enrichir le répertoire catholique de 8

Messes et de 23 Motets (œuvres composées sur un texte liturgique autre celui de l'ordinaire

de la messe).

Thomas TALLIS est certainement le maître de plus remarquable de la période de

trouble et d'hésitation dont il a été fait état. Compositeur et organiste il entre à la chapelle

royale où il servira successivement Édouard VI, Marie Tudor et Élisabeth Ière.

William BYRD, peut-être élève de TALLIS, en tout cas très lié avec son aîné, remplit

parfaitement ses fonctions à la chapelle royale sous Élisabeth Ière, mais il reste fidèle à sa

foi catholique et continue à écrire des œuvres en latin. Pour fuir la répression il se réfugiera

dans un petit village de l'Essex. Il meurt dans un quasi-anonymat alors qu'il a exercé a eu le

plus d'une énorme influence et que son œuvre est considérable.

Tallis

Byrd

Morceaux choisis

TAVERNER – Motet « Dum transisset Sabbatum » (

Lorsque le Sabbat fut passé

)

Un exemple de la maîtrise de l'écriture polyphonique à laquelle étaient parvenus au XVIe

siècle les compositeurs anglais qui n'avaient rien à envier à leurs confrères continentaux.

On trouve ici une alternance entre l'écriture contrapuntique et le plain-chant selon la

tradition continentale.

TALLIS – Hymne « O Lord in thee all my trust » (Ô Seigneur en toi est toute ma confiance)

Pour répondre à une exigence des réformateurs, afin de faciliter l'intelligence du texte, les

mêmes syllabes sont prononcées le plus souvent possible aux quatre voix, Cette disposition a

pris le nom d'écriture «

homophone

».

TALLIS – Tunes for Archibichop Parker's Psalter (Mélodies pour le psautier de l’archevêque

Parker).

Un exemple a cappella de parfaite écriture homophone.

BYRD – Motet « Ye sacred Muses

Déploration sur la mort de Tallis.

BYRD – Messe

Les présents Kyrie, Sanctus et Benedictus témoignent de l'exceptionnelle qualité des œuvres

de ce compositeur précurseur de PURCELL.

La situation aux Pays-Bas

Au XVIe siècle l'expression Pays-Bas désigne un conglomération de provinces

recouvrant ensemble correspondant à peu près au territoire de l'actuel Benelux. Son

caractère principal est un flagrant manque d'unité : linguistique (français, néerlandais, les

dialectes du flamand, l'allemand...), politique (les Pays-Bas du sud sont aux mains des

Espagnols). La dimension religieuse vient s'ajouter au XVIe siècle. La partie espagnole est

évidemment restée fidèle au catholicisme, alors que les Pays-Bas du nord encore appelés les

Provinces-Unies ont opté pour le calvinisme, un calvinisme appliqué dans toute sa rigueur.

D'autre part, les Pays-Bas constituent une véritable plaque tournante. Les catholiques

anglais persécutés par les anglicans viennent chercher refuge dans la partie espagnole. Les

protestant de cette même région, harcelés, vont chercher refuge dans les Provinces-Unies.

Enfin, ces dernières attirent les compositeurs allemands qui vienne se perfectionner auprès

du grand maître de l'époque l'organiste Jan Pieterszoon SWEELINCK.

On est organiste de père en fils dans la famille SWEELINCK, comme chez les BACH

ou les COUPERIN, à la Oude Kerk (la Vieille Église) d'Amsterdam. Mais alors qu'il achève

sa quatorzième années de bons et loyaux services, la paroisse se convertit au culte réformé

d'obédience calviniste dans ce qu'il a de plus rigoureux : abolition de l'usage des instruments

et de tout cantique autre que les Psaumes chantés à l'unisson et a cappella. Réduit d'une

certaine manière au chômage, Jan Pieterszoon n'a plus qu'à se reconvertir. Il écrit alors des

arrangement de Psaumes à usage domestique, des œuvres pour clavecin, il prodigue un

remarquable enseignement qui attire jusqu'aux étrangers. Comme son orgue n'a plus d'utilité

pour le culte, il invente la formule du jeu d'orgue en concert. De ce fait, il constitue un

nouveau répertoire en perfectionnant des formes venues de l'étranger : ricercar, fantasia,

toccata, prélude, partita-variations.

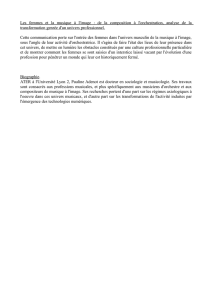

Sweelinck

La « Oude Kerk » d'Amsterdam

Morceaux choisis

SWEELINCK – Psaume 33 « Réveillez-vous chascun fidèle »

Les Néerlandais ont adopté les Psaumes de GOUDIMEL et de Pascal de l'ESTOCART dans

la traduction de Clément MAROT ordinairement chantés en France. Jan Pieterszoon

SWEELINK les reprend pour les transformer comme ici en somptueuse pièce de concert.

Après l'exposé du cantique à l'unisson , l'auteur intègre le thème dans un luxueux ensemble

polyphonique variant de 4 à 6 voix.

SWEELINCK – Fantasia in ecco pour orgue

Après un long développement d'une écriture dense d'une grande richesse polyphonique,

s'engage, joué sur deux claviers en alternance, l'exposé assez dévergondé d'un dialogue en

forme d'écho. L'écriture en écho connaîtra un grand succès jusqu'au XVIIIe siècle (Cf.

BACH – L'

Oratorio de Noël

).

L'Italie

Même s'ils n'apportaient pas leur caution aux idée de LUTHER les papes ne pouvaient

pas ignorer les problèmes soulevés par le réformateur. Réagir était pour eux d'autant plus

urgent que l' « hérésie » gagnait du terrain au moins en Allemagne et dans les pays

nordiques.

L'Espagnol établi à Rome Ignace de LOYOLA avait apporté sa pierre dans la lutte

contre les idées nouvelles par la création de la Compagnie de Jésus approuvée par Paul III.

Mais ce n'était pas suffisant. En 1545, s'ouvre le Concile de Trente chargé d'élaborer une

Contre-réforme. Il œuvrera dans des conditions difficiles : une durée de 18 ans pour un

travail en 25 sessions étendu sous 5 pontificats, des interruptions et deux déménagements

(Trente, Bologne, Trente de nouveau) à cause d'une épidémie de peste.

Les conciliaires s'emploieront à rejeter la plupart des idées de Luther et à préciser la

doctrine catholique sur les points importants : le problème de l'autorité, le sens de la messe,

la salut par les mérites, la mariologie et le culte des saints etc. Il est un point cependant sur

lequel les évêques n'étaient pas loin de rejoindre les impératifs de Calvin, à propos de la

place de la musique. Il s'en est fallu de peu que Rome n'adopte l'idée du rejet exprimé par le

réformateur en supprimant les œuvres polyphoniques et même la participation de l'orgue.

C'est le pape Marcel II et le musicien de sa chapelle privée Giovanni Pierluigi da

PALESTRINA qui ont sauvé la situation en montrant que la musique religieuse se détachant

des prétendus débordement antérieurs pouvait for bien être composée non pas « pour le vain

plaisir de l'ouïe, mais de manière que les paroles puissent être perçues de tous, de sorte que

les fidèles soient amenés au désir de l'harmonie céleste et de la béatitude des saints »,

comme le demandait la docte assemblée.

Alors qu'il remplissait à la satisfaction de tous les devoirs de sa charge de directeur de

la basilique Saint-Pierre, respectant scrupuleusement les directives de l'assemblée

conciliaire, PALESTRINA était loin de se douter que le pape Paul IV, le 4e pape du Concile

de Trente pousserait la rigueur contre-réformatrice jusqu'à révoquer tous les musiciens,

chanteurs et compositeurs s'étant mariés ou ayant écrit des œuvres profanes. Ce sera pour

PALESTRINA doublement concerné une traversée du désert de 16 ans. Réintégré à Saint-

Pierre de Rome il y achèvera sa carrière jusqu'à sa mort.

Morceaux choisis

PALESTRINA – Messe « Assumpta est »

Sélection : Kyrie, Sanctus et Benedictus

Ces fragment sont tout à fait représentatif du « novo modorum genere » (nouvelle

forme d'expression) imposé par le Concile par sa recherche de simplicité, la suppression de

tous les « effets » peu compatibles.

PALESTRINA – Motet « Hodie Christus natus est » (Aujourd'hui, Jésus est né)

Autre modèle de la pureté du style de l'auteur.

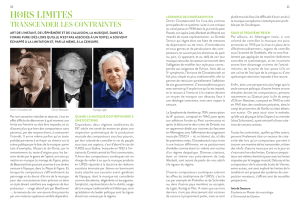

Palestrina

Victoria

Allegri

Nous aurons l'occasion de constater prochainement que même les églises romaines

sous l'influence des écoles florentine (créatrice de l'opéra) et vénitienne (culte de la

somptuosité) donneront libre cours à leur fantaisie, laissant les évêques à la ratiocinations,

pour le plus grand bien de la création musicale.

Mais on se doute que la règle sera suivie à la lettre à la chapelle pontificale et dans

l'entourage immédiat du pape où se retrouveront tous les affidés prêts à bien des sacrifices

pour un poste de choix. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à leur talent.

Thomás Luis de VICTORIA est un compositeur espagnol qui séjournera à Rome le

temps d’apprendre son métier et de se perfectionner avant de retourner dans son pays.

Morceau choisi

VICTORIA - Motet « O vos omnes »

Il s'agit d'un des 44

Motets

qu'il nous a laissés (avec 20

Messes

), composé sur un texte

emprunté au

Livre des Lamentations

de l'Ancien Testament. L’œuvre porte la marque de

l’influence palestrinienne. L'auteur y a toutefois imprimé sa personnalité et trouvé des

accents déchirants pour illustrer un texte se voulant déploration sur la ruine de Jérusalem

lors de la déportation des Hébreux à Babylone.

Grégorio ALLEGRI remarqué par Urbain VIII est devenu maître de chapelle de la

Chapelle Sixtine. Son œuvre la plus célèbre, un Miserere, s'inscrit dans la lignée des

compositions de Palestrina. L’œuvre est si belle qu'on lui pardonnera d'épouser le style

Renaissance un peu suranné, alors que triomphe déjà l'esthétique baroque.

Les dignitaires s'étaient opposés à la diffusion hors de la Chapelle Sixtine de ce

Miserere, sa propriété exclusive, menaçant d'excommunication toute personne qui

contreviendrait à cette décision. C'était sans compter sur l'extraordinaire faculté d'un gamin

surdoué de 14 ans : Wolfgang Amadeus MOZART qui sera capable, après deux auditions

seulement, d'effectuer de mémoire la notation de l’œuvre.

6

6

1

/

6

100%