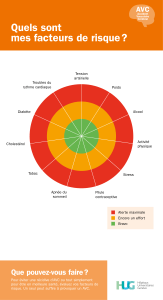

L` AVC, le Plan et l`éthique

160 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 5 - mai 2011

ÉDITORIAL

L’ AVC, le Plan et l’éthique

Stroke, the Plan and ethics

P

ierre angulaire de l’exercice médical pour les uns,

“cerise sur le gâteau” pour les autres − à condition

d’aimer les cerises −, la réflexion éthique figure,

discrètement, dans le Plan d’actions national

accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 (1). L’action

“Développer la réflexion éthique pluriprofessionnelle des

acteurs de l’AVC” est la quatorzième des 17 actions inscrites

au Plan. Elle condense en quelques lignes le chapitre du

Rapport de juin 2009 (2), consacré essentiellement aux

AVC graves. Le sujet est vaste et nous nous limiterons ici

à un constat ainsi qu’à deux domaines de réflexion.

Un constat tout d’abord. La mise en place du plan AVC

répond au principe de justice, principe auquel s’ordonnent,

selon Pierre Le Coz (3), ceux de bienfaisance, de non-malfai-

sance et d’autonomie. C’est justice en effet que de mettre

en œuvre les moyens nécessaires à l’optimisation de la

prévention et de la prise en charge de façon à réduire

la fréquence et la gravité des

séquelles liées à ce fléau que représentent les AVC. C’est

justice encore que de ne pas se résigner à ce que seuls

20 % des patients victimes d’AVC accèdent à une unité de

neurologie vasculaire (UNV) [2]. Justice toujours que de ne

pas se contenter du 1 % des patients qui bénéficient d’une

thrombolyse quand 15 % relèvent d’un tel traitement (2).

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de notre spécialité,

la neurologie, que de se trouver impuissante à mettre en

œuvre, à l’échelle voulue, les traitements dont elle a si

longtemps et si cruellement manqué ! Pourvu que ledit Plan

permette de mettre en adéquation objectifs et moyens,

ce qui n’est pas gagné d’avance. Et il incombe, justement,

à la réflexion éthique d’y veiller si l’on admet avec Alain

Cordier (4) que “l’exigence thérapeutique, la compétence

scientifique et technique, la responsabilité économique

s’ordonnent à un principe qui les récapitule et leur donne du

sens : la recherche de la vérité et de la dignité de l’Homme.

Notre conviction est que l’éthique n’est pas un regard

porté par surcroît sur une pratique de soin qui lui resterait

distincte. Elle constitue une ambition, une référence qui

englobe toutes les dimensions de la pratique médicale et

soignante. Plus l’exercice médical et soignant sera enrichi

par la science et la technique, plus il sera soumis au droit,

aux contraintes financières, voire au ‘consumérisme’, plus

le besoin de réflexion éthique s’affirmera.” De ce constat

liminaire, il ressort que se trouve ainsi accompli le

troisième pôle de la définition que Paul Ricœur

donne de l’éthique comme

“visée de la vie bonne, avec

et pour les autres dans des

institutions justes” (5).

La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 5 - mai 2011 | 161

ÉDITORIAL

Mais chacun de nous le sait bien : l’exercice quotidien du

praticien n’est pas tant de l’ordre du “prêt-à-porter” – que

nous confectionnent les textes de lois, codes de déontologie,

recommandations, chartes et autres plans… − que de l’ordre

du “sur mesure” exigé par la complexité et la singularité des

situations. Aristote l’affirmait déjà : “Le propre de la vertu

est d’intervenir là où la loi ne le peut pas.” Ainsi, et pour

reprendre Paul Ricœur, la morale déontologique – celle qui

vise le juste − est mise en tension avec une morale téléo-

logique – celle qui vise le bien de la personne. C’est dans

cette perspective aristotélicienne que Gilles Voyer (6) est

conduit à définir “l’éthique clinique (comme) la disposition

(hexis) de celui qui se tient au lit du malade, qui a le désir

(orexis) d’agir selon la vertu et qui le fait avec la raison

pratique. Être devenu praticien, c’est réunir en soi ce qui

est propre au clinicien et au prudent (phronesis), les deux

s’imbriquant l’un dans l’autre.”

Pour illustrer ce propos, arrêtons-nous quelques instants

sur deux situations pour lesquelles le savoir scientifique

et le savoir-faire technique ne suffisent pas à résoudre un

dilemme moral auquel les équipes se trouvent confrontées.

La première situation est celle du recours à la craniectomie

décompressive lors d’un infarctus sylvien malin. Si l’inter-

vention chirurgicale permet d’éviter un décès chaque fois

que deux patients sont opérés, l’interrogation éthique reste

à peu près entière : vivre ou survivre ? Y a-t-il des vies pires

que la mort, qui ne vaudraient plus d’être vécues ? Est-il

possible d’attribuer une qualité à la vie, une valeur à la

vie ? En d’autres termes, quelle est la “vie bonne” pour ces

patients ? À qui revient-il de répondre à cette question ?

D’autant que la plupart du temps, le patient n’est plus en

état de s’exprimer sur ce sujet et que, quand il s’exprime,

comme par exemple dans le cas des locked-in syndrome, son

point de vue est souvent en décalage certain avec celui de

l’observateur extérieur (7).

La deuxième situation est abordée par les recommandations

récemment publiées au sujet des indications et des modalités

de la réanimation chez les patients victimes d’un AVC (8, 9).

Une proposition ne peut pas passer inaperçue que l’on peut

résumer ainsi : dans le contexte de pénurie d’organes, est-il

possible de poser l’indication d’une réanimation dans l’intérêt

d’autrui – autrui étant celui qui est en attente d’une greffe −

en lieu et place de soins de confort de fin de vie ? Là où

l’exercice de l’autonomie de la personne n’est plus possible

− et où celle-ci ne s’est pour ainsi dire jamais exprimée de

manière anticipée −, va se trouver convoquée une autre voie,

celle de l’éthique de la responsabilité.

“Le problème n’est pas tant que les médecins et soignants

n’abordent pas les questions éthiques, mais plus le fait qu’ils

n’ont pas de lieu, ni le temps pour formaliser leur réflexion

éthique. Il manque les outils de formation, de sensibilisation,

de documentation facilement accessibles, bref, l’espace de

la réflexion” (4).

Pour ne pas rester sur ce constat d’Alain Cordier, profitons

du Plan de lutte contre les AVC pour ouvrir cet espace de

la réflexion éthique dans le champ des AVC, démarche dans

laquelle s’est engagée la Société française neurovasculaire.

X. Ducrocq

Urgences neurovasculaires,

service de neurologie, CHU de Nancy ;

Comité de réflexion éthique nancéien hospitalo-universitaire

et Espace lorrain d’éthique de la santé.

Références bibliographiques

1. Plan d’actions national AVC 2010-2014. http://www.sante.gouv.fr/IMG/

pdf/plan_actions_AVC_-_17avr2010.pdf

2. La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en

France. Rapport final. Juin 2009. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/AVC_-_

rapport_final_-_vf.pdf

3. Pierre Le Coz. Petit traité de la décision médicale. Seuil 2007.

4. Éthique et professions de santé. Rapport au Ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées. Juin 2003. Alain Cordier. http://lesrapports.

ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000226/0000.pdf

5. Paul Ricœur. Soi-même comme un autre. Paris, Le Seuil 1990, p. 202.

6. Gilles Voyer. Qu’est-ce que l’éthique clinique ? Québec, Fides 1996 ; p. 136.

7. Bruno MA, Pellas F, Schnackers C et al. Le locked-in syndrome : la conscience

emmurée. Rev Neurol 2008;164:322-35.

8. Bollaert PE, Vinatier I, Orlikowski D et al. Prise en charge de l’accident vascu-

laire cérébral chez l’adulte et l’enfant par le réanimateur (nouveau-né exclu et

hémorragie méningée exclue). Réanimation 2010;19:471-8.

9. Martin-Lefevre L et al. Place du don d’organes chez les patients en coma

grave à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Revue Neurologique 2011;

doi :10.1016/j.neurol.2011.01.004.

1

/

2

100%