II.Conventions autres que celles de portée universelle

Cours de droit international économique

L’immobilisation de certains facteurs de production

Sous-titre 1 : l’établissement de l’investissement

Il s’agit de savoir comment le DIE appréhende les deux principaux facteurs de production : le travail et le

capital. Pour ce, on s’intéresse aux mouvements des personnes et des capitaux au niveau international.

Existe-t-il des règles de DIE qui régissent le mouvement international des travailleurs et des capitaux ?

Chapitre 1 : Les mouvements internationaux de travailleurs

Le droit international pose-t-il des principes régissant les mouvements des personnes, des travailleurs ? Non

car la souveraineté reste le principe maître dans les rapports internationaux. Tout Etat est et demeure libre

d’accueillir ou non sur son territoire des travailleurs étrangers hors l’existence d’une convention internationale

d’effet contraire.

Par conséquent, le pouvoir souverain de l’Etat lui confère le droit de réglementer l’entrée et le séjour sur son

territoire des étrangers et, par suite, des travailleurs. Ce droit souverain s’exerce pleinement et entièrement

sauf convention contraire.

Cependant, le droit international général, et plus particulièrement le DIE, pose quelques principes qui vont

régir la condition juridique des étrangers une fois ceux-ci admis dans un territoire. Ces principes figurent au

sein de standards internationaux sur la condition des étrangers.

Un standard est un principe rencontré dans un domaine du droit insuffisamment consolidé qui va permettre

au juge d’apprécier si le comportement des titulaires de droits est bien conforme à ce qu’il devrait être. C’est

un instrument de mesure permettant au juge de dire si ledit comportement est conforme ou non au droit.

Ainsi, à défaut d’une règle de droit pré-établie dans un système donné pour un comportement donné, le

standard permet d’apporter les bases à l’établissement d’un système voire à la consolidation d’un système

existant.

En DIE, le standard retrouve sa place car c’est un système mal consolidé. Toutefois, un standard existe sur la

condition des étrangers : le standard du traitement juste et équitable (TJE). Or, au moyen de la notion même de

standard, nous sommes face à une contradiction ; en effet, si le standard doit être conforme au droit, c’est qu’il

existe un droit, donc pourquoi ne pas l’appliquer ?

Ainsi, l’appellation « standard » peut ne pas paraître exacte (mais ceci est dû à la traduction anglaise « fair &

equitable » qui devrait être « loyal et équitable »). Par exemple, dans la Sentence Arbitrale affaire Metalclad

(Etats-Unis-Mexique) les arbitres ont précisé que « le défaut de transparence dans les réglementations

applicables à l’investissement étranger constitue un délit au traitement juste et équitable ». On peut donc

considérer que le standard traduit une étape transitoire du droit, c’est le droit en formation. Mais dans la

condition des étrangers, le standard continue de s’appliquer en attente d’une éventuelle loi ou convention.

Le TN doit-il être juste et équitable pour les étrangers ? Pas forcément ; en effet, le TN peut être en dessous

de l’exigence internationale, mais le droit international a pour essence de corriger le droit national afin qu’il

réponde aux exigences du droit international. Ainsi, à défaut, l’étranger doit être traité de façon différente pour

répondre à l’exigence du TJE.

Le traitement préférentiel de l’étranger n’est pas contraire au droit international, il peut même l’exiger dans

le dessein de faire respecter le principe du TN. Par conséquent, le principe du TNPF ne peut être un PGDI

mais seulement un principe conventionnel.

Symétriquement, un traitement différentiel est-il contraire au droit international ? Non car il peut satisfaire le

standard du TJE, sauf dans un cas : quand il est discriminatoire.

Ainsi, au moyen de le principe de souveraineté, l’Etat peut librement choisir d’accueillir ou non sur son

territoire des travailleurs étrangers, en l’absence d’engagement conventionnel. Toutefois, l’Etat d’accueil est

tenu d’observer certaines règles de comportement envers le travailleur étranger en séjour sur son territoire et

lesdites règles doivent satisfaire au standard du TJE. Face à une convention internationale, la donne est autre…

I.Les conventions de portée universelle

Il y en a peu car la libre circulation des travailleurs est moins souhaitée que pour les échanges commerciaux

et financiers ; en effet, les impacts et les effets sur le marché intérieur d’un Etat sont autres selon les situations,

les marchés.

Par exemple, les réticences de l’UE à l’entrée de la Turquie, outre les motifs d’ordre économiques et

politiques (la Turquie ne constitue pas un Etat de droit etc.), sont aussi dues au fait que la Turquie constitue

une manne de main d’œuvre bon marché et laisse entrevoir le risque d’une forte immigration, en Allemagne

notamment.

Aussi, bien que les conventions OIT prévoient l’octroi de certains droits, elles n’organisent pas pour autant

la libre circulation des travailleurs.

Actuellement, une discussion est en cours au sein de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Actuellement, les

Etats se trouvent fondus dans un système où se profile le risque d’une uniformité culturelle, dont le risque

provient de l’AGCS (Accords de Marrakech, 1995), du moins pour partie, car ce dernier n’a pas fini de

souligner ses effets.

Au sein de l’OMC, il existe un principe dit de « l’exception culturelle », qui ne figure pas textuellement au

sein des Accords de Marrakech, par lequel certains Etats dont la France ont fait comprendre qu’ils ne

comptaient pas faire d’offre de libéralisation en matière d’industrie culturelle, notamment dans le cadre de

l’AGCS. Mais force est de constater qu’au bout de 10 ans la situation est tout autre…

Une uniformité culturelle, souhaitée par les Etats-Unis, entraînerait la disparition de toutes les autres cultures

(des négociations de l’AGCS seraient souhaitables pour éviter cela, mais ce n’est pas à l’ordre du jour).

Chaque Etat lutte avec les armes dont il dispose pour se protéger du rouleau compresseur culturel américain et

fait jouer cette exception pour permettre l’imperméabilité de son industrie culturelle.

L’AGCS couvre tous les services, à l’exception des services gouvernementaux (voir cours semestre 1), et

prévoit que doit être assurée leur libre mode de prestation sous couvert de 4 critères :

déplacement

consommateur

fournisseur

présence permanente du fournisseur auprès du consommateur

La dernière condition correspond à la présence commerciale du prestataire ou de son représentant, ce qui

entraîne la liberté de déplacement des personnes et de l’investissement, et constitue un risque minimum

d’uniformisation culturelle.

L’annexe à l’AGCS prévoit qu’il « ne s’applique pas en principe aux personnes physiques qui cherchent à

accéder en général au marché du travail d’un Etat (l’AGCS assure la libre circulation des personnes quand

elle est nécessaire à la libre circulation du service) ni aux mesures concernant la citoyenneté et la

résidence » (une activité de service doit s’exercer pour la mise en œuvre de l’AGCS) ;

Dès lors que des personnes physiques fournissent des services ou sont salariées d’un prestataire de service,

l’AGCS s’applique (encore faut-il que les services proposés soient libéralisés par l’Etat où ils sont proposés) ;

autrement dit, l’AGCS vise plus particulièrement les prestataires de services que les activités salariées, les

employés de ces mêmes prestataires.

C’est la libre circulation des prestataires de service et non de tous les travailleurs.

II.Conventions autres que celles de portée universelle

Elles peuvent être de caractère interrégional, comme celles de l’OCDE, ou intrarégional comme le TCE. Ces

conventions restent peu prolifiques car même si elles organisent la libre circulation des travailleurs, il n’en

demeure pas moins qu’elles le font en fonction du but et de l’objet du traité.

Ainsi, le TCE institue une UEM, qui repose sur l’idée de libre circulation telle que reflétée dans l’AUE,

c’est-à-dire l’instauration d’un marché intérieur (commun) sans frontières, où circulent librement les

marchandises, les personnes (travailleurs salariés) et les capitaux, qui constituent les libertés fondamentales du

traité. La caractéristique essentielle du TCE est donc la liberté d’établissement et de prestation de services.

La libre circulation des travailleurs a été établie par des règlements alors que la liberté d’établissement et de

prestation de services le fut par des directives. C’est une intégration poussée car la plupart des intégrations

régionales se limitent, comme l’Association de Libre-Échange Nord Américain (ALENA), à la libre

circulation des marchandises et services. C’est un.

L’ALENA ne s’intéresse qu’indirectement à la libre circulation de certaines catégories de personnes et dans

le cadre de l’investissement essentiellement (« doit être autorisée la libre circulation des personnes à

condition qu’elle permette la bonne marche du service, de l’opération d’investissement »).

En effet, l’investissement doit être profitable à l’Etat de territorialité ; en effet, ce dernier demande à ce que

l’investissement étranger sur son territoire crée des emplois et, par la suite, à ce que la libre circulation des

personnes ne soit pas érigée en obligation conventionnelle (auquel cas les investisseurs pourraient recruter du

personnel originaire du pays d’où provient l’investissement, et non des locaux).

Ainsi, un compromis a été formé dans l’ALENA : il y a libre circulation pour les « business personn »

(hommes d’affaires qui apportent le capital) et les « professionnals » (les professionnels, c’est-à-dire les

personnes titulaires d’une formation acquise dans le pays d’origine de l’investissement) du fait que ceux-ci

pourraient difficilement être remplacés par des personnels recrutés sur place. C’est le droit à la libre

circulation.

Dès lors qu’on parle de libre circulation des services, on en revient à la liberté d’établissement et

d’investissement, les trois étant indissociables. L’ALENA se limite essentiellement à la libre circulation des

capitaux, donc constitue quasi-exclusivement un accord commercial.

On trouvait certaines dispositions similaires dans le traité sur la charte de l’énergie. C’est un traité

d’intégration sectorielle, qui régirait tous les aspects de la recherche, de l’exploration, de l’exploitation, du

transport et de la commercialisation des sources d’énergie. S’y greffe le traité complémentaire au traité sur la

charte de l’énergie.

Dans ce traité, l’occident devait apporter les capitaux et les orientaux les champs pétrolifères. Il devait y

avoir une intégration en la matière, les occidentaux étant libre d’investir dans ces gisements. Les Etats-Unis se

sont vite retirés du traité car la Russie avait exigé qu’il s’étende à toutes les sources d’énergie, ce qui lui aurait

permis d’investir dans le nucléaire américain (ce qui n’était pas admis par les Etats-Unis).

Ce traité Charte Energie permettait à l’occident d’investir dans la Caspienne et prévoyait, par la suite, un

certain degré de libération de mouvement de personnel, pour la réalisation de l’investissement (« key

personnel », celui qui sait faire fonctionner l’investissement).

Tant dans l’ALENA que dans le traité Charte Energie, le principe de libre circulation pour le bon

fonctionnement de l’investissement est limité matériellement, c’est-à-dire ne peut aller au-delà du champ

prévu par la convention).

Les conventions régionales restent donc modestes, à l’exception des véritables intégrations économiques

(qui se caractérisent par la libre circulation de tous les facteurs de production, y compris les travailleurs), ce

qui permet de différencier l’ALENA et assimilés du TCE.

III.Les accords bilatéraux (Bilateral Investment Treaties)

Il en existe de multiples, dont le recensement est difficile (2000 selon le CIRDI), que l’on peut ranger en 2

catégories :

-les Traités Bilatéraux sur la condition des étrangers (TBCE)

-les conventions bilatérales sur la promotion et la protection des investissements (CBPPI).

A)TBCE

Il y en a deux sous-catégories :

-Les TB sur la police des étrangers (police de l’entrée et séjour des étrangers).

-Les conventions d’établissement (traités sur les droits des étrangers)

Les premiers sont anciens et n’ont plus tellement cours au sein de l’Europe. Les traités d’immigration en

sont la forme la plus élaborée, par lesquels deux Etats s’accordent sur la limitation des flux migratoires,

émigration et immigration (exemple : Accord France-Algérie de 1968).

Les seconds, à ne surtout pas confondre avec les premiers, sont des conventions internationales entre Etats

souverains qui ne touchent pas à l’entrée ni au séjour des étrangers mais définissent les droits de ces derniers,

en séjour régulier sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. C’est le noyau dur du droit de la

condition des étrangers. C’est essentiellement un droit conventionnel.

Ainsi, par exemple, l’art.11, CC pour la France, précise les conditions d’établissement des étrangers en

France, qui sont organisées selon 2 grands systèmes : la réciprocité (« L’étranger jouira des droits civils en

France dans la mesure où les français en jouissent dans l’Etat où l’étranger est ressortissant ») et le TN

(l’étranger bénéficie du TN réciproque et non du traitement dont celui-ci est organisé dans son pays d’origine.

Cette seconde conception est abandonnée car est difficile à mettre en œuvre du fait qu’il faut déterminer

chacun des éléments de la législation civile si elle a son pendant dans celle de l’autre Etat).

L’étranger bénéficie des droits civils reconnus aux nationaux, en général.

B)CBPPI

C’est le symétrique des accords commerciaux qui induisent l’établissement et l’investissement. Ces accords

ne permettent pas aux nationaux de circuler librement car dans la plupart des instruments conventionnels,

chaque partie contractante est libre d’admettre ou non sur son territoire les investissements de l’autre partie

contractante.

Aussi, dans la plupart des CB, on trouve une disposition spéciale selon laquelle quand un investissement est

autorisé, l’Etat où il est constitué facilitera l’obtention des titres d’entrée, de séjour et de travail. Mais la

facilitation n’est toutefois pas une obligation de délivrance (l’Etat conserve la maîtrise du flux migratoire).

Par conséquent, la libre circulation des travailleurs est la parente pauvre du DI car elle soulève des

problèmes (risque de déséquilibre économique, dégradation du marché du W, risque politique…). L’Etat

souverain n’est pas disposé à traiter de ces problèmes en profondeur, donc la maîtrise des flux migratoires

reste sa principale arme.

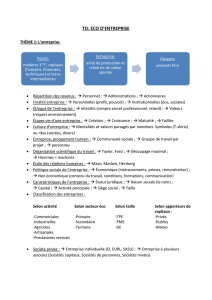

Chapitre 2 : Les mouvements internationaux de capitaux

La notion de mouvement de capitaux est une notion que le DIE ne définit pas. Il y a une pluralité de

définitions due à la pluralité de législations.

Les mouvements de capitaux couvrent 2 sortes de mouvement :

-les mouvements à court terme (ou placement)

-les mouvements à long terme (ou investissement)

Les deux s’opposent à un troisième type de mouvement : le payement courant.

Il existe deux sortes de payements internationaux : le payement courant et le payement autre que courant, qui

recouvre le placement et l’investissement.

Un payement courant est un payement lié à des opérations courantes, qui sont les opérations du commerce

international (opérations d’importation, d’exportation et de prestation de services à caractère international).

Par exemple, un importateur règle une facture d’importation à un fournisseur étranger.

En revanche, l’achat de valeurs mobilières (VM) à l’étranger constitue un payement non courant ; en effet,

elles constituent un avoir à l’étranger, à la différence des opérations d’achat et de vente de marchandises.

Ainsi, la principale distinction entre les opérations courantes et non courantes est que le payement relatif à

l’opération courante n’aboutit jamais à la constitution d’un avoir à l’étranger. Mais la distinction est parfois

difficile à établir.

Il existe donc trois types de payement internationaux : les payements courants (liés à des opérations

courantes) ; les payements autres que courants (liés à des opérations aboutissant à la constitution d’un avoir à

l’étranger) ; les payements courants liés à des opérations de capital.

On a coutume d’opposer la réglementation de changes (opérations courantes) à celles des mouvements de

capitaux (sur le placement des investissements). C’est une vision fausse car la réglementation des changes

s’applique à tout payement International relatif à des opérations courantes ou autres que courantes. Mais il est

vrai que la réglementation des mouvements de capitaux ne vise que les seules opérations autres que courantes.

I.La réglementation des changes

C’est l’ensemble des règles de droit interne régissant les payements, règlements et transferts à caractère

international. La réglementation est nécessaire car tout Etat, pour assurer sa viabilité économique, doit assurer

l’équilibre de sa balance des payements (BP). Le déséquilibre aboutit à une spirale déflationniste (BP

déficitaire) ou inflationniste (BP excédentaire) pour les pays concernés par les échanges.

Le moyen pour éliminer les déficits est la mise en place d’une réglementation des changes. Elle a pour objet

de soumettre au contrôle des autorités publiques tous les payements à destination de l’étranger. Ainsi, par ce

contrôle, on pourra freiner les sorties et rétablir l’équilibre de la balance des payements.

Toute réglementation des changes repose sur des principes fondamentaux :

-l’intermédiation (tous les payements entre le territoire national et l’étranger, ou à l’intérieur du territoire

national entre un résident et un non résident, doit être effectué par un intermédiaire agréé (une banque ou un

agent agréé du ministère de l’écofi). Si la BP est déficitaire, il faut aussi contrôler les rentrées car ce qui rentre

peut avoir été irrégulièrement sorti.

-l’interdiction de constituer des avoirs à l’étranger (en période de défiance contre la monnaie, la cause du

déficit de la BP est la perte de confiance des résidents dans la monnaie nationale. Donc, intéressement à

l’étranger et sortie d’avoirs pour les placer à l’étranger et constituer des avoirs à l’étranger. Mais les interdire

est une chose, comme interdire tout payement à l’étranger est autre. Si on fait ça, il n’y a plus d’activité

économique)

-l’autorisation des payements courants à l’étranger (cf. le principe de rapatriement, par lequel le titulaire

d’avoirs à l’étranger doit pouvoir les rapatrier en cas de cession).

Il ne faut pas confondre réglementation des changes avec celle du marché des changes (lieu où se

confrontent l’O et la D des monnaies). La première vise seulement l’opération de transfert de payement

international et la seconde les devises.

En principe, le marché est unique et libre d’accès. Toutefois, si la BP est en déficit, la réglementation du

marché des changes peut être un moyen de rétablir l’équilibre. Par exemple, en utilisant la technique du

marché de la devise-titre (en 1982, la principale cause de sortie des devises de France résultait de l’acquisition

de VM à l’étranger. En conséquence, on avait le choix entre réglementer les changes en interdisant le

payement des VM & ne pas interdire l’achat mais en finançant en $ les valeurs US que l’on veut acheter, en se

fournissant auprès d’un contrepartiste, qui est une personne qui achète des $ et les vend). Les $ doivent être

utilisés pour l’acquisition de VM aux Etats-Unis).

En conséquence, beaucoup de personnes ont voulu acheter des VM à New-York, mais peu ont voulu vendre

car le franc baissait et le $ en augmentait. Donc, il y eut un déséquilibre car les résidents qui demandaient des

$ furent nombreux et les contrepartistes peu.

Ainsi, le prix des VM en $-titre monta car les acquisitions et cessions se trouvaient cloisonnées dans un

marché étroit : la devise-titre où les VM cotées en devises-titre l’étaient plus que les valeurs commerciales.

A terme, lors du rétablissement des équilibres économiques, les résidents ont voulu acheter des VM en

France. Donc la demande de $-titre a baissé et l’offre augmentée. Donc, O = D et la valeur du $-titre a diminué

pour se rapprocher du $-commercial.

A cet égard, le droit communautaire diffère du droit de la finance internationale.

II.Les textes régissant en DIE les mouvements de capitaux

Les textes à portée universelle sont quasi-inexistants, si ce n’est les statuts du FMI (issus des Accords de

Bretton Woods de 1944 portant création du FMI). L’AMGI a pour but de garantir les investissements entre le

nord et le sud en vue de certains risques politiques et non pas de libérer les mouvements de capitaux.

D’après l’art.6-3, Statuts FMI (« Transferts de capitaux »), une distinction est opérée entre l’utilisation des

ressources du FMI pour faire face à un déficit de payements courants et celle pour faire face à des sorties de

capitaux.

L’art.6-1 Statuts FMI (« utilisation des ressources du fonds pour les transferts de capitaux ») pose la règle

selon laquelle « aucun Etat membre ne peut utiliser les ressources du fonds pour faire face à des sorties

importantes ou prolongées de capitaux ». Interprété a contrario, les ressources sont réservées au déficit BP lié

à des mouvements courants (qui est le déficit de la balance commerciale en réalité).

L’art.6-3 Statuts FMI tire la conséquence de l’art.6-1 : « Les membres pourront exercer tout contrôle

nécessaire pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux mais ne pourront exercer ces

contrôles d’une manière ayant pour effet de restreindre les payements pour les transactions courantes ».

En conséquence, le FMI n’a pas de compétence en matière de réglementation internationale des mouvements

de capitaux. Actuellement, une discussion sur un projet de réglementation internationale des mouvements de

capitaux est en cours : la Taxe Tobin.

Elle a pour but de décourager les mouvements spéculatifs de capitaux (mouvements de capitaux à court

terme) car ces mouvements peuvent avoir des effets ravageurs sur les équilibres fondamentaux des diverses

économies nationales.

Par exemple, en cas de vente massive de $, la valeur de cette monnaie se trouvera en baisse. En

conséquence, cela se traduira par des effets sur les paramètres de l’économie américaine : exportations en

hausse MAIS investissement difficile dans le pays (l’achat provenant d’un pays ayant une monnaie étrangère

devra payer plus de sa monnaie pour acheter des $, ce qui n’est pas bon pour l’investissement). A l’inverse,

aujourd’hui, la £ est surévaluée ce qui se traduit par un investissement fort à l’étranger mais des exportations

très faibles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%