Les relations du médecin généraliste avec l`entourage de ses patients

PAGES SPÉCIALES DE FMC DU « QUOTIDIEN DU MÉDECIN », RÉALISÉES AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

MISE AU POINT Les relations du médecin généraliste avec l’entourage de ses patients

PROXIMOLOGIE

N° 231 A

N° 7646 - PAGES SPÉCIALES - LUNDI 6 DECEMBRE 2004

FMC

MISE AU POINT

Avec la collaboration de l’

Les relations du médecin généraliste

avec l’entourage de ses patients

Du latin proximus, « très près », et de -logie, la proximologie est une aire de recherche centrée

sur les relations entre le malade et ses proches. Approche pluridisciplinaire au carrefour

de la médecine, de la sociologie et de la psychologie, de l’éthologie et de beaucoup d’autres

disciplines, la proximologie fait de l’entourage un objet central d’étude.

Dr BRUNO FANTINO (1) ET FRANÇOISE PIOT-FANTINO (2)

(1) Expert en santé publique, directeur de l’ADIM

(Association pour le Développement de l’Information Médicalisée)

(2) Responsable des études de pratiques professionnelles de l’ADIM

MISE AU POINT

Les relations du médecin généraliste avec l’entourage de ses patients

PATIENT

2

FMC

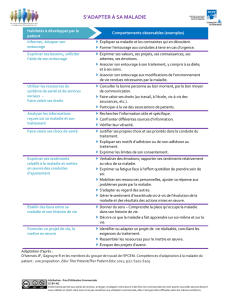

Un rôle essentiel des proches

concerne l’aide :

•au choix du maintien à domicile

ou de l’institutionnalisation ;

•au diagnostic par l’observation ;

•au respect et à l’observance des

traitements ;

•à l’observation et à l’alerte en cas de besoin ;

•à l’évaluation de l’efficacité des traitements ;

•au soutien psychologique du patient ;

•au respect des règles hygiéno-diététiques ;

•à décider de la stratégie thérapeutique.

•Diagnostic

•Surveillance clinique

•Prescription

•Coordination des intervenants

•Choix de la stratégie thérapeutique

•Choix du maintien à domicile

MALADIE

ENTOURAGE

MÉDECIN Le médecin identifie les aides

nécessaires de l’entourage pour

améliorer la prise en charge :

•au choix du maintien à domicile

ou de l’institutionnalisation ;

•au diagnostic par l’observation ;

•au respect et à l’observance des traitements ;

•à l’observation et à l’alerte en cas de besoin ;

•à l’évaluation de l’efficacité des traitements ;

•au soutien psychologique du patient ;

•au respect des règles hygiéno-diététiques ;

•à décider de la stratégie thérapeutique.

Un impact de la maladie sur la

qualité de vie de l’entourage :

•inquiétude ;

•stress, fatigue, troubles du sommeil ;

•culpabilité, sentiment d’échec ;

•épuisement…

MISE AU POINT

Les relations du médecin généraliste avec l’entourage de ses patients

3

FMC

LE VIEILLISSEMENT

DES POPULATIONS

DANS LES PAYS

INDUSTRIALISÉS,

S’ACCOMPAGNE

LOGIQUEMENT

DU DÉVELOPPEMENT

DES PATHOLOGIES LIÉES

À L’ÂGE

L’invisibilité de l’entourage d’un patient

atteint de pathologie lourde a été so-

cialement construite au fil du temps

par l’action de facteurs sociaux, éco-

nomiques, professionnels et familiaux.

Le devoir ancestral des enfants envers

leurs parents devenus âgés – assis-

tance, mais aussi subsistance dans les

sociétés les moins développées – s’est

trouvé peu à peu remplacé par des dis-

positifs de prise en charge collectifs.

Un délitement du lien familial s’est

produit insidieusement, révélé, bien

entendu, dans les situations de crises,

parmi lesquelles la maladie.

Enfin, la professionnalisation, la mé-

dicalisation, la technicisation et l’ins-

titutionnalisation ont entraîné la mise

à l’écart des proches dans le proces-

sus du soin. La famille, les enfants se

sont trouvés relayés à un rôle ac-

cessoire dans une démarche de dis-

qualification marquée par les jeux de

pouvoir.

Pourquoi les proches ont-ils été aussi

longtemps ignorés ?

L’allongement de la durée de la vie

dans les sociétés dites développées est

la caractéristique majeure qui déter-

mine à elle seule le paysage épidémio-

logique des populations contempo-

raines. Ainsi, en France, avec une

espérance de vie de 83 ans pour les

femmes et de 74 ans pour les hommes,

le vieillissement des individus s’ac-

compagne tout naturellement des pa-

thologies liées à l’âge. Qu’il s’agisse des

maladies neuro-dégénératives, céré-

bro-vasculaires, musculo-squelettiques

ou métaboliques, toutes ont en com-

mun de connaître une incidence et une

prévalence qui croissent avec l’âge. Les

associations entre elles de ces diffé-

rentes affections peuvent, en outre,

conduire à un tableau de polypatholo-

gie à fort potentiel invalidant dans un

nombre important de cas.

En 2050, la France comptera

7millions de sujets de plus de

80 ans. Parmi les 12 millions de per-

sonnes âgées de plus de 60 ans,

1100 000 environ présentent un degré

de dépendance compris entre 1 et 5

sur l’échelle Aggir, dont 870 000 vivant

à leur domicile et 316 000 en institu-

tion. Les tendances démographiques

sont lourdes et laissent présager une

explosion des pathologies du vieillisse-

ment. En effet, si, en 2002, les plus de

60 ans représentent 21 % de la popula-

tion française, soit 12 millions d’indivi-

dus, ils seront 35 %, soit 22 millions, à

l’horizon 2050. Les plus de 80 ans se-

ront alors au nombre de 7 millions,

contre 2,4 millions à l’heure actuelle.

En dehors de cette donnée épidémio-

logique liée au grand âge, une autre ca-

ractéristique des pays riches est le

poids des maladies tumorales. Il y a en-

core vingt ans, seulement 160 000 nou-

veaux cas de cancers survenaient

chaque année en France, avec une es-

pérance de vie ne dépassant pas trois

ou quatre ans. Aujourd’hui, ce sont

270 000 diagnostics de la maladie qui

sont portés annuellement, avec une es-

pérance de vie qui a globalement dou-

blé : plus de deux millions de per-

sonnes ont été confrontées à la

maladie et environ 800 000 vivent avec

leur cancer. On a ainsi assisté à une

augmentation de 60 % – en l’espace de

vingt ans – du nombre de personnes

touchées par cette affection.

Quatre localisations représentent à

elles seules l’immense majorité des

cancers : le sein, le côlon, le poumon

et la prostate. La mise en œuvre des

dépistages de masse a considérable-

Que nous apprend le contexte

épidémiologique actuel et à venir ?

Retrouvez

les dossiers

de FMC

sur Internet

http://www.

quotimed.com

4

FMC MISE AU POINT

Les relations du médecin généraliste avec l’entourage de ses patients

ment modifié la donne, permettant

des diagnostics précoces et, donc,

des taux de survie à 5 ans en

constante progression. Il s’ensuit une

transformation radicale dans l’évolu-

tion de la maladie tumorale, qui de-

vient une maladie chronique, au

même titre que le diabète, l’hyperten-

sion artérielle ou la sclérose en

plaques.

Le progrès médical dans son en-

semble a donc contribué à l’augmen-

tation de la durée de vie, mais aussi

de la morbidité qui l’accompagne. La

prévalence des maladies chroniques

s’accroît, avec pour conséquences

des soins techniques de suppléance

et une prise en charge au long cours.

A ce contexte épidémiologique et mé-

dical s’ajoute un contexte socio-éco-

nomique qui crève les yeux : une lo-

gique de désengagement de l’Etat

providence, avec une maîtrise voulue

(pas toujours obtenue) des dépenses

de soins toutes les fois que cela est

jugé possible. Parmi les solutions ré-

pondant à une telle évolution, l’hospi-

talisation à domicile (HAD) s’inscrit

particulièrement bien dans cette dé-

marche.

L’HAD, un système de prise en

charge spécifique. Ainsi, l’HAD fait

partie des structures de soins alterna-

tives, dont le but est d’éviter une hos-

pitalisation à temps complet ou de di-

minuer sa durée. Elle concerne des

malades atteints de pathologies

graves, aiguës ou chroniques, évolu-

tives et/ou instables qui, en l’absence

d’un tel service, seraient hospitalisés

en établissement de santé. Les

prestations alors dispensées se

distinguent de celles délivrées lors

de consultations ou de visites à

domicile. Les structures d’HAD per-

mettent d’assurer au domicile du ma-

lade, pour une période limitée mais

révisable en fonction de l’évolution

de l’état de santé, des soins médicaux

et paramédicaux continus et néces-

sairement coordonnés. Elles s’adres-

sent à tous les malades, quels que

soient leur âge et leur affection, les

adultes comme les enfants, et per-

mettent la prise en charge de toutes

les pathologies, à l’exception de la

psychiatrie.

Quel contexte socio-économique

et pour quelles prises en charge ?

Les structures d’HAD qui offrent au-

jourd’hui une prise en charge généra-

liste ont également développé des

pôles de spécialisation unique ou

multiple. Ces choix reposent soit sur

la présence d’une demande impor-

tante, soit sur la nécessité de recours

à des techniques communes pour des

pathologies différentes. Si certaines

structures ont axé leur spécialisation

sur les pathologies vasculaires, la pé-

diatrie (prématurés, enfants atteints

de mucoviscidose, etc.), la cancérolo-

gie ou autre, la vocation de l’HAD

n’est pas de se spécialiser. Elle reste

«généraliste » de manière à mieux as-

surer la continuité des soins au fur et

à mesure de l’évolution de l’état du

patient : en particulier, les soins pal-

liatifs ne doivent pas être autonomi-

sés, mais prodigués lorsqu’ils devien-

nent nécessaires.

La vocation de l’HAD est de de-

meurer « généraliste ». L’admis-

sion se prononce en fonction du ni-

veau de soins requis par l’état du

patient quelle qu’en soit l’étiologie,

niveau qui se situe toujours au-dessus

des services de soins infirmiers

à domicile (SSIAD) et en dessous

de l’hôpital traditionnel. Les tech-

Quels progrès et quels avantages

pour le malade ?

Les soins pratiqués

en HAD

Les soins délivrés dans le cadre de

l’HAD se différencient de ceux habituel-

lement dispensés au domicile par la

complexité et la fréquence des actes.

Les soins ainsi assurés concernent tous

les types de pathologie (à l’exclusion,

encore une fois, de ceux relevant de la

psychiatrie). Les tumeurs constituent

plus du tiers des motifs de prise en

charge (35 %), suivies des maladies de

l’appareil respiratoire (15 %) et de celles

du système nerveux (12 %). Sont égale-

ment à l’origine des admissions les ma-

ladies infectieuses et parasitaires (9 %),

les traumatismes, les grossesses pa-

thologiques, la surveillance post-par-

tum, les maladies de l’appareil respira-

toire, les affections endocriniennes, les

maladies de la nutrition et du métabo-

lisme (enquête Credes).

MISE AU POINT

Les relations du médecin généraliste avec l’entourage de ses patients

5

FMC

niques modernes permettent toute-

fois d’admettre des malades de plus

en plus lourds (quadriplégiques, avec

troubles de la conscience, jéjunosto-

misés, trachéotomisés, nécessitant

une assistance respiratoire, etc.). Le

séjour est alors certainement plus

adapté aux exigences du patient

qui se retrouve dans son contexte

familial. Infections nosocomiales

moindres, plus grand confort psycho-

logique du patient font que 90 % des

bénéficiaires se déclarent satisfaits

de leur prise en charge et sont prêts

à recommencer cette expérience (en-

quête Credes).

Si l’HAD est désormais possible grâce

à une organisation et à une technicité

médicale en constant progrès, elle né-

cessite impérativement une présence

familiale et sociale, l’aménagement de

l’habitat, l’installation de technologies

particulières et de services logis-

tiques.

La présence de l’entourage apparaît

donc à la fois comme la raison d’être

et la condition principale du maintien

à domicile.

C’est la famille, les proches que l’on

va retrouver en première ligne lors-

qu’il faudra planifier les interventions

de l’aide soignante, du kinésithéra-

peute, de l’infirmière, ou quand il fau-

dra être là pour aider à prendre les re-

pas.

Si le médecin coordonnateur, ce « fa-

cilitateur de soins » joue un rôle pri-

mordial pour conjuguer les interven-

tions des différentes catégories de

soignants, il sait trouver les appuis

nécessaires auprès de l’entourage

pour que la « machine HAD » ne se

«grippe » pas.

Mais l’entourage du patient n’est

pas mis à contribution seulement

dans l’HAD. Différentes études de

proximologies ont permis récemment

d’identifier l’impact de certaines ma-

sladies chroniques sur la vie de cet en-

tourage si souvent sollicité. Quelques

exemples illustreront mieux le pro-

pos.

Ainsi la dialyse rénale retentit-

elle grandement sur les conjoints.

L’immense majorité de ceux-ci

avouent subir les conséquences di-

rectes de la maladie et de sa prise en

charge thérapeutique sur leur vie quo-

tidienne. En particulier, ils doivent or-

ganiser leur journée en fonction des

séances de dialyse et, surtout, réduire

les loisirs et sorties bien plus fré-

quemment que si le malade avait bé-

néficié d’une greffe. Les départs en va-

cances sont, par ailleurs, notablement

réduits.

La pathologie a un impact sur les re-

lations de couple et les relations fa-

miliales : une surveillance accrue,

l’autocensure dans le domaine des

projets, la crainte de fatiguer le ma-

lade sont des éléments plus fréquem-

ment cités lorsque le malade n’est pas

greffé. Il ne faut pas occulter les

conséquences financières liées à la

pathologie, plus importantes une fois

encore chez les sujets en dialyse. A

l’arrêt ou à la réduction de l’activité

du malade s’ajoutent les difficultés

pour obtenir un prêt bancaire. Tandis

qu’un conjoint sur deux garde un bon

ou un très bon moral lorsque le ma-

lade est greffé, ils ne sont plus qu’un

sur quatre quand il y a dialyse.

Quel que soit le mode de suppléance

de la fonction rénale, les besoins et at-

tentes des conjoints portent essentiel-

lement sur l’information liée au trai-

Quelles conséquences pour l’entourage

du patient?

HAD : encore des écueils

à surmonter

On le voit bien, l’HAD offre une solution d’avenir

au moment où l’hôpital traditionnel n’est plus en

mesure d’offrir ce qu’attendent les malades :

proximité, écoute, maintien dans le cadre de

vie habituel, tout en gardant un niveau de sécu-

rité et de technicité irréprochable. Avec, aujour-

d’hui, seulement 4 300 places disponibles en

HAD, c’est 1 000 places nouvelles chaque an-

née pendant dix ans qu’il faudra créer. Mais ce

développement sera voué à l’échec si l’environ-

nement familial, assurant sécurité et présence

au domicile, est tenu à l’écart du dispositif.

LA PRÉSENCE

DE L’ENTOURAGE

CONSTITUE À LA FOIS

LA RAISON D’ÊTRE

ET LA CONDITION

PRINCIPALE

DU MAINTIEN

DU MALADE

À DOMICILE

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%