16 Chapitre 5 : Aperçu des réaction organiques. 5.1. Différents types

Chapitre 5

Geoffroy Kaisin Résumé de chimie organique 16

Chapitre 5 : Aperçu des réaction organiques.

5.1. Différents types de réactions organiques 112-113

Réactions d’addition : 2 réactifs s’assemble afin de ne former plus qu’un seul

produit

Réaction d’élimination : Un réactif est séparer en 2 produits.

Réaction de substitution : 2 réactifs échange des morceaux pour former 2 produits.

Réaction de réarrangement : Un réactifs réorganise ses liaisons et ses atomes afin

de former un isomère.

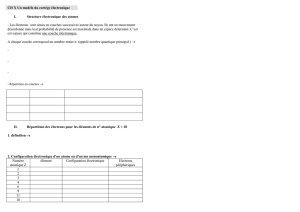

5.2. Mécanisme des réactions 114

a. Rupture d’une liaison simple covalente

Rupture homolytique :

ABA + B

Rupture hétérolytique :

ABA + B

b. Formation d’une liaison simple covalente

Formation homogénique :

AB

A + B

Formation hétérogénique :

AB

A + B

Rupture homolytique + formation homogénique = réaction radicalaire.

Rupture hétérolytique + formation hétérogénique = réaction polaire ou péricyclique.

Radical : espèce contenant un nombre impair d’électrons de valence et, donc, possédant

un électrons non apparié dans une de ses orbitale.

5.3. Réactions radicalaires 115

Les radicaux libres sont des espèces extrêmement réactionnelles.

Il y a 2 types de réactions radicalaires : les substitution et les addition.

5.4. Exemple de réaction radicalaire 116

Une réaction radicalaire de fait toujours en 3 étapes.

1. L’initiation : quelques radicaux vont être produits.

2. La propagation : une fois que assez de radicaux ont été produit, la réaction

proprement dite va se mettre en place. Ces réactions vont produire notamment des autres

Chapitre 5

Geoffroy Kaisin Résumé de chimie organique 17

radicaux et la réaction va s’auto entretenir jusqu’au moment ou la production de radicale

sera insuffisante et la réaction va donc s’arrêter.

3. La terminaison.

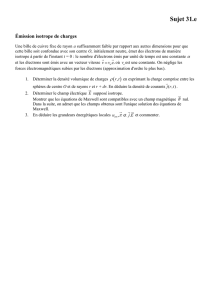

5.5. Réactions polaires 117-119

La polarisabilité mesure, grosso modo, la capacité qu’ont les électrons périnucléaires

(localisés autour du noyau) à répondre aux effet d’un solvant ou d’autres réactifs polaires.

Plus un atome est « gros », plus sa polarisabilité sera importante.

N.B. Il ne faut pas confondre la polarité et la polarisabilité. En effet, une liaison C—I

n’est pas polaire mais l’iode est néanmoins polarisable.

Il y aura réaction polaire si les sites riches en électrons des groupes fonctionnels d’une

molécule réagissent avec les sites pauvres en électrons des groupes fonctionnels d’une autre

molécule.

ATTENTION : La flèche indique un mouvement d’électron DU site riche AU site pauvre

et non un déplacement d’atomes.

Les nucléophiles possèdent des sites riches en électrons et peuvent former des liaisons en

donnant une paire d’électrons à un site pauvre en électrons.

Les électrophiles possèdent des sites pauvres en électrons et peuvent former des liaisons

en acceptant une paire d’électrons provenant d’un nucléophile.

N.B. Les termes électrophiles et nucléophiles sont utilisés uniquement quand des

liaisons avec le carbone sont concernées.

5.6. Exemple de réaction polaire 120-121

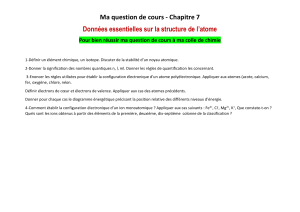

5.7. Description des réactions : vitesse et équilibre 122

5.8. Description des réactions : Energie de dissociation 123-124

Energie de liaison : énergie nécessaire pour rompre une liaison donnée d’une molécule,

en phase gazeuse à 25°C, en 2 fragments radicalaires.

5.9. Description des réactions : Diagramme d’E et états de transition 125-127

∆Gŧ elevée réaction lente

∆Gŧ faible réaction rapide

5.10. Description des réactions : les intermédiaires 128-131

1

/

2

100%