La croissance est-elle une condition suffisante pour

« La croissance est-elle une condition suffisante pour résorber le chômage ? »

Analyse du sujet et éléments d’introduction

Le nouveau millénaire nous gratifie d’une divine surprise. Le taux de chômage est repassé au-dessous de la

barre des 9 %, et flirte avec les 8 % en 2001. Il faut remonter douze ans en arrière pour retrouver un tel niveau.

De quoi réactiver les débats sur l’emploi et le chômage, et les espoirs d’un fléchissement significatif de celui-ci.

Le retour de la croissance (à 3 %…) a suffi à retourner totalement les perceptions sur le problème. Les

diagnostics sur la « fin du travail », qui dominaient la scène il y a encore peu de temps, ont été complètement

éclipsés par un nouvel optimisme, enclin à pronostiquer tout au contraire la « fin du chômage » (cf. J. Boissonnat)

à une brève échéance. D’où le questionnement à nouveau sur la capacité de la croissance à réaliser le miracle.

L’exemple américain d’une croissance forte de plein emploi, surfant sur la vague de la nouvelle économie

stimulant les imaginations. Le corrigé qui suit s’efforce de rassembler les principales idées, et de rappeler les

diverses définitions, dimensions et mécanismes du chômage. Le plan répond directement à la question, de façon

progressive, en trois parties.

Plan détaillé

I. Elle en constitue certainement une condition nécessaire

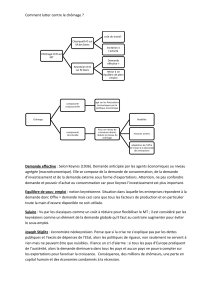

A. Logique de la relation croissance-emploi et chômage keynésien

1. Le volume d’emploi dépend fondamentalement du niveau d’activité. Dans la théorie keynésienne, l’emploi

dépend directement de la croissance, qui dépend de l’intensité de la demande globale. Le chômage

« keynésien » est toujours involontaire, et résulte seulement d’un ralentissement de l’activité. Cette définition

conjoncturelle du chômage justifie la mise en œuvre de politiques économiques pour stimuler la croissance. Les

modèles post-keynésiens (IS-LM…) mettent en scène des situations « d’équilibre de sous-emploi » dans

lesquelles les politiques économiques interviennent pour stimuler l’activité et porter la croissance à un niveau qui

assure le plein emploi. On a estimé dans les années 1960-70 que les politiques macroéconomiques de relance

étaient de nature à résorber un chômage dont les racines étaient perçues à l’époque comme étant d’ordre

purement conjoncturel.

2. La loi d’Okun a formalisé la relation croissance-chômage. Le keynésien A. Okun montre au début des années

60 que le chômage augmente chaque fois que la croissance effective (ou le PIB effectif) tombe au-dessous de la

croissance potentielle (ou du PIB potentiel). Le gap d’Okun correspond à l’écart entre les deux (la croissance

potentielle est celle qu’il serait possible d’obtenir si les facteurs étaient pleinement employés). La loi d’Okun

montre que, pour les Etats-Unis de l’époque, tout accroissement du gap de trois points entre le PIB effectif et le

PIB potentiel entraîne une augmentation du taux de chômage de un point au-dessus de son niveau « naturel ».

En gros, une croissance de 3 % fait reculer le taux de chômage de 1 point.

B. Historiquement, la corrélation entre la croissance et l’emploi se vérifie globalement, mais son intensité est

variable

1. Durant les Trente Glorieuses en France, la croissance moyenne, de l’ordre de 5 %, était associée à un taux de

chômage inférieur à 2 %. Un chômage seulement frictionnel et assimilable au plein emploi. La relation

croissance-emploi s’est dégradée ensuite. Dans les années 1980-90, une croissance moyenne de 2,5 %

s’associe à un taux de chômage moyen d’environ 10 %. La sensibilité de l’emploi à la croissance est restée très

forte aux Etats-Unis. Sur les vingt dernières années, il semble qu’une croissance de 2 % suffise à augmenter

l’emploi d’un peu plus de 1 % (élasticité supérieure à 0,50), et à maintenir l’économie à un niveau proche du plein

emploi.

2. Contredisant les pronostics sur « la fin du travail », la croissance est de nos jours redevenue plus riche en

emplois dans tous les pays. La France a créé deux millions d’emplois entre 1996 et 2000, contre 750 000 entre

1986 et 1990, pour un accroissement de la production équivalent. Le seuil de déclenchement de la création

d’emploi s’est abaissé. Il est vrai, les politiques d’emploi aidant (RTT, emplois-jeunes, allègement des charges).

II. … mais la croissance ne crée pas toujours des emplois

A. L’élasticité de l’emploi à la croissance dépend du progrès technique et du cycle de productivité

1. La croissance ne crée des emplois que si son rythme de progression est supérieur à celui de la productivité.

Les entreprises sont contraintes dans ce cas à embaucher. Du moins si elles ne choisissent pas d’augmenter le

temps de travail (heures supplémentaires), ou d’investir dans des équipements automatisés. En France, un taux

de croissance de 4 % était nécessaire pour créer des emplois durant les Trente Glorieuses. 2,5 % suffisent à la

fin des années 1980, et 1,5 % aujourd’hui. Ces chiffres correspondent aux gains de productivité moyens de

chaque période. La croissance est redevenue plus extensive. D’une façon plus générale, le progrès technique à

court terme peut détruire des emplois. Certaines innovations, portant la croissance, peuvent créer un « choc de

productivité » et un chômage technologique. A. Sauvy a montré que, à long terme, le bilan en emplois du progrès

technique était positif. La compensation s’opère à travers un « effet-prix » (les baisses de prix permises par les

gains de productivité stimulent la demande et la production) et un « effet-revenu » (le surplus de richesse issu

des gains de productivité alimente de même la demande, etc.).

2. La création d’emplois dépend du caractère durable ou non de la croissance. Lorsque celle-ci redémarre, les

entreprises n’embauchent pas tout de suite, dans l’attente d’une confirmation de la tendance. La productivité

(rapport de la production au coût des facteurs) augmente alors. Les embauches qui interviennent par la suite, en

augmentant le coût des facteurs, réduisent la productivité (notion de cycle de productivité).

La vitesse d’ajustement de l’emploi est variable. Une étude de l’OCDE a montré qu’entre 1985 et 1990, le délai

moyen d’ajustement de l’emploi à une augmentation de la production était de 13 trimestres en France, et de 1,7

trimestre aux Etats-Unis…

B. La richesse de la croissance en emplois dépend du coût et de la flexibilité du travail, ainsi que de la rentabilité

de l’offre

1. Les rigidités sociales appauvrissent le contenu en emploi de la croissance. L’embauche peut être bloquée,

même en période de reprise, si le coût du travail est supérieur à sa productivité marginale. Les entreprises

substituent alors le capital au travail. L’Europe est souvent opposée à cet égard aux Etats-Unis, comme le

résume la formule de P. Krugman : « Europe jobless, America penniless… » (l’Europe avec ses rigidités salariales

et son chômage, les Etats-Unis avec leurs salaires chiches et le plein emploi). La « job machine » américaine se

nourrit de flexibilité.

2. Les entreprises n’embauchent que si leur activité (leur « offre ») est globalement rentable. Cette rentabilité ne

dépend pas seulement des coûts salariaux, mais aussi : des taux d’intérêt (qui déterminent les charges

financières) ; des investissements (qui déterminent la capacité productive) et de la compétitivité. Une mauvaise

rentabilité n’incite pas les entreprises à développer leurs capacités, ni à embaucher, et un chômage de type

« classique » (au sens de Malinvaud) peut coexister avec une reprise de la croissance.

III. … et les créations d’emplois n’entraînent pas toujours un recul du chômage

A. La relation emploi-chômage dépend de l’évolution de la population active

1. Le chômage augmente chaque fois que la population active augmente plus vite que le nombre d’emplois. C’est

le cas de la France depuis les années 70, dont les tensions sur le marché du travail résultent pour une part du

gonflement de la population active résultant du baby boom. Le nombre d’actifs augmente de cinq millions environ

entre 1970 et 2000, deux fois plus que le nombre d’emplois. La diminution de la population active à partir de 2006

permettra en sens inverse de réduire le chômage.

2. Le chômage peut augmenter en période de croissance et de créations d’emplois. Celles-ci peuvent inciter un

certain nombre d’inactifs à se mettre en quête d’un emploi. La création d’emplois stimule l’offre de travail

(phénomène du « chômeur encouragé »). Le « taux de flexion de l’activité » (nouveaux actifs/nouveaux emplois)

est de l’ordre de 30 % en France dans les années 1990, et le « taux de flexion du chômage » (proportion des

nouveaux emplois attribués aux chômeurs) de l’ordre de 70 %. On parle aussi de « chômage de croissance ».

B. Un chômage « structurel » peut perdurer malgré la reprise de la croissance et de l’emploi 1. Le chômage

« structurel » est un chômage d’inadéquation entre les offres et les demandes d’emplois. Les qualifications des

demandeurs d’emploi ne sont pas celles qui sont recherchées par les entreprises. Le progrès technique, qui

affecte les modes de production et les qualifications, accentue ce type de déséquilibre (A. Sauvy parlait de

« court circuit de travail »). Le chômage structurel ainsi défini est un chômage de segmentation : excès d’offres

sur certains segments du marché du travail, en raison de qualifications obsolètes ; excès de demandes sur

d’autres segments, en raison de besoins nouveaux exprimés par les entreprises, mal pris en charge par le

système de formation. 2. La reprise de la croissance et de l’emploi n’a pas forcément beaucoup d’effet sur

certaines catégories de chômeurs. Il en est ainsi des chômeurs de longue durée, à faible « employabilité », qui

tendent à être relégués en permanence au bout de la « file d’attente » du chômage. On a évoqué ici un

phénomène d’« hystérésis » (poursuite d’un effet après la disparition de sa cause) : le chômage provoqué par la

récession se perpétue malgré la reprise. Statistiquement, l’effet de la croissance est plus fort sur le chômage au

sens du BIT (qui a pour condition une recherche active d’emploi, et donc une certaine employabilité) que sur le

chômage recensé par l’ANPE (qui englobe les chômeurs « découragés »). La croissance ne fait pas non plus

disparaître le chômage volontaire, ni le chômage frictionnel. Chaque niveau de croissance détermine son « taux

de chômage d’équilibre », diront les « nouveaux classiques ».

Conclusion

Le chômage est globalement lié à la croissance, mais cette relation est intermédiée par un grand nombre de

variables : productivité, temps de travail, flexibilité et coût de la main-d’œuvre, population active, structure du

chômage et de l’emploi… Seule une accélération forte et durable de la croissance est susceptible d’avoir un effet

significatif sur le fléchissement du chômage. La relation croissance-emploi s’est toutefois retendue de nos jours

avec le ralentissement des gains de productivité. Laissant espérer la possibilité d’un retour au plein emploi à

moyen terme (en 2010 selon le rapport Pisani Ferry). En France, dans les structures actuelles, la croissance

vraisemblablement n’en sera pas la condition suffisante. Elle devra être épaulée par les politiques.

1

/

3

100%