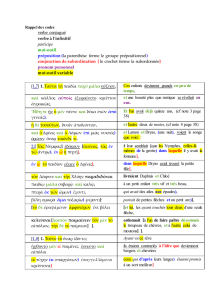

Polycopiés File

Causalité et responsabilité chez les stoïciens L3S1 Hist. Phil.

O. D’Jeranian 2016-17!

!

!

1!

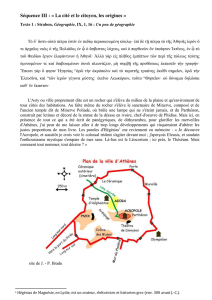

Texte 1 : Stobée, Ecl. I, p. 138-139, 23 W : (Nous traduisons) [Zénon] « Zénon dit de la ‘cause’ (αἴτιον)

qu’elle est ‘ce du fait de quoi’ (δι' ὅ) ; et ce dont elle est la cause un ‘accident’ (συμβεβηκός)1 ; et [il dit], d’une

part, que la cause est un corps (σῶμα), et, d’autre part, que ce dont elle est la cause est un prédicat

(κατηγόρημα) ; or il est impossible [toujours selon lui] que la cause soit présente (παρεῖναι), mais que ce dont

elle est la cause n’existe pas (μὴ ὑπάρχειν). Ce qui vient d’être dit possède la signification suivante : la cause

est ce du fait de quoi quelque chose est produit (δι' ὃ γίνεταί τι), comme c’est du fait de la prudence (διὰ τὴν

φρόνησιν) que l’on devient prudent (γίνεται τὸ φρονεῖν), du fait de l’âme que l’on est en vie, et du fait de la

tempérance que l’on devient tempérant. » [Chrysippe] « Chrysippe dit que la cause est ‘ce du fait de quoi’. Et [il

dit que] la cause est un corps, < or ce dont elle est la cause n’est pas un corps ; > et que Le ‘parce que’ (ὅτι) c’est

la cause, et le ‘pourquoi’ (διά τι), ce dont elle est la cause. Or l’aitia est un logos de l’aition (Αἰτίαν δ' εἶναι

λόγον αἰτίου), ou alors un logos sur l’aition en tant qu’aition. » [Posidonius] « Pour Posidonius il en est ainsi :

la cause est cause de quelque chose (τινος), le ce du fait de quoi cette chose-là [se produit], ou le premier agent

(τὸ πρῶτον ποιοῦν), ou le commencement de la production (τὸ ἀρχηγὸν ποιήσεως). Et la cause est aussi un

corps, et ce dont elle est la cause n’est ni existant, ni un corps, mais c’est un accident et un prédicat. »

Texte 2 : Sénèque, Lettre 65 : « Nos stoïciens disent, comme tu sais, qu'il y a dans la nature deux choses,

principes de tout ce qui se fait, la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, se prête à tout, toujours au

repos, si nul ne la met en mouvement. La cause, c'est-à-dire l'intelligence, façonne la matière et lui donne le tour

qui lui plaît ; elle en tire des ouvrages de toute espèce. Il faut donc qu'il y ait et la substance dont se fait la chose

et l'action qui la fait : celle-ci est la cause, l'autre est la matière. Tout art est une imitation de la nature ; et ce que

je disais touchant l'œuvre de la nature doit s'appliquer aux œuvres de l'homme. Une statue a exigé une matière

qui souffrît le travail de l'artiste, et un artiste qui donnât à cette matière une figure. Dans cette statue la matière

était l'airain, la cause le statuaire. Toute autre chose est dans ces conditions : elle se compose de ce qui prend une

forme et de ce qui la lui imprime. Les stoïciens veulent qu'il n'y ait qu'une cause, la cause efficiente. Suivant

Aristote, la cause est de trois genres. La première, dit-il, est la matière même, sans laquelle rien ne peut se faire ;

la seconde est l'ouvrier ; la troisième est la forme, qui s'impose à chaque ouvrage, comme à la statue, et qu'il

appelle en effet eidos. Il en ajoute une quatrième : le but de l'œuvre entière. Eclaircissons ce dernier point.

L'airain est la cause première d'une statue ; car jamais elle n'eût été faite, sans une matière » fusible ou ductile.

La deuxième cause est l'artiste : cet airain ne pouvait devenir et figurer une statue, si des mains habiles ne s'y

étaient employées. La troisième cause est la forme : cette statue ne s'appellerait pas le Doryphore ou la

Diadumène, si on ne lui en eût donné tous les traits. La quatrième cause est le but dans lequel on l'a faite,

puisque sans ce but elle ne serait pas. Qu'est-ce que le but? Ce qui a invité l'artiste, ce qui lui a fait poursuivre

son travail. Ce peut être l'argent, s'il l'a fabriquée pour la vendre ; la gloire, s'il a travaillé pour avoir un nom ; la

piété, s'il voulait en faire don à un temple. C'est donc aussi une cause que la destination de l'œuvre. Et ne penses-

tu pas qu'au nombre des causes d'exécution on doive mettre celle sans laquelle rien n'eût été fait? Platon en

admet encore une cinquième : le modèle qu'il appelle Idée ; c'est ce qu'a devant les yeux l'artiste en faisant ce

qu'il a l'intention de faire. Or il n'importe qu'il ait ce modèle hors de lui pour y reporter son regard, ou qu'il l'ait

conçu et posé au dedans de lui-même. Ces exemplaires de toutes choses, Dieu les possède en soi ; les nombres et

les modes de tous les objets à créer sont embrassés par la pensée divine : elle est pleine de ces figures que Platon

nomme les idées immortelles, immutables, inépuisables. Ainsi par exemple, les hommes périssent:, mais

l'humanité, par elle-même, d'après laquelle est formé l'homme, est permanente ; ceux-là ont beau souffrir et

mourir, celle-ci n'en sent nul dommage. « Les causes sont donc au nombre de cinq, d'après Platon : la matière,

l'ouvrier, la forme, le modèle, le but ; après quoi vient le produit de tout cela. Ainsi dans la statue, dont nous

parlions en commençant, la matière, c'est l'airain ; l'ouvrier, c'est le statuaire ; la forme, ce sont les traits qu'on lui

donne ; le modèle, c'est le type imité par l'art; le but est le motif de l'artiste; le résultat définitif, la statue. » « Le

monde, ajoute Platon, est un effet des mêmes causes : il a Dieu pour créateur; pour matière, une masse inerte ;

pour forme, cet ensemble et cet ordre que nous voyons; pour modèle, la pensée d'après laquelle Dieu a fait ce

grand et magnifique ouvrage ; pour but, l'intention qui le lui a fait faire. » Et cette intention, quelle fut-elle?

Toute de bonté. Ainsi du moins le dit Platon : « Pour quelle cause Dieu a-t-il créé le monde? Dieu est bon ; l'être

bon n'est jamais avare du, bien qu'il peut faire ; il l'a conséquemment créé le meilleur possible. »

Te voilà juge : porte ton arrêt et prononce lequel des deux systèmes te paraît le plus vraisemblable, je ne dis

pas le plus vrai, car ces choses sont au-dessus de nous tout autant que la vérité elle-même? Ce grand nombre de

causes, qu'Aristote et Platon établissent, comprend trop ou trop peu. Car si tout ce sans quoi rien ne peut se faire

est à leurs y eux cause efficiente, ils ont dit trop peu. Qu'ils mettent au nombre des causes le temps : sans le

temps rien ne peut se faire ; le lieu, on ne peut faire une chose sans qu'il y ait un lieu pour la faire ; le

mouvement, sans lui rien ne se fait, rien n'est détruit ; sans mouvement, point d'art, point de transformation.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Ou un ‘attribut’, ‘prédicat actualisé’, selon la traduction de LS (vol. II p. 377 note 3).

Causalité et responsabilité chez les stoïciens L3S1 Hist. Phil.

O. D’Jeranian 2016-17!

!

!

2!

Mais ici nous cherchons la cause première et générale : elle doit être simple, car la matière aussi est simple.

Nous cherchons la vraie cause, c'est-à-dire la raison créatrice : car tout ce que vous avez énuméré ne constitue

pas plusieurs causes distinctes, mais se rattache à une seule, à celle qui crée. La forme, dis-tu, est une cause! Non

; cette forme que l'ouvrier imprime à son ouvrage est une partie de cause, non une cause. Le modèle non plus

n'en est pas une : c'est un moyen dont la cause a besoin. L'artiste a besoin de modèle comme de ciseau, de lime ;

sans toutes ces choses l'art ne peut procéder, et pourtant ce ne s'ont ni parties de l'art, ni causes. Le but de

l'artiste, dit-on, ce pour quoi il se met à l'œuvre, est une cause. Quand c'en serait une, elle ne serait pas efficiente,

mais accessoire. Or celles-ci sont innombrables ; et nous cherchons la cause la plus générale. Mais la sagacité

ordinaire de ces grands hommes leur a fait défaut lorsqu'ils ont dit que le monde entier, que toute œuvre achevée,

est une cause : car il y a grande différence entre l'œuvre et la cause de l'œuvre. »

Texte 3 : Platon, Cratyle, 412b-413d : « La justice, δικαιοσύνη s'explique facilement par l'intelligence du

juste, δικαίου σύνεσις. Mais le juste, δίκαιον, est un mot difficile. Ici on ne s'accorde que jusqu'à un certain

point, [412d] au delà duquel les opinions se partagent. Ceux qui croient que tout est en mouvement, supposent

que la plus grande partie de l'univers ne fait que passer, mais qu'il y a un principe qui parcourt l'univers et

produit tout ce qui passe, et que ce principe est d'une vitesse et d'une subtilité extrême. Car il ne pourrait

traverser toutes choses dans leur mouvement, s'il n'était assez subtil pour que rien ne pût l'arrêter, et assez rapide

pour qu'en comparaison de la vitesse de sa course tout fut comme en repos. Ainsi puisque ce principe gouverne

toutes les choses [412e] en les parcourant et les pénétrant, διαιόν on l'a appelé avec raison δίκαιον, en ajoutant

le κ, pour rendre la prononciation plus coulante. Jusqu'ici, ainsi que je viens de le dire, on s'accorde

généralement à reconnaître [413a] que telle est la nature du juste. Mais, moi, Hermogène, qui suis fort curieux de

tout ce qui concerne la justice, je m'en suis enquis en secret, et j'ai appris que ce dont nous parlons est tout à la

fois le juste et la cause. Car la cause, c'est ce par quoi δι' ὅ, une chose est produite, et c'est pour cela, m'a-t-on dit

en confidence, que le nom de δίκαιον est propre et convenable. Mais lorsque après avoir écouté ceux qui me

parlent de la sorte, je ne laisse pas de leur demander tout doucement S'il en est ainsi, qu'est-ce donc, de grâce,

que le juste? ils trouvent que c'est pousser trop loin les questions et sauter, comme on dit, [413b] par-dessus la

barrière. Ils prétendent que j'en ai assez demandé et assez entendu: et quand ils veulent rassasier ma curiosité,

alors ils ne s'accordent plus, et ils s'expliquent chacun à leur manière. L'un dit : le juste, δίκαιον, c'est le soleil;

lui seul en effet gouverne les êtres, en lespénétrant et les échauffant, διαίων κάων. Vais-je tout joyeux de cette

découverte la redire à quelque autre, voilà un homme qui se moque de moi, et me demande si je crois qu'il n'y a

plus de justice entre les hommes quand [413c] le soleil est couché. Et si je lui demande à lui-même son opinion :

Le juste, me dit-il, c'est le feu,(70). Mais cela n'est pas encore très facile à comprendre. Un troisième définit le

juste, non pas le feu, mais la cha- 85 leur qui est dans le feu. Un quatrième enfin, se moquant de tous les autres,

prétend que le juste, c'est ce que dit Anaxagoras, à savoir l'intelligence ; c'est elle qui gouverne le monde par

elle-même, et qui, sans se mêler à rien, arrange toutes les choses en les pénétrant, διὰ ἴων. Je me trouve alors,

mon cher ami, dans une bien plus grande incertitude, qu'avant d'avoir commencé à m'enquérir [413d] de la

nature du juste. Mais, pour notre philosophe, il est bien convaincu que telle est l'origine du nom qui nous

occupe. »

Texte 3 : Aristote, Métaphysique A, 1, 982a30-982b11 : « Puisque telle est la science que nous cherchons, il

nous faut examiner de quelles causes et de quels principes s'occupe cette science qui est la philosophie. C'est ce

que nous pourrons éclaircir par les diverses manières dont on conçoit généralement le philosophe. On entend

d'abord par ce mot l'homme qui sait tout, autant que cela est possible, sans savoir les détails. En. second lieu, on

appelle philosophe celui qui peut connaître les choses difficiles et peu accessibles à la connaissance humaine; or

les connaissances sensibles étant communes à tous et par conséquent faciles, n'ont rien de philosophique. Ensuite

on croit que plus un homme est exact et capable d'enseigner les causes, plus il est philosophe en toute science.

En outre, la science qu'on étudie pour elle-même et dans le seul but de savoir, paraît plutôt la philosophie que

celle qu'on apprend en vue de ses résultats. Enfin, de deux sciences, celle qui domine l'autre, est plutôt la

philosophie que celle qui lui est subordonnée; car le philosophe rie doit pas recevoir des lois, mais en donner; et

il ne doit pas obéir à un autre, mais c'est au moins sage à lui obéir.

Telle est la nature et le nombre des idées que nous nous formons de la philosophie et du philosophe. De tous ces

caractères de la philosophie, celui qui consiste à savoir toutes choses, appartient surtout à l'homme qui possède le

mieux la connaissance du général ; car celui-là sait ce qui en est de tous les sujets particuliers. Et puis les

connaissances les plus générales sont peut-être les plus difficiles à acquérir; car elles sont les plus éloignées des

sensations. Ensuite, les sciences les plus exactes sont celles qui s'occupent le plus des principes; en effet celles

dont l'objet est plus simple sont plus exactes que celles dont l'objet est plus composé; l'arithmétique, par

exemple, l'est plus que la géométrie. Ajoutez que. la science qui peut le mieux enseigner, est celle qui étudie les

causes; car enseigner, c'est dire les causes de chaque chose.

De plus, savoir uniquement pour savoir, appartient surtout à la science de ce qu'il y a de plus scientifique; car

celui qui veut apprendre dans le seul but d'apprendre, choisira sur toute autre la science par excellence, c'est-à-

Causalité et responsabilité chez les stoïciens L3S1 Hist. Phil.

O. D’Jeranian 2016-17!

!

!

3!

dire la science de ce qu'il y a de plus scientifique; et ce qu'il y a de plus scientifique, ce sont les principes et les

causes; car c'est à l'aide des principes et par eux que nous connaissons les autres choses, et non pas les principes

par les sujets particuliers. Enfin, la science souveraine, faite pour dominer toutes les autres, est celle qui connaît

pourquoi il faut faire chaque chose; or, ce pourquoi est le bien dans chaque chose, et, en général, c'est le bien

absolu dans toute la nature.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte que le mot de philosophie dont nous avons recherché les diverses

significations, se rapporte à une seule et même science. Une telle science s'élève aux principes et aux causes; or,

le bien, la raison des choses, est au nombre des causes. »

Rappel sur Aristote : Les causes sont énumérées en Phys. II, 3, 7 et en Mét. A, 3. La cause matérielle est (Mét.,

Δ, 2, 1013a24-25) « ce par quoi une chose est faite et qui lui est immanent » (τὸ ἐξ οὗ γίγνεταί τι

ἐνυπάρχοντος), voir encore Mét., Δ, 2, 1013b21-22 : « le substrat, comme les parties des choses (τὸ

ὑποκείμενον, οἷον τὰ μέρη). » La cause formelle c’est (Mét., Δ, 2, 1013a26-27) « la forme et le modèle, c’est-

à-dire le logos de la quiddité et ses genres (τὸ εἶδος καὶ τὸ παράδειγμα, τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ τί ἦν

εἶναι καὶ τὰ τούτου γένη) » ou encore (Mét., Δ, 2, 1013b) : « la quiddité, le tout, la composition et la forme (τὸ

τί ἦν εἶναι, τό τε ὅλον καὶ ἡ σύνθεσις καὶ τὸ εἶδος) ». La cause efficiente c’est (Mét., Δ, 2, 1013a29-30) « le

premier principe du changement ou du repos (ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως), ou encore

(Mét., Δ, 2, 1013b24-25) « le principe du changement ou de l’arrêt (ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἢ στάσεω). »

Enfin, la cause finale c’est (Mét., Δ, 2, 1013a33) « la fin, c’est-à-dire le ce en vue de quoi (τὸ τέλος· τοῦτο δ'

ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα) » ou encore (Mét., Δ, 2, 1013b25-28) « la fin et le bien des autres choses ; la fin est en effet le

bien par excellence et le but des autres êtres (τὸ τέλος καὶ τἀγαθὸν τῶν ἄλλων· τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα βέλτιστον

καὶ τέλος τῶν ἄλλων ἐθέλει εἶναι). »

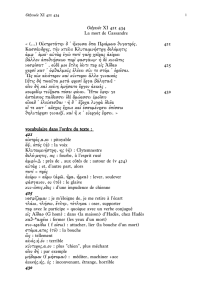

Texte 4 : D. L. VII, 71, 1-73, 2 (= SVF II, 207) : « (trad. Dufour) se contraint avec ‘parce que’ (διότι), par

exemple : ‘parce qu’il fait jour, il y a de la lumière’. La première est comme une cause (αἴτιόν) pour la

seconde. »

Texte 5 : D. L. VII, 73 (= SVF II, 215) : « (trad. Dufour) Et une proposition causale vraie est celle qui, ayant

commencé avec le vrai, conclut avec sa conséquence, sans toutefois que cette proposition ait pour membre initial

la conséquence du membre final : par exemple, ‘parce qu’il fait jour, il y a de la lumière’. Car l’énoncé ‘il y a de

la lumière’ suit l’énoncé ‘il fait jour’, alors que l’énoncé ‘il fait jour’ ne suit pas de l’énoncé ‘il y a de la

lumière’. Et une proposition causale fausse est celle qui commence avec le faux, ou ne conclut pas avec la

conséquence, ou a pour membre initial la conséquence du membre final, comme par exemple dans : ‘parce qu’il

fait nuit, Dion se promène’. »

Texte 6 : Clément d’Alex., Strom. VIII, 9, 29, 1-2 : « (Nous traduisons) Toute cause en tant que cause est

appréhendée selon une double conception, dans la mesure où elle est pensée de quelque chose et relativement à

quelque chose ; de quelque chose, d’une part, le résultat obtenu, comme l’épée [est cause] du fait de couper ;

relativement à quelque chose, d’autre part, à ce qui détient une qualité propre, comme le feu [est cause

relativement] au bois. En effet, il ne brûlera pas l’acier. La cause est un ‘relatif’ ; car c’est en fonction de sa

relation à autre chose qu’elle est pensée, de sorte que nous recevons deux acceptions pour penser la cause en tant

que cause. »

Texte 7 : Clement d’Alex, Strom. VIII 9 (= SVF II, 347) : « Et si ce qui est cause et capable d’être agent est en

tout cas aussi un ‘ce du fait de quoi’ (δι' ὅ), mais si c’est un ‘ce du fait de quoi’, ce n’est pas aussi une cause

dans tous les cas. Ce qu’il y a de sûr, c’est que concourent à un unique résultat de nombreuses choses, du fait

desquelles (δι' ἃ) la fin est produite, mais qui ne sont pas toutes des causes. En effet, Médée n’aurait pas tué ses

enfants si elle n’avait pas été furieuse, mais elle n’aurait pas été furieuse si elle n’avait pas été jalouse, ni cela, si

elle n’avait pas aimé, ni cela, si Jason n’avait pas navigué jusqu’en Colchide, ni cela, si Argo n’avait pas été

armé, ni cela, si on n’avait pas coupé le bois du Pélion. Dans tout cela se trouve le ‘ce du fait de quoi’, mais non

toutes les causes du meurtre des enfants, la seule cause étant Médée. »

Texte 8 : Clément d’Alex, Strom. VIII 9, 27, 1-5 (= SVF II, 347) : « (Nous traduisons) L’agent (τὸ ποιοῦν)

est en effet ce qui est capable d’exprimer (δηλωτικὸν) l’acte. Or l’agent ne l’est pas d’une chose, et la cause

d’une autre chose, mais ils le sont de la même chose […] ; en effet, ce qui est cause d’une production est par cela

aussi agent d’une production. C’est donc la même chose, la cause et ce qui est capable d’être agent (ποιητικόν)

[et ce du fait de quoi (καὶ δι' ὅ)]. »

Causalité et responsabilité chez les stoïciens L3S1 Hist. Phil.

O. D’Jeranian 2016-17!

!

!

4!

Texte 9 : Clément d’Alex., Strom. VIII 9 (= SVF II, 344) : « La cause proprement dite est ce qui est capable de

produire activement quelque effet (τὸ παρεκτικόν τινος ἐνεργητικῶς), puisque nous disons que le fer est

‘capable de couper’ non seulement lorsqu’il coupe, mais encore lorsqu’il ne coupe pas; ainsi, donc, ‘ce qui est

capable de produire un effet’ (τὸ παρεκτικόν) a une double signification : le fait d’être déjà actif, et le fait de ne

pas l’être encore, mais d’avoir la jouissance de pouvoir agir (δυνάμει δὲ κεχρημένον τοῦ ἐνεργῆσαι). »

Texte 10 : Clément d’Alex., Strom. I p. 367 Pott. (= SVF II, 353) : « (trad. Dufour) Je sais que beaucoup

s’acharnent continuellement contre nous et disent que ce qui n’empêche pas une chose est une cause. (…) Nous

leur répondons alors que la cause est conçue par rapport au fait d’agir, de réaliser et de faire. Or, ce qui

n’empêche pas une chose est certes, à ce point de vue, inactif. De plus, la cause est orientée vers la réalisation,

comme le constructeur de navires vers la production du vaisseau, et le maçon vers l’édification de la maison. Or,

ce qui n’empêche pas une chose est étranger à cette chose qui vient à l’être. Pour cette raison, il s’impose certes

que ce qui peut empêcher une chose n’agit pas et ne fait pas obstacle. »

Texte 11 : Clément d’Alex., Strom. VIII 9 (= SVF II, 346) : « (trad. Dufour) Parmi les causes, certaines sont

préliminaires, d’autres suffisantes, d’autres auxiliaires, et il y en a d’autres sans lesquelles rien n’existerait. Les

causes préliminaires sont celles qui sont données pour origine première de l’existence d’une chose, comme la

beauté produit en eux une disposition érotique, non pas, toutefois, de manière nécessaire. Les causes suffisantes

sont celles qui sont aussi appelées, de manière synonymique, des causes complètes, puisqu’elles sont par elles-

mêmes et de manière autonome productrices d’un effet. Il faut ensuite illustrer toutes ces causes à propos d’un

élève : le père est une cause préliminaire de l’enseignement, le maître est une cause suffisante, la nature de

l’élève est une cause auxiliaire, et le temps fait partie de ces choses sans lesquelles l’enseignement n’existerait

pas. »

Texte 12 : Clément d’Alex., Strom. VIII 9 (= SVF II, 349 ; = Vol. II p. 932 Pott. ; = LS 55 D) : « (trad.

Dufour) Les causes ne sont pas causes les unes des autres, mais les unes pour les autres. Car la disposition

préexistante de la rate n’est pas cause de la fièvre, mais du fait que la fièvre apparaît ; et la fièvre préexistante

n’est pas cause de la disposition de la rate, mais du fait que la disposition s’accroît. C’est ainsi que les vertus

sont causes les unes pour les autres du fait de ne pas être séparées, en raison de leur succession réciproque. C’est

ainsi que les pierres de voûte sont causes les unes pour les autres du prédicat ‘rester à sa place’, mais elles ne

sont pas causes les unes des autres. C’est de cette manière que le maître et le disciple sont causes l’un pour

l’autre du prédicat ‘faire des progrès’. L’on dit des causes ‘les unes pour les autres’ que tantôt elles sont causes

des mêmes choses, tels le grossiste et le détaillant sont causes l’un pour l’autre du fait de s’enrichir, et tantôt

elles sont causes de choses différentes, tels le couteau et la chair, car le couteau est pour la chair cause du fait

d’être coupée, alors que la chair est pour le couteau cause du fait de couper. »

Texte 13 : Clément d’Alex., Strom. VIII 9 (= SVF II, 348) : « (trad. Dufour) De plus, on se demande si

plusieurs causes d’une seule et unique chose, quand elles se réunissent, restent des causes multiples. C’est que

les hommes, lorsqu’ils se sont réunis, sont causes de la mise à flot du navire, <mais chacun individuellement

n’est pas une cause> sinon avec les autres : ce qui coopère est lui aussi une cause. Mais d’autres [les stoïciens]

disent que les causes sont multiples : chacune individuellement devient la cause de cette seule et unique chose.

Par exemple, si le fait d’être heureux est une seule et unique chose, les vertus, qui sont multiples, se trouvent en

être les causes ; et de même, les causes du fait d’être chauffé et de souffrir sont multiples. Ce n’est donc pas que

les multiples vertus soient une en puissance, ni que le soient les choses qui chauffent et celles qui font souffrir.

Mais la multiplicité des vertus étant aussi une selon le genre, les multiplicités selon le genre et l’espèce sont la

cause d’une seule et unique chose : le fait d’être heureux. Il y a des causes préliminaires multiples d’un effet

unique selon le genre et selon l’espèce. Selon le genre, c’est une quelconque maladie qui a pour cause, par

exemple, le refroidissement, l’inflammation, la fatigue, l’indigestion et l’ivresse. Selon l’espèce, c’est la fièvre.

Les causes suffisantes produisent un effet qui est unique seulement selon le genre, mais qui ne l’est plus selon

l’espèce, car si le fait d’être affecté par une odeur agréable appartient à un genre unique, il a plusieurs causes, par

exemple : l’encens, une rose, le safran, la résine, la myrrhe, le parfum. Car une rose n’exhalera pas une odeur

agréable de la même manière que la myrrhe. »

Texte 14 : Clément d’Alex., Strom. VIII 9 (= SVF II, 350) : « (trad. Dufour) La même chose devient cause des

contraires, tantôt par la grandeur et la puissance de la cause, tantôt par la qualité propre à ce qui pâtit. Par la

puissance qualifiée : la même corde, suivant son état de tension ou de relâchement, rend un son soit aigu, soit

grave. Par la qualité propre des choses qui pâtissent : le miel a une douce saveur pour ceux qui sont en santé,

alors qu’il paraît amer à ceux qui sont fiévreux ; et un seul et même vin conduit les uns à la colère, et les autres à

un état de détente ; et le même soleil fait fondre la cire et fait sécher l’argile. »

Causalité et responsabilité chez les stoïciens L3S1 Hist. Phil.

O. D’Jeranian 2016-17!

!

!

5!

Texte 15 : Aristote, Métaphysique, H, 4, 1044b9-15 : « (trad. Tricot modifiée) Par exemple : Quelle est la

cause de l’éclipse et quelle est sa matière ? Il n’y en a pas, il y a seulement un patient, la Lune (τὸ πάσχον).

Quelle est la cause motrice et destructrice de la lumière ? La Terre (τί δ' αἴτιον ὡς κινῆσαν καὶ φθεῖραν τὸ

φῶς; ἡ γῆ). Quant à la cause finale, il n’y en a pas (τὸ δ' οὗ ἕνεκα ἴσως οὐκ ἔστιν.). La cause formelle, c’est la

notion d’éclipse, mais c’est une notion obscure, si l’on n’y joint pas celle de cause motrice (τὸ δ' ὡς εἶδος ὁ

λόγος, ἀλλὰ ἄδηλος ἐὰν μὴ μετὰ τῆς αἰτίας ᾖ ὁ λόγος). Ainsi, qu’est-ce que l’éclipse ? C’est la privation de

la lumière ; mais, si l’on rajoute : cette privation résulte de l’interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil,

c’est là une définition qui inclut la cause (ὁ σὺν τῷ αἰτίῳ λόγος οὗτος). »

Texte 16 : Chalcidius, Ad Tim. 220 (= SVF II, 879 ; = LS 53 G) : « Il est certain que nous respirons et vivons

par une seule et même chose. Or nous respirons par le souffle connaturel : donc nous vivons aussi par le même

souffle. Or nous vivons par l’âme. On s’aperçoit donc que l’âme est le souffle connaturel. »

Texte 17 : Galien, PHP III, 1, 9-19, 20 (= SVF II, 885) : « (nous traduisons) L’âme est un souffle qui croît

avec nous (σύμφυτον ἡμῖν), conserve (συνεχὲς) le corps qu’il traverse (διῆκον) tout entier, et ce, aussi

longtemps que la respiration de la vie se trouve (παρῇ) dans le corps. »2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 « “Ἡ <ψυχὴ πνεῦμά ἐστι σύμφυτον ἡμῖν συνεχὲς παντὶ τῷ σώματι διῆκον, ἔστ' ἂν ἡ τῆς ζωῆς εὔπνοια

παρῇ ἐν τῷ σώματι. »

1

/

5

100%