Mort subite des sportifs

Les Français inégaux face au risque de mort

subite du sportif

Le Monde.fr | 14.08.2013 à 15h48 • Mis à jour le 15.08.2013 à 11h06 | Par Florence Rosier

Après un arrêt cardiaque survenant lors d'une activité sportive, le taux de survie varie

considérablement sur le territoire français. C'est ce que révèle une étude publiée le 4 août dans la

revue European Heart Journal. Les meilleurs scores – plus de 43 % de survie – sont obtenus dans

les départements les mieux équipés en "défibrillateurs automatiques externes" : ces appareils

délivrent un choc électrique calibré afin de permettre au cœur de battre à nouveau normalement. Les

départements se distinguent aussi en fonction de la proportion de leur population formée aux gestes

qui sauvent.

"Nous ne pensions pas trouver en France des taux de survie supérieurs à 40 % dans certains

départements, c'est un score excellent", commente le professeur Xavier Jouven, cardiologue à

l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, principal auteur de l'étude.

En 2005, cet expert de l'Institut national de la santé et de la

recherche médicale (Inserm) a mis en place un registre

national de la mort subite du sportif, lequel a permis, en

2012, d'évaluer le nombre de décès liés à un arrêt

cardiaque chez le sportif – de 800 à 1 000 morts par an en

France. La moitié d'entre eux surviennent sur un stade ou

un gymnase. La moyenne d'âge au moment de l'incident

est de 46 ans chez l'homme, 44 ans chez la femme. "Seuls 5

% de ces décès touchent des sportifs de haut niveau, 95 %

concernent des sportifs amateurs", ajoute Xavier Jouven.

LE NORD ET LA CÔTE-D'OR BONS ÉLÈVES

Les auteurs ont analysé les données de 820 morts subites survenues chez des sportifs de 10 à 75 ans

entre 2005 et 2010. Deux départements, le Nord et la Côte-d'Or, affichent des taux de 43,8 % de

survie sans séquelles à la sortie de l'hôpital. A l'opposé, les Vosges et le Territoire de Belfort ont des

taux de survie nuls – mais ils présentent très peu de cas. Au total, le taux de survie ne dépasse pas

10 % dans près de la moitié des soixante départements ayant fait l'objet de l'étude. En moyenne, le

taux de survie après un arrêt cardiaque est de 15,7 % chez le sportif – alors qu'il plafonne entre 3 %

et 5 % pour la population générale.

Presque toutes les morts subites résultent d'un hyper-emballement brutal des ventricules cardiaques,

ou "fibrillation ventriculaire", qui empêche le cœur de se contracter normalement. "Au moins 10 à

30 % des morts subites peuvent être "ressuscitées" à l'aide d'un défibrillateur automatique. L'action

du premier témoin est ici capitale : il doit défibriller le cœur moins de dix minutes après l'arrêt

cardiaque, à condition de pratiquer entre-temps un massage cardiaque", assure Jean-Pierre Rifler,

chef du service des urgences du centre hospitalier de Montbard (Côte d'Or). Le service mobile

d'urgence et de réanimation (SMUR) est certes essentiel pour permettre au patient de s'en sortir sans

séquelles, mais il n'arrive auprès de la victime qu'après un délai moyen de quinze à vingt minutes.

"TOUT EST AFFAIRE D'INVESTISSEMENT LOCAL"

C'est sous l'impulsion du docteur Rifler que Montbard a été la première ville française à s'équiper de

défibrillateurs automatiques, en 2005. C'est aussi grâce à lui que les communes de Côte-d'Or ont

formé une grande partie de la population aux gestes qui sauvent, grâce à des sessions de seulement

vingt minutes.

Le taux record de près de 44 % de survie, en Côte-d'Or et dans le Nord, sont très fortement corrélés

au nombre de défibrillateurs implantés dans chaque département. "Les différences de survie

s'expliquent essentiellement par la qualité des soins pré-hospitaliers", assure Xavier Jouven. "Tout

est affaire d'investissement local dans l'éducation du public aux gestes qui sauvent", ajoute Eloi

Marijon, coauteur de cette étude.

Ce qui est valable pour les morts subites du sportif vaut aussi pour l'ensemble des morts subites –

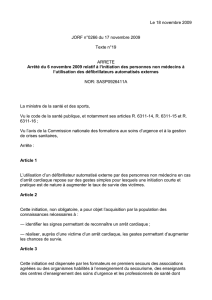

40 000 décès par an en France. Depuis le 4 mai 2007, un décret autorise toute personne à utiliser un

défibrillateur automatique. Depuis, plusieurs mesures favorisent l'installation de défibrillateurs dans

les lieux publics, notamment les stades. Le 29 mai, une proposition de loi visant à rendre

obligatoires les défibrillateurs dans les établissements publics a été déposée à l'Assemblée nationale

par Pierre Morel, député (UMP) de la Lozère.

Florence Rosier

Un risque d'arrêt cardiaque faible pour les sportives

"Les femmes ne représentent que 5 % des victimes de mort subite liée au sport", s'étonne Eloi

Marijon, premier auteur d'une étude qui met en évidence cette protection féminine, parue le 13 août

dans le Journal of the American Medical Association. Les femmes pratiquant le cyclisme font ainsi

huit fois moins de morts subites que les hommes. Ce résultat ne peut s'expliquer par la seule

protection hormonale dont bénéficient les femmes : "En population générale, il y a un tiers [des]

décès cardiovasculaires chez les femmes, pour deux tiers chez les hommes", précise le cardiologue

Xavier Jouven. D'où vient un tel décalage chez les sportifs? Peut-être d'une psychologie différente

de la pratique du sport chez la femme, moins encline à rechercher la performance à tout prix. "Faut-

il mettre en place des stratégies de détection des sujets à risque différentes chez les hommes et les

femmes ?", se demande M. Jouven.

1

/

2

100%