Finitude et finalité sans fin (de l`histoire) Cet essai consiste en une

Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://culture.ulg.ac.be/ - 17/04/2017

- 1 -

Finitude et finalité sans fin (de l'histoire)

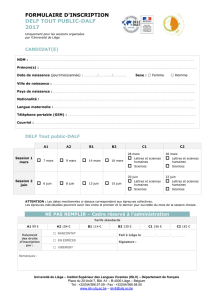

Cet essai consiste en une élaboration critique du problème de la fin de l'histoire à partir de la lecture

de deux ouvrages : L'illusion de la fin, de J. Baudrillard (1992) et Spectres de Marx, de J. Derrida

(1993). L'analyse tente de mettre en évidence le sens positif du problème la «fin de l'histoire» par

le biais de son historicisation, d'une part, de sa mise en rapport avec les concepts de finitude et

de finalité, d'autre part : il apparaît alors comme une illusion nécessairement visée par la politique

d'émancipation radicale (ou révolutionnaire) léguée par la modernité, politique dont la réactivation

semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Cette réactivation, en particulier, s'opposerait à

d'autres modes de pensée de la fin de l'histoire, dogmatiques ou réactionnaires, dont le thème

médiatique de la «fin du monde» est un navrant avatar.

Au jour d'aujourd'hui nous ne

pouvons pas ne pas avoir hérité de ces Lumières, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas, c'est une

loi et un destin, renoncer à l'Aufklärung, autrement dit à ce qui s'impose comme le désir énigmatique de la

vigilance, de la veille lucide, de l'élucidation, de la critique et de la vérité, mais d'une vérité qui en même

temps garde en elle du désir apocalyptique, cette fois comme désir de clarté et de réflexion, pour démystifier

ou si vous voulez pour déconstruire le discours apocalyptique lui-même et avec lui tout ce qui spécule sur la

vision, l'imminence de la fin, la théophanie, la parousie, le jugement dernier1.

Jan Sadeler (1550-1600), Jugement dernier.

Collections artistiques de l'ULg

Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://culture.ulg.ac.be/ - 17/04/2017

- 2 -

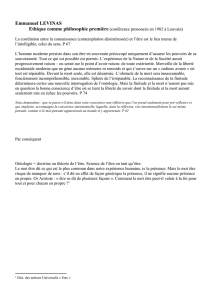

1. Liminaire. Voué au travail et au temps, c'est-à-dire à la maladie et à la mort, cerné par un langage

qui le précède et le domine, hôte d'un seul lieu, héritant d'un monde clos sans rapport de continuité avec

un univers infini désespérément silencieux, et avec lequel il ne se réconciliera pas, l'homme moderne

s'apparaît comme existence radicalement finie. C'est du reste dans la connaissance qu'il prend à partir

de lui-même, en tant que fini, des formes lui indiquant sa finitude, qu'il rencontre sa seule essence, une

irrécusable non-coïncidence avec lui-même, avec le temps et le monde, avec le point de vue de la totalité

ou de l'absolu2.

Cela pourrait attrister. Fort heureusement, aujourd'hui plus que jamais, une idée de l'infini demeure

disponible et nous console : je pense à la bêtise des médias dominants, laquelle - et le thème de la « fin

du monde » est ici exemplaire - semble de fait ne connaître ni borne, ni limite. Des raisons structurelles,

exposées ci-dessous, me font soupçonner que nous ne sommes en fait pas tout à fait capables d'interpréter

correctement le calendrier aztèque sur lequel se fonde cette étonnante prophétie pour temps médiatiques

(cela suppose un rapport au passé et à l'histoire qui ne nous est peut-être plus directement accessible)

et qu'en somme l'état de notre connaissance n'est pas à la hauteur de la vacuité de nos fantasmes3. Il

n'en reste pas moins que l'intérêt rencontré par ce thème en l'An de Grâce 2012 soulève d'intéressantes

questions historiques, philosophiques et politiques qui permettront de l'envisager dans une tout autre

perspective. Relevons simplement, en préambule, que le mérite de cette prophétie quant à l'anéantissant

du monde est de motiver un vif mouvement d'humeur : n'inspire-t-elle en effet pas le désir d'en finir avec un

monde - c'est-à-dire un type historiquement déterminé de société : on parlait, en des temps plus éclairés,

de « modes de production » - qui se soustrait à la tâche d'imaginer le sens de son avenir à la faveur de

pareilles illusions ? On ne me tiendra pas rigueur de régler par méthode un propos critique sur un désir de

cette espèce.

2. Une bêtise. Lié à celui de l'illusion, le problème de la bêtise - le risque inévitable d'une bêtise travaillant

à sa racine la pensée lorsqu'elle cherche à prendre connaissance d'elle-même et du monde - est un thème

important, mais souvent sous-estimé, de l'histoire de la philosophie (de Kant à Sartre et Deleuze). La bêtise

est chose complexe : elle connaît des degrés, des sommets ou des pics. Si l'on s'applique à mettre en

évidence les forces alternatives qui, du sein même de la pensée, ne cessent de s'y opposer - quoique sans

garantie, plutôt dans la certitude de la voir toujours refleurir ailleurs -, il n'est pourtant pas impossible d'en

retracer l'histoire. Bref flash-back dans l'histoire récente de la bêtise. Il y a une vingtaine d'années, un autre

pic était atteint autour d'un thème connexe, celui de la fin de l'histoire.

Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://culture.ulg.ac.be/ - 17/04/2017

- 3 -

En 1992, on le sait, un laudateur subventionné de l'état de choses, F.

Fukuyama, publiait un livre prétendant tirer les conséquences philosophiques ultimes de l'effondrement

récent du bloc dit soviétique (The End of History and the Last Man). Fameuse, partiale, la thèse était

aussi stupide. Le début des années quatre-vingt dix ne coïnciderait pas avec la fin d'une époque

historique parmi d'autres (la Guerre froide) : une fois empiriquement démontré que toute tentative pour

vivre ou penser autrement aboutit soit au goulag soit au camp d'extermination, et dans tous les cas à

l'appauvrissement du capital, l'histoire, enfin apaisée, peut venir reposer, loin du bruit et de la fureur, dans

l'idéal « transhistorique » qui secrètement l'animait : soit la démocratie libérale « à la mode de chez nous »,

i. e. néo-libérale, dont l'universalisation forcée, désormais possible, s'avère du même coup nécessaire.

Je passe sur la relativité évidente d'un idéal politique prétendument transhistorique, voire naturel, que l'on

sait pourtant géo-centré, d'apparition récente et d'ailleurs déterminé par le développement antagonique

(la lutte des classes) et historique (révolution industrielle, fordisme, post-fordisme, domination du pôle

financier) du capital. Il est au reste notoire, depuis l'écrasement des Conseils de Cronstadt (1921), que les

pays dits communistes, loin d'être l'Autre du capital, n'ont guère représenté autre chose qu'une modalité

différente (centralisée et bureaucratique, manquée) d'accumulation de ce dernier, et une reconduction de

la séparation entre propriétaires des moyens de production (bourgeoisie) et propriétaires de leur seule

force de travail (prolétariat), entre dirigeants et exécutants4. Il n'est enfin pas utile d'opposer à la thèse de

Fukuyama un supposé retour fracassant de l'histoire à tire-d'aile de Boeings (9/11) et à coups de frappes

militaires plus ou moins chirurgicales (les deux guerres d'Irak, la campagne d'Afghanistan) : passés au

rouleau-compresseur médiatique, ces « événements » acquièrent en effet - on le verra, avec Baudrillard,

au § 6 - une texture événementielle bien particulière. C'est donc autre chose qui doit retenir notre attention :

quelque chose qui contredirait la bêtise de Fukuyama.

Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://culture.ulg.ac.be/ - 17/04/2017

- 4 -

À rebours du « néo-évangélisme » de ce dernier, le thème

de la fin de l'histoire a suscité en France, au début des années quatre-vingt dix, l'écriture d'au moins deux

livres (inégalement) importants de philosophie : L'Illusion de la fin, de Baudrillard, et Spectres de Marx,

de Derrida5. Je m'inspirerai dans la suite librement de ces ouvrages, tous deux inscrits dans le sillage

de ce que j'appelle le style critique de la pensée de l'histoire (même si l'un et l'autre, dans des registres

différents, souhaiteraient le dépasser), afin de suggérer que le thème de la fin de l'histoire peut prendre un

sens positif à la condition d'être rapporté à deux autres concepts, ceux de finitude et de finalité. Le thème

navrant de « la fin du monde » aura alors au moins eu pour fonction de nous rendre attentifs à la positivité

du problème de la fin de l'histoire, entendre : à la nécessité de réinscrire celui-ci à l'intérieur d'un récit

politique émancipateur, c'est-à-dire dans l'histoire, elle-même in-définie, des modes de pensée et d'action

par lesquels les hommes apprennent que l'épreuve transformatrice des formes de leur hétéronomie (de leur

finitude) correspond à l'expérimentation pratique de leur pouvoir d'autonomie (de leur liberté) - aussi limité

celui-ci soit-il.

C'est en ce sens et en ces termes, en faisant retour, à vingt ans de distance, sur deux livres

contemporains et comparables sur bien des points, que l'on prendrait ici en garde quelque chose du désir

apocalyptique pour démystifier ce qui spécule sur l'imminence de la fin.

1 J. Derrida, D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris, Galilée, 1983 (je souligne).

2 Ce « silence » évoque aussi bien Pascal que Bergman ; pour plus de rigueur, on lira A. Koyré, Du monde

clos à l'univers infini (1957) et M. Foucault, Les Mots et les choses (1966).

3 J'y insiste, il s'agit bien d'une prophétie à usage médiatique, créée par et pour le champ des médias qui font

et suivent le courant dominant (mainstream) : il y a moins d'illuminés que l'on veut bien le dire, mais on ne

Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège

© Université de Liège - http://culture.ulg.ac.be/ - 17/04/2017

- 5 -

dit pas assez à quel point les médias, soumis à la loi de l'audimat, c'est-à-dire à la loi du profit actionnarial,

sont aujourd'hui vecteurs d'obscurantisme.

4 Ceci dit indépendamment des tentatives de subversions internes au bloc de l'Est, en particulier la Révolution

hongroise de 1956. On lira les textes du groupe Socialisme ou barbarie et de l'Internationale situationniste ;

le § 4 du livre de G. Debord, Commentaires sur la société du spectacle (1988), résume bien l'enjeu.

5 J. Baudrillard, L'Illusion de la fin ou la grève des événements, Paris, Galilée, 1992 ; J. Derrida, Spectres de

Marx. L'État de la dette, le travail de deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Galilée, 1993. Respectivement

abrégés IF et SM, toutes les références dans le corps de l'article renvoient à ces deux ouvrages.

3. La critique. Non loin de Baudrillard, on pourrait nommer exténuation de la modernité l'épuisement d'un

certain style du rapport de la pensée à son histoire, le style critique, style ou êthos de la pensée dont la

mise en lumière est traditionnellement associée au nom de Kant6. La critique désigne l'inquiétude quand

elle trouve à se loger au cœur de la pensée et de son travail, le soupçon que celle-ci apprend alors à

porter constamment sur elle-même, sur ses limites de droit et de fait, sur ses conditions de possibilité, en

particulier historiques, inquiétude ou soupçon quant à soi qui, en l'absence d'une norme transcendante

orientant de tout temps le travail de la pensée et la course de l'histoire, définit intégralement le champ de

l'expérience historique de la pensée. D'un point de vue pratique, une telle pensée critique est liée à une

promesse ou un espoir, celui d'une transformation politique de l'histoire dans le sens d'un surcroît de justice

et de liberté ; cette modification politique devient l'œuvre nécessaire des hommes qui ne subissent pas

l'histoire dont ils héritent, en tant qu'existences finies, sans en même temps découvrir progressivement la

possibilité de la constituer, collectivement, de façon autonome et finalisée.

Affaire de succession, d'héritage et de générations7 : la pensée critique de l'histoire est d'abord autocritique

en ce qu'il lui appartient de réfléchir pour les modifier ses propres limites, sa finitude, et d'abord l'héritage

historique qui est le sien, que chaque génération doit passer au crible relativement à la promesse finale

d'une émancipation dont le contenu - on va le voir - doit rester largement indéterminé, formel, sans fin(s).

Ceci posé, je prélève dans les deux ouvrages qui nous intéressent quelques passages allant exactement

dans ce sens ; manière de résumer d'un trait, par anticipation, l'essentiel des développements suivants.

4. Finitude et finalité (citations). Selon Baudrillard, le propre des pensées modernes ou critiques (Marx et

Nietzsche sont allégués) est qu'« elles assignent toutes au genre humain émancipé une finalité souveraine,

un au-delà qui n'est plus celui de la religion, mais un au-delà de l'humain dans l'humain, un dépassement

de sa propre condition, une transcendance venue de ses propres forces, une illusion peut-être, mais une

illusion supérieure » (IF, p. 135). Un tel dépassement suppose une conscience inquiète de la mortalité

et la certitude que celle-ci ne sera effacée ou relevée dans aucun monde, celui-ci ou un autre : on nie

l'état de choses en vertu de sa propre finitude, et en rapport avec l'idée de la création possible, ici-bas,

d'un tout autre monde (libre, juste, émancipé). Demeure seulement une « immortalité en temps différé »,

laquelle repose sur « une transcendance de la fin, un investissement intense des finalités de l'au-delà et une

opération symbolique de la mort » (IF, p. 130). La pensée critique est donc une pensée de la fin toujours-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%