L`expression de la qualification dans les langues africaines Pascal

L’expression de la qualification dans les langues africaines

Pascal Boyeldieu, LLACAN (UMR 8135)

et Gudrun Miehe, Universität Bayreuth

La présente communication rend compte d’une partie des travaux collectifs menés, dans le

cadre d’un programme de recherche franco-allemand, sur le thème ‘Typologie de l’adjectif et

de la qualification dans les langues africaines’.

Elle propose, à partir d’une documentation concernant 28 langues du continent africain, un

exposé synthétique (nécessairement succinct) des principaux moyens mis en oeuvre pour

prédiquer ou pour attribuer l’expression d’une qualité. Cet inventaire a pour objectif de mieux

cerner, en dernier recours, ce qui fait la spécificité de l’adjectif, tel qu’il peut être impliqué

dans les deux fonctions de prédication et de détermination (modification du nom).

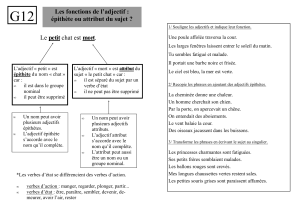

Prédication

1. Dans la majorité des langues la prédication de la qualité s’exprime par excellence au moyen

de verbes, qui ne sont généralement pas statifs mais processifs (‘grandir’, ‘rougir’) et, en tant

que tels, préférentiellement exprimés sous un aspect perfectif (‘il est (devenu) grand / rouge’).

Dans quelques langues des verbes référant à une qualité constituent un sous-ensemble

morpho-syntaxique caractérisé par des restrictions combinatoires avec les marques modo-

aspectuelles voire par une morphologie spécifique.

2. Cette situation préfigure le cas, plus rare et méritant un exposé circonstancié, de langues

qui connaissent une catégorie spécifique (‘adjectifs prédicatifs’), distincte de celle des verbes

et néanmoins spécialisée dans la fonction prédicative.

3. Des constructions ‘à copule’ au sens large (copule stricto sensu, verbe plus ou moins

défectif ou grammaticalisé référant à ‘être’, ‘se tenir debout / couché’, ‘devenir’ ou ‘faire’,

copule ‘zéro’ dans une simple juxtaposition) permettent de prédiquer un adjectif, un participe,

un adjectif d’affinité adverbiale, un groupe nominal circonstanciel (litt. ‘il est en l’état de

courage’ = ‘il est courageux’, il est avec force’ = ‘il est fort’) ou un nom (en particulier pour

l’expression de déficiences physiques).

4. Bien que les verbes traduisant ‘avoir’ soient peu fréquents dans les langues africaines, les

prédications de qualité au moyen d’un verbe de ‘possession’ (litt. ‘avoir de l’amertume’ =

‘être amer’, ‘avoir de la rapidité’ = ‘être rapide’) sont moins rares qu’on ne pourrait le penser

a priori. Ces constructions peuvent notamment, dans certains cas, soit compenser l’absence

d’adjectifs, soit traduire une qualité inhérente par opposition avec d’autres constructions

exprimant une qualité passagère.

5. Enfin des ‘constructions à expérient’ (experiencer constructions) ont ceci de particulier

qu’elles traitent l’individu affecté par un état physique ou une émotion comme l’objet

(patient) d’un procès (litt. ‘la faim le tue’ = ‘il a faim’, ‘cela l’a mangé’ = ‘il est surpris’) ou

encore qualifient, de façon métaphorique, une partie spécifique de l’individu pour référer à

une qualité d’ensemble (litt. ‘son coeur est beau’ = ‘il est gai’, ‘son oeil est froid’ = ‘il est

indécis’).

Détermination

1. Les termes susceptibles de déterminer un nom centre de syntagme en référant à une qualité

sont éminemment représentés par des adjectifs, lesquels, lorsqu’ils existent, distinguent

généralement adjectifs ‘primaires’, en inventaire plus ou moins restreint, et adjectifs dérivés

de verbes, plus nombreux.

2. Le participe, quand il existe, peut également déterminer le nom. Préférentiellement dérivé

de verbes transitifs ou dynamiques, il est le plus souvent en distribution complémentaire avec

l’adjectif déverbal, préférentiellement dérivé de verbes intransitifs ou statifs.

3. Certaines langues connaissent également une importante catégorie d’adjectifs de caractère

nettement expressif (parfois nommés, de façon discutable, ‘idéophones’), qui sont de nature

plus adverbiale, au sens où ils peuvent également, outre leur fonction de détermination du

nom, modifier le prédicat verbal. Ces termes ont fait l’objet d’une recherche moins

systématique mais ils pourraient jouer un rôle plus important qu’il n’est apparu dans un

premier temps.

4. Un nom déterminant dans une construction associative peut lui-même traduire une qualité,

en référant notamment à un type (matière, genre / âge / taille, destinataire, membre d’un

groupe social). Dans les langues qui connaissent un ordre inverse pour les deux constructions

associative / qualificative, certains noms peuvent occuper la place caractéristique d’un adjectif

(qualifiant), élargissement fonctionnel qui s’accompagne parfois d’un déplacement

sémantique sensible (‘feu’ > ‘chaud’ ou ‘terrible’, ‘tubercule’ > ‘énorme’).

5. Le nom peut être qualifié au moyen d’une proposition relative. Ce procédé est évidemment

privilégié dans le cas des rares langues qui n’ont pas d’adjectif. Ailleurs il constitue une

simple alternative à la détermination par un adjectif.

6. Enfin certaines langues à classification nominale connaissent des marqueurs associés à une

valeur spécifiquement augmentative ou diminutive. La dérivation par changement de classe

peut alors elle-même représenter une forme de qualification, à la limite toutefois de la

lexicalisation.

Conclusions

Compte tenu des réserves concernant la représentativité du corpus, quelques tendances

générales ressortent de cette étude d’ensemble, qui permettent de mieux caractériser la place

et la spécificité des adjectifs :

1. Deux catégories essentielles sont impliquées dans l’expression de la qualification : les

verbes et les adjectifs. Les premiers sont clairement spécialisés dans la fonction prédicative et

les seconds dans la fonction déterminative (épithète), même si les verbes peuvent modifier un

nom (relatives) et les adjectifs être prédiqués dans les constructions ‘à copule’.

2. L’existence d’une catégorie spécifique d’adjectifs spécialisés dans la fonction prédicative

est relativement exceptionnelle.

3. Adjectifs et participes présentent de fortes affinités et sont souvent complémentaires. Les

seconds sont toutefois moins susceptibles d’être prédiqués dans les constructions ‘à copule’.

4. Adjectifs et participes se distinguent plus clairement des adjectifs d’affinité adverbiale, qui

requièrent généralement, en prédication (constructions ‘à copule’), des marqueurs propres.

Ces termes, parfois caractérisés comme ‘adjectifs-adverbes’ ou ‘adjectifs expressifs’ – mais

bien distincts des adverbes –, peuvent décrire des propriétés précises et complexes (‘pas assez

sucré’, ‘svelte et active (femme)’, ‘gonflé (de larmes, de lait)’) et constituent des catégories

quantitativement importantes qui méritent une attention plus grande tant de la part des

descripteurs que de celle des typologues.

1

/

2

100%