Aperçu - Georges Mion

Prise en charge du choc hémorragique

G. Mion, C. Peraldi, G. Auffret, J.-L. Daban, Y. Diraison

Hôpital d’instruction des Armées du Val-de-Grâce, 74, boulevard de Port-Royal, 75230 Paris cedex

05, France

POINTS ESSENTIELS

● Les gestes urgents d’hémostase ou de radiologie interventionnelle sont indissociables

de la restauration d’une volémie correcte, selon les concepts d’hypotension permissive,

éventuellement de remplissage, par faibles volumes, de sérum salé hypertonique.

● L’évaluation de la spoliation sanguine est trompeuse : chez le sujet éveillé, l’hypotension

artérielle ne survient que tardivement. La tachycardie est alors un signe alarmant.

● La surveillance rapprochée de l’hématocrite est cruciale, mais, en cas de saignement

aigu, il ne s’abaisse qu’avec le remplissage, donc avec retard.

● La kétamine et l’étomidate à faibles posologies sont les agents d’induction de choix.

L’utilisation du thiopental et du propofol n’est pas recommandée.

● Les anesthésiques volatils halogénés inhibent l’activité sympathique et baroréflexe.

Le protoxyde d’azote entraîne une dégradation hémodynamique.

● L’administration précoce d’un vasopresseur est indiquée lorsque le remplissage vascu-

laire ne corrige pas rapidement l’hypotension.

● La lutte continue et obstinée contre l’hypothermie, qui a des conséquences dramati-

ques sur l’hémostase et l’hémodynamique, doit être une priorité.

● La curarisation, pour une séquence d’induction rapide avec manœuvre de Sellick, est

indispensable.

● L’utilisation d’un volume courant supérieur à 7 ml/kg de poids théorique est un fac-

teur indépendant de surmortalité.

● En cas d’état de choc non contrôlé, de critères de la triade fatale, de transfusion

massive, une approche de type damage control est indiquée de façon à limiter au

maximum le temps opératoire.

INTRODUCTION

Le choc hémorragique reste la principale des causes de décès dans le domaine des

polytraumatismes, de la chirurgie lourde, des hémorragies digestives ou obstétricales…

Journées des infirmier(e)s anesthésiste, d’urgence et de réanimation 2007

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Part2-Ch06.indd 1Part2-Ch06.indd 1 6/30/2007 12:27:10 PM6/30/2007 12:27:10 PM

2 G. Mion

Les gestes urgents d’hémostase ou de radiologie interventionnelle, indissociables de

la restauration d’une volémie correcte, nécessitent le plus souvent une anesthésie

générale [1]. Hypotension permissive, remplissage par faibles volumes de sérum salé

hypertonique (SSH), prise en charge de type « damage control », modulation de l’hé-

mostase ou conception de nouveaux transporteurs de l’oxygène visent à l’améliora-

tion constante du pronostic de ce défi hémodynamique [2].

PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ÉTAT DE CHOC HÉMORRAGIQUE

L’hémorragie provoque une hypovolémie absolue brutale qui exacerbe l’activité sympa-

thique (phase sympathoactivatrice). Chez le sujet éveillé, la mise en jeu des baroréflexes,

puis de la régulation neurohumorale permet une conservation trompeuse de la PA

moyenne (PAM). Il est essentiel de comprendre que chez le sujet normal, la baisse de PA

ne survient que tardivement, lorsque l’ajustement de la précharge ne suffit plus à main-

tenir le volume d’éjection systolique (VES). La tachycardie est alors un signe alarmant.

Dans certains cas d’hypovolémie massive, une vasodilatation et une bradycardie (sym-

patho-inhibition) peuvent cependant détériorer brutalement l’hémodynamique [3].

La dette en oxygène est reflétée par une acidose proportionnelle à la quantité spo-

liée d’hémoglobine. La faillite des pompes adénosine triphosphate (ATP)-dépendantes

entraîne un œdème endothélial et érythrocytaire (translocation sodée) qui aggrave

les conditions microcirculatoires. La vasoconstriction provoque une ischémie dans

les territoires cutané, rénal mais surtout splanchnique, dont la circulation, partie

immergée de l’iceberg, est sacrifiée au profit du cerveau et du myocarde. L’ischémie

est responsable de lésions digestives de stress et de l’activation des polynucléaires

(PNN) qui génèrent des lésions tissulaires (syndrome de détresse respiratoire aiguë

[SDRA]) par l’intermédiaire d’enzymes et de radicaux libres (stress oxydatif), sources

de mortalité secondaire par défaillance multiviscérale (SDMV). La séquence isché-

mie–reperfusion provoque également des lésions endothéliales responsables d’une

fuite capillaire des liquides et des macromolécules (capillary leak syndrome) et déclen-

che une réponse inflammatoire systémique (SIRS). Enfin, une paralysie immunitaire

augmente la susceptibilité des traumatisés aux infections [4].

EFFETS DES AGENTS ANESTHÉSIQUES DANS LE CONTEXTE

DE L’ÉTAT DE CHOC

Anesthésiques volatils halogénés et protoxyde d’azote

À partir de 1 CAM, l’isoflurane, le sévoflurane et, à un moindre degré, le desflurane,

inhibent l’activité sympathique et baroréflexe. En cas d’hypovolémie, le protoxyde

d’azote dégrade l’hémodynamique, et risque d’augmenter le volume des cavités ou

des épanchements aériques lié à sa diffusion.

Agents intraveineux

L’état de choc influence les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques

des anesthésiques et la plupart d’entre eux inhibent de façon dose-dépendante l’ac-

tivité sympathique et baroréflexe. Le bas débit diminue le volume de distribution et

l’efficacité des émonctoires ; la baisse de la protidémie et l’hypothermie modifient la

pharmacocinétique. Dans tous les cas, les posologies doivent être diminuées [5].

Part2-Ch06.indd 2Part2-Ch06.indd 2 6/30/2007 12:27:10 PM6/30/2007 12:27:10 PM

Prise en charge du choc hémorragique 3

Thiopental et propofol

Le thiopental, vasodilatateur et dépresseur myocardique, aurait fait plus de victimes

à Pear Harbor que les bombes japonaises. Le propofol provoque une hypotension

artérielle plus marquée encore. L’augmentation de la forme libre (hypoprotidémie)

modifie la pharmacodynamie. Son utilisation chez le patient en état de choc, non

recommandée, devrait se limiter au 5e ou au 10e de la posologie habituelle.

Kétamine

L’anesthésie au cours du choc hémorragique reste l’une de ses principales indica-

tions, car elle est utilisable pour l’intubation de l’estomac plein et la stimulation sym-

pathique provoque une augmentation de la fréquence cardiaque (FC), de la PA et

du débit cardiaque. Cependant, son effet vasodilatateur direct pourrait expliquer le

collapsus parfois observé [6]. La posologie doit être réduite (0,5 à 1,5 mg/kg). Elle

demeure l’anesthésique des conditions défavorables comme la médecine de guerre

[7], de catastrophe, des pays émergeants et est utilisée, en médecine préhospitalière,

chez le patient incarcéré [8]. En cas d’hypercapnie, elle augmente la pression intra-

crânienne. En revanche, si la capnie est contrôlée, une induction avec l’association

midazolam-kétamine ou propofol-kétamine préserve la pression de perfusion céré-

brale, sans augmentation de pression intracrânienne (PIC) [8].

Étomidate

C’est le seul agent intraveineux qui n’altère pas l’activité baroréflexe. Il permet l’in-

duction rapide des patients hypovolémiques sans effondrement de la pression arté-

rielle (PA). Il diminue la pression intracrânienne (PIC) et sa pharmacologie est peu

modifiée par l’état de choc. Toutefois, même au décours d’une injection unique de

0,3 mg/kg, il interfère avec la réponse à l’agression en inhibant l’activité 11-hydroxy-

lase surrénalienne, ce qui le disqualifie pour l’entretien de l’anesthésie.

Morphinomimétiques

Les morphinomimétiques diminuent l’activité sympathique, réduisent la CAM, et

sont bradycardisants.

Anesthésie périmédullaire

Les effets des anesthésies axiales sur le système nerveux autonome (SNA) et la chute

des résistances périphériques sont d’installation brutale [9]. Plus l’activité sympathi-

que est élevée, plus la chute de PA est importante, ce qui les contre-indique formelle-

ment dans les états de choc [2].

PÉRIODE PRÉOPÉRATOIRE

Une prise en charge précoce, agressive et monitorée diminue la mortalité. Remplissage

vasculaire, geste d’hémostase et réanimation doivent être menés de front. La gestion

des produits sanguins, la prévention constante de l’hypothermie, le maintien d’un

état hémodynamique et d’une narcose suffisante sont un défi permanent qui exige

expérience et organisation ; procédures et check-lists sont recommandées [2].

L’équipe chirurgicale est présente à l’accueil du patient pour une intervention

de sauvetage (massage cardiaque interne, clampage aortique, trachéotomie…). La

Part2-Ch06.indd 3Part2-Ch06.indd 3 6/30/2007 12:27:10 PM6/30/2007 12:27:10 PM

4 G. Mion

banque du sang est prête, les techniques d’imagerie doivent être disponibles : écho-

graphie, embolisation, scanner si l’hémodynamique le permet. Dans une ambiance

d’urgence extrême, évaluation et préparation sont raccourcies, le patient parfois trans-

féré sans délai au bloc opératoire. Le médecin-anesthésiste doit s’entourer d’aides et

le matériel être prêt : dispositifs de réchauffement des solutés et d’accélération de

perfusion, de mesure du taux d’hémoglobine, pousse-seringue de noradrénaline, cell

saver, bair-hugger, PA invasive, etc.

L’évaluation relève l’horaire du dernier repas, les antécédents, traitements ou aller-

gies, les mesures de réanimation déjà entreprises et recherche des critères d’intuba-

tion difficile. L’évaluation de la spoliation sanguine est trompeuse ; un faciès altéré,

des marbrures, une altération du temps de recoloration, de l’état de conscience ou

de la diurèse précèdent l’hypotension puis la tachycardie, qui sont les signes alar-

mants d’une hypovolémie au moins supérieure à 30 % de la masse sanguine. Le bilan

comprend groupe sanguin, recherche d’agglutinines irrégulières (RAI), numération-

formule sanguine (NFS), hémostase, puis gaz du sang (GDS), lactates, bilan enzyma-

tique. La surveillance rapprochée de l’hématocrite est cruciale, sans perdre de vue le

piège qu’en cas de saignement aigu, il ne s’abaisse qu’avec le remplissage, donc avec

retard [10].

REMPLISSAGE VASCULAIRE. OBJECTIFS DE PRESSION ARTÉRIELLE

Abords vasculaires

Deux cathéters périphériques de calibre 14 ou 16 G aux plis des coudes permettent un

remplissage massif et rapide. L’abord veineux central, plutôt fémoral, d’au moins 7 F,

n’est indiqué qu’en seconde intention. La mesure sanglante de la PA, dont les variations

respiratoires sont le moyen le plus fiable de détecter une hypovolémie, est impérative [4].

Cristalloïdes, colloïdes, ou hypertoniques ?

Les colloïdes exposent à des risques d’allergie, de troubles de l’hémostase et d’altéra-

tions de la fonction rénale [11], mais le volume nécessaire de cristalloïdes est trois à cinq

fois supérieur pour des valeurs identiques de Qc et de TaO2. Les dextrans, disqualifiés

par le risque anaphylactique, ont laissé la place aux hydroxy-éthyl-amidons de troisième

génération (HEA 130/0,4/6 %, Voluven®) qui peuvent être administrés jusqu’à 50 ml/kg

[12]. Ils sont beaucoup plus efficaces et bien moins allergisants que les gélatines [13].

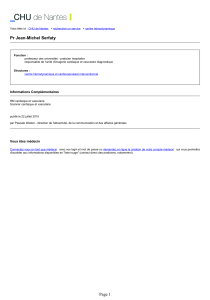

Quatre à 6 ml/kg (small volume resuscitation) de SSH à 7,2 %, associé à un HEA

(Hyper-HES®) ont un pouvoir de remplissage sept à 11 fois supérieur à celui du salé

isotonique (figure 1). Le SSH améliore rapidement le débit cardiaque [14] et la micro-

circulation en diminuant l’œdème endothélial. La vasodilatation, qui redistribue le

débit vers les territoires coronaire, rénal et mésentérique, contrecarre les lésions intes-

tinales de stress, l’adhésion des PNN et le stress oxydatif. L’hypernatrémie transitoire a

des effets antiœdémateux (effet mannitol-like) au niveau cérébral et pulmonaire [15].

Concept de réanimation hypotensive

En cas d’hémorragie non contrôlée, dans l’attente du geste d’hémostase, un objec-

tif de 80 à 90 mmHg de PA systolique (50 mmHg de PAM, seuil d’autorégulation

des circulations cérébrale et coronaire) doit être toléré pour éviter de majorer le

Part2-Ch06.indd 4Part2-Ch06.indd 4 6/30/2007 12:27:10 PM6/30/2007 12:27:10 PM

Prise en charge du choc hémorragique 5

saignement, exception faite des terrains cardiovasculaires (patients âgés, cardio-

myopathies) ou neurologiques (traumatisme crânioencéphalique ou médullaire).

Dans ce cas, l’objectif de pression artérielle systolique (PAS) doit être à trois chif-

fres, diastolique supérieure à 50 mmHg pour préserver la circulation coronaire,

pression artérielle systolique (PAS) minimale de 120 mmHg en cas d’atteinte

neurologique [16].

Catécholamines

L’administration précoce d’un vasopresseur est indiquée lorsque le remplissage

vasculaire ne corrige pas rapidement l’hypotension. La noradrénaline, agoniste

a-adrénergique puissant, permet d’atteindre plus rapidement l’objectif tensionnel,

de prévenir un désamorçage au cours de l’induction anesthésique, de diminuer les

volumes perfusés donc l’œdème, de lutter contre la vasoplégie. L’adrénaline reste

indiquée en cas de défaillance myocardique [17].

INDUCTION

Choix des produits anesthésiques

La volémie est rarement restaurée lors de l’induction où la sous-estimation de l’hypo-

volémie [10] peut entraîner un collapsus fatal. Malgré le choix de faibles doses et

d’hypnotiques les moins dépresseurs (étomidate ou kétamine), il faut disposer d’em-

blée d’une seringue électrique de noradrénaline.

Figure 1. Évolution de l’expansion volémique au cours d’une perfusion de 500 ml en 30 min.

Les dextrans sont les colloïdes les plus efficaces, le Voluven® procure un remplissage stable

(qui perdure 6 h), les gélatines ne sont guère plus efficaces que les cristalloïdes. Pour faciliter la

comparaison, on a simulé une perfusion de 250 ml du soluté hypertonique commercialisé (fort

pouvoir d’expansion volémique, limité dans le temps).

2000

1500

1000

500

0

0 30 60 90 120 150

Temps (Min)

Expansion volémique (mL)

Dextran 40 (10 %)

HEA (130/0,4/6 %)

Gélatine 3,5 %

Ringer Lactate

250 mL HyperHES

Part2-Ch06.indd 5Part2-Ch06.indd 5 6/30/2007 12:27:11 PM6/30/2007 12:27:11 PM

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%