epreuve de synthese

- 32 -

CONCOURS IPAG

2012

EPREUVE DE SYNTHESE

Durée : 3 heures

Coefficient attribué à cette épreuve : 3

Il est demandé au candidat de faire la synthèse en 450 mots (avec une tolérance de plus ou moins

10%) de l’ensemble des documents. Le candidat doit mettre un signe après chaque groupe de

50 mots et indiquer, en fin de copie, le nombre total de mots.

La synthèse demandée ne saurait être un résumé successif des différents documents. Elle doit être

un texte entièrement rédigé, construit autour d’une problématique posée en introduction,

ordonné selon un plan clair et s’achevant par une conclusion. Il n’est pas nécessaire de faire

référence aux documents (“ le document 1 précise…, “ Untel s’oppose à… ”).

Au final, le lecteur de la synthèse doit pouvoir comprendre, sans avoir à se reporter aux documents,

les enjeux du débat posé par les différents documents.

Nous attirons l’attention du candidat sur :

• la nécessité absolue de poser une problématique d’ensemble permettant ensuite

d’ordonner de manière logique et nuancée les arguments ;

• l’importance des qualités d’orthographe et de rédaction.

- 33 -

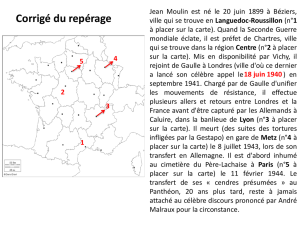

Document 1 :

Le 6 juillet 2005, Londres est désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques (JO) d’été de

2012. Le projet London 2012 l’emporte face aux autres villes candidates, parmi lesquelles Paris,

Moscou, New York et Madrid. Il ne s’agit pas d’une première pour Londres : la ville a accueilli les

JO en 1908 et en 1948. Les manifestations s’étaient tenues dans l’ouest de Londres, à Shepherd’s

Bush puis à Richmond. Les JO d’été de 2012 seront cette fois organisés à Stratford, dans la banlieue

est ainsi que sur plusieurs autres sites disséminés dans la capitale et le reste du pays. Stratford sera

l’épicentre de l’événement qui se déroulera du 27 juillet au 12 août et du 29 août au 9 septembre

pour les Jeux paralympiques.

Si la stratégie proposée dans le dossier de candidature est d’utiliser en décor le Londres

emblématique, il s’agit surtout de concentrer le village olympique et la majorité des équipements

sportifs sur un même site, à proximité du centre-ville. À ce point fort de la candidature s’ajoute le

projet de legs olympique qui repose sur une vaste opération de renouvellement urbain de Stratford,

banlieue de l’est londonien en difficulté. Contrairement aux précédentes éditions qui n’avaient

suscité qu’une médiatisation et des infrastructures modestes dont il ne subsiste rien aujourd’hui, les

JO 2012 mobilisent l’État, le Grand Londres et des acteurs privés pour la construction de grands

équipements, d’infrastructures de transport, de logements au sein mais aussi autour du site de

Stratford. Le coût total de l’organisation des JO s’élève à présent à 10,7 milliards d’euros, un

investissement qui dépasse largement la seule organisation de la manifestation.

Le contexte contemporain est bien différent, l’événement est devenu mondial et les

investissements consentis servent une stratégie de transformations urbaines à plus long terme dans

la lignée des projets de renouvellement urbain menés à Barcelone (1992), Sydney (2000) mais aussi

Athènes (2004) et Pékin (2008). Les enjeux sont certes le bon déroulement des compétitions

sportives, mais aussi et surtout l’élaboration d’un projet urbain qui entend profiter des

investissements engagés : le legs territorial. L’aménagement de Stratford s’inscrit alors dans une

filiation, celle des projets de renouvellement urbain post olympiques d’Athènes, de Sydney et

surtout de Barcelone. La concentration des équipements sur un même site est au service d’une

stratégie qui vise à transformer physiquement Stratford à long terme selon l’agenda et la

programmation du Grand Londres et de l’État. Une vaste opération de renouvellement urbain

permet à l’État et à la municipalité de Londres de substituer à Stratford, banlieue industrielle en

déclin de l’est londonien, un territoire plus compétitif dans le contexte de mondialisation et de

métropolisation. Le legs de l’événement révèle alors une planification entrepreneuriale pour une

"territorialisation olympique" (Danselo et Mela, 2006) qui capitalise sur la bonne accessibilité de

Stratford tout en niant une grande partie de ce qui constituait son territoire. (…)

Le programme de rénovation urbaine et d’équipement est ainsi relativement conforme aux

autres opérations d’aménagement menées dans le Grand Londres depuis 2000. Depuis la

publication du premier London Plan en 2004, la municipalité du Grand Londres a identifié des

zones à réaménager en priorité : les opportunity areas. Ces espaces, qui ont en commun un niveau

élevé de précarité et/ou un niveau d’accessibilité important, doivent assurer (et/ou absorber)

l’essentiel de la croissance de la ville durant les vingt prochaines années. Contrainte spatialement

par une ceinture verte, Londres mise sur une croissance urbaine compacte, faiblement

consommatrice d’espace et d’énergie. Le principe est alors de densifier ponctuellement les nœuds

de réseaux de transports collectifs pour minimiser les déplacements motorisés (Appert, 2005 et

2009). (…)

Stratford représente une opportunité pour envisager un renouvellement urbain en adéquation

avec l’agenda des acteurs publics et privés de la gouvernance néo-libérale du Grand Londres.

"Après les JO, on assistera à la création d’un nouveau quartier urbain pour l’Est de Londres, la plus

importante opportunité à saisir pour des entreprises de stature internationale, entrepreneurs et

investisseurs". Le potentiel de développement urbain anticipé est en effet le plus important depuis

- 34 -

l’opération des Docklands. Mais les pouvoirs publics doivent justifier l’investissement financier

nécessaire, qu’il s’agisse de la taxe locale de 23 euros prélevée par la mairie de Londres, les 2,8

milliards de la loterie nationale et les 6,9 milliards d’euros fournis par l’État central (Evans, 2010).

Il s’agit alors de capitaliser sur la bonne accessibilité des lieux, sur l’abondance des terrains

jugés sous-utilisés et sur l’affaiblissement territorial de Stratford dont on anticipe peu de résistances.

Stratford est desservie par l’autoroute A12, 3 lignes de métro, 3 services ferroviaires et elle est

traversée par la ligne TGV entre le tunnel sous la Manche et Londres depuis 2007. Le site est ainsi à

moins de 15 minutes de la City, 7 minutes de la gare de St Pancras et à 10 minutes de Canary Wharf

via la Jubilee Line ouverte en 2000 (Appert, 2006). La présence de vastes friches ferroviaires offre

un foncier facilement mobilisable pour un grand projet urbain qui serait difficilement réalisable par

le seul secteur privé. Enfin, la population de Stratford est hétérogène, pauvre et politiquement peu

mobilisée (Florio et Edwards, 2001). Elle est aussi peu qualifiée et vit, pour partie, dans des

logements et dans un environnement dégradés. Le taux de chômage élevé des jeunes, le faible

revenu des ménages, l’importante population immigrée et la forte proportion de logements sociaux

sont instrumentalisés pour illustrer la précarité des lieux, ces maux étant corrélés implicitement dans

les discours officiels à une forte criminalité et à la dégradation du lien social. (…)

M. Appert : Les Jeux olympiques de Londres : un grand événement, alibi du renouvellement

urbain à l'est de la capitale ; http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc

Document 2 :

Les années 1980 ont vu l’émergence d’un nouvel espace stratégique : la « ville globale »

réunissant des secteurs spécialisés dans les services dont l’organisation en réseau est un avantage

vis-à-vis du degré élevé d’incertitudes et de spéculations propres aux secteurs économiques

mondialisés. Comme New York, Paris, Francfort, Hong Kong, ou Tokyo, Londres est devenue une

ville globale capable de produire autant qu’elle absorbe. (…)

Au milieu des années 1980, la strate supérieure du système des centres financiers se composait

de New York, Londres et Tokyo qui représentaient 60 à 70 % de l’ensemble des marchés financiers.

Une décennie plus tard au milieu des années 1990, Francfort et Paris rejoignaient ce peloton de tête.

En 2006, ces cinq villes dominent largement l’ensemble des marchés financiers et concentrent

d’énormes ressources stratégiques. (…)

Le trait fondamental de Londres, c’est son caractère foncièrement dénationalisé. Tandis que

l’internationalisme de New York est dû au déploiement mondial des sociétés américaines, Londres -

peut-être en raison de la tradition ancienne de l’Empire – est l’un des principaux réceptacles des

capitaux étrangers. Les immeubles de la City appartiennent à des investisseurs néerlandais,

américains, français, japonais ou allemands notamment. Londres arrive en tête de toutes les Bourses

du monde pour le nombre de firmes étrangères cotées. Toute transaction majeure comme la fusion

entre deux grandes sociétés européennes passe obligatoirement par Londres ou New York. Seuls ces

deux marchés peuvent mobiliser les énormes capitaux nécessaires. Ainsi, France Télécom est passé

par Londres pour privatiser une grande partie de son capital.

Cette spécificité de Londres renvoie au phénomène plus large de la division du travail qui règne

au sein du réseau global. On souligne souvent la concurrence entre les grands centres, qui est certes

une réalité. Mais on pouvait dès les années 1980 discerner une division des tâches entre les trois

villes globales dominantes (New York, Londres et Tokyo). Si Tokyo était le centre de l’exportation

des capitaux et New York celui de leur importation en même temps que le centre des innovations

financières, Londres était déjà le centre principal de l’attribution et de la répartition des capitaux

grâce à son vaste réseau bancaire relié aux autres pays du monde – cette fonction particulière

dévolue à Londres en raison de son caractère de marché dénationalisé. (…)

- 35 -

Londres donne un exemple des défis politiques qui attendent les villes globales.

Historiquement, les villes ont fonctionné comme des espaces de politisation de la société. C’est

toujours le cas. Dans les nouvelles villes globales, des populations venues du monde entier se

croisent plus que n’importe où ailleurs. La diversité se lit dans tous les aspects de la vie

quotidienne, dans les lieux de travail, les transports en commun, les événements urbains, sociaux ou

culturels. Cet espace est d’autant plus politisé que les acteurs les plus puissants ont tendance à

vouloir écarter les acteurs les moins puissants qui réagissent en retour. Le mouvement international

émergent pour la gouvernance de ces villes est emblématique de ce conflit qui pourrait bien

déterminer une nouvelle façon de faire de la politique. C’est dans les villes globales que résident

aujourd’hui la plupart des défis sociaux, politiques et économiques de l’avenir : les inégalités et la

lutte pour le logement, les questions d’immigration et d’intégration. Les économies les plus

puissantes et les plus mondialisées sont aussi un réservoir d’économies informelles. Ces réseaux de

villes offrent un terrain d’expérimentation pour de nouveaux modes de gouvernance globale.

S. Sassen : Londres, une ville globale, Questions internationales, La documentation Française,

juillet-août 2006

Document 3 :

Malgré la crise, le Square Mile reste le cœur économique du Royaume-Uni, et l’une des

premières places boursières du monde. Si la City compte 11 500 habitants en 2009, elle emploie

environ 350 000 personnes, dont 63 % dans la finance et l’assurance. La City s’incarne avant tout

dans le London Stock Exchange (LES), la Bourse de Londres. Elle figure au premier rang mondial

devant Tokyo pour les activités bancaires et devant New York pour les transactions et le marché des

devises. Elle domine également le secteur de l’assurance symbolisée par la Lloyd’s. La City

accueille la Banque d’Angleterre, plus de 240 banques étrangères en provenance des cinq

continents, les sièges sociaux de grandes firmes nationales ou à forte participation nationale comme

Shell ou BP.

La réussite de la City est en partie liée à son autonomie historique qui remonte au Moyen Age.

Dès 886, la City bénéficie en effet d’un statut particulier avec sa propre administration. En 1215, les

corporations des grands marchands obtiennent de Jean sans Terre, ruiné par le coût, entre autres, des

Croisades, une autonomie face au pouvoir royal. Les bourgeois de la City gèrent ainsi seuls leurs

affaires et élisent leur maire, qui dispose de compétences judiciaires et d’une police propre. La City

a conservé en partie cet héritage. Ainsi, elle a toujours son propre maire qui n’est pas celui de

Londres. (…)

Mais sa réussite actuelle tient également à sa forte capacité d’adaptation aux évolutions du

marché, notamment l’abolition du contrôle des changes ou la dérégulation, initiées par Margaret

Thatcher dans les années 1980. La City bénéficie également d’une fiscalité britannique avantageuse,

le statut de l’anglais, principale langue du commerce, lui confère un atout supplémentaire, d’autant

plus que la ville, située sur le fuseau horaire de Greenwich, peut dialoguer en temps réel avec l’Asie

le matin, New York et Toronto l’après-midi.

Si la mondialisation et le développement d’internet promettaient une déterritorialisation de

l’économie, la bonne marche des grandes transactions internationales nécessite encore et toujours la

rencontre en un même lieu d’un grand nombre de professionnels hautement qualifiés (directeurs de

firmes, banquiers, experts-comptables, investisseurs, juristes…), professionnels que peu de villes du

monde peuvent concentrer.

La crise financière en 2008-2009 et la crise de la dette en 2011 ont pourtant entamé son

dynamisme. La place financière de Londres est, selon les conclusions de la Commission Vickers sur

la réforme du secteur bancaire, de plus en plus menacée, en particulier par des villes comme Hong

- 36 -

Kong et Singapour. Entre 2011 et 2012, le Centre pour la recherche sur l’économie et les entreprises

estime que la City perdra 27 000 postes. Le nombre de salariés en 2011 est retombé au niveau de

1998 avec 288 000 salariés, loin du record de 2007, où l’on en comptait 354 000. L’enveloppe

globale des bonus est estimée à 4,8 milliards d’euros, un tiers de celle de 2007. (…)

Cœur de la finance mondiale, Londres est aussi un hub pour une large palette de services aux

entreprises. La présence de grandes firmes multinationales dans le Grand Londres génère une

demande importance en services qui dépasse largement la seule sphère financière. Parmi les

activités de support aux entreprises, les activités juridiques (50 % du chiffre d’affaires du secteur au

Royaume-Uni), de comptabilité et de gestion, d’audit et d’expertise (41 %) se sont développées et

structurées à leur tour en de puissantes firmes présentes à travers le monde. Autour de ces firmes

très profitables s’est aussi déployée toute une gamme de services de l’économie postindustrielle :

communication, publicité, marketing, immobilier ou encore ressources humaines dépendent des

commandes des grands groupes. D’autres activités, relevant des arts et des médias télévisuels sont

encore plus concentrés à Londres.

L’économie de la connaissance (32 % des effectifs britanniques) est devenue un atout pour la

ville, notamment face aux métropoles émergentes. Sont concernés : publicité, télévision et cinéma,

musique, arts mais aussi architecture. Les entreprises de ces secteurs, qu’elles soient britanniques ou

étrangères, sont souvent des leaders mondiaux dans leur domaine. (…)

Si les services aux entreprises sont le premier poste d’emplois de Londres, d’autres activités,

moins prestigieuses mais néanmoins nécessaires, occupent une « armée de travailleurs » venue du

monde entier. Il faut en effet assurer la sécurité, le nettoyage et la restauration des résidents,

travailleurs et visiteurs. Ces activités sont réparties de façon plus diffuse dans le centre et plus

ponctuelle dans les centres secondaires du Grand Londres. Le commerce de détail, qui participe

d’une économie résidentielle et touristique, est lui aussi diffus, à l’exception de concentrations dans

le West End (Oxford Street, Regent Street) et le long de grandes rues dans la banlieue de Londres.

Le tourisme occupe enfin une place de plus en plus importante dans l’économie londonienne,

notamment à l’approche des JO de 2012. Le nombre d’actifs dans l’hôtellerie et la restauration a

progressé de 20 % depuis 2000. (…)

M. Appert, M. Bailoni et D. Papin : Atlas de Londres, Autrement, mars 2012

Document 4 :

Depuis quelques jours, des troubles ont éclaté dans tout le pays. Ces violences s’inscrivent

dans un contexte économique et social aggravé par les mesures d'austérité mises en place par les

conservateurs de David Cameron.

Il y a un an à peine, la coalition composée des conservateurs et des libéraux-démocrates

accédait au pouvoir. Depuis lors, le Royaume-Uni a vu se succéder des protestations étudiantes, des

occupations de dizaines d’universités, de nombreuses grèves, des manifestations qui ont rassemblé

près d'un demi-million de personnes. Maintenant, ce sont des troubles violents qui agitent les rues

de Londres et de quelques grandes villes du pays.

Tous ces événements n'ont certes pas la même origine, mais ils s’inscrivent tous dans un

contexte marqué par des réductions budgétaires brutales et de lourdes mesures d’austérité. Le

gouvernement est parfaitement conscient qu'il fait un pari risqué et que ses décisions menacent

d'entraîner des troubles d'une envergure que le pays n'a plus connue depuis le début des années

1980.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%