Problèmes économiques

Problèmes économiques

No 2.947

07 mai 2008

DOSSIER :

Les villes dans la globalisation

Révolution urbaine

Finances et Développement

David E. Bloom et Tarun Khanna

L'année 2008 constitue un tournant dans l'histoire de l'humanité puisque, pour la première fois, plus de la moitié de

la population mondiale vit dans des zones urbaines. Et d'ici à 2030, si le rythme actuel de l'urbanisation se maintient,

cette part pourrait atteindre 60 %. Ce sont les pays du Sud qui vont enregistrer la plus forte croissance urbaine au

cours des vingt-cinq prochaines années. Le phénomène le plus marquant de ce processus d'urbanisation sera, d'ici à

2015-2018, la croissance des " métacités ", c'est-à-dire des agglomérations géantes de plus de 20 millions

d'habitants. Si l'urbanisation est considérée par beaucoup comme un facteur positif en termes de développement,

d'aucuns y voient au contraire un phénomène aux conséquences négatives pour les populations. Bien que les

conclusions de ce débat ne soient pas évidentes, il semble néanmoins qu'une urbanisation rapide peut être une

aubaine, à condition de soigneusement la planifier.

La gig@city, nouveau lieu de la production de capital

Réalités industrielles - Annales des Mines

Dominique Lorrain

Dans la représentation traditionnelle de l'économie, confortée par l'approche marxiste, l'entreprise était le lieu de la

production du capital et la ville celui de sa reproduction au travers des consommations collectives. Le passage de la

mégapole à la gig@city - une cité de plus grande taille et plus dense que la mégalopole des années 1950 et qui

conduit sa mutation à l'heure du développement des réseaux de communication à haut débit - ainsi que les

transformations de l'économie rendent, selon l'auteur, cette vision obsolète. En ce début de nouveau millénaire, la

ville est en effet devenue l'un des lieux majeurs de la production de capital. Elle n'accompagne plus le

développement économique : elle en représente le cœur même. Cette mutation historique s'opère dans un univers de

réseaux où s'organise un échange constant entre ceux des très grandes villes et ceux des très grandes entreprises.

Les territoires de la relation ville-industrie : les clusties

Revue d'économie régionale et urbaine

Frédéric Gaschet et Claude Lacour

D'une manière générale, dans leurs travaux, les chercheurs en économie géographique, en économie industrielle ou

en économie de l'innovation n'évoquent bien souvent la ville que de façon allusive, ce qui ne permet pas de mettre

en lumière sa capacité à faire émerger et se cristalliser les facteurs de développement ainsi que ceux de la

ségrégation. A travers le néologisme de clusty - clusters in the city, clusters by the city -, les auteurs établissent un

lien entre les villes et l'innovation. Ils attirent l'attention sur le fait que la ville n'est pas simplement un lieu qui offre

des économies d'agglomération mais davantage l'endroit qui les favorise ou les fait émerger. Un territoire sur lequel

ou à partir duquel s'organisent des relations entre activités et réseaux permettant la création de potentialités de "

chaînes de valeurs métropolitaines ".

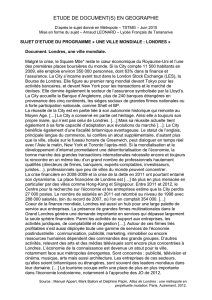

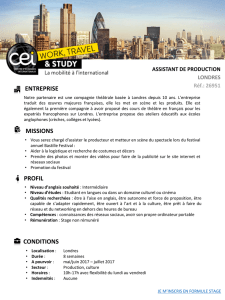

Nylonkong : trois villes-monde du XXIe siècle

Time Magazine

Michael Elliott

Depuis deux décennies, les multiples dimensions de la globalisation sont régulièrement débattues. Un aspect de ce

processus est toutefois rarement évoqué : celui du rôle essentiel que jouent certaines villes, notamment trois cités

idéalement situées sur le globe et partageant la même culture économique : New York, Londres et Hong Kong. Ces

trois villes-monde, interconnectées, où les plus grandes banques d'affaires ont installé leur siège, constituent un

formidable réseau financier qui permet une circulation constante des capitaux autour de la planète, favorisant la

croissance de l'économie mondiale. Les financiers de ce réseau de villes baptisé Nylonkong tiennent en quelque

sorte, en ce début de XXIe siècle, le rôle qui fut celui des banquiers toscans à l'aube du capitalisme.

Londres et Paris : les rivales

The Economist

Il y a deux ans de cela, Paris perdait contre Londres la bataille de l'organisation des Jeux olympiques de 2012. Cette

défaite symbolique, abondamment commentée, est apparue comme un signe supplémentaire du déclin de la capitale

française en comparaison avec l'insolent dynamisme de son ancestrale rivale britannique. Les deux cités sont plus

liées que jamais depuis la mise en service de la première ligne à grande vitesse de Grande-Bretagne, au départ de la

gare Saint-Pancras, mais elles semblent de plus en plus éloignées, si l'on retient comme critères le rôle et l'influence

que chacune des deux villes joue aujourd'hui dans l'économie mondiale. Alors que Londres présente toutes les

caractéristiques d'une ville-monde, Paris semble, selon le célèbre magazine économique britannique, avoir depuis

quelques années perdu en matière d'urbanisme, d'influence culturelle et économique son rôle phare.

Également dans ce numéro

MATIERES PREMIERES

La rente pétrolière en Afrique : bénédiction ou malédiction ?

Finance et bien commun

Brahim Gacem

La forte augmentation du prix du pétrole, ces dernières années, a permis aux pays exportateurs d'accroître de façon

considérable leurs ressources budgétaires. Cette manne pétrolière n'a toutefois pas été, selon l'auteur, une

bénédiction. Elle freine la diversification de ces économies (comme l'innovation), où la croissance n'est soutenue

que par le secteur minier. L'abondance des recettes issues de la vente de l'or noir a, en outre, tendance à exacerber la

corruption, chaque groupe social revendiquant sa part du pactole...

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les enjeux de l'industrie automobile face au réchauffement climatique

Accomex

François Jaumain

La Commission européenne a récemment rendu public son plan de réduction des émissions de dioxyde de carbone

(CO2), dont l'objectif est d'atteindre, en 2012, la barre des 130 g/km. Le secteur des transports est considéré comme

l'un des principaux responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre (14 %) et diverses mesures ont été

prises au sein de l'Union européenne. Le gouvernement français, par exemple, a mis en place un dispositif de

bonus/malus qui constitue, d'ailleurs, un élément essentiel du Grenelle de l'environnement. L'auteur revient

également sur les principales actions envisagées par l'industrie automobile pour réduire les émissions de CO2.

INEGALITES

Niveaux de vie et pauvreté en France : des disparités territoriales importantes

Insee-Première

Laurent Auzet, Magali Février et Aude Lapinte

L'étude des niveaux de vie, des inégalités de revenus et des taux de pauvreté en France révèle de fortes disparités

entre régions et départements mais également au sein de chaque territoire. Il apparaît notamment que les

départements du nord et du sud de la France sont les plus touchés par la pauvreté et les inégalités, que celles-ci sont

particulièrement marquées à Paris en raison de la présence de très hauts revenus ou encore que les personnes âgées

sont plus souvent pauvres dans les zones rurales. Le chômage, le nombre important de personnes inactives et les

différences de structures sociale ou familiale apparaissent comme les principales causes de ces importantes

disparités. Les prestations sociales, qui représentent le tiers du revenu disponible des ménages pauvres, contribuent

cependant fortement à en réduire l'ampleur.

1

/

2

100%