A propos du rapport de l`INSERM sur « LE TROUBLE DES

1

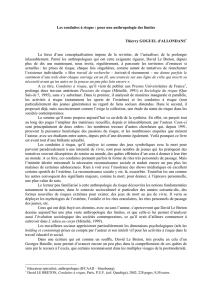

A propos du rapport de l’INSERM sur

« LE TROUBLE DES CONDUITES CHEZ L’ENFANT

ET L’ADOLESCENT »

et des réactions qu’il a suscitées.

Docteur Colette VIDAILHET

Psychiatre d’enfants et d’adolescents

Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Nancy

En septembre 2005, l’INSERM a fait paraître une expertise collective (1) faite à la demande

de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, le groupe

d’experts est pluridisciplinaire, experts en pédopsychiatrie, psychologie, épidémiologie,

science cognitive, génétique, neurobiologie, éthologie (dont deux canadiens).

Le rapport s’appuie sur plus de 1000 articles de la littérature internationale qui en constituent

la base documentaire.

Il est précisé dans l’avant-propos que ce rapport ne traite pas de la délinquance mais du

trouble des conduites, qui, « en complémentarité avec d’autres facteurs, peut constituer un

facteur de risque de délinquance ».

La première lecture permet de mesurer l’énorme travail effectué et soulève des questions

(c’est bien le moindre), pour un sujet aussi vaste et aussi complexe, donnant aux spécialistes

de l’enfance l’occasion de débattre avec le recul nécessaire à la réflexion.

Au lieu de cela, on assiste aujourd’hui à un battage médiatique, à des batailles entre

théoriciens du psychisme qui semblent oublier qu’il y a des enfants et des familles qui

souffrent, et attendraient plutôt des médecins compréhension et aide.

Il est vrai que ce rapport survient dans un contexte particulier (ce point sera abordé

ultérieurement), qui éclaire peut-être l’excès de certaines réactions, leurs motivations et à mon

sens, leur partialité.

La polémique est extrême, ne fait pas place aux nuances, les titres de la grande presse sont

souvent outranciers, tournant en dérision le rapport de l’INSERM, le ton de certains

commentaires est ironique et parfois méprisant, les bons mots abondent : « Les bébés

délinquants… Qui veut ficher les enfants… Des enfants sages sur ordonnance… Les

médicaments utilisés comme contrôle social… Fliquez pas les enfants… Rapport effrayant…

Rapport délirant… Rapport sans valeur scientifique et qu’on ne pourra pas lire sans frémir,

etc… ».

Une pétition : « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans », en réponse à

l’expertise de l’INSERM, est mise sur Internet (2). Elle a recueilli à ce jour plus de 96 000

signatures. Il n’est pas sûr que ces milliers de personnes aient lu le rapport de près de 500

pages et sa synthèse d’une soixantaine de pages pour savoir si la pétition qu’elles signaient

correspondait bien au rapport.

2

Les « hostilités » ont été réactivées par le rapport parlementaire sur la prévention de la

violence, du Député UMP Benisti, qui paraît après la « crise des banlieues ».

Tout cela fait qu’une deuxième lecture très attentive est nécessaire pour s’assurer de ce que

retient la synthèse du rapport.

La synthèse du rapport

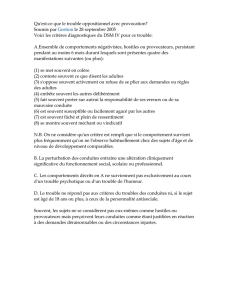

La définition des troubles des conduites est donnée par le DSM IV R : « Ensemble de

conduites, répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux

d’autrui ou les normes et règles sociales correspondant à l’âge du sujet ». Les symptômes au

nombre de 15 sont regroupés en 4 catégories. La CIM 10 liste 23 symptômes qu’elle classe en

3 catégories. La classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent

comporte aussi l’item : « Trouble des conduites et des comportements ».

Le rapport de l’INSERM dit que : « Pour que ce diagnostic soit retenu, il faut que les

symptômes soient sévères, répétés, durables » (p. 1) et insiste pour que ces symptômes soient

différenciés des conduites normales de l’enfant : mensonges, agressivité, vols… en attirant

notre attention sur leur persistance au-delà de 4 ans qui doit nous rendre plus attentifs, sachant

que les comportements d’opposition et d’agressivité dominent dans l’enfance et tendent à se

normaliser. La question est donc de savoir pourquoi certains enfants maintiennent un

comportement agressif (p. 2).

La prévalence est de 5 à 9 % chez les garçons de 15 ans, deux tiers des sujets ayant le

diagnostic dans l’enfance l’ont toujours à l’adolescence, le pronostic est moins bon quand le

trouble débute avant 10 ans, la très grande majorité des adultes présentant une personnalité

anti-sociale ont des antécédents de troubles des conduites, mais seulement la moitié des

jeunes ayant eu un trouble des conduites développent par la suite une personnalité anti-sociale

(p. 7) (c’est donc bien d’un facteur de risque dont on parle et non pas d’une fatalité).

La seule étude épidémiologique française est citée, menée dans 18 écoles primaires à

Chartres, qui rapporte une prévalence de 6,5 %, voisine donc de ce qui est indiqué dans les

autres études.

Le rapport dit que le trouble des conduites est rarement isolé, et qu’il y a une comorbidité

élevée et très diversifiée : le trouble hyperactif avec déficit de l’attention, le trouble dépressif

(avec risque de tentative de suicide), les troubles anxieux (le syndrome de stress post-

traumatique est développé), l’usage de drogues psychoactives avec influence réciproque (plus

on a de troubles des conduites et plus il y a risque d’usage de drogues, et plus il y a usage de

drogues et plus il y a risque de troubles des conduites).

Le rapport mentionne l’intérêt d’un suivi longitudinal, mais il fait état du peu d’études à ce

sujet. Dans la petite enfance, filles et garçons utilisent l’agression physique de façon assez

semblable, la différence se creuse à l’adolescence où l’écart devient substantiel.

3

Le score d’héritabilité génétique est proche de 50 %. Le rapport insiste sur le fait que les

facteurs génétiques sont à appréhender dans une dynamique d’interaction et de synergie avec

les autres facteurs en particulier événements de vie et pratiques éducatives parentales (p. 15).

Le rapport à plusieurs reprises cite la multifactorialité, les interactions entre gènes et

environnement. Il note aussi les résultats très hétérogènes des études génétiques.

Un tempérament et une personnalité dits « difficiles » ont une influence vis-à-vis de

l’apparition d’un trouble des conduites, mais le rapport insiste sur le fait que ce type de

caractéristique tempéramentale, ainsi que l’ensemble des facteurs de risque, n’ont pas de

spécificité, qu’ils constituent des facteurs non spécifiques vis-à-vis du trouble des conduites,

mais aussi de tout trouble mental en général. Comme il s’agit de risque, c'est-à-dire une

notion statistique et non individuelle, un enfant au tempérament un peu difficile peut

d’évoluer tout à fait normalement. Les caractéristiques mentionnées à propos des

personnalités dites difficiles, sont : « qualité négative de l’humeur, faible adaptabilité, forte

distractibilité, réaction émotionnelle intense, hyperactivité, repli social, agressivité, indocilité,

impulsivité, absence de culpabilité ».

Le rapport relève ensuite d’autres facteurs de risque. Ils sont dits semblables pour la

délinquance, le trouble des conduites et pour d’autres difficultés ou troubles mentaux. Le

rapport insiste à nouveau là sur la non-spécificité de ces facteurs (p. 20).

- Antécédents de comportements anti-sociaux chez les parents.

- Très jeune âge de la mère à la naissance du premier bébé.

- Faible niveau scolaire de la mère.

- Discorde familiale (mais le rapport dit que le trouble des conduites précède la

séparation et que les conflits constitueraient davantage un facteur de risque que le

divorce en lui-même).

- Pratiques éducatives inadaptées.

- Pauvreté.

- Comportement coercitif des parents à l’égard de l’enfant

- Rôle de la dépression parentale, en particulier de la dépression maternelle.

- Influence négative d’un frère ou d’une sœur délinquant ou en prison et des pairs

délinquants.

- L’exposition à la violence télévisuelle qui entraîne désensibilisation, banalisation,

habituation, passivité, déculpabilisation et au pire où les comportements violents sont

vantés, encouragés, voire glorifiés. Mais ce sont les enfants qui ont déjà des problèmes

de violence qui sont influencés.

- Les déficits neurocognitifs sont étudiés car impliqués dans le trouble des conduites :

faible niveau verbal et déficit exécutif.

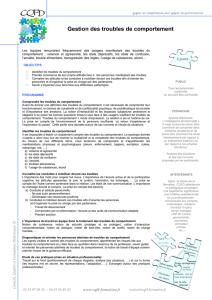

La difficulté du diagnostic est largement soulignée. Il s’agit bien d’un diagnostic médical,

qui nécessite une évaluation rigoureuse, plurimodale, prenant en compte l’histoire et le mode

de fonctionnement familial (p. 26). Les données sont recueillies auprès de l’enfant, de la

famille, des enseignants, des pairs…

La prévention est ensuite abordée. Les experts constatent que le dépistage, la prévention et

la prise en charge médicale du trouble des conduites en France restent insuffisants au regard

de ses conséquences (risque de mort prématurée…) et du coût pour la société (instabilité

professionnelle, délinquance, criminalité…).

4

Il propose des mesures très variées, différenciées en fonction des facteurs de vulnérabilité,

portant sur l’enfant, la famille, l’environnement :

• Identifier et aider les familles présentant des facteurs de risque, pendant la grossesse et

à la maternité (visites à domicile, etc.).

• Développer les compétences sociales, émotionnelles, cognitives, en crèche et en

maternelle (travail avec la PMI et l’Education Nationale recommandé).

• Prendre en charge la globalité de la famille avec une application non violente du

respect de la discipline.

• Prendre en charge l’enfant sur un plan psychothérapique, et, à ce sujet, le rapport

mentionne essentiellement les thérapies cognitivo-comportementales évaluées dans la

littérature internationale, en signalant leur effet léger à modéré sur l’agressivité (p. 33),

et leur plus grande efficacité à partir de 10-11 ans.

• Eviter de regrouper des adolescents déviants, car ils risquent d’élargir leur répertoire

agressif, les experts préconisent des familles d’accueil.

• Ne mettre en route le traitement médicamenteux qu’en deuxième intention, après les

interventions psychologiques et sociales. Le rapport mentionne le peu d’études sur les

médicaments et le peu d’efficacité de ces derniers contre l’agressivité. La question de

la RITALINE est très peu abordée dans la synthèse.

• Recommande l’information des enseignants, des professions de santé, des intervenants

en PMI, CMP, CMPP, AEMO, et recommande les échanges avec les juges et les juges

aux affaires familiales puisqu’au cours de son évolution, le trouble des conduites peut

conduire à la délinquance.

• Développer les structures d’accueil et d’écoute pour enfants et adolescents, car, le

rapport dit que beaucoup de questions se posent quant à la signification de ces

conduites.

• Mieux utiliser les bilans systématiques de 8 jours, 9 mois, 24 mois, 5-6 ans, et

préconise un examen de santé à 36 mois « à cet âge on peut faire un premier repérage

d’un tempérament difficile ».

• Introduire dans le carnet de santé quelques items supplémentaires concernant les

troubles du langage et la persistance d’un niveau élevé d’agressivité et de colères

intenses et fréquentes (l’enfant mord, frappe…).

• Mettre en place un repérage et un suivi des enfants à risque dès la période ante et péri

natale : antécédents familiaux de troubles des conduites, criminalité au sein de la

famille, mère très jeune, consommation d’alcool, de substances psychoactives pendant

la grossesse… et favoriser les liens mère-enfant lors des naissances prématurées.

• Suivre régulièrement les enfants de l’ASE.

• Mettre en place un repérage et un suivi des adolescents à haut risque ou présentant

déjà des signes d’appel et suivre également les adolescents incarcérés, évaluer et

assurer un suivi psychologique de tous les adolescents ayant effectué une tentative de

suicide.

• Faire une évaluation clinique rigoureuse pour aboutir à un diagnostic, même si l’usage

des questionnaires destinés aux enfants, aux parents et aux enseignants est mentionné,

il n’est nulle part dit qu’un questionnaire remplace un diagnostic et le rapport insiste

sur la difficulté de ce diagnostic qui nécessite une évaluation clinique rigoureuse. Il

recommande l’usage de plusieurs outils de diagnostic, préconise des évaluations

régulières réalisées par une équipe pluridisciplinaire puisqu’il s’agit d’un diagnostic

évolutif chez un être en développement et en changement (p. 26).

5

• Adapter la thérapeutique à la sévérité du trouble, le trouble des conduites est traité

dans un premier temps par des interventions psychologiques et sociales.

• Implanter des méthodes et des programmes de prévention validés, le rapport fait état

d’une vingtaine de programmes développés dans les pays anglosaxons qui ont été

validés.

C’est un énorme travail, qui soulève des questions importantes, qui suscitent la réflexion.

Fallait-il en faire un esclandre dans les médias ?

Quelles ont été les critiques ?

Confondre le social et le médical, mélanger le comportement antisocial avec le mal-être

personnel, médicaliser, psychiatriser… C’est faux. Le rapport traite bien d’un trouble mental,

répertorié dans toutes les classifications médicales, étrangères et française des troubles

mentaux, trouble qui, non repéré, non pris en compte tôt, peut conduire à des comportements

de délinquance, de violence en général ou à divers troubles mentaux. Ce trouble est analysé en

tant que facteur de risque parmi d’autres, les experts ne traitent pas de la délinquance. Ils

insistent sur la pluralité des facteurs étiopathogéniques dans le développement de conduites

délinquantes ou de violence en général. Ils n’abordent qu’un point très particulier auquel les

classifications médicales se sont attachées : trouble des conduites et des comportements.

En rester au plan symptomatique et ne pas replacer les symptômes dans le cadre du

développement de la personnalité. C’est une lecture tendancieuse. Le rapport dit combien le

diagnostic est difficile, nécessite une évaluation précise et pluridisciplinaire au cours de

laquelle le psychiatre est libre de sa démarche diagnostique. Il est recommandé l’usage de

plusieurs outils diagnostiques. Le rapport insiste sur le caractère sévère et durable des

troubles, afin de ne pas les confondre avec les symptômes normaux de l’enfant qui sont

énumérés dans le rapport (p. 10). Les experts posent donc bien la question si difficile du

normal et du pathologique. Le rapport insiste aussi sur le caractère évolutif du diagnostic. Le

pédopsychiatre pourra user de sa façon de faire habituelle pour comprendre : s’agit-il d’un

enfant normal ? de troubles réactionnels ? de difficultés d’ordre éducatif ? de troubles

dépressifs, de troubles anxieux, classés ici dans les co-morbidités mais qui pourraient être

aussi envisagés comme diagnostic différentiel ou facettes de la personnalité d’un enfant. Ceci

montre bien la complexité de ce diagnostic pour l’établissement duquel le rapport insiste sur

la sévérité et la persistance des troubles.

Cette critique tendancieuse est en lien direct avec un débat très particulier à la psychiatrie :

faut-il ou non traiter le symptôme ? Le symptôme est souvent la manifestation d’un conflit,

d’un dysfonctionnement, qu’il faudra aborder… Mais, ici, ces symptômes font souffrir

l’enfant, sa famille, son maître, ses copains de classe. Un enfant qui a des troubles des

conduites sera réprimandé, puni, exclu des jeux, se sentira dévalorisé, développera mésestime

de lui-même, souffrance voire dépression, majoration de l’agressivité. Traiter le symptôme

peut déjà prévenir les conséquences pathogènes et soulager l’enfant. Il n’est pas question de

choisir entre deux camps, ceux qui respectent le symptôme et ceux qui le combattent. A la

fois on ne peut laisser un enfant s’enfermer et se structurer dans un symptôme qui lui est

nuisible, et à la fois on ne peut ignorer qu’il s’agit d’un signe d’appel ou de l’expression d’une

souffrance.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%