La relation de service : un nouveau modèle de travail en tension

La relation de service :

un nouveau modèle de travail en tension

Nathalie Besucco, Michèle Tallard, Christian du Tertre, Pascal Ughetto

Rapport pour le ministère de la Recherche

Action concertée incitative Travail

Convention en réponse à l’appel à propositions

« Transformation du travail, performance économique et statut de l’emploi »

Mai 2002

II

La relation de service :

un nouveau modèle de travail en tension

_______

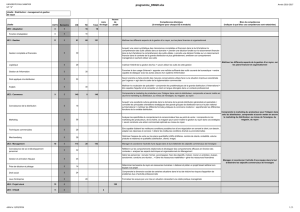

Introduction. 1

Première partie. LE MODÈLE DE TRAVAIL EN TENSION. L’ESPACE DE

LA RELATION DE SERVICE.

3

Chapitre 1. – RETOUR SUR VINGT ANS DE MUTATIONS DU TRAVAIL : UNE MONTEE DE

L’ENJEU DE LA RELATION DE SERVICE ?

4

1. Les stratégies des entreprises et les enjeux de l’organisation du travail depuis

les années 1980.

5

1.1. L’organisation taylorienne remise en question. 5

1.2. La montée en plusieurs étapes d’une « préoccupation client » : vers la

problématique de la relation de service.

7

1.2.1. Le client redécouvert. 7

1.2.2. La construction des réponses à la montée de la « logique client ». 9

2. Une problématique de la compétence, renforcée par la montée de la relation de

service.

11

2.1. La problématique de la compétence. 11

2.2. Ce que les problématiques de la relation de service peuvent nous apprendre sur

la compétence.

12

3. Évaluation et performance. 14

3.1. L’évaluation des personnes. 15

3.2. L’entretien d’évaluation. 17

3.3. Quels liens entre évaluation des personnes et évaluation des produits ? 18

4. La professionnalisation. 23

Chapitre 2. – MODELE DE TRAVAIL ET RELATION DE SERVICE. 26

1. Appréhender les recompositions du travail en termes de modèle. 26

1.1. Le modèle de travail en question. 27

1.2. Le renouvellement des problématiques par l’interactionnisme et la relation de

service.

28

1.3. Peut-on renouer avec l’idée de modèle de travail ? Le positif, le normatif et la

relation de service.

29

2. Les entreprises et la dimension de service : entre logique industrielle et logique

« servicielle ».

31

3. Les logiques d’acteurs. 33

4. Cohérences et tensions dans la recherche d’un nouveau modèle. 35

Conclusion : Relation de service et modèle de travail, une recherche pour un premier

éclairage.

37

III

Chapitre 3. – DEUX ENTREPRISES A LA RECHERCHE DE LEUR STRATEGIE DE SERVICE :

LA DISTRIBUTION DU COURRIER A LA POSTE ET LES HYPERMARCHES.

38

1. Les hypermarchés Carrefour. 40

1.1. Les grandes orientations stratégiques au cours des dernières années. 40

1.2. Les hypermarchés enquêtés et leur contexte. 43

2. L’activité de distribution du courrier de La Poste. 46

2.1. Les grandes orientations stratégiques au cours des dernières années. 46

2.2. Le centre de tri et les bureaux distributeurs enquêtés et leur contexte. 48

3. Méthode. 49

Deuxième partie. RELATION DE SERVICE ET MODÈLE DE TRAVAIL DANS

LES ACTIVITÉS DE TYPE LOGISTIQUE.

51

Chapitre 4. – LES FINALITES DU TRAVAL, ENJEUX DE L’ACTIVITE ET DES

COMPETENCES.

53

1. Les activités de type logistique : la montée de la prise en compte de la qualité

ressentie par le client.

54

1.1. Des activités soumises à une forte contrainte temporelle et aux perturbations

émanant des impondérables.

54

1.2. Représentations de la qualité et contrainte temporelle. 56

1.3. Organisation du travail et performance face à la prise en compte du client. 58

2. La centralité des compétences face au client. 62

2.1. Les compétences mobilisées. 62

2.1.1. Des activités qui sollicitent davantage de compétence qu’on ne le croit. 62

2.1.2. Trois grands registres de compétences. 63

2.2. Finalités et sens du travail comme bases du professionnalisme face au client. 66

2.2.1. La question des finalités du travail et de l’attitude professionnelle. 66

2.2.2. La question du sens du travail vis-à-vis du client. 69

3. Un processus de professionnalisation peu formalisé. 73

Chapitre 5. – ÉVALUATION ET PERFORMANCE. 78

1. Un renouvellement de la question de l’évaluation. 79

1.1. La diversification des registres de performance. 79

1.1.1. Unicité ou diversité des objectifs. 80

1.1.2. Tension entre la qualité du service et la qualité de la relation de service. 81

1.1.3. Tension entre le court et le moyen terme sur la qualité du climat de travail. 82

1.2. L’effet de la subjectivité du salarié sur la performance. 84

1.2.1. Situations d’arbitrage et registres de la performance. 86

1.2.2. La qualité de l’intersubjectivité dans la relation de service. 88

1.3. Évaluation de la performance et évaluation de la contribution des hommes : la

cohérence en question.

88

2. Un processus complexe de positionnement des acteurs. 89

2.1. L’intersubjectivité au cours de la procédure d’entretien. 90

2.1.1. Situation d’évaluation et position hiérarchique. 90

2.1.2. Subjectivité et construction de la légitimité. 92

2.2. La cohérence ou l’incohérence des pratiques d’évaluation comme résultat du jeu

des acteurs.

94

2.2.1. L’évaluation de l’encadrement de proximité : centralité nouvelle de l’enjeu

de management des hommes.

95

2.2.2. L’évaluation des employés : pluralité des systèmes d’évaluation de la

performance et de la contribution individuelle.

98

IV

Chapitre 6. – LES ACTEURS AUX PRISES AVEC LA COMPLEXITE DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DE SON STATUT ECONOMIQUE.

104

1. La relation de service et le poids du « temps réel ». 105

1.1. La dimension relative de l’« intensité relationnelle » de l’activité. 105

1.2. Le cas des activités à forte intensité relationnelle. 107

1.3. Le cas des activités à faible intensité relationnelle. 108

2. Investissements immatériels et outils de gestion. 109

2.1. Le contenu des investissements immatériels. 109

2.2. Les tensions entre « temps de production directe », « temps de régulation » et

« temps connexes ».

110

2.3. Les « retours » sur les investissements immatériels. 111

Conclusion. 113

Références bibliographiques. 116

Ce rapport est le fruit d’enquêtes et de discussions menées collectivement.

La rédaction des chapitres 1 à 4 a été principalement assurée par P. Ughetto, celle du

chapitre 5 par N. Besucco et M. Tallard et celle du chapitre 6 par C. du Tertre.

L’ensemble a fait l’objet d’une relecture collective. La coordination scientifique a été

assurée par C. du Tertre. Isabelle Prignot a participé au travail d’enquête.

_______

N. Besucco, sociologue, ingénieur de recherche à l’université Paris-IX.

M. Tallard, sociologue, chargée de recherche au CNRS, IRIS-université Paris-IX.

C. du Tertre, économiste, professeur à l’université Lille-I, directeur-adjoint de l’IRIS,

université Paris-IX.

P. Ughetto, socio-économiste, chercheur à l’IRES et chercheur associé à l’IRIS-université

Paris-IX.

Introduction

Il n’est sans doute guère de secteurs ou d’activités qui aient réussi à échapper aux

bouleversements qui ont affecté le travail depuis une vingtaine d’années. Un des constats

les plus frappants, si l’on avait la capacité de remonter le temps, serait la place qu’a

acquise la micro-informatique : celle-ci a pénétré la plupart des espaces de travail et peu

d’emplois y échappent désormais. Combien de salariés ont dorénavant l’occasion de

« pianoter » sur un ordinateur alors que cela aurait semblé peu concevable il y a de cela

une génération ? D’autres phénomènes sont moins immédiatement décelables mais

reviennent fréquemment chaque fois que l’on demande à des salariés de faire le bilan des

évolutions qu’ils ont connues : parmi eux, le rythme de l’activité, perçu comme plus

soutenu, les exigences attendues par les employeurs pour la détention de tout type de

poste, etc. Cela sans compter les incessantes réorganisations du périmètre des entreprises

et des activités dans lesquelles ces changements ont pris place, les modifications de la

stratégie des entreprises au regard desquelles les employeurs définissent les objectifs du

travail de chacun, ou encore les transformations des conditions d’emploi.

Dans ce cadre, les services sont devenus l’objet d’un intérêt croissant de la part des

chercheurs. D’une part, ces secteurs occupent, dans les pays industrialisés, entre les deux

tiers et les trois quarts de la population active ; d’autre part, leurs évolutions semblent

préfigurer l’avenir des autres secteurs. Cela recouvre, pour le pire, le contrôle accru du

travail, la pression du client, etc., et, pour le meilleur, la possibilité de nouvelles logiques

de recherche de performance, les espaces d’autonomie envisageables, etc. Vérifiées ou

pas, ces tendances interrogent de plus en plus de chercheurs, qui portent leur attention sur

la « relation de service » (Ulmann, dir., 1998 ; Fougeyrollas-Schwebel, coord., 2000 ;

Hubault, coord., 2002). Celle-ci désigne la relation mettant en contact le salarié et la

personne à qui est destinée la prestation, avec l’idée que ce phénomène tend à s’étendre –

même sous des formes affaiblies – à de nombreux secteurs, notamment industriels.

Si ces constats ont quelque fondement, cela signifie qu’ils doivent déboucher sur des

renouvellements des problématiques. En quoi un regard centré sur la relation de service

est-il de nature à modifier l’analyse des transformations en cours, de leurs enjeux, de

leurs issues possibles ? Quelles nouvelles questions est-on amené à se poser ? Comment

les constats accumulés et les hypothèses formulées depuis plusieurs années peuvent-ils

être reformulés dans une logique prospective ? Le rapport présenté ici correspond au

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

1

/

124

100%