Convergence et subduction

(3 semaines)

C

Convergence et subduction

onvergence et subduction

Introduction :

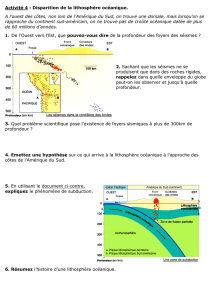

Les zones de divergence (dorsales océaniques) créent de la lithosphère océanique. Comme la surface

de la Terre n'augmente pas, de la lithosphère disparaît donc en d'autres points du globe.

Comment cette lithosphère disparaît-elle et quelles en sont les conséquences ?

1

1 Caractéristiques et marqueurs des zones de subduction.

Caractéristiques et marqueurs des zones de subduction.

1.1

1.1 Les principales caractéristiques des zones de subduction.

Les principales caractéristiques des zones de subduction.

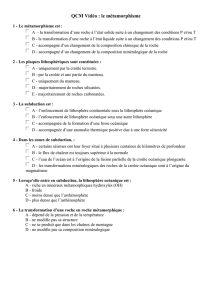

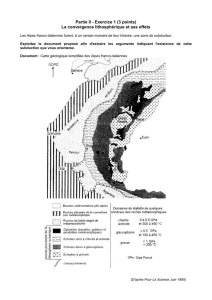

TP1 : Les marqueurs de la subduction.

Les caractéristiques principales des zones de subduction sont :

–La présence de reliefs particuliers :

positifs : une cordillère ou un arc insulaire associés à une activité

magmatique intense,

négatifs : une fosse océanique, dont la profondeur dépasse souvent

8 000 mètres, et éventuellement, dans le cas des arcs insulaires, un

bassin arrière-arc (Exemple : Mer du Japon, Mer de Chine).

–Une répartition particulière des flux de chaleur marquée par

une double anomalie : le flux est faible (anomalie négative) au

voisinage de la fosse et élevé (anomalie positive) au niveau des zones

magmatiques (

Document 1

).

–Une activité magmatique importante avec coexistence de

volcanisme explosif et de plutonisme.

–Une déformation lithosphérique importante. Un prisme

d'accrétion sédimentaire est situé à cheval entre les deux

plaques convergentes. Il est constitué de sédiments plissés,

fracturés et empilés sous forme d'écailles superposées. Ces

déformations traduisent le raccourcissement horizontal lié à la

convergence des plaques ainsi qu'à un épaississement vertical.

1.2

1.2 Les zones de subduction sont marquées par de nombreux séismes

Les zones de subduction sont marquées par de nombreux séismes

et des anomalies thermiques.

et des anomalies thermiques.

Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds lorsqu'on

s'éloigne de la fosse en direction de l'arc magmatique. Cette

répartition matérialise le plongement de la lithosphère océanique

froide et rigide dans l'asthénosphère. Le plan de Wadati-Benioff est

la surface caractérisée par les foyers sismiques d'une zone de

subduction. L'inclinaison de ce plan varie, suivant les zones, de 10 à

80 degrés. L'angle augmente avec l'âge, donc avec la densité de la

plaque plongeante.

La présence d'un flux faible au niveau de la fosse traduit

l'enfoncement de la lithosphère océanique, froide, à l'intérieur du

manteau, plus chaud. Cet enfoncement est relativement rapide

(quelques centimètres par an), si bien que la lithosphère océanique

reste « anormalement » froide et rigide jusqu'à des profondeurs

importantes, comme l'atteste la présence des séismes jusqu'à 700 km

de profondeur (

Document 2

).

1

Document 2 : Anomalies

thermiques et séismes.

Document 1 : Flux thermique.

1.3

1.3 Le moteur essentiel de la subduction.

Le moteur essentiel de la subduction.

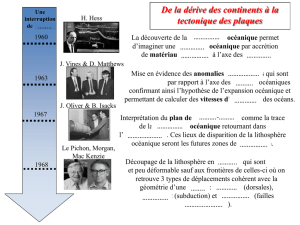

Au niveau de la dorsale, la lithosphère océanique juste

formée est chaude et peu épaisse. Sa densité est plus faible que

celle de l'asthénosphère.

Au fur et à mesure de son éloignement de l'axe de la dorsale,

la lithosphère océanique se refroidit et s'épaissit. Il en résulte

un épaississement progressif du manteau lithosphérique aux

dépens de l'asthénosphère.

Le manteau lithosphérique étant plus dense que

l'asthénosphère, la densité de la lithosphère océanique

augmente donc parallèlement à son épaississement. Au bout de

30 Ma, la densité de la lithosphère océanique devient

supérieure à celle de l'asthénosphère. Mais, l'asthénosphère

exerce une grande résistance mécanique à l'enfoncement, la

subduction ne se réalise donc qu'à partir de 150 à 180 Ma. La

différence de densité lithosphère-asthénosphère est donc le

moteur essentiel de la subduction (

Document 3

).

1.4

1.4 Conclusion.

Conclusion.

La distribution géométrique des séismes matérialise le

plongement d’une portion rigide des de lithosphère à

l’intérieur du manteau plus chaud et ductile.

La convergence se traduit par la disparition de

lithosphère océanique dans le manteau, ou subduction.

La lithosphère océanique disparaît ainsi dans

l'asthénosphère. Elle s'enfonce sous la marge active

d’une plaque comprenant :

–soit une

croûte continentale

: subduction océan-continent

ou marge continentale active,

–soit une

croûte océanique

: subduction océan-océan, ou

arc insulaire actif, en raison des nombreuses îles

volcaniques bordant ces zones de subduction.

L’évolution de la lithosphère océanique qui s’éloigne de la

dorsale s’accompagne d’une augmentation de sa densité,

jusqu’à dépasser celle de l’asthénosphère : cette différence de

densité est l’un des principaux moteurs de la subduction.

2

2 Les zones de subduction sont le siège d’une importante

Les zones de subduction sont le siège d’une importante

activité magmatique.

activité magmatique.

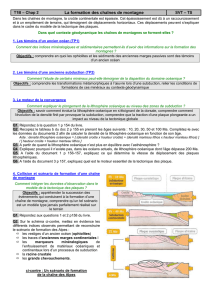

TP 2 : Les roches magmatiques rencontrées dans les zones de subduction.

2.1

2.1 Un magmatisme caractéristique.

Un magmatisme caractéristique.

Les principales roches magmatiques rencontrées sont :

–des roches volcaniques à texture microlithique (refroidissement rapide en surface) : les andésites

et les rhyolites. Le volcanisme est de type explosif.

–des roches plutoniques à texture grenue (refroidissement lent en profondeur) : les granodiorites

dégagées par l'érosion.

Ces roches sont plus riches en silice que celles formées au niveau des dorsales océaniques et

contiennent des minéraux hydratés : l'amphibole. Elles contiennent principalement des plagioclases

(feldspath) , de l'hornblende (amphibole), et parfois de la biotite (mica) et du quartz.

2.2

2.2 Magmatisme et fusion partielle des péridotites.

Magmatisme et fusion partielle des péridotites.

A l'aplomb de l'arc magmatique, le magma se forme à une profondeur d'environ 100 km, soit juste au

dessus du plan de Benioff . Il résulte de la fusion partielle des péridotites du manteau à une température

2

Document 3 : Le moteur de la subduction.

Document 4 : La subduction.

d'environ 1 000 °C (

Document 5

).

Mais à cette profondeur, les données expérimentales montrent que les péridotites ne peuvent pas

fondre à cette température si elles sont anhydres (sèches). Par contre, elles peuvent fondre à cette

température si elles sont hydratées (

Document 6

).

L'eau pourrait donc abaisser le point de fusion de la péridotite et ainsi déclencher sa fusion partielle.

L'hydratation de la péridotite entrainerait donc sa fusion partielle.

D'où provient l'eau nécessaire à ce phénomène ?

2.3

2.3 Provenance de l'eau à l'origine de ce magmatisme.

Provenance de l'eau à l'origine de ce magmatisme.

Rappel : au cours de son expansion, la lithosphère océanique se refroidit, s'épaissit et les circulations

hydrothermales aboutissent à la transformation et à l'hydratation des roches de la croûte océanique.

TP 3: Les roches métamorphiques rencontrées dans les zones de subduction.

Document 7 : Diagramme pression / température

simplifié rappelant les transformations

minéralogiques qui accompagnent l’évolution

(refroidissement, hydratation) des roches de la

croûte océanique au fur et à mesure qu’elles

s’éloignent de la dorsale.

plagioclase + pyroxène + eau ⤇ amphibole

hornblende

plagioclase + hornblende + eau ⤇ chlorite +

actinote

Des minéraux se trouvent dans un état instable du fait des changement de conditions de température.

Ce qui entraîne leur modification. On parle de métamorphisme car ces modifications se font à l’état

solide à une vitesse très lente par rapport à l'échelle humaine.

Remarque : en surface, les minéraux constitutifs des roches sont « métastables », c'est à dire qu'il ne

sont plus dans les conditions de leur formation. Ainsi, ils se transforment à l'échelle des temps

géologiques, mais pas à l'échelle humaine.

Ainsi, lorsque la croûte océanique s'éloigne de l'axe de la dorsale, le pyroxène (minéral

anhydre) est progressivement remplacé par l'amphibole, puis par la chlorite et l'actinote

(minéraux hydratés). Le gabbro devient alors un métagabbro.

Ces transformations sont souvent partielles, si bien qu'un métagabbro contenant de la chlorite, peut

aussi contenir des amphiboles et des pyroxènes.

Ainsi, l'eau de la croûte océanique provient de minéraux hydratés, mais aussi et surtout de l'eau

d'infiltration.

3

Document 5 : Répartition des isothermes

à l'aplomb d'une zone de subduction. Document 6 : Courbes de solidus de la péridotite.

La croûte océanique qui subit la subduction est donc très

hydratée.

Lorsqu'elle est entraînée dans la zone de subduction et

qu'elle est soumise à de nouvelles conditions de température et

de pression, elle se transforme à l'état solide et se déshydrate

par métamorphisme.

Ce métamorphisme de haute pression aboutit à la formation

de minéraux caractéristiques, comme la glaucophane puis la

jadéite, de plus en plus pauvres en eau.

La libération de l'eau d'infiltration ainsi que celle produite par le métamorphisme va hydrater les

péridotites situées au-dessus et déclencher leur fusion partielle à l'origine des magmas.

Remarque : ces transformations conduisent à des roches plus denses (d = 3,1 pour un schiste bleu et

d = 3,5 pour une éclogite) que les basaltes et les gabbros (d = 2,9) de la croûte océanique. Ce qui

amplifie la subduction.

2.4

2.4 Conclusion.

Conclusion.

Document 9 : Subduction et

phénomènes liés.

La composition

minéralogique semblable des

roches magmatiques indique

qu'elles se forment à partir de

la cristallisation d'un même

magma. L'ascension et

l'accumulation de ces magmas

sont à l'origine du flux

géothermique élevé observé au

niveau de l'arc magmatique.

Le magma provient de la fusion partielle des péridotites au-dessus du plan de Bénioff, cette

fusion est donc liée à une hydratation du manteau.

L’eau provient de la déshydratation des roches de la plaque plongeante. Le long du plan de

Benioff, en effet, les roches de la lithosphère océanique sont soumises à des conditions de

pression et de température différentes de celles de leur formation.

Donc, au cours de la subduction, les roches de la lithosphère océanique se transforment et se

déshydratent. Des minéraux caractéristiques des zones de subduction apparaissent

(glaucophane et jadéite).

Les zones de subduction sont le siège d’une importante activité magmatique

caractéristique : volcanisme et mise en place de granitoïdes.

Remarque : le magmatisme associé à une subduction crée de la croûte continentale (accrétion

continentale). La subduction est donc à l'origine de la croûte continentale. Ainsi, la croûte continentale la

plus ancienne (appelée craton) se situe au centre des vieux continents.

le métamorphisme affectant la lithosphère océanique subduite est qualifié de haute pression car cette

dernière augmente plus rapidement que la température.

4

Document 8 : Diagramme pétrogénétique des domaines de stabilité de quelques associations

minéralogiques.

A, B, C et D sont des faciès métamorphiques caractérisés chacun par des associations minéralogiques.

A : métagabbro à chlorite et actinote (dans le faciès schistes verts)

B : métagabbro à glaucophane (dans le faciès schistes bleus)

C : métagabbro à glaucophane et jadéite (dans le faciès schistes bleus)

D : métagabbro à jadéite et grenat (dans le faciès éclogites)

Quelques transformations minéralogiques :

plagioclase + chlorite glaucophane (amphibole) + eau⤇

glaucophane jadéite(pyroxène) + grenat + eau⤇

1

/

4

100%