Acné: quand doit-elle (ou non) être médicalement traitée ?

2136 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 novembre 2015

actualité, info

La limite des mots, la vie

blessée et le ras-le-bol

des médecins face à l’AI

Cher Juriste de l’Assurance Invalidité,

Je veux vous parler de ma patiente. Vous ne

la connaissez pas. C’est normal, vous êtes

juriste et vous examinez les dossiers. Des

collègues, médecin et psychologue, qui sui-

vent ma patiente depuis longtemps, vous

envoient des rapports écrits. Ils ont le souci

de l’honnêteté. Ils vous transmettent des ob-

servations, des résultats. Vous ne rencontrez

pas les personnes, vous soupesez les mots

des certificats médicaux. Les mots… peu-

vent informer comme égarer le destinataire.

Et le destinataire peut mépriser et refuser les

mots qui lui sont adressés.

Tenez, prenons les mots qui se réfèrent à

l’évaluation des capacités cognitives. Les rap-

ports vous signalent la dysharmonie évolutive,

l’intelligence limite, au niveau moyen-inférieur.

carte blanche

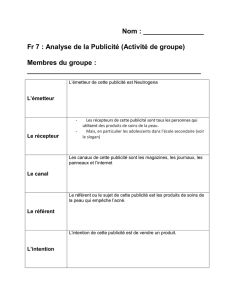

Acné : quand doit-elle (ou non) être

médicalement traitée ?

Cette maladie de peau omniprésente à l’ado-

lescence pose au soignant la question de l’op-

portunité de son traitement médicamen teux

– et ce devant des demandes généralement

insistantes. En France, la Société française

de dermatologie (SFD) vient de formuler,

sous le sceau de la Haute autorité de santé

(HAS), une série de recommandations pra-

tiques qui peuvent être d’une grande utilité

pour le praticien.1 Ce sont des recomman-

dations d’autant plus intéressantes qu’elles

viennent actualiser celles publiées en 2007 –

une actualisation rendue nécessaire après

une série d’«alertes sanitaires» caractérisées

par un embarras certain des responsables de

la politique sanitaire.

De ce point de vue, ces dernières recom-

mandations témoignent de la réactivité d’une

société savante à des événements de la sphère

médiatique – et ce alors que ces sociétés sont

souvent accusées d’être des structures aller-

giques à ces événements ; des événements

tenus généralement pour superficiels alors

même qu’ils suscitent et alimentent l’intérêt

de l’opinion publique et donc des patients

et de leurs proches. «Certains traitements de

l’acné ont fait l’objet d’alertes et d’inquié-

tudes, et il est aujourd’hui parfois difficile de

savoir quels traitements privilégier et dans

quels cas, résument les auteurs de ces nou-

velles recommandations. En outre, les trai-

tements prescrits sont suivis par moins d’un

patient sur deux, compromettant leur effica-

cité.»

Rien n’est simple avec l’acné, à commen-

cer avec son étymologie, le terme semblant

emprunté à l’anglais (il y a deux

siècles) d’après une forme erronée

du mot grec ακμή (akmế), qui si-

gnifie «pointe», «sommet» et qui a

été transformé par une erreur de

copiste en akne. Il a été employé

alors pour définir les points noirs

et autres granules de peau tout en

se dégageant assez difficilement de

l’ensemble «couperose ; dartre mi-

liaire ; dartre disséminée» ; vinrent

ensuite : acné simplex ; acné puncta-

ta Willan ; acné indurata.

Tout le monde s’accorde aujour-

d’hui pour parler d’une maladie

chronique du follicule pilo-sébacé,

survenant à l’adolescence, et qui

est liée à l’hypersécrétion de sé-

bum (hyperséborrhée) ainsi qu’à

des anomalies de la kératinisation.

Au final, obstruction du canal ex-

créteur du follicule pilo-sébacé et

formation de «comédons» (points

noirs et blancs) et/ou «boutons»

(papules, pustules, voire nodules).

Ces lésions rétentionnelles et dis-

gracieuses peuvent en effet se compliquer

d’éléments inflammatoires secondaires d’ori-

gine bactérienne anaérobie (Propionibacterium

acnes). En fonction des lésions présentes et

de la surface de peau atteinte, l’acné présente

plusieurs niveaux de sévérité : très légère,

moyenne, sévère et très sévère.

Depuis 2007, différentes alertes sanitaires

sont survenues en France ayant directement

à voir avec la thérapeutique antiacnéique ; il

s’est agi notamment du risque thrombo em-

bolique, associé à des spécialités pharma-

ceutiques antiacnéiques ayant également des

propriétés contraceptives, du risque psychia-

trique associé à l’isotrétinoïne ou des nou-

velles restrictions de la prescription d’anti-

biotiques.

«L’acné est une maladie qui peut avoir de

véritables répercussions psychologiques et

altérer la qualité de vie : troubles de l’hu-

meur, dépression, altération de l’image de

soi, difficultés relationnelles, écrivent les

auteurs des recommandations. Dans les cas

sévères, l’acné peut également entraîner la

formation de cicatrices occasionnant dans

les cas les plus graves un aspect grêlé du vi-

sage.» Selon eux, l’acné doit être prise en

charge dans deux situations : si l’acné est

sévère et/ou qu’il existe un risque de cica-

trices ; quel que soit le degré de sévérité cli-

nique, si l’acné a un retentissement psycho-

social sur la personne, si elle porte atteinte à

sa qualité de vie ou si elle interfère dans sa

relation avec les autres.

Ils ajoutent que les traitements locaux

(crè mes ou gels à base de peroxyde de ben-

zoyle) et les rétinoïdes sont à privilégier

pour une acné légère à moyenne. Un anti-

biotique (doxy cycline ou lymécycline par

voie orale) peut toutefois être prescrit en

complément et selon le cas pour une acné

moyenne. En revanche, l’isotrétinoïne sera

réservée aux acnés «sévères» et «très sévères»

et avec un risque cicatriciel.

Il faut en outre «prendre en compte les

préférences du patient». «En effet, aucun

traitement de l’acné n’est efficace immédia-

tement, il faut quelques semaines avant l’ob-

tention d’une amélioration et le bon suivi

du traitement est gage de sa réussite, sou-

lignent les auteurs des nouvelles recomman-

avancée thérapeutique

CC BY Christopher Macsurak

44_47.indd 1 09.11.15 11:47

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 novembre 2015 2137

1 Il s’agit ici du premier travail issu, en France, du «Centre

de preuves en dermatologie». Ce dernier associe trois

instances de la dermatologie (la SFD, société savante

de la spécialité, le CEDEF (Collège des enseignants) et

la FFFCEDV (association de formation continue des der-

matologues libéraux). L’objectif de cette collaboration

est d’actualiser les recommandations plus régulière-

ment au gré des données publiées de la recherche, tout

en associant l’expérience clinique des professionnels.

Datées du 20 octobre 2015, les dernières recomman-

dations concernant l’acné sont disponibles à l’adresse

suivante : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2564525/fr/

acne-quand-et-comment-la-traiter

Pour vous, elle ne rentrait donc pas dans la

catégorie administrative de la débilité.

Les mots des médecins sont eux aussi limi-

tés pour décrire, dans sa dimension existen-

tielle, la souffrance de la patiente, le tragique

de son histoire. La relation entre les événe-

ments traumatiques et la capacité de travail,

ou entre l’histoire de vie et la vie elle-même,

semble régulièrement ignorée par l’AI.

La scolarité de cette dame dans des éta-

blissements spécialisés a été difficile. Parmi

de nombreux diagnostics psychiatriques, on

a posé celui de séquelles de troubles enva-

hissants du développement.

Elle a grandi dans une famille multi-problé-

matique, démunie et négligente. Son enfance

a été meurtrie – cela vous avez dû le lire – mais

par souci de protection de la sphère privée,

on ne vous a pas dit qu’elle a été abusée par

son frère. Au fond, à quoi bon ? Vous discrimi-

nez les maladies qui donnent ou pas droit à

des prestations ; vous n’êtes pas payé pour

considérer la vie blessée qui les a générées.

En thérapie, au début, elle n’arrivait pas à

parler ; sa pensée, ses mots étaient bigrement

confus. Maintenant elle s’exprime mieux. Le

développement «limite» de son intelligence a

été la conséquence probable des violences

subies : elle ne pouvait pas comprendre l’hor-

reur de ce qui lui arrivait. A l’âge adulte, ce pli

de non-compréhension risque d’être peu utile

pour l’adaptation au travail.

Ma patiente est aujourd’hui obèse. Diabé-

tique. Elle souffre de douleurs partout. Elle n’a

pas encore trente ans. Plus les mauvais trai-

tements et les abus ont été traumatiques, plus

la douleur est précoce ou forte. Cette violence

laisse bien souvent des dommages persis-

tants. Et ceci d’autant plus lorsque l’enfant n’a

pas été soigné. Cela, nos rapports vous l’ont

bien signalé : vous faites fi des avis des méde-

cins de premier recours.

Non, elle n’est pas un rejeton monstrueux

de l’espèce humaine, passif et paresseux.

Votre refus d’entrer en matière pour la réadap-

tation que nous avions préconisée pourrait

nous faire suspecter une pareille appréciation

de votre part.

Mais, Cher Juriste, les médecins s’attendent

à plus de respect pour leur avis, même si les

mots qu’ils utilisent ne sont pas – et ils ne

peuvent pas l’être – juridiquement parfaits.

Pour vous, ce sont les concepts clairs, l’éva-

luation géométrique des mots et leur adéqua-

tion à la loi qui comptent, vous ne pouvez pas

mesurer la souffrance : une expertise ne vous

a même pas paru nécessaire. Dans un sens

heureusement. Faite par un de ces rares col-

lègues, outrageusement tendancieux et avi-

des, à qui vous persistez à attribuer des man-

dats, elle aurait constitué une ultérieure for me

de maltraitance pour ma patiente.

Elle ne peut pas travailler maintenant. Je

m’attends à ce que l’AI la soutienne pour un

apprentissage protégé, pour qu’elle puisse

avoir une occupation utile, sans nécessaire-

ment être rentable. Elle est limitée, angoissée,

perdue. Mais elle reste digne de respect et

mérite la solidarité que la société lui doit.

Pardonnez-moi : je n’arrive pas à me rési-

gner à l’injustice que tout le système AI produit.

Pr Marco Vannotti

Cerfasy

2000 Neuchâtel

mvannotti@gmail.com

dations. Or à ce jour, moins d’un patient sur

deux (de 32 à 50%) suit correctement le trai-

tement qui lui a été prescrit.»

Utiliser des antibiotiques ? Comme pour

de nombreuses autres maladies, il convient

ici de restreindre leur utilisation aux situa-

tions où ils sont nécessaires afin de limiter

l’émergence de souches bactériennes résis-

tantes. Pour ce qui est de l’isotrétinoïne, son

usage est, on le sait, proscrit chez les femmes

enceintes. Un test de grossesse négatif doit

impérativement être fourni avant chaque

prescription et renouvelé chaque mois par

les femmes pendant la durée du traitement

– ainsi que durant les cinq semaines sui-

vantes.

Suicide ? «L’augmentation du risque de

troubles dépressifs avec l’isotrétinoïne n’a

pas été observée dans les études sur un grand

nombre de patients mais a été exceptionnel-

lement suspectée dans des cas individuels,

précisent les auteurs. Pour cette raison, le

patient doit communiquer à son médecin –

avant le début d’un traitement – tous ses

éven tuels antécédents personnels et fami-

liaux de troubles psychologiques et psychia-

triques et avoir un suivi rapproché, notam-

ment au début du traitement.»

Contraception ? C’est, en France, une ques-

tion importante compte tenu de l’écho mé-

diatique et politique qu’a eu l’affaire dite des

pilules de 3e et 4e générations. Il est acquis

que certaines pilules contraceptives peuvent

avoir un effet positif sur l’acné. Pour autant,

les auteurs des recommandations estiment

qu’«on ne peut pas prescrire un contraceptif

à une femme qui n’a pas besoin de contra-

ception ou de ce type de contraception». «Le

choix du type de contraception doit être une

décision partagée entre le gynécologue et la

femme, en tenant compte de ses préférences

et de ses différents risques – notamment du

risque accru de maladie thromboembolique

veineuse pour les pilules de 3e ou 4e généra-

tions.»

En pratique, si un contraceptif doit être

prescrit à une femme présentant de l’acné, il

sera recommandé de prescrire en première

intention du lévonorgestrel (2e génération)

et en seconde intention du norgestimate (assi-

milé 2e génération) qui comportent une au-

torisation de mise sur le marché pour la con-

tra ception chez la femme présentant une

acné. Les antiacnéiques Diane 35 (acétate de

cyprotérone 2 mg-éthinylestradiol 35 mg) et

leurs génériques ne peuvent être envisagés

qu’en dernière intention si l’acné persiste

malgré un traitement dermatologique bien

conduit – et ce «en concertation avec la pa-

tiente et un gynécologue, et en tenant compte

des caractéristiques de la femme, concernant

notamment le risque thromboembolique».

Le cas échéant, on n’oubliera pas la question,

majeure, de l’arrêt du tabac.

Jean-Yves Nau

jeanyves.nau@gmail.com

Le Centre Médical

de Vernier

Cherche 2 médecins

généralistes/internistes

avec éventuellement une

sous-spécialité

pour compléter son équipe

Contact :

Téléphone : 079 321 2545

1007615

44_47.indd 2 09.11.15 11:47

1

/

2

100%