géographie et développement durable, cours

1

Un nouvel enjeu pour la géographie : le développement durable ?

« Mais, que les Américains prennent garde de se livrer à une destruction

exagérée !... Peu à peu les baleines deviendront rares sur ces mers du Sud,

et il faudra les pourchasser jusqu’au-delà des banquises » (Jules Verne, Le

Sphinx des glaces, 1897).

Introduction : le développement durable, une chance pour la géographie ?

La circulaire du 8 juillet 2004 (BO n°28 du 15 juillet2004) « Généralisation d’une éducation à

l’environnement pour un développement durable (EEDD) » définit à la fois l’esprit et les contours de l’éducation

au développement durable. « Le concept de développement durable revêt une dimension éducative particulièrement

riche, en ce qu’il conduit à prendre en compte : - les différentes échelles de temps et d’espace ; - la complexité du domaine

dont les multiples composantes interagissant entre elles, appelle une approche systémique; - les différents axes d’analyse

scientifique qui fondent un développement durable (composantes environnementales, économiques, sociales, culturelles) ; - la

complexité des questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche critique et met en valeur l’importance des

choix et la responsabilité de chacun dans ces choix » Le développement durable figure explicitement dans le

socle commun de connaissance et de compétences (école-collège), mentionné dans le pilier Humanités

et il est devenu le concept central des programmes de géographie cinquième et de seconde qui seront à

l’œuvre à la rentrée 2010 : ceci explique d’ailleurs l’émergence du sujet…

Cette conjoncture tend à donner un premier élément de réponse à notre question, voire à clore

le débat tant le développement durable apparait bien comme un enjeu pour la géographie scolaire.

Celle-ci souffrirait d’être mal aimée des élèves, mal enseignée par des enseignants à 80% historiens.

Avec le développement durable la géographie scolaire tiendrait un thème fédérateur, consensuel, actuel

et en lien avec les préoccupations de la jeunesse !

Si donc la question est incontournable pour les enseignants de géographie du secondaire, c’est

une raison suffisante pour que la géographie universitaire s’empare de la question dans le but de fournir

aux enseignants de géographie un savoir scientifique de haut niveau et une approche critique. Mais

depuis les années 70 la géographie universitaire a coupé le cordon qui la faisait dépendre de la

« géographie des professeurs », il faut à l’Université d’autres motivations. Nous explorerons cette

question dans la première partie de ce cours : la géographie a-t-elle besoin du développement durable ?

puis nous nous centrerons sur le terme « développement » pour explorer la relation entre géographie et

développement et nous terminerons par une réponse paradoxale : c’est le développement durable qui a

besoin de la géographie !

I. La géographie à la rencontre développement durable

Il y a vingt ans, les sections géomorphologie et climatologie des départements de géographie des

Universités étaient désertées. Leur place qui fut longtemps la première dans les études de géographie

était devenue marginale. La géographie humaine, économique, sociale, spatialiste et plus tard culturelle

attirait étudiants et chercheurs. A l’instar de Roger Brunet ou d’Olivier Dolfuss les plus grands, et les

plus médiatisés, avaient montré l’exemple de l’abandon de ces spécialités au profit de spécialités plus

immédiatement en prise avec la question de l’aménagement du territoire (Brunet) ou de la

mondialisation (Dolfuss).

Aujourd’hui le mouvement s’est inversé: les géographes qui sont invités sur les plateaux de

télévision sont ceux qui apportent une expertise scientifique dans les domaines de la gestion des

ressources, ou dans le domaine de la géographie des risques.

Les géographes n’ont cependant pas attendu l’émergence du concept de développement durable

pour s’intéresser à la relation entre l’homme et l’environnement et souvent pour se poser en défenseur

de la nature.

2

Contrairement à l’idée répandue, le principe d’un développement qui soit durable ne date pas d’hier.

Ainsi, en 1811, dans son Dictionnaire général raisonné et historique des Eaux et Forêts Jacques Joseph

Baudrillard propose la définition suivante de l’aménagement : « C’est l’art de diviser une forêt en coupes

successives ou de régler l’étendue ou l’âge des coupes annuelles, de manière à assurer une succession constante de produits

pour le plus grand intérêt de la conservation et de la forêt, de la consommation en général et du propriétaire ». 50 ans

plus tard, Adolphe Parade dans Notice historique sur l’art des aménagements (1860) développe ainsi sa

définition : « L’art d’aménager les forêts est né d’un besoin d’ordre et de la préoccupation de sauvegarder les nécessités de

l’avenir, tout en donnant satisfaction aux exigences du présent ».

Il ne s’agit cependant pas là de géographes, pas plus que Jules Verne dont j’ai mis une citation en

exergue. C’est, encore une fois, Elisée Reclus qui sert de référence aux géographes qui se réclament

d’une tradition de préoccupation pour le thème du Développement durable. Ainsi l’un de ses derniers

biographes, Jean Didier Vincent intitule son livre : « Elisée Reclus, géographe, anarchiste, écologiste ». Dans un

petit ouvrage récemment réédité, histoire d’un ruisseau en 1869, Reclus abordait le rapport avec la

nature d’une façon poétique et quasi religieuse qui enthousiasme nombre d’écolo d’aujourd’hui (Doc 1).

Dans un article de la Revue des Deux mondes de 1866 il avait davantage théorisé sa position (Doc 2).

C’est la même année, 1866, qu’apparaît sous la plume du biologiste allemand Ernst Haeckel le

terme d’écologie qu’il fabrique à partir du grec « oikos » (maison –habitat) et logos (savoir) : science de

l’habitat… Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Haeckel définissait la science écologique en ces

termes: « (...) la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large,

la science des conditions d'existence. ». Voila une définition que la géographie aurait volontiers pris pour

son compte. La relation entre la géographie et l’écologie (science) a été à peu près aussi compliquée que celle

que nous avons déjà évoquée entre la géographie et la sociologie, tant leurs objets et leurs méthodes étaient

souvent confondues. A la fin du XIXème siècle les géographes avaient inventé le terme de « géographie

humaine » que les géographes français ont préféré à anthropo-géographie proposé par Friedrich Ratzel.

Celui d’« écologie humaine » a été proposé en 1922 par Harlan H. Barrows: Geography as human ecology

Annals of the Association of American Geographers, vol 13, 1922 et repris en France par Maximillien

Sorre : Les Fondements biologiques de la géographie humaine. Essai d'une écologie de l’homme Paris,

Librairie Armand Colin, 1943.

Mais les années cinquante mettent un terme à ce qui est désormais perçu comme un déterminisme

naturel. La géographie humaine est alors économique, sociale et bien peu environnementale. Le divorce

est cependant loin d’être total. Voyez par exemple comme le géographe belge Hubert Béguin

envisageait en 1965 la question des inondations dans un article de synthèse de la revue Tiers Monde

(doc 3).

Béguin s’appuie largement sur des travaux pionniers de géographes américains, parmi lesquels

Gilbert Fowler White, qui publie en 1974 des travaux sur les investissements contre les inondations

dans la Tenessee Valley. Il montre que malgré les 5 Milliards de dollars investis par le gouvernement un

plus grand nombre de personnes vit dans les zones à risque qu’auparavant. Les aménagements ont

renforcé le sentiment de sécurité ! Les études se sont alors multipliées sur l’aspect psychologique des

comportements humains : pourquoi l’homme choisit-il de rester dans des zones à risque ? Pourquoi

oublie-t-il si vite les risques auxquels il s’expose ? Le croisement de ces préoccupations de des études

sur les « facteurs de risques » naturelles débouche sur l’émergence d’une branche autonome de la

géographie : la géographie des risques. Cette branche de la géographie à connu un essor formidable en

France sous l’impulsion de Fernand Verger (les zones humides du littoral français, Belin 2009) qui a

entraîné de nombreux géographes comme André Dauphiné (Risques et catastrophes - Observer,

spatialiser, comprendre et gérer, A Colin 2003) ou Patrick Pigeon (Géographie critique des risques,

Economica, 2005) et bien entendu Yvette Veyret.

La géographie de la santé a connu, on l’a vu, une mutation du même ordre : du déterminisme à

l’étude des relations entre milieu, société et représentations de la santé.

La géographie économique qui s’intéressait à la localisation des activités productives évolue avec

son objet : la raréfaction des ressources du sol et du sous-sol, le développement des transports ont

contribué dès les années soixante à dissocier de plus en plus les localisations industrielles des

localisations des ressources, cette dissociation spatiale devient en elle-même un objet géographique…

3

Des géographes glaciologue et climatologue comme Jean Jouzel (Le climat : jeu dangereux de Jean

Jouzel et Anne Debroise - Editions Dunod, 2004) ou Martine Tabeaud (Le changement en

environnement, presse de la Sorbonne, 2008) participent au débat public sur le réchauffement

climatique et contribuent à redonner de l’allant à la climatologie.

De façon autonome d’abord puis sous l’impulsion des problématiques posées dans la société

autour du développement durable, les problématiques du développement durable irradient toute la

géographie et constituent une source d’alimentation conceptuelle. Ainsi les concepts de capital naturel,

d’adaptabilité (capacité d'un système, d'une région ou d'une communauté, à ajuster ses mécanismes et sa

structure pour tenir compte des changements environnementaux réels, potentiels ou supposés),

d’accessibilité (quel prix économique les sociétés sont-elles prêtes à payer pour leur environnement,

quel prix environnemental sont-elles prêtes à payer pour leur développement ?).

Et finalement c’est toute la démarche géographique qui se retrouve dans les démarches liées au

développement durable dans ce qu’elles favorisent l’analyse des interdépendances spatiales. C'est le

territoire qui est le lieu d'interdépendances renforcées. Une action sur une zone donnée a, certes, des

conséquences sur la zone en question, mais aussi des effets de débordement sur d'autres territoires

(voire par exemple le passage, comme forme dominante, des pollutions localisées aux pollutions

transfrontières) et les géographes se passionnent aussi pour l’étude des disjonctions entre l'origine

spatiale du phénomène et le lieu de manifestation de ses effets. Ce qui a une très forte implication

géopolitique : "l'espace des réponses" (Etats…) est appelé à évoluer et avec lui les configurations

spatiales du pouvoir. Ainsi l’étude du développement durable en géographie intègre des domaines bien

éloignés a priori des strictes questions environnementales auxquels la vulgate journalistique tend à les

limiter.

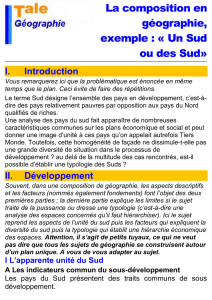

II. Le développement durable : renouvellement de la notion de développement et de sa

géographie

Qu’est ce que le développement durable ?

La définition, devenue classique, é été formulée à la conférence de Rio de Janeiro en 1992

« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre à leurs propres besoins ». Cette conférence fut l'occasion, pour la première fois, de

médiatiser la notion de développement durable (sustainable development) préalablement défini par l'ONU

en 1987 (rapport Brundtland). Le terme de sustainable a été traduit par l'adjectif durable dans la mesure où

le mot soutenable, en français, n'implique aucune dimension temporelle. Il s'agit de tenter de concilier

les impératifs du développement, plus particulièrement pour les pays du Sud en retard, avec les

contraintes environnementales au Nord comme au Sud. Néanmoins, malgré des différences

d’interprétation parfois fortes, tout le monde reconnaît maintenant que cette notion recouvre les trois

aspects fondamentaux du développement et de la qualité de vie de nos sociétés : le développement

économique, la protection de l’environnement et le développement social et humain.

La notion de développement durable est apparue quand celle de « développement » a cessé

d’être centrale dans les discours.

La géographie a sans doute toujours préféré le développement au développement durable. Dans

les années 50 à 70 la géographie se préoccupait, comme l’économie de la croissance que les économistes

définissaient "l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur de

dimension : pour une nation, le produit global net en termes réels, la croissance a un caractère durable, elle

s’oppose aux phases d’expansion, récession ou dépression qui sont plus conjoncturelles et de durée plus

limitée » (F Perroux). La conception dominante de l’économie (y compris de l’économie spatiale)

reposait sur l’idée que l’économie se déploie dans un espace homogène et que la seule variable est le

temps. Ainsi Walter W. Rostow avait développé une théorie des étapes de la croissance économique

(doc 6) qui reposait sur ces postulats. Du coup, la géographie n’avait d’autre rôle que de dresser le

tableau des différences. La théorie de la croissance n’expliquait pas pourquoi que certains pays s’y

engageaient et pas d’autres, question d’histoire, question d’opportunité. A cette vision très optimiste, la

réalité opposait un démenti très net. C’est pourquoi les économistes cherchaient à définir les obstacles à

4

la croissance. Les géographes qui s’intéressaient à ces questions, comme Pierre Marthelot par exemple,

insistaient sur l’apport des géographes dans la détermination des stratégies de développement au niveau

local : l’étude des situations sous l’angle des potentialités, l’étude des ressources et des obstacles

envisagés sous l’angle d’un possibilisme très vidalien.

Chemin faisant, des économistes en virent à concevoir que l’économie fonctionnait en système

avec la société et à mobiliser la notion de développement. Nurske, par exemple développa une théorie

des cercles vicieux de la pauvreté qui ne pouvaient être brisés que par l’intrusion d’un facteur exogène :

ainsi naquit l’aide au développement. De leur côté les économistes marxistes considéraient que

l’obstacle principal au développement était le capitalisme et qu’il suffisait de le supprimer pour

construire le cercle vertueux de l’économie socialiste sur le modèle soviétique ou chinois. De fait le

développement était un enjeu de la guerre froide.

A la fin des années 60, au début des années 70 les échecs des politiques de développement

conduisent à des remises en cause de l’optimisme général. Des théoriciens comme Samir Amin et

Emmanuel Wallerstein s’intéressent à la question des relations de domination par les échanges. Samir

Amin développe la théorie de l’échange inégal : l’échange produits de base / produit transformés

s’opère de manière inégalitaire et profite aux plus riches, l’écart ne cessant de s’aggraver du fait de la

détérioration des termes de l’échange. Aux concepts de « pays développés et sous-développés », il

substitue les concepts beaucoup plus spatialisant de « centre et périphérie ». Ainsi les anciennes analyses

de l’économie spatiale à la Von Thünen se retrouvent recyclées au prix d’un changement d’échelle. Des

géographes comme Yves Lacoste s’emparent de ces théories pour en éprouver la pertinence à

différentes échelles. Pierre Gourou, dans un article des Cahiers des Sciences Humaines en 1992,

s’intéresse par exemple à la situation de l’Afrique noire qu’il connait bien. Il souligne l’importance des

structures sociales rurales, du mode d’appropriation du sol, de l’absence de propriété privée par

exemple pour expliquer l’échec des réformes agraires venues d’en haut.

L’analyse géographique s’en trouve largement renouvelée. La géographie du développement

économique envahit d’ailleurs les programmes scolaires dans les années 70 et 80. Jusqu’à ce qu’à

nouveau le vent tourne. Pour Sylvie Brunel le tournant est géopolitique.

Sylvie Brunel donne une définition politique et ethique de la notion : « le développement, c'est ce qui

permet à l'être humain d'exercer pleinement son libre arbitre parce qu'il vit mieux et plus longtemps, parce qu'il a accès à

l'éducation et à la santé, parce que les opportunités qui s'offrent à lui sont démultipliées. Or par une étrange coïncidence, le

développement se trouve discrédité au moment même où, avec la fin de la guerre froide, l'aide publique au développement

s'effondre parce qu'elle a perdu son intérêt stratégique avec la disparition de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là

qu'émerge le développement durable ».

La critique du développement durable qu’engage Sylvie Brunel est sévère : voici par exemple ce qu’elle

dit dans une conférence de 2009 après la sortie de son brûlot : Sylvie Brunel, A qui profite le

développement durable ? Larousse, 2008.

A cette critique les partisans du développement durable, y compris des géographes comme

répondent que le développement économique et social sont deux des piliers de la notion que Sylvie

Brunnel semble oublier et que le développement durable permet à l’inverse de relancer la notion de

développement, les géographies économiques et sociales y trouveraient l’occasion de se renouveler. Les

géographies du sous-développement, de la santé, de la faim, et les géopoliticiens auraient ainsi donc

toute leur place dans les études basées sur cette notion.

III. la géographie est une chance pour le développement durable !

Tandis que les abus terminologiques du "développement durable", son affichage au cœur de

nombreux rendez-vous politiques et scientifiques mais aussi à travers les stratégies de communication

des entreprises ou des collectivités territoriales, contribuent à brouiller la notion, les géographies

permettent, à l’inverse, de clarifier les niveaux d’analyse. Tout d’abord en rappelant comme le font

Sylvie Brunel et Yvette Veyret que le volet « environnemental » ne doit pas occulter les deux autres et

que c’est leur combinaison dans l’espace des sociétés qui, selon une démarche géographique, doit être

privilégiée.

5

L’approche géographique multiscalaire permet également d’aborder la notion de développement

durable sans occulter les tensions qu’elle génère. A petite échelle, Martine Tabeau souligne que le

« réchauffement climatique » ne fera pas que des perdants : les ressources et les voies de

communications des zones arctiques pourraient s’en trouver plus accessibles.

A une autre échelle voila l’exemple d’un article d’Hubert Théry et Neli Aparecida de Mello qui

montre comment l’Etat brésilien joue habilement des jeux d’échelles pour s’imposer comme le

champion de la préservation de la forêt tout en gardant le contrôle absolu de son territoire (L’État

brésilien et l’environnement en Amazonie : évolutions, contradictions et conflits, L’Espace géographique,

2000). Ou encore celui de Jérôme Monnet (L’urbanisme dans les Amériques : modèles de ville et modèles de

société, Éd. Karthala, 2000) montre comme l’argument environnemental est détourné dans les villes du

Brésil ou du Mexique pour justifier l’édification de barrières socio-spatiales de plus en plus étanches.

Yvette Veyret, s’interroge sur les effets d’échelle en matière de politique de développement

durable : « Doit-on privilégier l’approche top-down ou entrer en développement durable par le bottom-up ? Faut-il

privilégier l’échelle locale ou l’échelle globale ? Comment articuler les deux ? La mise en œuvre du développement durable

venu du haut est souvent mal perçue par les politiques et les populations locales qui la comprennent mal et y voient une

forme d’ingérence intolérable. Issue du bas, des citoyens, la mise en œuvre de politiques locales de développement durable

peut aller à l’encontre d’objectifs plus vastes et le phénomène NIMBY est dans bien des cas difficile à éviter ou à dépasser.

Comment le développement durable s’inscrit-il dans la question du développement des pays du sud ? Là encore les

propositions émanant des grands organismes internationaux (par le biais de la banque mondiale notamment), des ONG,

sont calquées sur les pratiques et les choix des pays riches et ne correspondent guère aux attentes des politiques et des

populations des pays en développement. Le développement durable n’a pour l’instant guère contribué à faire avancer ces

questions pourtant fondamentales. Les modèles issus des pays industrialisés ont fait long feu. L’ingérence écologique est

difficilement acceptée par les pays du sud ce qui se conçoit aisément, de sorte que le développement durable apparaît encore

largement aux yeux des pays en développement comme "un luxe de riche", une série de "y-a-qu’à" simpliste et

simplificateur, quand il n’est pas perçu non sans quelques raisons comme une manière de mieux traiter la nature que les

humains ».

Cette approche critique du concept n’empêche donc pas les géographes de s’engager dans la voie de

l’interdisciplinarité qu’ouvre le travail sur le développement durable. C’est le cas par exemple de la

revue Développement durable et territoire ( http://developpementdurable.revues.org/) crée en 2002,

qui rassemble des géographes, des économistes, des juristes, sociologues, spécialistes de sciences

politiques… dont les titres des dossiers montrent la richesse de l’apport de la géographie à l’approche

du développement durable : approche territoriales du DD, Gouvernance locale et DD, les dimensions

humaine et sociale du DD, la ville et l’enjeu du DD, économie plurielle, responsabilité sociétale et DD,

les territoire de l’eau, proximité et environnement, Méthodologie et pratiques territoriales de

l’évaluation en matière de DD, inégalités écologiques, inégalités sociales, biens communs et propriété ;

identités, patrimoines collectifs et développement soutenable, catastrophe et territoires.

Dernier exemple de la contribution de la géographie au développement du savoir sur le DD : Des

universités (Bordeaux, Toulouse, Pau, Bruxelles…) proposent un Certificat International d’Ecologie

Humaine, intégré au système LMD, dont les enseignants sont issus de la sociologie, de l’histoire, du

droit, des Sciences politiques, de la physique, de la biologie, et de la géographie !

Conclusion : à travers tous ces exemples on le voit, et cela nous renvoie à la fonction sociale de

l’enseignement de la géographie, c’est bien vers une géographie critique du développement durable qu’il

s’agit d’aller qui profitera autant à la géographie dont l’intérêt en sera renouvelé qu’à la notion de

développement durable qui, sans ce regard critique, se perdra dans les discours lénifiant, voire

manipulateurs.

1

/

5

100%