le corps, la pensée, l`hybride

Kader Attia,

le corps, la pensée,

l’hybride

TEXTES DE KADER ATTIA

ET DE SELOUA LUSTE BOULBINA

« Ingrats qui se crurent libérés du corps et de cette

terre : mais à qui devaient-ils le spasme et la volupté de

leur extase ? À leur corps et à cette terre. »

Ainsi parlait Zarathoustra. Nietzsche

ARTISTE

60

RUBRIQUE

61

TOURS. DU 4 AVRIL AU 8 NOVEMBRE 2009.

Kasbah.

Centre de création contemporaine de Tours.

Failles, 2009

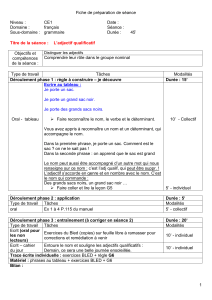

Depuis plusieurs années maintenant, j’interroge les

questions fondamentales de notre existence à travers

l’art, conduisant mes recherches à la lumière de la

philosophie, de la poésie et de la psychanalyse.

J’essaie de toujours entrevoir mon travail sur le

chemin de la recherche, avec l’aide du détour et de

l’ellipse. Chaque œuvre est relative à son contexte

spatial et temporel.

Le monde dans lequel nous vivons semble redécou-

vrir la réalité.

Il y a quelques années, suite à l’explosion de la

“bulle internet”, la spéculation économique, fondée

en partie sur une mythologie “des produits déri-

vés”, n’a cessé de se développer en repoussant les

limites du réel en dehors du système de valeurs du

bon sens. Même la probabilité de l’obtention d’un

crédit est devenue un produit financier, sur lequel on

a spéculé en bourse, entraînant la finance vers une

économie aux valeurs virtuelles. Une bulle de vide

où de modestes propriétaires de maisons acquises

à crédit ont vite été rattrapés par la réalité de leur

endettement, ce qui a conduit des millions d’entre

eux à rendre leur logement.

Mais ceci n’est que la partie visible de l’iceberg.

Ces dernières années, l’économie mondiale n’a

cessé de croître virtuellement, en se fondant sur

des valeurs fictives d’un argent qui n’existe pas : le

crédit. Il semble pourtant que l’onde de choc des

premières faillites de l’automne dernier réveille les

consciences. L’éthique comme la voie du Salut pos-

sible est à l’ordre du jour.

Mais pour combien de temps ?

Cette ère qui, depuis la chute du bloc de l’Est, nous

a accoutumés à penser qu’elle était celle de “la fin

des idéologies”, semble se préparer à une nouvelle

ère : celle des “nouvelles idées”, comme le dit le phi-

losophe Alain Badiou dans son article du Monde du 17

octobre 2007 intitulé : “De quelle réalité cette crise

est-elle le spectacle ?” Cette crise a en effet provoqué

une chose nouvelle. Elle a déclenché une faille réelle

dans ce monde virtuel sur lequel s’était assoupi,

confiant, notre système économique et social.

Ce retour violent du réel a surpris tout le monde.

Pourtant, la tension qui préserve les fragiles démo-

craties capitalistes – l’équilibre entre le marché et

l’État de droit – est toujours mise à l’épreuve par la

cupidité et la perte du bon sens des hommes.

ARTISTE

62

Dans une société capitaliste, cet équilibre entre l’État

de droit et l’économie de marché est indispensable,

sinon l’éthique, de quelque nature soit-elle, reste un

moyen au lieu d’être une fin.

C’est ce que l’on observe tous les jours, de l’art à la

guerre. Notre acceptation d’un degré insoutenable

d’inégalités dans nos régimes démocratiques, où la

“morale démocratique” sert d’alibi à ces contrastes,

en est un signe révélateur.

Voilà pourquoi je m’intéresse aux failles. Elles sont ce

que les humains ne regardent plus ; peut-être parce

qu’elles sont paradoxales, puisqu’elles séparent les

choses autant qu’elles les lient.

La Raison démontre que l’ordre des choses ne se

base pas seulement sur un système fondé sur les

comparaisons et les similitudes entre deux choses.

En effet, par inférence, nous pouvons également

assimiler les différences entre les choses comme

des analogies qui lient ces choses entre elles (René

Descartes, les Regulae).

Cette pensée de Descartes souligne ce qui se situe

entre deux notions paradoxales comme une taxinomie

variable, que ce soit pour le vide et le plein, l’absence

et la présence, l’espace et le temps, la vie et la mort…

La faille entre des éléments paradoxaux, lorsque la

pensée les envisage, révèle une multitude de sens qui

n’apparaissent pas dans chacun de ces éléments.

Cette faille les sépare autant quelle les relie ; elle est

autre chose…

Cet espace, à la fois vaste et ténu, est difficilement

définissable, si ce n’est par sa propre expérience.

Passer mon enfance entre la France et l’Algérie m’a

amené à me sentir proche aussi bien de la pensée

arabe et orientale que de la pensée occidentale.

Mon père, qui n’a jamais cessé d’aller et venir entre

ses montagnes natales et la France, m’a dit un jour :

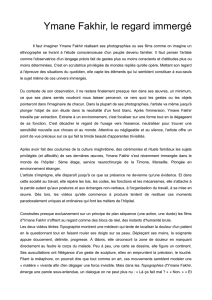

Double page précédente :

Failles. 2008, installation, sacs plastiques vides, dimensions variables.

Courtesy Galerie Anne de Villepoix, Paris et galerie Christian Nagel,

Berlin & Cologne.

Ci-dessus :

Untitled.

2008, dessin, stylo à bille sur papier, 32 x 40 cm. Courtesy collection privée.

ARTISTE

63

“La chose la plus importante, lorsque tu émigres, ce

n’est ni l’endroit d’où tu viens, ni celui où tu vas, mais

c’est le voyage.” Cette image m’a beaucoup influencé

et joue encore un rôle important aujourd’hui. Elle a

développé chez moi une “pensée ergonomique” qui

m’amène à penser de façon “hybride”. J’envisage

l’entre-deux des choses comme un champ libre,

ouvert, au détriment de celui des extrêmes où l’on

risque d’être piégé d’un côté ou de l’autre.

Cette obligation d’“aller et venir” m’a conduit à ne

jamais me sentir à l’aise au même endroit, dans la

même position et, par extension, dans le même état

d’esprit, où l’immobilisme guette.

J’ai développé, inspiré par le comportement de mes

ancêtres aussi bien que par celui de mes parents

immigrés, une manière de penser nomade. Je l’inter-

roge souvent. Cette hybridité de ma pensée nourrit

mon processus artistique et vice versa…

Je crois que l’hybridité succédera à la fin de l’espèce

humaine telle que nous la connaissons aujourd’hui, et

telle qu’elle est apparue au début du XIXe siècle, comme

Michel Foucault l’explique dans Les Mots et les Choses.

Elle ne semble pas visible, pourtant, je sens que cette

mutation a commencé depuis un moment déjà.

Il faut du temps et de la distance avant de se rendre

compte de ce qui est en nous.

Quand j’étais en France, en banlieue, où je tra-

vaillais, chaque soir, lorsque je marchais de mon

atelier à chez moi, je passais beaucoup de temps à

regarder une foule de gens attendant avec des sacs

plastiques vides à la main, dans la rue, en face d’un

camion, d’où ils pouvaient recevoir de la nourriture

gratuite. Ils pouvaient avoir une brique de lait, un

pain de beurre, une boîte de sucre. Ils attendaient

en petits groupes, en silence, se serrant les uns

contre les autres dans le froid. Un jour, après avoir

longuement regardé un sac vide (laissé sur un banc

par un sans-abri, qui en avait retiré le sucre, le lait

et le riz qui lui avaient été donnés pour les vendre à

l’épicerie la plus proche), les traces que la nourri-

ture avait laissées sur la forme du sac sont restées

gravées dans ma mémoire. Le sac était vide, mais

tenait debout, gardant de manière suggestive la

trace de ce qu’il avait contenu. Le vide de ces formes

illustrait, à mes yeux, avec une pertinence à la fois

politique et poétique, les nombreuses questions que

je me posais depuis plusieurs années.

Ce sac vide représentait quelque chose entre ce qui

peut et ce qui ne peut être vu : par sa présence, il

montrait le vide à l’intérieur et à l’extérieur du sac ;

un vide physique et variable.

De la Chine au monde arabe, la relation paradoxale

du vide et du plein a une longue histoire. Cette idée a

certainement évolué pendant des années à travers

la Route de la soie, de la calligraphie à l’architecture,

de la religion à la philosophie. Le vide a beaucoup

d’importance en Orient, un territoire s’étendant de

Rabat à Tokyo comme dit Édouard Saïd dans son

Orientalisme. De Lao-Tseu à Henri Moore, le vide a

toujours été une donnée spatiale, opposée au plein. La

phrase de Lao-Tseu : “L’Homme crée des choses, mais

c’est le vide qui leur donne sens”, l’exprime très bien.

Lorsque Yves Klein expose Le Vide en 1958 comme

une altérité dans un contexte de doute politique, il

montre que le vide peut aussi être pensé comme

politique et historique. En effet, à cette époque, la

France était au milieu d’une période de transition

entre la IVe et la Ve République. Elle se trouvait égale-

ment en plein dans les guerres de décolonisation, en

Indochine ou en Algérie. Les doutes quant à l’avenir,

pressentis à travers le vide que la perte des colonies

laisserait sur le plan économique, géopolitique et

culturel, ont alimenté une angoisse face à un avenir

qui apparaissait comme un vide immense.

Dans l’installation Failles, faite de sacs plastiques

vides, le référent politique du vide (son “histoire”),

coexiste avec son signe poétique. Cette relation entre

le signifiant et le signifié, régie par l’interdépendance,

est possible car chacun représente l’autre.

Ces deux aspects du vide, poétique et politique, exis-

tent aussi bien dans l’espace que dans le temps. Ces

notions existent en effet à travers l’espace contenu et

l’espace contenant chaque sculpture, mais elles sont

aussi liées à la fragilité de la forme que décrit ce sac

plastique, qui lui donne alors une existence éphémère.

J’utilise ces matériaux – des sacs plastiques – car,

vides, ils décrivent des formes qui ne tiennent jamais

longtemps. La fragilité de ces sculptures présuppose

qu’elles auront une existence éphémère, tributaire de

l’espace et du temps. Cette subordination inscrit l’exis-

tence de ces sculptures dans une faille temporelle qui,

d’un point de vue métaphorique, est un vide temporel.

Contrairement à ce qui en a fait la raison d’être de la

sculpture, de Lao-Tseu à Michel-Ange, de Brancusi à

Henry Moore et Oteiza, le vide n’est pas uniquement

une réalité physique et spatiale qui permet à la sculp-

ture d’exister. Le vide et sa géométrie sont variables,

car il peut être éphémère, et donc, temporel.

Les sacs, en tant qu’objets, ne sont pas l’intégralité

de l’œuvre. Ils sont des objets du quotidien réappro-

priés afin d’impliquer le spectateur dans une expé-

rience qui restera en deçà et au-delà de l’œuvre d’art,

dans le champ du réel.

Par ce qu’il nomme “l’ordre des choses”, Michel

Foucault démontre comment la représentation des

choses ne dépend ni complètement de la culture,

ni totalement des règles scientifiques qui les défi-

nissent, mais également de l’espace entre ces deux

notions, qui est l’expérience. Cette expérience affecte

notre perception du monde plus que nous voudrions

le croire, et la manière dont il apparaît à nos yeux y

est subordonnée.

ARTISTE

64

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%