Lire la suite sur le compte-rendu disponible en téléchargement

S

ociété des

S

ciences

N

aturelles

de la Charente-Maritime

28 rue Albert 1

er

– 17000 La Rochelle. Tél. : 05.46.31.87.17 [email protected]

Fondée en 1836 – Reconnue d’utilité publique depuis 1852 – Agréée au titre de l’environnement-département de la Charente-Maritime

www.societesciences17.org

Mercredi 3 juin 18h 1944° séance

Présidence de Pierre Miramand - 46 participants -

Conférence :

Les « fossiles vivants » : un mythe qui a la vie dure

animée par

Pierre Miramand

Université La Rochelle, Laboratoire LIENSs

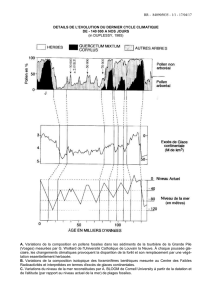

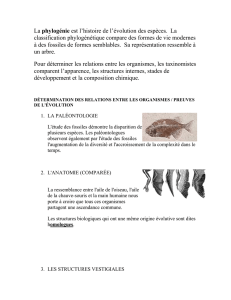

Jusqu’au dix-huitième siècle, les fossiles étaient considérés, soit comme des jeux de la nature, soit comme des restes

du déluge, malgré que quelques érudits, dont Leonard de Vinci et Bernard Palissy, avaient, dès la renaissance, reconnu

la vrai nature des fossiles comme étant des restes d’animaux pétrifiés. Au début du dix-neuvième siècle Cuvier étudie

des dents fossiles remmenées de l’Ohio et de Sibérie qui étaient considérées par ses contemporains comme des dents

appartenant à des éléphants. Il leur applique sa méthode d’anatomie comparée et conclut que celles-ci

n’appartenaient pas à des éléphants, mais étaient les restes d’animaux aujourd’hui éteints. Cuvier va ainsi révéler à

ses contemporains l’existence de mondes disparus. Pour expliquer leurs extinctions, il va développer une théorie dite

théorie des catastrophes dans laquelle il explique que les faunes du passé ont disparu lors de grands cataclysmes et

ont été remplacées par de nouvelles faunes. Alcide d’Orbigny, disciple de Cuvier et comme lui fixiste, va appliquer

cette théorie aux invertébrés et va découper les strates géologiques en 28 étages qui correspondaient pour lui à autant

de créations. C’est la naissance de la bio stratigraphie. Dans ce contexte, un fossile pour A. d’Orbigny ne pouvait exister

que dans un seul étage, et il n’était pas concevable que des espèces traversent les grands cataclysmes qui ont frappé la

biosphère. Pourtant ce concept va apparemment être remis en cause par des découvertes faites à la fin du dix-

neuvième siècle, lorsque les scientifiques vont explorer les grands fonds marins. C’est d’abord en 1856, la découverte

par 300 m de fond d’exemplaires vivants de gastéropodes pleurotomaires que l’on croyait éteints depuis le miocène.

Puis, en 1872, ce fut la remontée de 4000 m de fond d’un crinoïde pédonculé lors de l’expédition britannique du

Challenger. Cette découverte stupéfia les scientifiques, car ces animaux n’étaient connus qu’à l’état fossile et on les

croyait éteints depuis le mésozoïque. Ces découvertes spectaculaires ont fait qualifier ces organismes de « fossiles

vivants », terme employé par Darwin, dans un autre sens, pour qualifier des espèces actuelles qui constituaient, pour

lui, des formes de transition entre des ordres actuellement profondément séparés. Ce terme va alors être utilisé pour

des espèces que l’on croyait éteintes depuis des millions d’années et retrouvées fortuitement.

La découverte en 1938 au large des Comores d’un cœlacanthe vivant, organisme qui n’était connu qu’à l’état fossile

depuis le dévonien et dont aucun exemplaire fossile n’avait été retrouvé depuis le crétacé, va rendre l’expression

« fossiles vivants » très populaire. Depuis, de nombreux « fossiles vivants » requalifiés d’espèces panchroniques, c'est-

à-dire présentant des ressemblances morphologiques avec des espèces éteintes ont été identifiées. Citons, parmi les

plus célèbres, les nautiles, les limules, les lingules, les scorpions, les méduses et les requins dont le plus ancien fossile

connu date du dévonien et semble avoir la même morphologie que les requins actuels. Ces espèces vont faire naitre

beaucoup d’interrogations, notamment au sujet de la théorie de l’évolution. Elles vont être utilisées soit par des

« fixistes » qui vont les prendre en exemple pour nier l’évolution des espèces, soit par des non darwiniens, comme, par

exemple Teilhard de Chardin qui développa la théorie du « Christ cosmique » ou Pierre Paul Grassé qui développa une

théorie néo lamarckienne de l’évolution.

Mais est-ce vrai que les espèces panchroniques n’évoluent plus ?

S

ociété des

de la C

harente

28 rue Albert 1

er

– 17000 La

Fondée en 1836 –

Reconnue d’utilité publique depuis 1852

Ce sont des espèces à évolution lente dont la morphologie externe a peu changé.

crétacé est vraisembl

ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la

fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «

vivants

». Par exemple les crinoïdes pédonc

leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de

remarquables qualités d’adaptation et d’évolution. D’ailleurs les crinoïdes p

disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment

un fossile de crinoïde pédonculé daté de l’éocène.

requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les

requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une

épine e

n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est

différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En

réalité les plus anciens re

quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des

héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de

requins feront leur apparition dans les océans.

Pour qualifier

les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon

qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent

actuellement dans les grands fonds, encore peu ex

grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la

pression évolutive sur ces espèces. Ce sont des espèces à évolution l

ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie

externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo

évolué au cours du temps comme pour les autres espèces. Le terme de

notre vocabulaire.

Communiqué du conférencier

Tous nos remerciements pour une présentation très appréciée des «

Le cas du cœlacanthe montre que c’est faux. On ne

connait aucun fossile de cœlacanthe du genre

actuel Latimeria

. Les derniers fossiles connus du

crétacé appartiennent au genre

Macropoma

sont anatomiquement différents des cœlacanthes

actuels, not

amment au niveau de leur taille et

surtout au niveau du squelette de leurs nageoires.

En réalité, les cœlacanthes n’ont pas cessé

d’évoluer depuis le dévonien en s’adaptant à

différents habitats. Ceci est montré par les 2

espèces actuelles qui ont des diff

génétiques significatives. Les cœlacanthes ne sont

pas des fossiles vivants, il n’y a de bons fossiles que

morts !

ociété des

S

ciences

N

aturelles

harente

-Maritime

Rochelle. Tél. : 05.46.31.87.17

Reconnue d’utilité publique depuis 1852

– Agréée au titre de l’environnement-

département de la Charente

www.societesciences17.org

Ce sont des espèces à évolution lente dont la morphologie externe a peu changé.

Le manque de fossiles depuis le

ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la

fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «

». Par exemple les crinoïdes pédonc

ulés actuels des grands fonds vivent sur les substrats meubles, alors que

leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de

remarquables qualités d’adaptation et d’évolution. D’ailleurs les crinoïdes p

édonculés n’avaient pas complétement

disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment

un fossile de crinoïde pédonculé daté de l’éocène.

La ressemblance morphologique des requins du dévo

requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les

requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une

n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est

différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En

quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des

héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de

requins feront leur apparition dans les océans.

les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon

qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent

actuellement dans les grands fonds, encore peu ex

plorés et qui sont des zones peu propices à la fossilisation. Les

grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la

pression évolutive sur ces espèces. Ce sont des espèces à évolution l

ente qui présentent une mosaïque de caractères

ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie

externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo

évolué au cours du temps comme pour les autres espèces. Le terme de

«

fossiles vivants

Tous nos remerciements pour une présentation très appréciée des «

mystères »de

l’évolution.

Le cas du cœlacanthe montre que c’est faux. On ne

connait aucun fossile de cœlacanthe du genre

. Les derniers fossiles connus du

Macropoma

. Ils

sont anatomiquement différents des cœlacanthes

amment au niveau de leur taille et

surtout au niveau du squelette de leurs nageoires.

En réalité, les cœlacanthes n’ont pas cessé

d’évoluer depuis le dévonien en s’adaptant à

différents habitats. Ceci est montré par les 2

espèces actuelles qui ont des diff

érences

génétiques significatives. Les cœlacanthes ne sont

pas des fossiles vivants, il n’y a de bons fossiles que

aturelles

département de la Charente

-Maritime

Le manque de fossiles depuis le

ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la

fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «

fossiles

ulés actuels des grands fonds vivent sur les substrats meubles, alors que

leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de

édonculés n’avaient pas complétement

disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment

La ressemblance morphologique des requins du dévo

nien avec les

requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les

requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une

n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est

différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En

quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des

héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de

les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon

qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent

plorés et qui sont des zones peu propices à la fossilisation. Les

grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la

ente qui présentent une mosaïque de caractères

ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie

externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo

ine génétique a

fossiles vivants

» doit donc être banni de

l’évolution.

1

/

2

100%