24/10/13 BATTISTA Jennifer L2 TSSIBG Pr Pierre Bongrand

TSSIBG- Dynamique de la réponse adaptative

24/10/13

BATTISTA Jennifer L2

TSSIBG

Pr Pierre Bongrand

8 pages

Dynamique de la réponse adaptative

1/8

Plan

A. Description générale des réponses immunitaires adaptatives

I. Rappel de définitions essentielles

II. Description d'une réponse humorale typique

III. Réponse primaire et secondaire: mémoire immunologique

IV. Paramétrés susceptibles d'influencer la nature de la réponse

V. Quelques phénomènes à connaître

B. Les étapes de la réponse adaptative: mécanismes généraux.

I. Captation et traitement de l’antigène

II. Stimulation des lymphocytes T auxiliaires

III. Stimulation des cellules effectrices

C. Remarques et problèmes

I. Remarque préliminaire: importance de l'existence de nombreux mécanismes effecteurs

II. Problèmes: compatibilité avec la théorie clonale

III. Intérêt du concept « Th1/Th2 »

IV. Importance de la mémoire immunologique et efficacité des vaccinations.

TSSIBG- Dynamique de la réponse adaptative

A. Description générale des réponses immunitaires adaptatives

I. Rappel de définitions essentielles

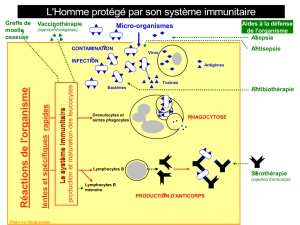

Immunité = Protection contre les agents infectieux

Pour se défendre l'organisme utilise deux classes de mécanismes qui sont intriqués, une même cellule peut

participer à ces deux mécanismes. Les acteurs de l'immunité innée sont codés génétiquement, alors que ceux de

l’immunité adaptative dépendent de l’histoire de chaque individu.

On distingue:

–L’Immunité humorale qui est transférable par des molécules plasmatiques : les anticorps.

(C'est la technique de la sérothérapie, où l'on injecte des anticorps à un individu.)

–l’Immunité cellulaire, les mécanismes sont transférables par des cellules.

(Dans la tuberculose, il est inutile d'injecter des anticorps spécifique des mycobactéries, ça n'induira

pas de protection, ce qui induit la protection sont les cellules spécifiques. Ce qui signifie que les

mécanismes cellulaires sont nécessaires et suffisant pour se défendre contre la tuberculose.)

Les mécanismes effecteurs de l’immunité humorale et cellulaire se recouvrent largement.

II. Description d'une réponse humorale typique

On injecte un antigène à un animal par voie intraveineuse et on dose cet antigène.

–Il diffuse (on parle plutot de dillution) dans le sang et les compartiments (quelques minutes ou quelques

heures)

–La molécule circulante va être transformée et éliminé par des mécanismes de catabolisme (quelques

jours)

–Au bout d'une semaine environ l'antigène va disparaître car il va être recouvert d'anticorps qui vont le

masquer et favoriser son élimination.

2/8

TSSIBG- Dynamique de la réponse adaptative

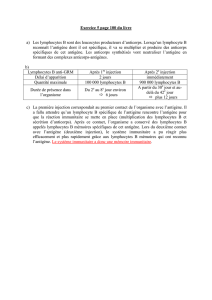

III Réponses primaires et secondaires - mémoire immunologique

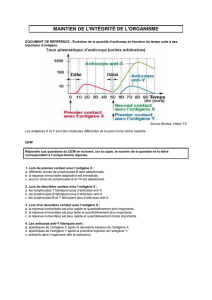

La réponse primaire est la rencontre déclenchée par un antigène que l'on rencontre pour la première fois.

La réponse secondaire est observée lorsque l'antigène est déjà connu, ce qui démontre qu'il existe une

mémoire spécifique.

Distinction entre réponse primaire et secondaire.

•La réponse secondaire peut être déclenchée par des quantités moindres d'antigène que la réponse

primaire (ex : toxine tétanique entraînant une réponse seulement chez les sujets vaccinés)

–La montée des anticorps est plus rapide dans la réponse secondaire (le délai peut être divisé par deux,

les anticorps peuvent apparaître en 3,4 jours au lieu d'une semaine.)

–Le maximum de concentration des anticorps est plus élevé pour la réponse secondaire.

–le rapport IgG/IgM est plus élevé dans la réponse secondaire. Cela permet le diagnostic d'une

infection: si il y a beaucoup d' IgG c'est plutôt une affection ancienne, si il y a beaucoup d'IgM ce sera

plus une affection récente. Cette constatation est à rapprocher de la notion de "commutation

isotypique" (switch) chez les lymphocyte B qui modifient l'isotype des anticorps qu'ils produisent, en

particulier sous l'influence de certaines cytokines.

Il existe une autre méthode de diagnostic, seulement celle-ci est plus longue : si l'infection esr récente ou

nouvelle, on va avoir une monté des Ac au bout de deux semaines, si l'infection est ancienne, on va avoir

un taux stable.

–au cours du temps, on observe une maturation de la réponse avec une augmentation de l'affinité

(hypermutations somatiques), de la diversité des épitopes reconnus, ce qui peut augmenter l'affinité,

l'avidité des anticorps.

–Enfin, la concentration des anticorps reste élevée durant une période de temps plus longue (les IgG ont

une durée de vie plus longue que les IgM dans la circulation)

La distinction entre les réponses primaires et secondaires révèle donc l'existence d'une mémoire

immunologique.

IV Paramètres susceptible d'influencer la nature de la réponse (quantitativement et qualitativement)

Elles dépend de manière quantitative et qualitative d’un grand nombre de paramètres:

-La nature de l'antigène : certains antigènes, antigènes dits thymo indépendants (c'est à dire indépendant des

LT) peuvent activer directement des lymphocytes Bqui déclenchent des réponses essentiellement IgM avec une

mémoire moins apparente.

-La dose d'antigène est importante : Il faut une quantité minimale d’antigène pour induire une réponse, dans le

cas de la toxine tétanique des quantités trop faible ne sont pas vues par le système immunitaire , et dans un

certain domaine la quantité d’anticorps croît avec la dose d’antigène. Cependant, l'affinité des anticorps peut

être plus élevée si la dose d’antigène est faible. Une dose d’antigène trop élevée peut entraîner une paralysie du

système immunitaire, ce qui explique qu il n'y ait pas de réponse immunitaire contre l'albumine circulante qui

est présente en grande quantité.

-La voie d'introduction est importante : la voie sous-cutanée ou intraveineuse favorise les réponses humorales

(production d'anticorps) alors que la voie intradermique favorisera une réponse cellulaire.

L'administration d'antigène par voie aérienne ou digestive ( muqueuses), favorisera une réponse locale riche en

IgA. C’est la différence entre les vaccins anti-poliomyélitiques inactivés injectés en sous-cutané et les atténués

administrés par voie oral. Si les deux protègent, la forme administré par voie orale permet à la personne

vaccinée de ne pas être un porteuse du virus grâce aux IgA présentes au niveau du tube digestif.

3/8

TSSIBG- Dynamique de la réponse adaptative

Sans les IgA, les IgG protègent mais n’empêchent pas d’être porteur de ce virus .

La voie d'introduction de l'antigène détermine aussi en partie la localisation de la synthèse d'anticorps. Une

immunisation par voie sous cutanée entraînera une réponse au niveau des ganglions loco-régionaux, sauf si la

quantité d'antigène est très importante : la réponse est alors généralisée.

-Les adjuvants : ces substances souvent d'origine bactériennes peuvent stimuler qualitativement ou

quantitativement la réponse immunitaire. Ces adjuvants peuvent être des sels minéraux comme dans le cas des

vaccins, historiquement on utilisait l'adjuvant de Freund sous forme complet ou incomplet. Ce qui explique

l'effet potentialisateur si l'on combine certains vaccins. Les adjuvants aident donc la réponse immunitaire.

-Le moment de la stimulation : effet de compétition antigénique entre deux sensibilisation effectuées avec

un intervalle de quelques jours. En effet on aura une diminution de la réponse au second antigène du fait que les

cellules qui étaient prêtes à répondre ont été consommés lors de le première stimulation. On ne peut donc pas

vacciner quelqu'un s'il présente déjà une infection en cours du à ce phénomène de compétition antigénique.

-Les caractéristiques du sujet sont importantes :

–l'âge. la capacité de synthèse des IgM (ne passent pas la barrière placentaire) commence très tôt, puis

viennent les IgG (d'où un minimum à quelques mois, quand les IgG maternelles disparaissent et la

production active n'a pas pris les relais), ensuite les IgA et les IgE (concentrations de l'adulte à une

dizaine d'années seulement). Importance des IgE dans les réactions allergiques qui dépendent donc de

l'âge.

–Le capital génétique : Deux mécanismes:

–La réponse à un antigène donnée dépend beaucoup des gènes du complexe majeur

histocompatibilité (Histoire du gène Ir (immunologic response), lié au répertoire)

–les gènes non liés au CMH: test sur des souris bons et mauvais répondeurs de Biozzi, différant

par l'activité catabolique des macrophages. Il s'agit d'une réponse non spécifique, non liée au

CMH. Capacité différente de dégradation de l'Ag et donc de présentation.

V Quelques phénomènes à connaître

-Le "péché originel antigénique" : la re-stimulation d'un organisme par un antigène peut entraîner l'apparition

d'anticorps dirigés contre un antigène voisin responsable d'une primo-sensibilisation.

Exemple classique de la grippe: un sujet vacciné ayant déjà contracté la grippe et qui rencontre une nouveau

virus muté aura des anticorps contre le nouveau et l'ancien virus (qui présente de forte similitudes).

-Notion d'anticorps "hétéroclitiques" ayant une affinité supérieure pour un antigène Y que pour l'antigène X

ayant été utilisé pour la sensibilisation.

-Notion de "déviation immune" : Pour induire une réponse cellulaire, il faut des adjuvants complets alors que

pour une réponse humorale des adjuvants incomplets suffisent. Si une première sensibilisation est réalisée dans

des conditions n'induisant pas de réponse cellulaire (protéine et adjuvant minéral), la réponse cellulaire peut ne

pas apparaître si une deuxième sensibilisation "complète" (en présence d'adjuvant de Freund complet par ex) est

réalisée. Cet phénomène s'explique dans le cadre du concept d'équilibre TH1/TH2. Ce qui signifie que le type

de réponse que l'on va développer va dépendre du type de réponse que l'on a développé la première fois.

Adjuvant complet ==> plutot réponse cellulaire

Adjuvant incomplet ==> plutot réponse humorale

4/8

TSSIBG- Dynamique de la réponse adaptative

B. Les étapes de la réponse adaptative: (exemple d'un antigène exogène)

I. Captation et traitement de l’antigène

Une partie de l’antigène est fixée par des cellules myéloïdes (phagocytes mononuclées, cellules dendritiques),

mais aussi par des lymphocytes B (dans le cas des LB, ils vont concentrer l'Ag ce qui explique le fait qu'il y ait

moins besoin d'Ag lors d'une réponse secondaire) au cours d’une réponse secondaire. L’antigène est découpé en

oligopeptides dont une fraction (de l’ordre de 1%) est ré-exprimée à la surface en association avec les

molécules d’histocompatibilité de classe II.

La réponse et l’activation des cellules présentatrices dépendent de signaux résultant de l’activation de leurs

récepteurs innés, en particulier les TLR.

Les cellules dendritiques ayant capté l'Ag le conduisent vers les ganglions lymphoïdes, ce qui facilitera la

rencontre avec les lymphocytes.

II. Stimulation des lymphocytes T auxiliaires

-Les lymphocytes Th1 vont entraîner des réponses cellulaires.

-Les Lymphocytes Th2 une réponse humorale.

-Les Th17 vont activer les granulocytes et les polynucléaires.

-Les T régulateurs ou Trég, groupes hétérogènes qui vont abaisser la réponse immunitaire, qui empêchent

donc le développement de réactions immunitaires excessives et de maladies auto immunes.

-Les T mémoires responsables de la mémoire lors des réponses secondaires.

La diversité de réponse des LT dépend des différents types de signaux, 3 signaux peuvent influencer

quantitativement et qualitativement la réponse obtenue.

-Signal 1 → Stimulation du récepteur lymphocytaire, le TCR

-Signal 2 → Interaction des molécules de co-stimulation, ces molécules sont présentes sur la surface des

cellules présentatrices d’antigènes.

-Signal 3 → Mise en jeu de cytokines

Classiquement, le signal 1 isolé entraîne une paralysie

5/8

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%