MÉCANISMES DE LA RECONNAISSANCE ALLOGÉNIQUE

FLAMMARION

MÉDECINE

-

SCIENCES

—

ACTUALITÉS

NÉPHROLOGIQUES

2003

MÉCANISMES DE LA RECONNAISSANCE

ALLOGÉNIQUE

par

P.J. DUPONT P.-E. HERBERT et A.N. WARRENS*

En l’absence de toute immunosuppression, la transplantation d’un organe

d’un individu à un autre individu d’une même espèce, provoque une réponse

immune rapide et intense qui conduit au rejet de l’organe transplanté. La reconnais-

sance des antigènes étrangers (allo-antigènes) présents sur le greffon constitue la

phase initiale du rejet ou reconnaissance allogénique. Un des défis de l’immuno-

logie de transplantation consiste à mieux comprendre les mécanismes de cette

reconnaissance allogénique avec l’espoir de développer des stratégies d’inter-

vention spécifique pour limiter la toxicité des immunosuppresseurs actuellement

utilisés.

Reconnaissance allogénique

et complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)

En 1901, Karl Landsteiner apporta une contribution importante à la biologie de

la transplantation avec la découverte des groupes érythrocytaires ABO [1]. Très

vite cependant, il s’avéra que la seule compatibilité ABO n’était pas suffisante

pour éviter le rejet de greffe. Les antigènes responsables du rejet, produits d’autres

gènes, furent dénommés les « antigènes de transplantation ». En fonction de

l’intensité de la réaction de rejet induite, ces antigènes furent qualifiés d’antigènes

d’histocompatibilité « mineurs » ou « majeurs ». En fait, la différence entre ces

antigènes est plus quantitative. Les produits des gènes du complexe majeur d’his-

tocompatibilité (CMH) jouent un rôle central dans la reconnaissance des antigènes

par les lymphocytes T.

Le complexe majeur d’histocompatibilité, ou système HLA chez l’homme

(

Human Leucocyte Antigens

) comporte un ensemble de gènes polymorphes, localisés

* Department of Immunology, Imperial College London, United Kingdom.

286

P

.

J

.

DUPONT

ET

COLL

.

sur le bras court du chromosome 6. Leur polymorphisme est tel qu’il est extrê-

mement rare que 2 individus non apparentés possèdent les mêmes formes allé-

liques de ces molécules HLA. L’incompatibilité HLA représente donc une barrière

significative pour le succès d’une transplantation.

Les molécules HLA sont divisées en 2 classes, de structure similaire mais non

identique, de distribution tissulaire et de fonction différentes. Les antigènes HLA

de classe I sont largement exprimés sur pratiquement toutes les cellules nucléées.

Ces molécules présentent des peptides antigéniques générés par le clivage protéo-

lytique de protéines intracellulaires. Les complexes HLA-I/peptide sont reconnus

par les lymphocytes T cytotoxiques CD8

+

qui sont responsables de la destruction

des cellules cibles qui expriment ces peptides antigéniques. Leur rôle principal est

probablement la présentation des épitopes viraux. Les molécules HLA de classe

II ont une expression plus restreinte, puisqu’elles ne sont retrouvées que sur les

cellules présentatrices de l’antigène (CPA) et les lymphocytes B. Elles présentent

aux lymphocytes T auxiliaires CD4

+

des peptides d’origine exogène internalisés

dans la cellule.

Antigènes mineurs d’histocompatibilité

Même si le rôle des antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité est

primordial, le rejet peut néanmoins survenir après une transplantation entre deux

individus CMH-identiques. Ceci est dû à la reconnaissance par les lymphocytes T

d’antigènes mineurs d’histocompatibilité. Les molécules du complexe majeur

d’histocompatibilité constituent les éléments physiologiques de présentation de

peptides antigéniques aux lymphocytes T. Les antigènes mineurs, quant à eux, ne

provoquent une réponse que lorsqu’ils sont présentés en tant que peptides allo-

géniques associés aux molécules du complexe majeur d’histocompatibilité. Les

antigènes mineurs sont des protéines polymorphes à partir desquelles des peptides

alléliques peuvent être générés. Un exemple simple est l’antigène H-Y, présent

chez les individus mâles et absent chez les individus femelles. En général, les anti-

gènes mineurs d’histocompatibilité sont beaucoup moins polymorphes que les

antigènes majeurs et provoquent une réponse immune moindre. Dans la mesure

où la plupart des travaux concernant la reconnaissance allogénique se sont inté-

ressés aux différences dans le complexe majeur d’histocompatibilité, nous n’évo-

querons plus les antigènes mineurs.

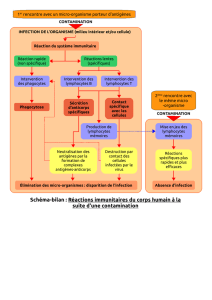

Deux voies de reconnaissance allogénique :

la voie directe et la voie indirecte

Les lymphocytes T alloréactifs rencontrent les antigènes étrangers dans les gan-

glions et la rate. Les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité peuvent

être reconnues par les lymphocytes T grâce à 2 voies qui peuvent coexister : la

voie directe et la voie indirecte (fig. 1a, b). Ces voies sont définies par l’origine

des cellules présentant l’antigène, donneur ou receveur. En cas de reconnaissance

directe, les CPA du donneur présentent les complexes peptide + molécules du

complexe majeur d’histocompatibilité du donneur aux lymphocytes T alloréactifs

du receveur. En revanche, en cas de reconnaissance indirecte, ce sont les CPA du

receveur qui internalisent les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité

MÉCANISMES

DE

RECONNAISSANCE

ALLOGÉNIQUE

287

du donneur, les apprêtent et présentent des fragments peptidiques de ces molécules

aux lymphocytes T dans le contexte du complexe majeur d’histocompatibilité du

receveur.

La contribution relative de ces deux voies devient de plus en plus claire. Classi-

quement, la voie directe était prédominante dans le rejet aigu et l’initiation de la

réponse allogénique alors que la voie indirecte était celle du rejet chronique. Grâce

aux souris transgéniques et aux techniques d’invalidation des gènes, il a été pos-

sible d’étudier plus précisément le rôle respectif de ces 2 voies. Il est apparu

qu’elles peuvent coexister et être impliquées dans le rejet simultanément ou non.

Nous débuterons par la voie directe.

L

y

mphoc

y

te

T

c

y

totoxiqu

e

C

D

8

+

L

y

mphoc

y

te

T

c

y

totoxiqu

e

C

D

8

+

L

y

mphoc

y

te

T

au

xili

a

ir

e

C

D

4

+

L

y

mphoc

y

te

T

au

xili

a

ir

e

C

D

4

+

C

ellul

e

ALLO

G

É

NI

Q

U

E

Cellule

pr

é

se

nt

a

tri

ce

de l’antigène du donneur

é

se

nt

a

tri

ce

de

l

’

anti

g

è

n

e

du

r

ece

v

eur

Peptide T

CR

C

MH classe I

I

C

MH classe

I

Molécule CMH

C

MH du receveu

r

IL

-

2

Reconnaissance allogénique : voie directe

Reconnaissance allogénique : voie indirecte

FIG. 1. — (a) Reconnaissance allogénique directe : les cellules T du receveur reconnaissent les

complexes CMH allogénique-peptides présentés par les CPA du donneur. Les cellules T du

receveur pourraient aussi reconnaître la structure du CMH allogénique en l’absence de

peptide. (b) Reconnaissance allogénique indirecte : les antigènes du CMH provenant de

la destruction de cellules allogéniques sont internalisés puis apprêtés par les CPA du

receveur puis présentés aux cellules T en tant que peptides allogéniques associés aux

molécules du CMH du receveur.

fig. 1a

fig. 1b

288

P

.

J

.

DUPONT

ET

COLL

.

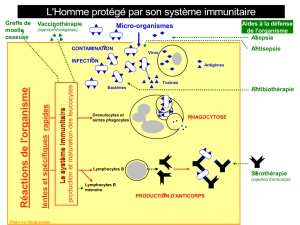

La voie de reconnaissance allogénique directe induit

une réponse immune intense

Les tissus incompatibles au complexe majeur d’histocompatibilité provoquent

des réponses immunes particulièrement intenses. S’il s’agit d’une transplantation

d’organe solide, elle se traduit par le rejet d’allogreffe, s’il s’agit d’une greffe de

moelle osseuse, elle se traduit par une réaction du greffon contre l’hôte. Cette

immunogénicité puissante est liée au fait que le répertoire normal des lympho-

cytes T contient un grand nombre de cellules capables de répondre aux molécules

CMH allogéniques. Deux hypothèses non mutuellement exclusives ont été propo-

sées pour expliquer ce phénomène (fig. 2).

Hypothèse de la haute densité de déterminants

(fig. 2a)

Cette hypothèse part du principe que les lymphocytes T alloréactifs reconnais-

sent principalement les déterminants étrangers de la structure du CMH allogénique

lui-même [2]. Les peptides peuvent ne jouer qu’un rôle accessoire. De ce fait,

chaque cellule présentatrice de l’antigène possède un grand nombre de ligands

potentiels à sa surface.

Physiologiquement, les antigènes étrangers sont internalisés par les CPA, apprê-

tés puis présentés en association avec les molécules de classe II du complexe

majeur d’histocompatibilité pour être reconnus par les lymphocytes T spécifiques

ayant une forte affinité pour leur ligand. Une faible proportion, peut-être 0,1 à

1p. 100, des molécules de classe II situées à la surface des CPA sont occupées par

le peptide spécifique. Seuls les lymphocytes T ayant une forte affinité pour leur

ligand seront activés.

Que se passe-t-il en situation allogénique ? Conformément à la première hypo-

thèse, chaque molécule du complexe majeur d’histocompatibilité étrangère pré-

sente à la surface de la cellule présentatrice de l’antigène est potentiellement

capable d’agir comme un ligand pour le récepteur du lymphocyte T alloréactif.

Il en résulte une augmentation considérable (de 100 à 1 000) du nombre de

ligands potentiels par cellule. Ainsi, les lymphocytes T ayant une affinité faible

ou intermédiaire pour leur ligand seront aussi activés. Il existe des arguments

pour penser que les lymphocytes T alloréactifs reconnaissent des régions poly-

morphes exposées à la surface des molécules du complexe majeur d’histo-

compatibilité. Ajitkumar et coll. [3] ont démontré que des mutations modifiant

les résidus de la région de contact avec le TCR entraînent une perte des facultés

de reconnaissance allogénique. De plus, les lymphocytes T peuvent reconnaître

différentes molécules de classe I partageant le même épitope anticorps [4].

Comme les sites de liaison anticorps sont situés à la surface des molécules du

complexe majeur d’histocompatibilité, ceci suggère une interaction directe entre

le TCR et la structure du CMH.

Parharm et coll. [5] ont montré que la reconnaissance allogénique pouvait être

inhibée par l’adjonction de peptides de synthèse correspondant à la portion

α

héli-

coïdale de la molécule allogénique du complexe majeur d’histocompatibilité.

Ces peptides bloquent probablement l’interaction TCR-CMH en occupant un site

de fixation sur le récepteur des lymphocytes T alloréactifs spécifiques d’une molé-

cule étrangère du complexe majeur d’histocompatibilité. Enfin, Elliott et Eisen

[6] ont montré que des molécules HLA-A2 « vides » séparées sur une colonne,

MÉCANISMES

DE

RECONNAISSANCE

ALLOGÉNIQUE

289

L

y

mphoc

y

te

T

L

y

mphoc

y

te

T

L

y

mphoc

y

te

T

Cellule présentatrice

de l’antigène

p

hoc

y

te

T

Lymp

L

Lym

a

ll

or

a

é

ac

ti

f

C

ellule p

r

é

sentatr

i

ce

d

e

l

’

ant

ig

è

ne

C

ellule

p

r

é

se

nt

a

tri

ce

de

l

’

a

nti

g

è

ne

H

y

pot

h

èse des multi

p

les com

p

lexes binaire

s

Hypothèse de la haute densité de déterminants

fig. 2a

fig. 2b

FIG. 2. — (a) Hypothèse de la haute densité de déterminants : les cellules T alloréactives

reconnaissent les composants exposés de la structure du CMH présents sur les cellules

présentatrices de l’antigène. Les cellules T spécifiques de l’antigène reconnaissent l’anti-

gène en association avec le CMH du soi. En comparaison avec les cellules T spécifiques

d’un antigène, les cellules T alloréactives disposent de plus de ligands potentiels par

cellule. Par conséquent, les cellules T alloréactives de faible affinité et d’affinité inter-

médiaire pour le ligand peuvent être stimulées et augmenter ainsi l’intensité de la réaction

allo-immune. (b) Hypothèse des multiples complexes binaires : le CMH allogénique peut

fixer un nombre de peptides différents de celui du CMH du soi ou bien les peptides du

soi mais dans une orientation différente. Par conséquent, de nombreux clones T différents

sont recrutés en réponse à un allo-antigène du CMH.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%