TES_-_2013-2014_-_Eco_3.1_eleve

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

1

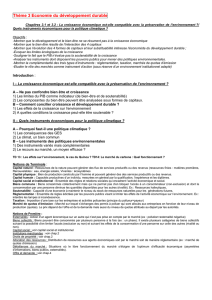

Economie - Thème 3 – Economie et développement durable

Questionnement 1 : La croissance est-elle compatible avec la préservation de

l’environnement ?

Les attentes du programme officiel

Notions

Indications complémentaires

Capital naturel, physique, humain,

institutionnel

Biens communs,

Soutenabilité́,

Réglementation

Taxation

Marché de quotas d’émission.

On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde sur la préservation des

possibilités de développement pour les générations futures, s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks de

chaque type de capital (accumulation et destruction) ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution entre

ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance

économique (épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation

de la concentration des gaz à effet de serre, etc.). L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser les

instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le

programme de première sur les marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types

d’instruments que sont la réglementation, la taxation, les marchés de quotas d’émission.

Acquis de première : externalités, droits de propriété́, offre et demande,, défaillances du marché..

Le plan du cours

I. Quelles sont les limites écologiques de la croissance ?

A. Les problèmes écologiques posés par la croissance

1. La croissance provoque des dégâts environnementaux

2. La croissance épuise les ressources naturelles

B. Le concept de développement durable

1. L’histoire d’un concept

2. Evolution des stocks de capitaux et substituabilité : le développement durable en débat

II. Quels instruments économiques pour la politique climatique ?

A. Pourquoi mener une politique climatique ?

B. Quels sont les instruments des politiques climatiques ?

1. L’intervention des pouvoirs publics

2. Les marchés des quotas d’émission

3. Le rôle des innovations

Quelques exemples de sujets possibles

1

Dissertation

EC – Partie 1

EC – Partie 2

EC – Partie 3

- Dans quelle mesure la croissance

économique peut-elle être

soutenable ? (bac 2013)

- Comment les politiques

climatiques peuvent-elles

permettre de préserver

l'environnement ? (bac 2013)

- Montrez que le PIB ne permet pas

d'évaluer la soutenabilité de la

croissance (bac 2013).

- Présentez les trois types

d'instruments d'une politique

climatique (bac 2013).

- Comment la taxation permet-elle

d'agir sur la préservation de

l'environnement ? (bac 2013)

- Quelles sont les relations entre le

capital naturel et la croissance ?

- Pourquoi les marchés laissés à eux-

mêmes ne peuvent-ils résoudre la

question climatique ?

Vous présenterez le document puis …

- Analysez les relations entre

croissance, développement et

dégradation de

l’environnement.

- Mettez en évidence les

principales caractéristiques de

l’évolution des prix des permis

d’émissions sur le marché

européen

- Vous montrerez que la politique

climatique repose sur la

complémentarité de différents

instruments (bac 2013).

- Vous expliquerez pourquoi les

trois types d'instruments

utilisés en matière de politiques

climatiques sont

complémentaires. (bac 2013)

- Montrez si une croissance

durable dans un monde aux

ressources naturelles limitées

est possible.

Ce chapitre sera traité principalement à partir du travail que vous effectuerez à la maison. Ce travail sera complété par :

- Un travail spécifique mené avec le professeur sur les notions clés et/ou les plus complexes

1

Les sujets sont issus des premières sessions du baccalauréat ou des principaux manuels de SES de la classe de Terminale

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

2

- La mise à disposition d’un corrigé du dossier documentaire.

L’utilisation de ce dossier documentaire répond aux mêmes modalités que les dossiers traités en classe.

- Notez bien les éléments de plan (I, A, 1. et astérisxxisme…) sur votre classeur / cahier et répondez aux questions posées.

- Certains points sont à traiter directement sur le dossier.

- Des points de synthèse / cours sont notés en encadrés colorés

- N’hésitez pas à utiliser votre manuel et d’autres ouvrages pour approfondir votre compréhension.

Bon travail !!

Sensibilisation

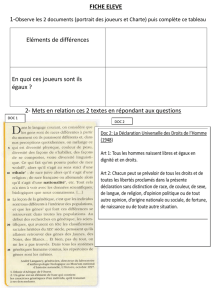

Document 1 – Comment mesurer le bien-être des populations ? - Manuel Hachette – doc 1 et 2 p.152

Questions :

1. Notez clairement les 4 limites du PIB dans la mesure du bien-être.

2. Notez les dimensions qui, selon le rapport Stiglitz (économiste keynésien), doivent être prises en compte pour mesurer le bien-être (autrement dit la

« qualité de la vie »)

I. Quelles sont les limites écologiques de la croissance ?

A. Les problèmes écologiques posés par la croissance

1. La croissance provoque des dégâts environnementaux

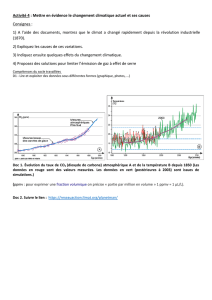

Document 2 – Les dégâts environnementaux causés par la croissance

A. Une catastrophe écologique causée par l’homme - Manuel Hachette – doc 1 p.156

B. L’extraction des gaz de schiste - Manuel Hachette – doc 2 p.156

Question : Reportez les exemples cités par les textes, les causes et conséquences de ces problèmes : l’objectif est de « maîtriser » certains exemples de dégâts

environnementaux.

Document 3 – Co2, déchets : comment évolue la pollution ?

A. L’évolution des émissions mondiales de CO2 de 1860 à 2008 - Manuel Hachette – doc 3 p.156

B. Les émissions mondiales de CO2 par habitant dans le monde - Manuel Hachette – doc 4 p.157

C. La production de déchets - Manuel Hachette – doc 5 p.157

Question : Repérez les informations principales de chacun des documents (aidez-vous des questions).

Rédigez un court paragraphe de synthèse montrant que la croissance provoque des dégâts environnementaux

2. La croissance épuise les ressources naturelles

Document 4 – L’empreinte écologique

A. L’empreinte écologique par composante - Manuel Hachette – doc 1 p.158

B. Biocapacité et empreinte écologique par région, en 2005 - Manuel Hachette – doc 2 p.158

Question : complétez le texte ci-dessous (les chiffres sont à calculer, n’oubliez pas de lire l’encadré « définition » de l’empreinte écologique qui contient des

données dont vous aurez besoin ; les mots sont tous lisibles dans les 2 documents du livre)

Pour satisfaire les besoins d’un Américain du Nord, il faudrait une biocapacité équivalente à ……. planètes (…… / 1,8). Pour satisfaire les besoins d’un habitant de

l’Union européenne, il faudrait environ ……. planètes (…… / 1,8). Le nombre d’hectares nécessaires pour satisfaire la demande en ressources de ces habitants

(leur ………………………… …………………………….) dépasse largement les ressources disponibles (la ……………………………….). De nombreux autres pays ne sont pas en

situation de dépassement écologique mais, au niveau mondial, l’empreinte écologique est de …… planète. Ce qu’il faut aux habitants de la Terre pour satisfaire

leurs besoins.

Un pays est en situation de déficit (ou de « dépassement ») écologique, lorsque son empreinte (la surface nécessaire pour produire ce que consomme un

individu et absorber ses déchets), autrement dit sa demande en ressources, excède la biocapacité du pays (les ressources à la disposition de la population).

L’Amérique du Nord, l’Union européenne et l’Asie sont ainsi des pays débiteurs écologiques. Un pays est en situation de réserve écologique dans le cas inverse.

C’est le cas des pays européens non membres de l’UE, de l’Amérique latine et de l’Afrique. Ce sont des pays créditeurs écologiques.

Plus précisément, l’Amérique du Nord est en situation de déficit écologique de 2,71 hectares globaux par habitant, c’est-à-dire que son empreinte écologique,

de l’ordre de 9,2 hectares, est supérieure à sa biocapacité, qui est proche de 6,5 hectares par personne. L’empreinte écologique d’un pays ou d’une région

dépend des surfaces nécessaires pour produire ce que consomme un individu ou une population pour son alimentation, son habitation, ses déplacements… ainsi

que pour absorber les déchets rejetés. Cette surface est bien supérieure dans les pays développés que dans les pays en développement.

Document 5 – Biodiversité, développement et bien-être humain - Manuel Hachette – doc 1 p.166

Question : Répondez à l’intégralité des questions du manuel

Il existe un lien de causalité entre croissance économique et empreinte écologique. En effet, la hausse de la richesse d’une population s’accompagne de la

modification de son mode de vie : hausse de la consommation de viande et de poisson, hausse de la quantité de déchets, hausse de l'équipement (en

automobile ou en électroménager par exemple) hausse des surfaces utilisées à la construction d'habitations et d’infrastructures (scolaires, médicales ou

culturelles), hausse des transports (liés par exemple au tourisme),... ce qui se traduit par une hausse de l'empreinte écologique.

On peut donc se demander si la croissance économique peut se poursuivre indéfiniment sur le même modèle, sachant qu'actuellement les habitants de la Terre

ont une empreinte écologique supérieure à la surface de la Terre (autrement dit, nous avons dépassé la capacité biologique de la Terre à produire nos

ressources et absorber nos déchets).

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

3

B. Le concept de développement durable

1. L’histoire d’un concept

Document 6 – Repère chronologiques - Manuel Hachette doc 1 p. 160

Question : Répondez aux questions et retenez les principales étapes du concept de développement durable.

Document 7 – Du rapport Bruntland aux Sommets de la Terre - Manuel Hachette doc 2 p. 160

Question : Répondez aux questions 1, 3 et 4 de votre manuel

Les 3 piliers du développement durable :

Le développement durable est basé sur trois piliers : l’environnement, l’économie et le social.

- Au niveau environnemental : développer les énergies renouvelables, la taxation environnementale, les marchés de quotas d’émission pour réduire

les émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des quotas de pêche pour protéger les ressources halieutiques…

- Au niveau économique : encourager une consommation économe de ressources naturelles qui ne prive pas les générations futures de ces mêmes

ressources (par exemple, une gestion intégrée de l’eau).

- Au niveau social : mettre en place une fiscalité écologique équitable voire redistributive, encourager la localisation d’activités favorables aux

populations, notamment dans les PED

Au niveau du développement durable, la gouvernance se fait essentiellement dans le cadre de l’ONU qui organise chaque année des conférences sur ce thème.

Les mesures proposées trouvent ensuite une application au niveau des États et des territoires : collectivités territoriales, associations, entreprises… Le

développement durable se base sur une double solidarité. Tout d’abord, une solidarité entre les générations, présentée dans le rapport Brundtland. Mais

également une solidarité Nord-Sud : les pays développés doivent favoriser le développement des pays les moins avancés à ce niveau.

2. Evolution des stocks de capitaux et substituabilité : le développement durable en débat

Document 8 - Au delà de la croissance économique, le développement résulte de l’interaction de plusieurs types de capital

L’analyse économique du développement soutenable, ou durable, met l’accent sur la préservation des possibilités de développement futur. En s’appuyant sur

l’analyse classique de la production dans laquelle les flux produits résultent de la mobilisation de facteurs de production – capital productif et travail, dans les

analyses habituelles -, elle élargit donc la notion de capital productif et adopte une approche patrimoniale dans laquelle sont pris en compte différents stocks de

capital. On peut ainsi opérer une distinction entre les capitaux naturel, physique, humain, et institutionnel. Le capital naturel regroupe les ressources diverses de

la nature susceptibles d’engendrer un service productif (richesses de la mer, du sol, du sous-sol...). Le capital physique est un bien produit dans le passé par

l’homme et utilisé comme moyen de production (bâtiment, machine, matériel...). Le capital humain peut aussi faire l’objet d’une accumulation par l’homme et

regroupe les capacités physiques, intellectuelles d’un individu ou d’un groupe d’individus ; il peut être accumulé par la formation, initiale ou professionnelle. Les

institutions sont l’ensemble des cadres et contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Appareil législatif, autres

normes, formelles ou informelles, valeurs, peuvent contribuer au bien-être des populations comme à la croissance économique. Le capital institutionnel

regroupe ces institutions. Ces différents types de capital contribuent à la production mesurée conventionnellement et peuvent ainsi contribuer au bien-être des

populations. Mais ils peuvent aussi y contribuer de manière plus difficilement mesurable. Si l’on prend l’exemple d’une ressource naturelle telle que la forêt,

celle-ci peut constituer un capital productif mesurable (exploitation des essences d’arbres, bois de chauffage...) mais aussi absorber une partie de la production

de gaz à effet de serre (service productif non mesuré), être propice à la randonnée (service productif le plus souvent non marchand) ou encore susciter le bien-

être pur ou l’émerveillement de ceux qui la traversent.

Eduscol – Ressources pour le programme de Terminale ES

Questions : En vous aidant du texte ci-dessus et des documents p. 154 et 155 de votre manuel, repérez les capitaux qui participe au développement. Donnez

leur définition (si possible, une définition améliorée, de citations, d’exemples etc.).

Document 9 – Soutenabilité forte / faible

A. Après avoir longuement nié ou minimisé les problèmes de soutenabilité (épuisement des ressources ou dégradation générale des écosystèmes), un certain

nombre d’économistes néoclassiques (dont le pionner Solow) ont finalement développé une approche de la soutenabilité que l’on qualifie généralement de «

soutenabilité faible ». Cette dernière s’appuie notamment sur la théorie selon laquelle le prix d’une ressource évolue en fonction de sa rareté, si bien qu’à

épuisement la demande s’annule, remplacée par l’apparition d’un substitut technologique. […] Cette hypothèse de substituabilité suggère à peu de choses près

que l’épuisement des ressources ou la dégradation de l’environnement sont légitimes à partir du moment où ces ressources (ou ces dégradations) permettent la

création d’un capital artificiel (technologique ou financier) qui sera lui-même légué aux générations futures... en lieu et place du capital naturel dégradé ou

épuisé. L’hypothèse de substituabilité a de quoi surprendre. Mais [il] faut dire que cette hypothèse a de quoi séduire puisque, grâce à elle, la croissance

économique apparaît alors non plus comme le problème, mais au contraire comme la solution : c’est en effet elle qui est censée permettre à l’humanité de

développer la recherche et le capital technologique qui permettront de faire face aux problèmes écologiques… et ceci, bien entendu, sans avoir besoin de

remettre profondément en cause nos habitudes de production et de consommation.

Source : Aurélien Boutaud, « Croissance, décroissance et soutenabilité », Revue Critique d’Ecologie Politique, 2007

B. Les deux approches du développement durable - Manuel Hachette – doc 4 p. 161

Questions : Après avoir lu le document A. et le document de votre manuel, répondez à l’intégralité des questions du manuel

Document 10 – Le fonctionnement de la courbe environnementale de Kuznets - Manuel Hachette – doc 1p 162

Questions :

1. Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

2. Recherchez sur Internet la « vraie » courbe de Kuznets, qui dresse un lien entre inégalités et développement.

Document 11 – La transition énergétique - Manuel Hachette – doc 2p 162

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

Document 12 – Une courbe contestée - Manuel Hachette – doc 2p 162

Ce document est très important car il permet de faire la part des choses dans le débat. Le progrès technique et la tertiarisation de l’économie ont un aspect

bénéfique pour le développement durable, mais ils restent limités.

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

4

Les partisans de la « soutenabilité faible » estiment que la nature est un capital comme les autres. Par conséquent, le capital naturel est substituable

(remplaçable par un autre type de capital). S’il se raréfie, son prix deviendra plus élevé et les agents économiques s’efforceront de trouver les technologies

productives qui utiliseront davantage des autres types de capitaux devenus relativement moins coûteux.

Dans une perspective de soutenabilité faible, pour que la croissance soit soutenable, il suffit de maintenir une capacité à produire du bien-être économique au

moins égale à celle des générations présentes. Pour l’assurer, le niveau de capital total doit être maintenu constant : une baisse du capital naturel peut être

compensée par une hausse des autres types de capitaux. Le progrès technique peut alors repousser les limites posées à la croissance économique (en apportant

des substitutions au capital naturel). Il est donc plus facile d'arriver à une croissance soutenable que si on retient la thèse de la soutenabilité forte.

Les partisans de la « soutenabilité forte » ne partagent pas cet optimisme. Ils considèrent en effet que les dégradations du capital naturel sont, dans une

certaine mesure au moins, irréversibles : les dommages causés à l’environnement restent en parties irréparables et certaines ressources épuisables sont

irremplaçables. Dans cette hypothèse, il ne peut suffire de maintenir le capital global constant, il faut maintenir le niveau de chaque type de capital. Le capital

naturel doit alors faire l’objet d’une conservation spécifique, car les innovations technologiques seules ne peuvent repousser les limites de la croissance

économique.

II. Quels instruments économiques pour la politique climatique ?

Le réchauffement climatique représente un problème majeur pour l’avenir de l’humanité. Selon le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution

du climat, créé en 1988 par l’ONU), les bouleversements qu’il induit (montée du niveau et acidification des océans, modification des régimes de précipitations

etc.) risquent d’entraîner la disparition de nombreuses espèces animales et d’avoir des conséquences néfastes sur l’agriculture, la santé, les ressources en eau.

Le GIEC montre en outre que l’augmentation de la température moyenne du globe résulte très probablement de l’activité humaine, qui fait augmenter la

concentration des gaz à effet de serre (GES), en particulier du dioxyde de carbone.

Les gouvernements prennent peu à peu la mesure des enjeux. La politique climatique comprend toutes les décisions des pouvoirs publics qui visent à limiter le

réchauffement climatique. Comme toute politique, elle utilise des instruments en vue de la réalisation de certains objectifs, en particulier la réduction des GES.

A. Pourquoi mener une politique climatique ?

Depuis la métaphore de la main invisible d'Adam Smith, la théorie économique libérale a forgé peu à peu le dogme de l'efficience des marchés. Sur ces derniers,

les individus parfaitement rationnels et disposant de toute l'information sont en mesure d'exprimer leurs préférences, tandis que, en face, les entreprises

évoluant dans un cadre de concurrence parfaite fournissent au meilleur prix, pour elles-mêmes et les demandeurs, tous les biens et services souhaités. Le prix

de marché est sensé réguler parfaitement les activités économiques des agents (producteurs et des consommateurs) car c’est la seule information qu’ils

retiennent pour prendre leur décision.

Pourtant, la crise climatique révèle l'incapacité du marché à mettre en place des régulations écologiques à la hauteur des dérèglements actuels. Le

réchauffement climatique, qui se traduit par une élévation progressive des températures sur terre, est un bon exemple de la défaillance du marché. Ce

réchauffement est dû en grande partie aux activités humaines qui accélèrent les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. Il a des effets négatifs à la fois

sur l’environnement (fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, désertification, cyclones), sur le bien-être des populations (pénuries alimentaires, stress

hydrique, maladies, réfugiés climatiques) et sur l’économie (coût énergétique de la climatisation, coût de la pollution, coûts sociaux des maladies…). Dans ce cas,

le marché échoue dans l’allocation optimale des ressources pour deux raisons :le climat est un bien public mondial et le marché ne parvient à gérer le

problème des externalités

Le climat est un bien public mondial.

Un bien collectif est non rival (la consommation de l’un ne prive pas la consommation de l’autre) et non excluable (possibilité ou non d’exclure une personne de

l’usage du bien). Si l’on fait très souvent référence à la « tragédie des biens communs », ce que n’est pas le climat dans une classification très théorique, sa

dégradation entraîne malgré tout des dommages pour un grand nombre d’individus, si ce n’est la planète entière.

Question :

1. Inscrivez dans la bonne case les cas suivants : brevet, ressources halieutiques, oxygène, la défense, couche d’ozone, un court de tennis, forêts, une

garderie, une automobile, des connaissances. Aidez-vous de vos cours de première pour réaliser cet exercice (ou des ressources disponibles en ligne)

Rivalité

Non rivalité

Exclusion

Biens privés :

Biens de club

Non exclusion

Biens communs :

Biens (ou services) publics :

2. Qu’est-ce que la tragédie des biens communs ? Aidez-vous de vos cours de première (ou des ressources disponibles en ligne)

Document 13 – Le climat : un bien public mondial - Manuel Hachette – doc 1p 178

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

Document 14 – Les spécificités d’un bien public - Manuel Hachette – doc 2p 178

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

5

Le marché ne parvient pas à gérer le problème des externalités

Document 15 – Qu’est-ce qu’une externalité ? - Manuel Hachette – doc 1p 180

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

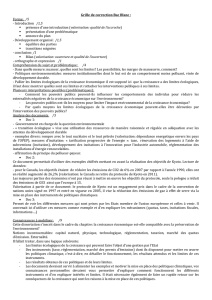

A l’aide des mots ci-contre, remplissez le texte ci-dessous : coûts sociaux, gratuité, frein, sous-produire, incluses, supplémentaires, coût, externe, compensation,

internalisation, coûts de production, taxe, récompensé, réduire, enrichissement, prix, polluants, comportement.

Ainsi le prix de marché n’intègre pas les externalités positives ou négatives provoquées par les activités des agents économiques. Un agent économique crée un

« effet ……………. » lorsqu'il procure à autrui par son activité un gain ou une perte sans ……………….. monétaire.

L'externalité est négative si elle entraîne des coûts ………………………. pour ceux qui la subissent et non pour celui qui en est à l’origine. Ainsi, une entreprise

chimique A peut décider de son niveau de production et de ses tarifs sans tenir compte des conséquences pour les riverains des produits polluants qu'elle

déverse dans la rivière proche, parce que le ………. de cette pollution ne lui est pas imputé. Ce sont les associations de pêcheurs ou les autorités municipales ou

une entreprise C qui vont prendre en charge la dépollution de la rivière car ils ont besoin d’une eau propre.

L'externalité est positive lorsqu’elle se traduit par un ……………………… sans frais pour les agents qui en bénéficient. Ainsi, l’apiculteur, qui entretient ses ruches

d’abeilles, contribue à enrichir sans le vouloir l’arboriculteur car ses abeilles pollinisent les arbres fruitiers. Il assume pourtant tout seul le coût de cet entretient

alors que l’arboriculteur profite de la …………….. du service. Le ………. des fruits n’intègre pas l’externalité positive procurée par les abeilles.

Dans tous les cas, les externalités ne sont pas ………………. dans le prix de marché, ce qui n'incite pas les agents économiques à modifier leur ………………………... Si

un agent crée une externalité positive, il n'en sera pas …………………… et aura donc tendance à ……………………….. (les transports publics en ville peuvent ne pas être

rentables. Ils seront donc insuffisants alors qu’ils offrent un service très utile à la collectivité en réduisant les émissions de CO2). Inversement, en cas

d'externalité négative, il y n'y aura pas de …………. à l'activité (l’usage de la voiture privée engendre des ………………………… énormes qui ne sont pas payés

directement par les automobilistes). Le prix de marché ne reflète donc pas les vrais ………………………………... Si le calcul économique des agents intégrait le coût

total de leur activité (coûts privés + coûts sociaux) ils seraient amenés à modifier leur activité.

L’……………………… des effets externes négatifs (par exemple par l’instauration d’une ………… environnementale selon le principe du « pollueur-payeur ») va inciter

l’émetteur de cette externalité à revoir son comportement. Cette internalisation va inciter le producteur à …………….. sa production et de ce fait ses émissions

polluantes, ou à adopter des modes de production moins ………………….. (nouveaux modes de transport ou techniques de productions plus respectueux de

l’environnement).

Document 16 – Les spécificité d’un bien public - Manuel Hachette – doc 4p 181

Question : Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

B. Quels sont les instruments des politiques climatiques ?

Les instruments économiques permettant à l’Etat de gérer la question climatique sont de deux types : au delà de l'information donnée au public, on dispose de

la contrainte réglementaire et de l'incitation par le "signal prix", qui consiste à introduire dans le prix des produits le coût des externalités négatives ou

l'avantage d'une externalité positive. Dans ce dernier cas, on suppose que les agents réagissent et adoptent leur comportement uniquement à partir du prix du

produit.

Globalement, les pouvoirs publics disposent donc de deux types de mesures : la contrainte et l’incitation.

1. L’intervention des pouvoirs publics

Les instruments réglementaires et contraignants : l’imposition de normes Avantages et inconvénients

Document 17 – Les avantages de la réglementation

A. Les instruments réglementaires - Manuel Hachette – doc 1p 184

B. Réduire la consommation électrique - Manuel Hachette – doc 1p 184

Question :

1. Répondez à l’intégralité des questions de votre manuel

2. Complétez le texte ci-dessous (zen vous appuyant notamment sur le doc A.)

La réglementation, c’est le moyen pour les pouvoirs publics d’établir des règles qui encadrent une activité économique ainsi que les sanctions nécessaires à leur

respect par les agents économiques. La loi peut imposer des normes techniques contraignantes et écologiquement responsables. On peut distinguer plusieurs

types de normes :

Les normes d’……………………….. consistent en un plafond maximal d’émission qui ne doit pas être dépassé sous peine de sanctions administratives, pénales ou

financières ; ce plafond peut être nul si pollution très menaçante. On peut donner comme exemple les normes européennes d’émission de polluants pour les

véhicules routiers, les normes d’émission pour les usines d’incinération en Suède…

Les normes de ………………………….. imposent aux agents l’usage d’un certain nombre d’équipements empêchant la pollution ou dépolluants : l’obligation de

recycler les déchets dans des usines de recyclage, les pots d’échappement catalytiques pour les voitures, les stations d’épuration des eaux usées…

Les normes de …………………..….. imposent certaines caractéristiques aux produits : interdiction des ampoules à incandescence, limitation du phosphate dans

certaines lessives, l’obligation de fournir des emballages recyclables, interdiction des gaz CFC dans les bombes aérosols, interdiction des OGM…

Enfin il existe des normes de …………..………… (qualité de l’air, qualité de l’eau qui implique la définition du taux de nitrate contenu dans l’eau potable, etc.) qui

doivent faire l’objet de contrôles et de mesure appropriées en cas de dépassement de la norme (par exemple limitations de circulation automobile en cas de

pollution à l’ozone, interdiction de la baignade en cas de pollution maritime ou fluviale, etc.).

La réglementation donne des résultats dans la lutte contre des pollutions précises et dangereuses. Ainsi, la réglementation sévère de la Suède en matière de

recyclage des déchets a obligé les industriels à investir dans des solutions innovantes qui ont mis fin aux décharges (99% des déchets sont traités) tout en

valorisant les déchets (chauffage urbain, production d’électricité, de compost…) dont le retraitement est devenu une activité rentable. L’Etat peut, par sa

réglementation favoriser l’émergence d’une « économie verte ». De même, l’interdiction des CFC (chlorofluorocarbures) dans les bombes aérosols, prévue par

la convention de Montréal, afin de diminuer le trou dans la couche d’ozone, a permis de remplacer ce gaz nocif par des produits substituts sans effet sur le

réchauffement climatique.

6

6

7

7

1

/

7

100%