Contrôle des voies aériennes

45

URGENCE PRATIQUE - 2008 No89

Harald GENZWÜRKER, Luc ANISET

Contrôle des voies aériennes

Techniques alternatives

L

’oxygénation du patient est un objectif essentiel dans la plupart des situations d’urgence. Cet objectif est atteint

grâce à différentes techniques (Tab.1). Le terme de « Airway Management » ne se limite pas à l’application de

certains outils, mais englobe tout ce qui concourt à assurer l’oxygénation du patient. Au-delà de l’oxygénation

immédiate, l’« Airway Management » prend en compte les techniques disponibles et applicables dans une

situation et avec une qualification du personnel données.

ROLE DES TECHNIQUES

ALTERNATIVES

Le problème majeur lors d’une ventilation au

masque réside dans le fait d’assurer une bonne

étanchéité du masque sur la face de la victime.

Dans une situation d’urgence l’opérateur est

souvent amené à exercer une pression d’insuf-

flation élevée afin d’assurer une ventilation suf-

fisante. Il s’ensuit une certaine pression sur le

sphincter œsophagien pouvant entraîner une

« ventilation » de l’estomac [Graphique 1]. Lors

d’un arrêt cardio-respiratoire, s’ajoute le fait

que la pression du sphincter œsophagien est

abaissée à une valeur d‘environ 5 cm H2O [2].

Même avec une technique de ventilation au

masque optimale, une ventilation partielle de

l’estomac est quasi programmée. Dans cette

situation particulière, mais aussi lorsqu’il est

difficile d’assurer une étanchéité correcte du

masque, des solutions alternatives doivent

être employées. L’intubation endo-trachéale

reste le « Gold Standard », mais elle prend un

certain temps à être réalisée [7], et fait encou-

rir le risque d’une intubation œsophagienne

non reconnue [10]. Les techniques standard, à

savoir la ventilation au masque et l’intubation

endotrachéale nécessitent un entraînement

conséquent. Pour des personnels, médecins

ou secouristes, non spécifiquement entraînés

on peut probablement préférer d’autres stra-

tégies plus faciles à apprendre

pour assurer la ventilation du

patient en situation d‘urgence [7].

L’oxygénation reste la priorité

absolue, par rapport au risque

d’une aspiration éventuelle [4].

OUTILS

SUPRA-GLOTTIQUES

Masque laryngé, combitube et

tube laryngé sont regroupés

comme outils supra-glottiques

dans les recomman-

dations actuelles de

l’European Resuscita-

tion Council [7] et dans

le protocole « Airway

management » de la so-

ciété allemande d’anes-

thésie et de réanima-

tion [3]. Ces outils ont

trouvé leur place dans

les algorithmes spéci-

fiques de l’oxygénation

et du contrôle des voies

aériennes en situation

d’urgence [Graphique

2]. Les alter natives

supra-glottiques par

rapport à la ventilation

au masque et à l’intuba-

tion sont déjà utilisées

dans de nombreuses

équipes SMUR [5]. L‘ex-

pression « supra-glotti-

que » résulte du point

de sortie de l‘air dans

l’outil, qui se trouve nor-

malement dans l’hypo-pharynx et en vis-à-vis

de la glotte.

Comparés à la ventilation au masque, les

dispositifs supra-glottiques permettent un

meilleur « colmatage » de la voie aérienne et

en conséquence sont à moindre risque d’une

ventilation de l’estomac. Comparés à l’intuba-

tion endotrachéale, leur mise en place peut

être réalisée plus vite et plus facilement même

en situation de laryngoscopie

difficile. Par contre, ils n’assurent

pas aussi bien le contrôle des

voies aériennes et la protection

contre une aspiration. Ces dis-

positifs nécessitent eux aussi un

entraînement minimal. Une for-

mation au mannequin et, dans

l’idéal, un entraînement planifié

au département d’anesthésie

sont la base d’une application

fructueuse dans une situation

d’urgence. Bien maîtrisés les

dispositifs supra-glottiques sont plus efficaces

qu’une ventilation au masque et présentent

une bonne alternative à l’intubation.

Les dispositifs supra-glottiques sont limités

dans leur application par une petite ouverture

de la bouche (la minima étant de 1,5 à 2,5 cm)

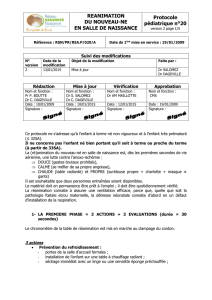

Classification des méthodes

d’oxygénation du patient en situation

d’urgence par degré croissant

d’invasivité des dispositifs

Oxygénation du patient en situation

d‘urgence

• Respiration spontanée

sans apport d’oxygène

avec apport d’oxygène

• Ventilation au masque

assistée

contrôlée

• Contrôle des voies aériennes

moyens supraglottiques

intubation endotrachéale

• Accès chirurgical aux voies aériennes

(ultima ratio)

Tableau 1.

Ventilation de l’estomac

Mobilité réduite des poumons

Diaphragme vers cranial

Compliance diminue

Graphique 1 : Problématique de la ventilation de l‘estomac: hypoventilation des poumons.

Redistribution volume tidal

poumons

á

estomac

Pression augmente

Harald GENZWÜRKER

URGENCE PRATIQUE - 2008 No89

46

ainsi que par des malformation du pharynx.

Le degré de protection contre l’aspiration des

divers dispositifs est très variable, allant d’une

protection non assurée avec le masque laryn-

gé standard jusqu‘à une protection de qualité

avec les dispositifs permettant de placer une

sonde gastrique.

Un avantage majeur des dispositifs supralot-

tiques par rapport à la ventilation au masque

est leur positionnement à l’entrée du larynx,

évitant, a priori, une ventilation involontaire de

l’estomac. La possibilité de mettre en place le

dispositif « à l’aveugle » permet d’éviter l’écueil

des intubations difficiles. La première ventila-

tion efficace peut, de fait, être assurée plus

rapidement.

MASQUE

LARYNGÉ

Destiné initialement

(1985) au contrôle des

voies aériennes pendant

l’anesthésie générale

pour des interventions

chirurgicales planifiées,

il a été également utilisé

ensuite dans le cadre

du contrôle des voies

aériennes en situation

d’urgence, au bloc

opératoire, puis en ex-

trahospitalier.

Le masque laryngé à

intubation (LMA-Fas-

trachTM) constitue une

variante du masque

laryngé original. Il est

disponible dans toutes

les tailles, à partir de la

taille « enfant ». La mise

en place du masque

laryngé assure rapide-

ment l’oxygénation du

patient, et son introduc-

tion est facilitée par une

tige anatomique [Gra-

phique 3]. Après que l’utlisateur se soit assuré

d’une ventilation adéquate, il peut réaliser une

intubation – à l’aveugle - à travers le masque

laryngé. Les taux de succès sont variables et

opérateurs dépendants. Aussi nous ne recom-

manderons le FastrachTM qu’aux opérateurs

aguerris. Une vérification du positionnement

du tube endotrachéal par l‘auscultation et la

capnométrie est indispensable.

COMBITUBE/EASYTUBE

Le Combitube a été introduit à peu près en

même temps que le masque laryngé. Son but

premier était le contrôle des voies aériennes

dans les situations d‘urgence. Dans son prin-

cipe il est constitué d’un tube endotrachéal

auquel a été adjoint un deuxième tube fermé

sur son extrémité distale et comportant des

ouvertures latérales au niveau du larynx

(Graphique. 4). Les concepteurs souhaitaient

pouvoir assurer une ventilation indépendam-

ment de la position de l’outil mis en place en

aveugle.

Un grand ballon proximal colmate le pharynx

et empêche tout reflux d’air vers la bouche et le

nez. Un petit ballon distal bloque le Combitube

au niveau de l’oesophage ou de la trachée. Il

est disponible en deux tailles pour adultes.

Le combitube est introduit en aveugle. La posi-

tion œsophageale est beaucoup plus probable

(>98%) que la position trachéale. Après gon-

flement des ballonnets, soit l‘air entre dans la

trachée par les ouvertures latérales, soit, dans

les cas très rares d’une position trachéale, il

utilise l’orifice distal.

Un autre outil comparable et plus récent est

l’Easytube qui apporte plusieurs améliorations

au Combitube. Il ne contient pas de caout-

chouc. Il est disponible en taille unique pour

adultes et en taille unique pour enfants d’une

taille supérieure à 90 cm. Le deuxième orifice

à côté de la partie du tube endotrachéal est

positionné au niveau de la glotte. Il est moins

traumatisant.

TUBE LARYNGÉ

Une des nouveautés les plus importantes

pour le contrôle des voies aériennes est le

tube laryngé, présenté pour la première fois en

1999. Développé avec la même finalité que le

masque laryngé, cet outil supraglottique s’est

vu rapidement proposé comme alternative à

l’intubation trachéale dans les situations d’ur-

gence. Cette utilisation est proposée en 2004

dans les algorithmes de gestion des voies aé-

riennes par la société allemande d’anesthésie

et de réanimation [3] ainsi qu’en 2005 dans les

recommandations de l’ERC [7].

Le tube laryngé simple LT est un tube à orifice

unique distal en silicone ou PVC. Son extrémité

est placée à l’entrée de l’œsophage. Un petit

ballon distal ferme l’entrée de l’œsophage,

tandis qu’un ballon plus grand ferme le pha-

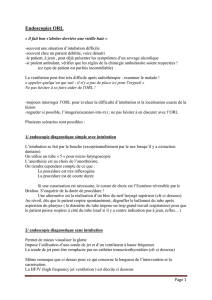

Préoxygénation

Essai d’intubation

Réussite Echec

Sur toutes les niveaux de

l’algorithme :

• Oxygénation

• Position optimale

• Personnel supplémentaire

• Réévaluation de la stratégie

• Retour à la respiration spontanée

Ventilation au masque possible

Au maximum 2 nouveaux

essais d’intubation avec

technique modifiée

Outil supraglottique

(masque laryngé, combitube,

tube laryngé)

Réussite Echec Réussite Echec

Accès chirurgical

« ultima ratio »

Oui Non

Graphique 2 : Algorithme Airway management en situation d‘urgence.

Graphique 3 : Masque laryngé à intubation

(LMA-FastrachTM).

Graphique 4 : Combitube en position oesophageale.

Graphique 5 : LTS (tube laryngé avec canal d‘aspiration) en

position correcte.

47

URGENCE PRATIQUE - 2008 No89

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. - American Society of Anaesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway (2003) Practice guidelines for management

of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anaesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway.

Anesthesiology 98:1269-1277

2. - Bowman FP, Menegazzi JJ, Check BD, Duckett TM (1995) Lower esophageal sphincter pressure during prolonged cardiac arrest and

resuscitation. Ann Emerg Med 26:216-219

3. - Braun U, Goldmann K, Hempel V, Krier C (2004) Airway management - Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und

Intensivmedizin. Anästh Intensivmed 45:302-306)

4. - Genzwürker H (2006) Airway management im Rettungsdienst. In: Ellinger K, Osswald PM, Genzwürker H (Hrsg) Kursbuch Notfallmedizin

- orientiert am bundeseinheitlichen Curriculum Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Deutscher Ärzteverlag, Köln, S 152-172

5. - Genzwürker H, Lessing P, Ellinger K, Viergutz T, Hinkelbein J (2007) Strukturqualität im Notarztdienst: Vergleich der Ausstattung arztbesetzter

Rettungsmittel in Baden-Württemberg in den Jahren 2001 und 2005. Anaesthesist 56:665-672

6. - Gerich TG, Schmidt U, Hubrich V, Lobenhoffer HP, Tscherne H (1998) Prehospital airway management in the acutely injured patient: the

role of surgical cricothyrotomy revisited. J Trauma 45:312-314

7. - Nolan JP, Deakin CD, Böttiger BW, Smith G (2005) European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 4: Adult ad-

vanced life support. Resuscitation 67(S1):39-86

8. - Thierbach A, Lipp A (1999). Fiberoptische Intubation im Notfall. Notfall Rettungsmedizin 2;105-110

9. - Thöns M, Sefrin P (2007) Vorhaltung notfallmedizinischen Equipments für den Kindernotfall. Notarzt 23:117-122

10. - Timmermann A, Russo SG, Eich C, Roessler M, Braun U, Rosenblatt WH, Quintel M (2007) The out-of-hospital esophageal and endobron-

chial intubations performed by emergency physicians. Anesth Analg. 104:619-623.

rynx vers bouche et nez. La ventilation est

assurée par l’ouverture située entre les bal-

lons. Le tube laryngé est disponible en tailles

diverses pour toutes les classes d’âge. Le tube

laryngé ne contient pas de caoutchouc et est

atraumatique.

On note pour les besoins de la médecine d‘ur-

gence un développement du tube laryngé stan-

dard, à savoir le LTS (Laryngeal Tube Suction,

graphique 5). Il dispose d’un deuxième orifice,

permettant en position correcte la mise en

place d’une sonde gastrique.

TAILLES PÉDIATRIQUES

Seuls le masque laryngé et le tube laryngé sont

disponibles dans toutes les tailles nécessaires,

du nouveau-né jusqu’à l‘adulte. L’Easytube

n’est disponible en taille unique que pour les

enfants d’une taille supérieure à 90 cm, tan-

dis que le Combitube ne peut être appliqué

que chez l‘adulte. Ce manque de disponibilité

d’outils adaptés pose, d’ailleurs, un problème

SMUR allemands [5, 9].

CONIOTOMIE D‘URGENCE

Depuis le développement des dispositifs supra-

glottiques la coniotomie d’urgence a perdu de

son intérêt comme alternative unique à l’intu-

bation endotrachéale. Elle n’est plus indiquée

que lors de certains traumatismes graves, ou

lorsque les dispositifs cités ne peuvent être mis

en place. De fait, les urgentistes n’en ont que

peu la pratique (6). La qualité de la voie aérien-

ne établie par cette mesure est surestimée par

beaucoup de confrères. Un entraînement au

mannequin, chez l‘animal ou chez le cadavre

peut considérablement augmenter la sécurité

de l’utilisateur. Des sets simples de coniotomie

d‘urgence contribuent également à éviter des

complications majeures comme une hémorra-

gie ou une lésion trachéale par une application

agressive de cette procédure.

LA FIBRE OPTIQUE

Les fibres optiques flexibles sont le domaine

de l’intubation des patients conscients. Cette

technique ne joue pas de rôle dans le cadre de

la médecine d’urgence préhospitalière, hormis

quelques exceptions anecdotiques [8].

CONCLUSION

L‘utilisation des dispositifs supraglottiques

(masque laryngé, combitube, tube laryngé)

comme alternative à la ventilation au masque

et à l’intubation endotrachéale est aujourd’hui

considérée comme une option intéressante

dans le cadre du contrôle des voies aériennes.

Les standards de formation doivent compren-

dre l’apprentissage à leur usage. La coniotomie

d‘urgence est une mesure « ultima ratio », dont

l’application devra se limiter aux cas où des

stratégies moins invasives ont échoué.

n

Dr. med. Harald GENZWÜRKER

Dr. med. Luc ANISET

Département d’anesthésie et de réanimation chirurgicale

CHU Mannheim. Theodor-Kutzer-Ufer 1-3. D-68167 Mannheim

Courriel : harald.genzwuerker@anaes.ma.uni-heidelberg.de

1968

C

’était HIER

LA RÉGULATION MÉDICALE

DES APPELS

C’est en 1955 que furent

crées les premières équipes

mobiles de réanimation fran-

çaises. Leurs missions pre-

mière : assurer les secours

médicalisés aux accidentés

de la route ainsi que les

transferts inter hospitaliers pour

les malades atteints de paralysie

respiratoire. La réussite de ces

premières expériences conduisit

vers leur multiplication dans toute

la France dès 1965. Cette même

année parut un décret intermi-

nistériel créant officiellement le

Services Mobiles d’Urgence et de

Réanimation attachés aux hôpi-

taux (SMUR).

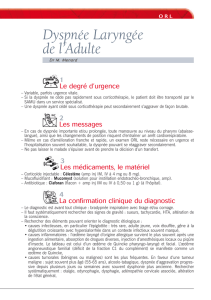

Sur cette lancée, les SAMU appa-

raissent en 1968 afin de coordon-

ner l’activité des SMUR. Ils sont

dotés d’un centre de régulation

médicale des appels (sur la photo

la salle de régulation « histori-

que » du SAMU de Montpellier).

Dès 1974 des médecins généra-

listes libéraux participent à cette

activité de régulation médicale

en complément des praticiens

hospitaliers concepteurs de ces

structures. Le 15, numéro gratuit

d’appel national pour les urgen-

ces médicales est créé en 1978

à la suite d’une décision intermi-

nistérielle. Ce numéro vient en

complément d’autres numéros

existants: le 17 pour la police, le

18 pour les pompiers.

L’assise réglementaire qui man-

quait est donnée aux SAMU par

la loi du 6 janvier 1986 (décrets du

16 décembre 1987) sur l’Aide Mé-

dicale Urgente et les Transports

Sanitaires.

n

1

/

3

100%