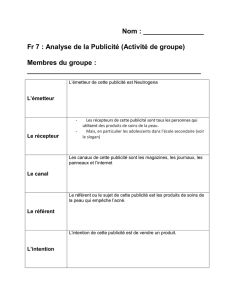

«Traduction interlinguale et intersémiotique dans un message

«Traductions interlinguale et intersémiotique dans un message publicitaire grec: rapports

entre les messages verbaux et les systèmes non verbaux»

Evangelos Kourdis

Université Aristote de Thessalonique

1. Publicité et traduction

Le champ du marketing et de la publicité est constitué de multiples univers conceptuels qui

posent les fondements d’une sémiotique qui dépasse la sémiotique classique. La publicité, démarche

essentiellement communicative et destinée à une lecture publique, s’offre comme le terrain privilégié

d’observation des mécanismes de production de sens tant par le message verbal que par l’image.

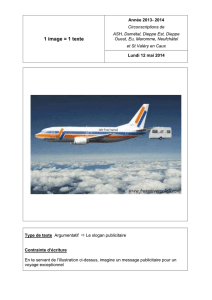

Publicité et traduction sont un excellent exemple de contact entre langues et cultures qui s’inscrit

dans le contexte de la mondialisation du texte publicitaire par le biais de la traduction. Notre

recherche étudie la publicité bilingue d’un nouveau grand magasin d'Athènes (Attica) parue dans la

revue Blue de la société aérienne hellénique Aegean Airlines (Figure 1).

Barthes (1964: 41) avait distingué dans le langage publicitaire trois types de signes: le signe

linguistique, le signe iconique et le signe plastique, ce qui fait le langage publicitaire un monstre

sémiotique, amas parfois de signes hétéroclites. D’après Guidere (2000: 40), on ne peut pas parler au

sujet de la publicité de trois signes différents, mais d’un seul et même signe que Guidere appelle

publisigne. Dans notre étude, nous nous appuierons sur cette triple distinction, en approchant le signe

iconique et le signe plastique dans la conception de Jakobson (1963: 78-96) qui a parlé de trois types

de traduction. D’après lui, il y a la traduction intralinguale, la traduction interlinguale et la

traduction intersémiotique. La première consiste en l’interprétation des signes linguistiques au moyen

d’autres signes de la même langue. La deuxième cible l’interprétation des signes linguistiques au

moyen d’une autre langue et la troisième l’interprétation des signes linguistiques au moyen des signes

non linguistiques. Notre étude porte sur la traduction interlinguale qui est l’objet de la Traductologie

et sur la traduction intersémiotique qui est celui de la Sémiotique.

2. La traduction interlinguale

Saussure (1972: 100-101) souligne l’importance du système linguistique soutenant que la

linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu’un

système particulier. La relation entre message linguistique et message iconique a fait réfléchir

beaucoup de chercheurs sur ces deux systèmes sémiotiques. Barthes (1964: 43) se demandait si

l’image double certaines informations du texte, par un phénomène de redondance, ou si le texte

ajoute une information inédite à l’image. Barthes n’exclut pas le cas de la traduction intersémiotique

telle qu’elle a été décrite par Jakobson. Ce que Jakobson appelle traduction interlinguale dans le cas

de la publicité peut être appelé tradusigne. Le terme appartient à Guidere qui nomme tradusigne le

signe qui est déterminé par l’énoncé traduit, mais seulement dans le sens dans lequel il sera

interprété. Le tradusigne est l’équivalent du publisigne, mais c’est un faux-semblant car l’équivalence

relève de l’interculturalité (Guidère, 2000: 40). Cette équivalence apparait dans le message

linguistique de la publicité qui s’articule en deux langues, en grec et en anglais, et où les éléments

lexicaux de ces deux langues coexistent à part égale. Le grec constitue le message source et l’anglais

le message cible, puisque la compagnie aérienne tout comme le grand magasin sont grecs. Ce type de

passage d’une langue faible à une langue non seulement puissante et internationale, mais

hégémonique, suit le mode de penser des publicistes qui utilisent l’hégémonie de l’anglais pour

élargir le groupe cible des consommateurs. Le fait que la publicité examinée est bilingue et non

plurilingue montre que la pratique de la traduction publicitaire en Grèce s’oriente vers l’anglais

tenant en compte que la Grèce appartient au monde anglophone et Chypre, qui était dans le passé une

colonie anglaise, aussi. Donc, la traduction devient un moyen privilegié par les publicistes pour la

diffusion de leur message commercial. Le message linguistique s’articule en quatre parties: le slogan,

le message principal, le message d’informations complémentaires et l’adresse.

Commençant par le slogan publicitaire, l’utilisation de l’anglais dans le slogan publicitaire

d’une compagnie aérienne se fait pour connoter la notion de l’internationalisme et du cosmopolitisme

(Holmes, 2005: 71-72). Le slogan peut verbaliser un ou plusieurs concepts centraux sur lesquels

fonctionne la publicité, il est un moyen efficace pour attirer l’attention (fonction d’ancrage) et inviter

à l’action et, d’habitude, il contient une devise. Les deux concepts centraux de notre publicité incitent

les passagers de la compagnie aérienne à faire leurs achats dans le grand magasin et le profit qu’aura

dans cette compagnie aérienne chaque acheteur au cas où il ferait ses achats dans ce magasin. La

devise est ΄΄volez΄΄ (πετάξτε/fly), mais quel est le rôle de la traduction dans cette procédure ?

Dans la première partie du message publicitaire nous constatons qu’il y a des similitudes. Les

deux verbes ΄΄πεταχτείτε΄΄ et ΄΄fly΄΄ (volez) sont des verbes non transitifs, à l’impératif (forme

injonctive) et entre guillemets pour annuler le sens dénotatif du mot et de l’énoncé en général. Au

niveau du langage, le verbe ΄΄πετάγομαι΄΄ (voler) est utilisé dans la réalité hellénique pour faire des

achats dans une expression du langage quotidien (΄΄πετάγομαι να κάνω ψώνια΄΄ qui signifie ΄΄aller

faire des achats΄΄). Par contre, en anglais on dit ΄΄go for shopping΄΄, pourtant les guillemets et le

message iconique dans notre publicité contribuant à la compréhension du message linguistique.

Holmes (2005: 8) remarque que les agents de publicité essayent de s’adresser aux consommateurs

dans leur langue et que d’habitude les slogans proviennent de la réalité quotidienne. Dans la

deuxième partie, la particule ΄΄με΄΄ (avec) est remplacée par la conjonction ΄΄and΄΄ (et). En plus, le

substantif ΄΄δώρο΄΄ (cadeau) est remplacé en anglais par le verbe ΄΄win΄΄ (gagner), fait de

transposition qui affaiblie, d’après nous, l’énoncé grec, étant donné que l’emploi de la phrase ΄΄με

δώρο΄΄ (comme cadeau) connote que le billet est gratuit pour tous ceux qui ΄΄volent΄΄ pour faire des

achats au grand magasin Attica, tandis que l’utilisation du verbe ΄΄win΄΄ ne le définit pas et connote

que le client peut gagner le billet (peut être dans un tirage au sort). En plus, l’addition du verbe

transitif ΄΄win΄΄ contribue au fait que l’énoncé obtient une connotation de dynamisme.

En plus, il est évident que le slogan publicitaire en grec ne définit pas le moyen de transport

auquel appartient le billet (΄΄εισιτήριο΄΄), s’il s’agit d’un billet de cinéma, de théâtre ou de concert.

Dans le slogan publicitaire en anglais, il est clair qu’on parle de billet d’avion (΄΄airplane ticket΄΄).

Selon nous, le créateur du slogan publicitaire en grec a lié connotativement le verbe ΄΄πεταχτείτε΄΄

(volez) avec le billet d’avion, tandis que dans le slogan en anglais il semble nécessaire de définir, de

donner de l’emphase, qu’il s’agit d’un billet d’avion. Cette addition est la seule qui modifie la

symétrie esthétique entre les deux énoncés, puisque le slogan en grec compte neuf mots et le slogan

en anglais dix. Nous pouvons ainsi parler d’une équivalence esthétique basée sur une symétrie de

construction. Il s’agit d’une équivalence qui est aussi basée sur la dualité du slogan publicitaire qui

est divisé en deux parties presque équivalentes non seulement au niveau esthétique, mais aussi au

niveau des incitations connotées (allez→gagnez). Sur ce point nous devons mentionner que la

ponctuation (les guillemets et le point d’exclamation) continue dans le slogan en anglais de donner de

l’emphase aux mêmes mots que donne le slogan en grec (équivalence de ponctuation). L’équivalence

esthétique et l’équivalence de ponctuation, nous donne, d’un premier point de vue, la sensation que

les deux langues partagent assez d’éléments communs non seulement au niveau du sens (équivalence

de sens), mais aussi au niveau de la structure (équivalence de structure). Νous pouvons aussi parler

d’équivalence directe, puisque les formes grammaticales et syntaxiques s’apparentent dans les deux

langues et soutiennent la même valeur référentielle (Nenopoulou-Drosou, 2001: 50).

Passant à la traduction du message principal, qui est le lieu d’un développement textuel de

nature argumentative, nous remarquons dès le début qu’il n’y a pas d’équivalence quantitative. Dans

notre étude cela est le cas du slogan publicitaire. Pourtant, l’effet d’équivalence n’est pas toujours le

souci essentiel de la traduction publicitaire, et parfois, la transposition culturelle ou l’adaptation est

inévitable dans ce type de traduction (Au, 1999: 105), surtout quand le groupe-cible est plus sensible

à l’information comme le sont les Grecs (Sidiropoulou, 1998: 202). Le fait que la publicité s’adresse

aux clients d’une société aérienne précise montre que le groupe-cible est défini, puisque la publicité

ne s’adresse pas à tous les passagers de l’aéroport d’Athènes, et que le groupe-cible partage certaines

caractéristiques d’un mode de vie aisé comme, par exemple, faire des achats de bonne qualité

rapidement et dans des magasins réputés. Cet effet connote une nouvelle tendance paradoxale parue

dans les publicités. Cette tendance montre que la publicité n’est pas toujours une communication

ouverte, mais qu’elle commence à cibler un public spécifique.

Nous voyons dès le début des deux messages publicitaires principaux qu’il n’y a pas

d’équivalence de forme et de sens. Le message grec ΄΄ετοιμάστε βαλίτσες΄΄ (préparez vos bagages)

est traduit en anglais ΄΄make your purchases΄΄. Le code de voyage connoté en grec est remplacé en

anglais avec le code de marché. En plus, dans le message en anglais, il y a omission non seulement

de la firme du magasin (omission linguistique), mais aussi du point d’exclamation (omission

extralinguistique). Il est à remarquer que le verbe ΄΄χαρείτε΄΄ (jouissez) disparaît dans le message

principal de la langue cible, malgré une tendance à l’humour dans les messages publicitaires

(Sidiropoulou, 1998: 193). Nous voyons aussi que l’impératif est fréquent dans le message anglais. Il

a fait son apparition dans le slogan aussi (le verbe ΄΄fly΄΄), mais dans le message principal ce n’est pas

seulement le verbe ΄΄make΄΄ qui continue de donner l’impression d’incitation, mais aussi le fait que

l’expression ΄΄σας κάνει δώρο΄΄ (vous fait un cadeau) qui est traduit en anglais par un verbe à

l’impératif ΄΄get a free΄΄. D’habitude, en grec, on évite l’impératif et la première et la deuxième

personne (Sidiropoulou, 1998: 199), tandis qu’en anglais l’utilisation de l’impératif est assez

fréquente dans la publicité (Dryer, 1982: 139). En plus, la phrase en grec ΄΄που έγινε ποτέ΄΄ est traduit

en anglais ΄΄in Greece΄΄, c’est à dire le code du temps est remplacé/traduit par un code toponymique,

fait qui connote une tendance de diminution de la valeur de l’énoncé grec et cela n’est pas dû au

hasard. L’utilisation de la langue anglaise dans le message publicitaire, une langue qui constitue la

lingua franca dans le monde économique, connote l’universalité du produit de la publicité. Si la phase

grecque était traduite en équivalence directe, la traduction produirait un fait qui est faux, parce que

Attica n’est pas le plus grand magasin au monde. Donc, la traduction peut être utilisée pour séduire

un plus grand nombre de consommateurs, mais la séduction n’est pas synonyme de mensonge. C’est

pour cela que les agents de publicité évitent ce type d’hyperbole. Un autre point intéressant du

message publicitaire principal est qu’il connote l’indivisible de la grécité parlant de Grèce et de

Chypre, même dans le message traduit. Une société aérienne hellénique a comme point de référence

la capitale de l’état, Athènes, donc l’allusion à Chypre serait bizarre pour un anglophone qui ne

connaît pas l’histoire de Chypre. En plus, ce consommateur anglophone ne pourrait pas comprendre

pourquoi dans la parenthèse est mentionné le nom d’une ville (΄΄Larnaca΄΄), autre que la capitale de

Chypre, Nicosie. La traduction dans ce point du message est fidèle au texte original et le traducteur

évite de poser le problème de l’occupation de l’aéroport de Nicosie par l’armée turque. Donc, parfois,

malgré de désir des agents d’orienter la publicité vers la mondialisation, la traduction peut servir

l’idée ethnocentrique, ce qui est une contradiction. Dans notre cas, le message original grec ne pose

pas de problème pour les consommateurs grecs, mais sa traduction en anglais peut inciter le

consommateur anglophone à s’ínformer sur ce problème politique.

En ce qui concerne la traduction du message d’informations complémentaires nous voyons

que les deux messages sont équivalents, sauf la présentation de la firme de la compagnie aérienne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%