Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature

SYNTHÈSE

Médecine palliative

277

N° 6 – Décembre 2004

Med Pal 2004; 3: 277-284

© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés

Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature

Sébastien Salas, Véronique Tuzzolino, Florence Duffaud, Cédric Mercier, Eric Dudoit, Roger Favre, Service d’Oncologie Médicale, Hôpital de la Timone, Marseille.

Summary

Use of ketamine in palliative care: review of the literature

Over the last ten years, ketamine has been found to be a useful

antalgesic agent. Given at doses below those used in anesthesi-

ology, ketamine increases the antalgesic effect of opioids. Ket-

amine belongs to the family of N-methyl-D-asparatate (NMDA)

receptor antagonists. Its implication in neuropathic pain has

been demonstrated. The drug can be used as an adjuvant for

opioids in patients with refractory cancer pain. The purpose of

this review of the literature is to provide a summary of current

knowledge on the use of this anti-NMDA agent in palliative

care: indications, efficacy, administration routes, dosage, ad-

verse effects, complications. At the present time, the level of

proof is insufficient to confirm the formal efficacy of ketamine

in palliative care. Studies should be conducted to establish a

consensus necessary for widespread use of ketamine in this in-

dication.

Key-words:

ketamine, palliative care, neuropathic pain, review of

the literature.

Résumé

La kétamine a montré depuis ces dix dernières années son inté-

rêt comme

antalgique

. À des doses inférieures à celles utilisées

en anesthésiologie, la kétamine augmente l’antalgie induite par

les opioïdes. Elle appartient à la famille des antagonistes des

récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Son implication dans

les douleurs neuropathiques a été démontrée. Il s’agit d’un trai-

tement adjuvant aux opioïdes dans la prise en charge des dou-

leurs cancéreuses réfractaires. Cette revue de la littérature a pour

but de déterminer l’état actuel des connaissances concernant

l’utilisation de cet anti-NMDA dans le domaine des soins pallia-

tifs : indications, efficacité, voies d’administration, posologies,

effets secondaires, complications. Actuellement, il n’existe pas

de niveau de preuve suffisant pour pouvoir affirmer de façon

formelle l’efficacité de la kétamine en soins palliatifs. Des études

amenant à des consensus nous paraissent indispensables pour

permettre la diffusion de cette pratique.

Mots clés :

kétamine, soins palliatifs, douleurs neuropathiques,

revue de la littérature.

Introduction

La kétamine, produit connu depuis une trentaine d’an-

nées, a été très largement utilisée en anesthésiologie vé-

térinaire et reste un produit de référence en anesthésie

pédiatrique. Cette molécule a montré depuis ces dix der-

nières années son intérêt comme

antalgique

. À des doses

inférieures à celles utilisées en anesthésiologie, la kéta-

mine augmente l’antalgie induite par les opioïdes.

Elle est disponible en France sous forme de solution

injectable en ampoules de 5 ml à 50 mg et 250 mg, com-

mercialisées par les laboratoires Pfizer (Kétalar

®

), et en

ampoules de 50 et 250 mg, distribuées par le Laboratoire

Panpharma (Kétamine Panpharma

®

.). Il s’agit d’une molé-

cule de courte durée d’action, très liposoluble. Elle est

principalement distribuée dans les organes richement vas-

cularisés. Sa demi-vie d’action par voie intraveineuse est

de 7 à 11 minutes et sa demi-vie d’élimination est de 1 à

2 heures. Essentiellement métabolisée par le foie et en

particulier par le cytochrome P450, son principal méta-

bolite est la norkétamine qui est ensuite hydroxylée et

conjuguée avant d’être éliminée dans les urines.

La kétamine appartient à la famille des antagonistes des

récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Son implication

dans les douleurs neuropathiques a été démontrée par l’ex-

périmentation animale, par des essais sur volontaires sains

et de petits essais cliniques [1-5]. L’activation neuronale ré-

pétée induit une hyperexcitabilité diffusant vers les neuro-

nes voisins et réalisant une sensibilisation en tache d’huile.

Cette amplification de l’activation des neurones nociceptifs

spinaux est appelée «

wind-up

». Ce phénomène est respon-

sable de l’allodynie. Plus la douleur persiste ou s’intensifie,

et plus ce mécanisme conduit à des modifications durables

des neurones et des synapses réalisant une mémorisation

des phénomènes douloureux. Le récepteur NMDA a un rôle

important d’activation cellulaire et de phénomène de mé-

Salas S et al. Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littéra-

ture. Med Pal 2004; 3: 277-284.

Adresse pour la correspondance :

Sébastien Salas, Unité Mobile de Soutien et de Soins Palliatifs, Service d’Oncologie

Médicale du Professeur Favre, Hôpital de la Timone, 24, rue Saint-Pierre, 13385

Marseille Cedex 05.

e-mail : [email protected]

Médecine palliative

278

N° 6 – Décembre 2004

Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature

SYNTHÈSE

morisation. La kétamine, en tant qu’antagoniste des récep-

teurs NMDA, peut diminuer les effets de sensibilisation cen-

trale secondaires au «

wind-up

». C’est par ce phénomène

que les anti-NMDA seraient actifs sur l’hyperalgésie.

De plus, les récepteurs NMDA semblent jouer un rôle

dans les phénomènes de tolérance aux opioïdes [6]. La

kétamine à faible dose peut partiellement rendre réversi-

bles ces phénomènes. Son utilisation en association avec

la morphine semble donc augmenter l’antalgie au prix

d’effets secondaires modérés [7, 8].

Actuellement, la kétamine est utilisée dans quelques

pays dont les pays scandinaves, l’Angleterre, l’Italie, la

Belgique, le Japon et l’Australie.

En France, la kétamine a fait l’objet d’une autorisation

de mise sur le marché comme agent anesthésique unique,

comme inducteur d’anesthésie avant l’administration

d’autres agents anesthésiques et comme potentialisateur

d’agents anesthésiques de faible puissance. Par ailleurs, il

s’agit d’un traitement adjuvant aux

opioïdes dans la prise en charge des

douleurs cancéreuses réfractaires.

Ainsi cette indication est avancée

dans la littérature bien qu’elle ne soit

pas documentée par des essais clini-

ques de qualité, randomisés, avec un

grand nombre de patients inclus [9].

Les modalités d’administration ainsi

que les posologies de la kétamine ne

sont pas pour le moment standardi-

sées lorsque celle-ci est employée à

faible dose et comme traitement adjuvant des morphiniques

dans les douleurs cancéreuses [9].

Cette revue de la littérature a pour but de déterminer

l’état actuel des connaissances concernant l’utilisation de

cet anti-NMDA dans le domaine des soins palliatifs : in-

dications, efficacité, voies d’administration, posologies,

effets secondaires, complications.

Méthodologie

La recherche bibliographique s’est faite à partir de la

base de données

MEDLINE

sur

National Library of Me-

dicine

(

Pubmed

) et

Embase

sur l’utilisation de la kétamine

comme antalgique en soins palliatifs. Les études fonda-

mentales chez l’homme ou chez l’animal n’ont donc pas

été retenues. Les mots clés ont été

Kétamine, Kétalar, pal-

liative care

et seuls les articles en langue anglaise ont été

cités. Les articles recensés s’échelonnent entre 1990 et dé-

cembre 2003. Les patients concernés par cette revue sont

dans la majorité des cas âgés de plus de 18 ans. Il existe

cependant un compte rendu du cas d’une enfant de douze

ans.

Résultats

(tableau I)

Nous avons retrouvé 11 articles en langue anglaise.

Cependant, un seul de ces articles est publié dans une re-

vue de soins palliatifs [10]. Nous n’avons pas retrouvé

d’articles en langue française selon cette méthodologie.

Certains articles sont publiés dans des revues spécialisées

dans la prise en charge de la douleur, comme le

Journal

of Pain and Symptom management

et

Pain

[6]. On note

également des publications dans des revues de cancéro-

logie comme

l’European Journal of cancer

[2].

Un autre article est publié dans une revue d’anesthésie.

Certains auteurs se sont donc intéressés aux molécules qui

pourraient augmenter l’effet antalgique et modifier les

phénomènes de tolérance aux opioïdes.

Compte rendus de cas

La majorité des articles sont des

comptes rendus de cas

.

L’un d’eux concerne un homme porteur d’un carcinome

épidermoïde du sinus maxillaire inopérable, avec métasta-

ses osseuses crâniennes et cervicales [11]. Des opioïdes par

voie intraveineuse, transdermique et épidurale, avaient été

utilisés sans succès sur des douleurs sévères de la face. En

revanche, un épisode d’accès douloureux a pu être immé-

diatement contrôlé par l’administration de kétamine asso-

ciée à un corticoïde et de la lidocaine. Par la suite le patient

a bénéficié de perfusions de kétamine à des doses comprises

entre 100 et 200 milligrammes par heure, perfusions qui

ont permis de le soulager jusqu’à son décès. Les auteurs

concluent que cette molécule aurait une action co-analgé-

sique sur les accès douloureux des patients porteurs d’un

cancer à un stade avancé. Une lettre publiée en 2000 dans

Journal of Pain and Symptom management

rapporte l’his-

toire d’un jeune homme de 20 ans porteur d’un neurofibro-

sarcome [12]. Ce patient présente des douleurs mal calmées

malgré un traitement par opiacé, anti-inflammatoire non

stéroïdien et anticonvulsivant. Le patient étant toujours al-

gique après une perfusion épidurale de bupivacaine, mor-

phine, clonidine et fentanyl, puis de morphine, gabapantine

et dexaméthasone, un protocole de kétamine orale de 50 à

100 mg toutes les 4 heures avec des doses de secours en

sous cutanée est mis en place. Seule la perfusion sous cu-

tanée a permis une sédation des douleurs et ainsi le patient

a pu quitter l’hôpital avec une perfusion de 1,8 gramme

par 24 heures. La kétamine a été associée à un morphinique

et au midazolam. La dose initiale a été portée à 3,2 gram-

mes par 24 heures dans les jours qui ont précédé le décès.

L’importance de la voie d’administration de l’anti-NMDA

est ainsi suggérée. Un autre article publié dans une revue

d’anesthésiologie évoque une cause particulière de cépha-

Les modalités

d’administration

et les posologies

de la kétamine ne sont,

pour le moment,

pas standardisées.

Med Pal 2004; 3: 277-284

© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés

279

www.e2med.com/mp

SYNTHÈSE

Sébastien Salas

et al.

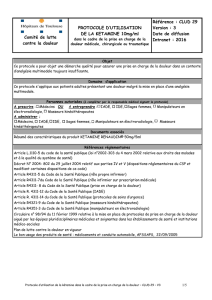

Tableau I : Liste des articles faisant état de l’utilisation de la kétamine en soins palliatifs.

Table I: Publications on the use of ketamine in palliative care.

Titre Année Auteurs Revue Posologie et voie

d’administration

Compte-rendus

de cas

Effective treatment of severe

cancer pain of the head using

low-dose ketamine in an opioid-

tolerant patient

1995 Clark, J.L. and

G.E. Kalan

J Pain Symptom

Manage

50 mg bolus IV suivi

de100mg/h puis 200 mg/h

en perfusion IV continue

Ketamine for cancer pain. 2000 Lloyd-

Williams, M.

J Pain Symptom

Manage

50 à 100 mg per os toutes

les 4 heures avec bolus SC

puis 1,8 g /24 h puis

3,2 g/24 h en Perfusion SC

Retro-orbital tumour--an

uncommon cause of headache in

pregnancy

2001 Roberts, L.J.

and C.R.

Goucke

Anaesth

Intensive Care

Topical ketamine in the

treatment of mucositis pain.

2003 Slatkin, N.E.

and M. Rhiner

Pain Med Bains de bouche

Long-term treatment with

ketamine in a 12-year-old girl

with severe neuropathic pain

caused by a cervical spinal tumor

2001 Klepstad, P.,

et al

J Pediatr Hematol

Oncol

Dose test de 7,5 mg IV

puis 36-410 mg/ 24 h IV

Revues

de la littérature

en cancérologie

New approaches to pain control

in patients with cancer

1997 Ahmedzai, S. Eur J Cancer

Advances in cancer pain

management

2001 McDonnell,

F.J., J.W.

Sloan, and S.R.

Hamann

Curr Pain

Headache

Ketamine as adjuvant to opioids

for cancer pain. A qualitative

systematic review

2003 Bell, R.F.,

C. Eccleston,

and E. Kalso,

J Pain Symptom

Manage

4 études : 0,5 mg/kg

2 fois/j Per os

1 mg/kg/j SC

600 mg/j IV

67,2 mg/j Intrathécal

Correspondances The need for ketamine. 2000 Lawlor, P.G.

and Y. Tarumi

J Pain Symptom

Manage

Clinical experience with oral

ketamine

2000 Vielvoye-

Kerkmeer, A.P.,

M. van der

Weide, and

C. Mattern,

J Pain Symptom

Manage

2 mg 3 fois/24 h Per os

à 8 mg/ 24 h Per os

Publications

issue de revue

de soins palliatifs

Ketamine and problems

with advanced palliative care

in the community setting

2000 Baumrucker,

S.J.

Am J Hosp

Palliat Care,

Médecine palliative

280

N° 6 – Décembre 2004

Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature

SYNTHÈSE

lées. Une femme enceinte de 31 ans, chez laquelle on dé-

couvre une tumeur rétro-orbitaire, présente une recrudes-

cence de ses symptômes au décours du troisième trimestre

de grossesse. La plupart des médicaments des douleurs neu-

ropathiques étant contre-indiquée, un traitement à base de

morphine, de paracétamol, d’amitryptilline, de kétamine as-

socié à un support psychologique est mis en place avec de

bons résultats. Les auteurs insistent sur la difficulté qu’a

représentée ce cas, compte tenu des contre-indications liées

à l’état gestationnel de la patiente [13].

Une autre étude de cas concerne un mode d’utilisation

particulier de la kétamine. Une femme de 32 ans atteinte

d’un carcinome épidermoïde de la langue a réalisé des

bains de bouche à la kétamine dans le cadre d’une mucite

radio-induite. Bien entendu, l’efficacité de cette thérapeu-

tique reste à évaluer, y compris dans le cadre d’autres étio-

logies de douleurs buccales [14].

Une observation a été rapportée chez l’enfant. Une

fillette de douze ans porteuse d’un

glioblastome responsable de douleurs

neuropathiques sévères a été calmée

par une dose test de 7,5 mg de kéta-

mine en intra veineux puis par l’as-

sociation de morphine en sous cuta-

née et de kétamine en perfusion intra

veineuse. Les doses utilisées ont été

croissantes, de 36 à 410 mg par

vingt-quatre heures. Elle a bénéficié de soixante-sept

jours de ce traitement avant de décéder. La conclusion de

cet article est qu’il s’agit d’un traitement qui peut être ef-

ficace chez l’enfant présentant des douleurs neuropathi-

ques ne répondant pas aux autres antalgiques. On peut

remarquer que la durée de ce traitement a été relativement

longue, poursuivie au domicile et s’inscrit bien dans un

contexte de soins palliatifs [15].

Essais

Aucun essai clinique n’a été mené en soins palliatifs.

L’utilisation de la kétamine dans ce domaine n’a donc pas

été validée par des études randomisées.

Revue de la littérature en cancérologie

On retrouve également dans ce travail des revues de

la littérature sur l’utilisation de la kétamine en cancéro-

logie. Ahmadzai, dans

l’European Journal of Cancer

de

juillet 1997, passe en revue les différents traitements de

la douleur cancéreuse et leurs effets secondaires : mor-

phine, méthadone, hydromorphone, patch de fentanyl,

strontium 89 et biphosphonate dans les douleurs de mé-

tastases osseuses. La kétamine à petite dose fait partie de

son arsenal thérapeutique pour traiter les douleurs réfrac-

taires et neuropathiques [16].

Un autre auteur en 2001 analyse les différents traite-

ments antalgiques en oncologie et en soins palliatifs, dont

les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la méthadone, la

kétamine et les biphosphonates, et souligne l’importance

de la balance entre les influences excitatrices et inhibitri-

ces du système nerveux central [17].

Une revue systématique de la littérature a été publiée

en septembre 2003 dans

Journal of Pain and Symptom

Management

. L’auteur, à l’aide d’une méthodologie rigou-

reuse, étudie les différents articles portant sur l’utilisation

de la kétamine comme traitement adjuvant des opioïdes

dans les douleurs réfractaires en cancérologie [9]. Son tra-

vail sur Medline, Embase, Cancerlit, The Cochrane Library

analyse quatre études randomisées. Dans ces études, la

population est définie comme présentant des douleurs

cancéreuses résistantes à la morphine ou aux anti-inflam-

matoires non stéroïdiens, des douleurs liées à la patholo-

gie cancéreuse en phase terminale ou des douleurs réfrac-

taires aux opiacés chez des patients présentant un

Karnofsky supérieur à 50 %. Un autre critère d’utilisation

de la kétamine dans ces essais est le caractère neuropa-

thique ou mixte de la douleur. Le mode d’administration

de la molécule diffère selon l’étude : orale, épidurale, in-

trathécale, sous-cutanée ou intraveineuse.

Les doses utilisées diffèrent également d’une étude à

l’autre : 0,5 mg/kg 2 fois par jour per os, 1 mg/kg/j en

sous cutanée, 600 mg/j en intraveineux et 67,2 mg/j par

voie intrathécale.

Deux essais sont des études en

cross over

[18, 19]. Sur

les quatre essais, un seul compare la kétamine à un placebo,

les trois autres comparent la kétamine à la morphine. Deux

essais sont considérés dans cette revue comme non fiables

au niveau méthodologique [20, 21]. Les deux autres con-

cluent que la kétamine permettrait de réduire l’intensité des

douleurs cancéreuses d’origine neuropathique et la con-

sommation de morphine [18, 19]. Cependant, ces études

concernent un faible effectif de patients, le type de douleur

n’est pas décrit et la stratégie de prise en charge des accès

douloureux n’est pas exposée. Pour l’auteur, il est donc né-

cessaire de faire des études contrôlées randomisées sur un

plus grand nombre de patients en homogénéisant le mode

d’administration de la kétamine.

Correspondances

On trouve également deux lettres questions-réponses.

Dans la première, qui correspond à un commentaire d’un

compte rendu de cas, Peter Lawlor rappelle l’importance

d’une prise en charge globale et multidisciplinaire et met

L’utilisation

de la kétamine

n’a donc pas été validée

par des études randomisées.

Med Pal 2004; 3: 277-284

© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés

281

www.e2med.com/mp

SYNTHÈSE

Sébastien Salas

et al.

en garde contre l’augmentation systématique des doses de

morphiniques comme réponse à toute douleur. L’auteur

fait remarquer également que la mise en place de proto-

coles utilisant la kétamine n’est pas une solution exclusive

et que la douleur peut avoir de multiples facettes. Dans

sa réponse, Perry G. Fine reconnaît la nécessité d’une prise

en charge globale de la douleur, mais refuse d’attribuer

les douleurs intenses à la somatisation d’une détresse psy-

chologique et trouve donc tout à fait justifiée l’introduc-

tion de petites doses de kétamine [22]. Cet échange est

assez proche des questionnements qui existent en soins

palliatifs.

Dans une autre lettre, Ans P.E.Vielvoye-Kerkmeer parle

de son expérience de l’utilisation de la kétamine orale chez

des patients cancéreux, douloureux malgré les opioïdes, ou

chez ceux qui présentent des effets secondaires morphino-

induits. Il débute à petites doses 2 mg 3 fois par jour en

augmentant progressivement si besoin à 6 puis à 8 mg 3 à

4 fois par jour. Le but est de trouver une dose efficace sans

entraîner d’effets secondaires neuropsychiques pouvant en-

traver la relation du patient avec son entourage. L’auteur

se demande si la différence des doses de kétamine utilisées

(faibles dans son expérience et élevées chez H. Hayes) pour-

rait venir de la différence de populations : patients cancé-

reux douloureux et patients douloureux chroniques non

cancéreux [23]. Dans sa réponse, Helen Hays confirme que

sa série concernait des patients présentant une douleur

chronique non cancéreuse chez lesquels la kétamine orale

a été utilisée à fortes doses et poursuivie chez 4 de ces pa-

tients. Tous ont reçu une dose test de kétamine IV de

0,4 mg/kg après un bolus de midazolam de 0,05 mg/kg

pour prévenir les effets secondaires. S’il existait une dimi-

nution des douleurs, la kétamine était passée sous forme

orale. H. Hays reprend aussi les différentes posologies de

kétamine utilisées ainsi que les différentes voies d’adminis-

tration selon les auteurs. Sa conclusion est que les patients

douloureux non cancéreux demandent une approche dif-

férente et que d’autres études doivent être faites dans les

deux populations pour cibler les doses efficaces et les effets

secondaires pour chacune d’elle.

Publication issue d’une revue

de soins palliatifs

Baumrucker, dans

American Journal of Hospice and

Palliative Care

, parle des difficultés rencontrées pour faire

accepter à la communauté médicale les avancées théra-

peutiques en soins palliatifs. Cet article est la seule publi-

cation parue dans une revue de soins palliatifs sur ce sujet.

Pour Baumrucker, la kétamine a une multitude d’in-

dications et représenterait un produit révolutionnaire en

soins palliatifs.

Toutefois, dans son institution, son utilisation est ré-

servée à l’anesthésie. Il est primordial pour l’auteur d’édu-

quer la communauté médicale sur l’utilisation de tous les

traitements qui pourraient améliorer les patients en soins

palliatifs et vaincre les résistances qui entourent la fin de

vie [10].

Discussion

Malgré les convictions de nombreux auteurs, dans

l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de

conclure de façon formelle à l’efficacité de la kétamine

en soins palliatifs. La kétamine est un antagoniste des ré-

cepteurs NMDA. De nombreux travaux pré-cliniques, chez

l’animal et le volontaire sain, ont permis de le prouver [1-

5]. Cette molécule est déjà utilisée dans les douleurs can-

céreuses dans de nombreux pays et il existe un très grand

nombre de publications sur l’utilisa-

tion de la kétamine en algologie [9].

Toutefois, il y en a peu concernant

son utilisation de façon spécifique en

soins palliatifs. Ces publications sont

en effet pour la plupart des

rapports

de cas

et il n’existe pas pour le mo-

ment d’essai clinique randomisé de

bonne qualité avec une puissance

suffisante, issu de services de soins

palliatifs. Les populations actuellement étudiées corres-

pondent à des patients, suivis dans des services de can-

cérologie qui diffèrent par leur pathologie, leur prise en

charge et leur stade. On se heurte aux difficultés d’éva-

luation sur une population hétérogène en raison de l’âge,

des pathologies très différentes et de la poly-médication.

Très souvent, ces patients présentent une insuffisance ré-

nale, hépatique, respiratoire ou des troubles des fonctions

supérieures et ne forment donc pas des groupes réellement

homogènes.

De plus, faut-il utiliser la voie orale, la voie sous-cu-

tanée, la voie intraveineuse ? Faut-il utiliser la perfusion

continue ? Les bolus sont-ils efficaces ? La posologie à

utiliser reste elle-même à discuter, même si les faibles do-

ses semblent plus souvent utilisées. Les effets secondaires

ainsi que l’efficacité ne sont également pas évalués. Si

l’action de la kétamine sur les douleurs neuropathiques

ne peut se discuter, le gain qu’elle pourrait apporter sur

le confort et la qualité de vie des malades en soins pal-

liatifs reste un mystère. Par ailleurs, une question encore

plus fondamentale persiste : quelle est l’indication exacte

de la kétamine ?

Dans notre expérience, nous l’utilisons pour les pa-

tients au stade terminal d’une pathologie cancéreuse pré-

sentant des douleurs réfractaires au traitement morphini-

La mise en place

de protocoles utilisant

la kétamine

n’est pas une solution

exclusive.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%