Il y a une grande diversité dans la façon d`établir le genre parmi les

Façonnements sociaux du biologique

I. Les rites de passage ou étapes du cycle de la vie

1. Définition et Histoire

La notion de rite renvoie à l’idée d’un ensemble de gestes, de paroles et d’objets

ordonnancés par une autorité qui en obtient la signification puisqu’elle en a formulé le code.

En français, le terme a une connotation religieuse très forte puisqu’il fait référence à une

autorité, il peut aussi y avoir plusieurs autorités.

En 1997 : Un article fait part des différences entre rite et rituel, écrit par Albert Piette qui

travaille sur la religion. Vision plus minimaliste : l’hypothèse serait que le rituel désigne un

cadre contextuel spécifique. C’est également quelque chose de cérémoniel. Ca revient à

décrire, comprendre le cadre conceptuel. A. Piette fait référence à un ensemble d’évènements

(ex : sportifs), jeux fictionnels (beaucoup d’anglo-saxons ont travaillé dessus).

Au début du 20e, on se pose la question de ce que l’on peut mettre en lumière : une structure

qui serait propre aux rites.

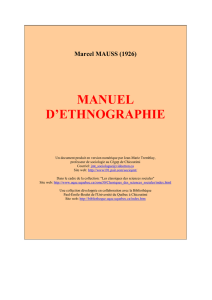

Arnold van Gennep est un ethnologue et folkloriste français (1873 -1957). Il est

principalement connu pour son travail concernant les rites de passage et pour son monumental

Manuel de folklore français contemporain, demeuré inachevé. Il est considéré aujourd’hui

comme le fondateur en France du folklore en tant que discipline scientifique. Il va établir une

compilation de matériaux recueillis par les folkloristes et réfléchir au-delà de leur diversité à la

manière de les classer.

Il va rester en marge de l’Université française. Il a refusé d’être féodé par Durkheim. Il est né

en Allemagne, vient en France à 6 ans et va se diriger vers différentes formations (arabe,

égyptologie, arabe ancien) et ne va pas s’engager dans une activité universitaire mais se

consacrer à des recherches sur l’ethnographie et le folklore.

En 1909, il publie « Les Rites de Passage »

Un rite de passage est un rituel marquant le changement de statut social ou sexuel d'un

individu, le plus généralement la puberté sociale mais aussi pour d'autres événements comme

la naissance ou la ménopause. Le rituel se matérialise le plus souvent par une cérémonie ou

des épreuves diverses.

Le « rite de passage » se distingue du « rite initiatique » en cela qu'il marque une étape dans

la vie d'un individu, tandis que le rite d'initiation marque l'incorporation d'un individu dans un

groupe social ou religieux : le premier touche indistinctement tous les individus d'un même

sexe tandis que le second les sélectionne1.

Les rites de passage permettent de lier l'individu à un groupe mais aussi de structurer sa vie

en étapes précises qui lui permettent d'avoir une perception apaisante de la condition mortelle

de l'homme.

Ce phénomène est donc un enjeu important pour l'individu, pour la relation entre l'individu

et le groupe et pour la cohésion du groupe.

Ces rites de passage accompagnent les changements de lieu, d’états, d’occupation, de

situation sociale et d’âge. Ce sont ces rites qui accompagnent tout au long de la vie, du

berceau jusqu’à la tombe. Ces rites rythment aussi et s’inscrivent dans une périodicité

naturelle. Il existe des rites qui marquent le passage d’une lunaison à une autre, d’une saison à

un autre = temporalité plus globale.

Ces rites désignent tout un tas d ‘évènements qui ne sont pas articulés à la condition

physiologique de l’homme mais celle d’évènements bio sociaux. Cette notion de rite de

passage, ce n’est pas seulement quelque chose qui a une valeur de rite symbolique, il s’agit de

marquer une discontinuité dans la vie individuelle et sociale.

Il y a trois stades successifs des rites de passage. Les rites ont un caractère temporel

puisqu’il y a trois stades. Ils ont aussi une dimension spatiale (gué, seuil, frontière).

Ce double caractère (reference à la temporalité et à la franchisation d’un espace) fait de ces

rites de passage des rites coextensibles à la nature humaine qui s’inscrit dans le temps et dans

l’espace.

Le premier à étudier le phénomène est l’ethnologue-folkloriste Arnold van Gennep (Les

Rites de Passage, 1909). D’autres théories furent développées dans les années 1960 par Mary

Douglas et Victor Turner.

Selon Arnold van Gennep2, le rite de passage se déroule le plus souvent en trois étapes :

● la séparation, rites préliminaires(l’individu est isolé du groupe) ;

● la marge appelée aussi phase de marginalisation, rites liminaires ou encore liminarité

(moment où s’effectue l’efficacité du rituel, à l’écart du groupe, avec souvent des rites

d'inversion) ;

● l’agrégation appelée aussi phase de réintégration ou postliminaire (retour dans le

groupe).

Hypothèse : A l’aide de ce schéma tripartite, on peut analyser l’ensemble des rites qui ont

lieu lors d’un changement d’état. Selon les moments, les séquences n’ont pas toutes la même

importance. Dans certains cas le Stade 1 est très important, pour d’autres ce sera le stade 3. Il

y a une variation possible de l’importance de ces séquences. Ces trois stades font référence à

des séquences qu’on peut ordonner. Par exemple le stade de séparation de la mort peut être

plus important que le stade de la marge.

L’expression de ce rituel de passage a permis d’unifier des faits hétérogènes et insignifiants

et la manière dont il a organisé ces stades a permis de montrer que le rituel est organisé

logiquement. Par ce moyen, il rapproche des rituels apparemment sans relation les uns avec les

autres.

Arnold Van Gennep a réussi à donner un schéma, du sens, une explication aux rites. Il a

observé que tous les rites s’ordonnent de façon tripartite. Il y a des rituels qui échappent à cette

structure. Pour ceux qui présentent ces trois stades, il propose qu’ils soient alors désignés

comme des rites de passage.

La fonction commune est celle qui permet de passer d’un état social à un autre, d’instaurer

un temps, un espace, pour voir la coupure d’un état d’avant et d’après . Au-delà de ce schéma

tripartite, il y a aussi deux grandes catégories selon l’accent qui est mis sur l’individu ou sous

la collectivité, la vie de la communauté. (Life crisis pour les anglo-saxons).

Cette distinction est faite parce qu’il y a toujours une double dimension individuelle et

sociale. Le corps individuel et social est mis en miroir à certains moments.

Un autre anthropologue, Victor Turner, a suivi le travail de Van Gennep, et s’est plus

particulièrement intéressé à la marge (stade 2). Il montre que ces moments de la marge, de la

liminarité sont de statut soit social, soit sexuel. Il va montrer ce que permet, après cette

séparation du groupe, ce qu’il appelle une « communitas ».

Exemple : les jeunes garçons peuvent être mis à part dans une maison : les rapports entre

jeunes hommes sont des rapports d’égalité = la communitas. Après l’agrégation, il y a un

retour à l’organisation sociale et à la hiérarchie.

L’expression a pu perdre du sens. Elle s’est appliquée à des tas de phonèmes, ce qui lui a

enlevé toute valeur explicative.

Critique de cette notion : La manière dont Van Gennep présente la dimension formelle des

rites évacue le fait que ces phases sont asymétriques. Il s’agit d’enjeux de hiérarchie sociale.

II. La Grossesse et l’Accouchement

● Rites évoqués par Van Gennep à propos de la grossesse et de

l’accouchement.

Dans la PMA (Procréation médicalement assistée), il y avait quelque chose d’une révolution

anthropologique pour ce qui est de la fabrication de l’être humain. D’un point de vue

anthropologique, il n’a rien d’inédit que la parenté ne soit que du biologique, un être humain

n’est jamais que la production d’un homme et d’une femme.

Maurice Godelier : « Un homme et une femme ne suffisent pas à faire un humain ».

Van Gennep aborde la question de la grossesse et de l’accouchement par les cérémonies.

Dans beaucoup de sociétés, elles constituent un tout et sont des rites de séparation. La

grossesse sort de la société et parfois aussi de la société « sexuelle ». Au début de la grossesse

il peut être envisagé que les femmes n’aient pas de relation sexuelle.

Pour Van Gennep, la pendant la grossesse est une période de marge, le moment de

l’agrégation, moment où la femme se réintègre au groupe avec un statut nouveau en tant que

mère.

Pour Van Gennep, ce sont les rites de séparation qui sont les mieux étudiés.

Par exemple, la réclusion dans des huttes spéciales, puis des tabous ou interdits alimentaires.

Dans toutes les sociétés, ‘est un moment de particulière fragilité car il n’est pas exempt de

dangers (surtout dans les endroits où il y a beaucoup de décès)

Il décrit ce rite chez les Toda en Inde : Des espaces sont interdits aux femmes enceintes, au

bout de 5 mois il y a une cérémonie où elle doit vivre dans une hutte spéciale et où des

divinités doivent être invoquées, puis elle doit se brûler les mains en deux endroits, il y a

ensuite une cérémonie de sortie de la hutte où elle doit boire du lait sacré pour revenir ensuite

vivre dans sa hutte. Lorsqu’elle devient mère pour la première fois, la femme accouche dans

sa maison sans cérémonie spéciale mais c’est ensuite que la mère et l’enfant vivront dans une

hutte spéciale et qu’un certain nombre de rituels serot faits pour protéger le bébé du méchant

esprit : Keirt.

Cela permet de montrer comment la femme a été séparée, mise en marge puis réintégrée

dans son milieu ordinaire. La grossesse est un moment pendant lequel un ensemble d’interdits,

de prescriptions sociales existent et à cet égard, dans nos sociétés, ce sont plutôt les instances

médicales qui s’occupent de ces rites.

Si la grossesse est un moment de liminarité et de marge c’est aussi en lien avec les

représentations qui existent de l’enfant à naître, du fœtus.

Dans beaucoup de sociétés de l’Afrique de l’Ouest, le nouveau né est un ancêtre qui revient

(y compris dans le monde animal).

Selon l’anthropologue Yannick Jaffré, l’accouchement serait « La bataille des femmes »

En Côte d’Ivoire chez les Sénoufos, la femme enceinte ne doit ni manger ni regarder

certains animaux comme le lièvre ou le lézard. Dans cette configuration symbolique il y a la

mère, l’enfant à naître et le règne animal, il y a aussi toute une série de rites effectués qui

accompagnent l’accouchement.

Selon les sociétés, les postures d’accouchement diffèrent. La légitimité des personnes qui

accompagnent l’accouchement est totalement façonnée selon les sociétés.

En Ethiopie à Galla, on brûle le placenta pour prévenir les manœuvres de sorcellerie. Il

existe également des rituels sur la section du cordon, sur ce qu’on fait du placenta.

Le fait qu’un être humain naisse n’est pas forcément le fait d’une société. La naissance

physique n’équivaut pas à la naissance d’un être social.

Il y a plusieurs dichotomies « civilisés/primitifs ». Dans le monde occidental par exemple ce

qui est rationnel est le médical.

Maurice Godelier dit qu’un homme et une femme ne suffisent pas pour faire un enfant car

en comparant 26 sociétés, il rend compte que partout, quels que soient les systèmes, un

homme et une femme créent un fœtus mais ce n’est pas suffisant pour créer un être social.

Par exemple chez les Inuits, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme qui

s’unissent sexuellement et créent biologiquement un être humain mais ils considèrent in utero

que le fœtus n’a pas encore d’âme.

(Alors que dans le monde occidental, la mortalité anténatale, à partir du moment où le fœtus

a plus de six mois, est considéré comme une personne morte (réforme 2006)).

Au stade intra-utérin, le fœtus n’a donc pas d’âme et le jour de la naissance, Sylla, le maître

de l’univers, introduit dans son corps une bulle d’air qui lui donne son souffle, son principe de

vie et le connecte à l’univers. Le nouveau né devient un être social. Vient ensuite la cérémonie

où l’on donne des noms, les noms donnent des âmes. A partir de ces représentations, si on

donne un prénom d’un genre féminin à un garçon, il sera élevé comme une fille : Bertrand

Saladin d’Anglure Troisième sexe social, atome familial et médiations chamaniques

Godelier montre que la part de l’homme et de la femme dans les théories de la conception

vient asseoir des représentations qui concernent le masculin et le féminin.

Françoise Héritier est une africaniste qui a travaillé en Côte d’Ivoire. Sa thèse : Les théories

de la conception visent à effacer le corps de la femme dans la construction de l’enfant.

Au Soudan, chez les Nuer, la femme stérile prend le statut d’un homme. Elle épouse une

femme qui va pouvoir enfanter et avec qui elle pourra élever ses enfants. Le père peut être un

cousin. Toute société trouve des mécanismes pour remédier à la stérilité. Lévi-Strauss

évoquera aussi le cas de figure du « mariage fantôme », qui chez les Nuer, autorise une

femme veuve à engendrer « au nom du défunt » avec un de ses proches parents.

Au Maghreb, si une femme allaite un enfant, il peut devenir son enfant (lien de parenté par

le lait).

La naissance de jumeaux peut dans certaines sociétés avoir différentes représentations :

traitement social de la gémellité.

III. La Puberté

● Distinction entre la puberté physiologique et la puberté sociale

Pierre Castres : « Indiens Guayakis » Chapitre 4 Margaret Mead : Travail sur

l’ « Adolescence à Samoa »

Ce sont des rites difficiles à définir pour deux raisons :

- Elle est associée à un tas d’autres notions fluctuantes (cérémonies, coutumes) mais on

les retrouve aussi ailleurs, en ethnologie, dans les sciences religieuses.

- Depuis les origines de la discipline, il n’y a pas d’homogénéité dans l’anthropologie,

ce qui donne 3 approches possibles : fonctionnaliste, culturaliste ou structuraliste, plus

pragmatique pour s’interroger sur le pourquoi du rituel, à quoi il sert ?

La plasticité du rituel : Il n’est pas fixé pour toujours. Anne Attane a travaillé sur un groupe

du Burkina Faso (Mossi) où il existe des séquences d’abandon, des périodes de réapparition du

rituel pour donner le nom d’un ancêtre à un enfant pour l’inscrire dans une communauté.

« Les rites de Passage » de Van Gennep p.94

Sur le plan physiologique, la puberté est la période de procréation avec l’appartition des

caractères sexuels secondaires. Dans les années 60, Tanner a distingué 5 stades de la puberté :

- La prépuberté (stade prépubertaire)

- Augmentation du bourgeon mammaire

- La pilosité

Tanner distingue 5 stades au cours desquels la pilosité (pubienne et autre), l’augmentation

du bourgeon mammaire, et la taille du pénis et des testicules vont évoluer.

Pour Van Gennep, il n’est pas possible de ne pas distinguer puberté physiologique et

puberté sociale. Il y a des différences selon les groupes, les attitudes, l’âge, par rapport au

moment où les êtres deviennent capables de créer.

Dans certains cas, il y a convergence, il fait ici référence à des rites.

Il donne l’exemple de Rome et de Paris : même en Europe, il montre que les prescriptions

légales ne sont pas liées à des conditions physiologiques. Il ne faut pas appeler rites de puberté

mais rites d’initiation. Si on les appelait « rites de puberté », on pourrait croire à une

consubstantialité entre le physique et le social.

1999 : article de Georges Bastide où il définit les rites d’initiation en disnt qu’ils ne sont pas

seulement articulés à la sortie de l’enfance. Ces rites d’initiation désignent l’ensemble des

cérémonies par lesquelles l’individu est admis à la connaissance de certains « mystères ». Ils

ont été amenés selon Bastide à distnguer trois types :

- Les rites qui font entrer dans la catégorie adulte = initiation tribale.

- Celles qui ouvrent à des sociétés secrètes et des confréries fermées = initiation

religieuse.

- Celles qui font abandonner la condition d’homme normal pour accéder à la fiction =

initiation magique (chamanisme).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%