Le principe du freinage - images.hachette

LE FREINAGE 89

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

Dossier 20

Le principe

du freinage

Le système de freinage permet de réduire, de manière contrôlée par le conducteur, la vitesse du véhicule

indépendamment des conditions de charge et de vitesse, et de l’immobiliser lorsqu’il est à l’arrêt.

J’observe

Savoir pré-requis

•La structure générale d’un véhicule

Limites de connaissances

•Maîtriser les frontières du système

•Maîtriser les fonctions du système et de ses composants

•Connaître les caractéristiques et phases de fonctionnement

•Maîtriser les paramètres d’entrée et de sortie du système

•Aborder les interrelations avec d’autres systèmes

ou fonctions

Énergie

Pneumatique

Énergie

Électrique

Énergie

Cinétique

dégradée

Énergie

Musculaire

Énergie

Calorifique

Énergie

Cinétique

Informations de

fonctionnement

et d'état

Action

conducteur Charge du

véhicule

Conditions

extérieures

Le principe du freinage Dossier 20

LE FREINAGE 91

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

En automobile, l’adhérence change en fonction du poids du véhicule, des caractéristiques, de l’état du

pneu, de la nature et de l’état de la route.

Le coefficient de frottement entre route et pneu peut varier de 0,9 pour un goudron sec à 0,1 pour une

route verglacée.

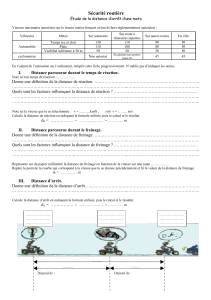

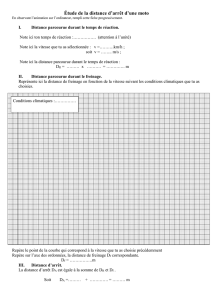

Le temps de réaction

C’est le temps nécessaire au conducteur pour détecter la cause de freinage et agir sur la commande. Ce

temps dépend des conducteurs, de leur condition physique et de leur attitude au volant. Il est générale-

ment de 0,75 seconde.

La distance d’arrêt est la somme des distances parcourues pendant :

Le temps de détection + le temps réaction + temps de réponse du système + le temps de freinage.

Énoncer les quatre énergies à l’entrée et les deux énergies à la sortie du système.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comment est obtenu le ralentissement du véhicule ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quels sont les paramètres qui opèrent sur le freinage ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle est l’influence de l’adhérence sur le freinage ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je m’entraîne

LE FREINAGE

90

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

Le principe du freinage

Dossier 20

Réalisation du système

La décélération du véhicule est obtenue mécanique-

ment par le ralentissement des roues. Seul lien entre

le véhicule et le sol. Ce ralentissement s’accomplit par

transformation de l’énergie cinétique initiale en éner-

gie calorifique, au moyen d’un frottement entre deux

éléments : l’un lié au châssis du véhicule, l’autre lié à

la roue.

1- Le système doit satisfaire aux contraintes suivantes

• Le ralentissement doit se réaliser dans un temps et une distance minimum, c’est l’efficacité. (La norme

européenne Cee 70:311 impose une décélération minimale de 5,8 m . s–2 pour un effort de commande

de 50 daN à 80 km/h).

• Le freinage ne doit pas mettre en péril la trajectoire désirée par le conducteur : c’est la stabilité ou

l’équilibre.

• La force de freinage doit être proportionnelle à l’effort du conducteur : c’est la progressivité.

• L’effort du conducteur ne doit pas être trop important : c’est le confort.

En outre, le système doit comporter un mécanisme de commande de secours permettant l’arrêt du véhi-

cule lors d’une défaillance du frein principal avec une décélération de 2,75 m . s–2.

Le frein de stationnement doit permettre de maintenir immobile le véhicule sur une pente de 18 %.

Il peut être combiné avec le frein de secours.

2- Action des conditions extérieures sur le freinage

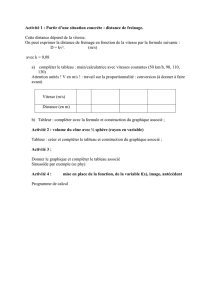

L’adhérence

Lorsque la roue est ralentie trop violemment, elle dépasse les capacités d’adhérence, elle se bloque et

glisse sans tourner. Le véhicule continue d’avancer sur sa lancée.

Le freinage perd son efficacité, la décélération du véhicule est très faible.

L’adhérence est la force qui s’oppose au déplacement d’un corps par rapport à la surface sur laquelle il

repose.

L’adhérence est dépendante du poids du corps (P) et du coefficient de frottement (f).

La force d’adhérence s’exprime par A = P ¥f.

J’étudie

F

P

P

FF

P

AA A

Huile

Demandez la validation

!

Temps

de détection

Cause

du freinage

Détection

de la cause

Action du

conducteur

sur la

commande

Début réel

du freinage

Arret

du véhicule

Temps

de réaction

Temps

de réponse

Temps

de freinage

Le principe du freinage Dossier 20

LE FREINAGE 93

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

Organisation fonctionnelle du système de freinage

Pour que le système de freinage assure sa fonction principale, il doit faire appel à plusieurs sous sys-

tèmes assurant chacun des fonctions de service :

Fonction principale Fonctions de service Sous-systèmes associés

J’étudie

LE FREINAGE

92

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

Le principe du freinage

Dossier 20

Organisation structurelle du système de freinage

Le système de freinage d’une automobile est constitué de la manière suivante.

1Pédalier

2Assistance de freins

3Réservoir de liquide

4Commande hydraulique

Système de freinage : 5Canalisations souples et rigides

6Répartiteur de freinage

7Organes de frein avant

8Organes de frein arrière

9Commande mécanique

0Système d’information

J’observe

3

61

8

5

9

7

4

2

0

{

Dissiper l’énergie

cinétique initiale

en énergie calorifique Répartir l’énergie

de freinage

entre les freins avant

et les freins arrières

Transformer

l’énergie cinétique

en énergie calorifique

par frottement

Maintenir à l’arrêt

le véhicule

Produire les informations

concernant

le fonctionnement

et l’état du système

Transmettre l’énergie

de freinage vers

les organes de frein

Doser et distribuer l’éner-

gie de freinage

Amplifier l’effort

du conducteur

Transformer l’effort

du conducteur

en énergie mécanique

Pédale de

frein

Assistance

de freinage

Commande

hydraulique

Canalisations

souples

et rigides

Système de

régulation

Organe

de frein

Frein de

stationne-

ment

Système

d’informa-

tion

LE FREINAGE

94

© Hachette Livre - Techniques des véhicules automobiles - BEP - La photocopie non autorisée est un délit.

Le principe du freinage

Dossier 20

Quelle est la partie du système actionnée par le conducteur ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quels sous-systèmes permettent d’assurer le critère de progressivité ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quel sous-système assure la fonction « maintenir le véhicule à l’arrêt » ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechercher les différentes informations produites par le système.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je m’entraîne

Je retiens

1- La fonction globale du système de freinage est de transformer de l’énergie

cinétique en énergie calorifique.

2- La fonction d’usage est de permettre au conducteur de contrôler le ralentissement

du véhicule, quelles que soient les conditions de vitesse et de charge, et de

maintenir à l’arrêt le véhicule.

3- Le ralentissement du véhicule s’effectue par frottement entre deux pièces, l’une

liée à la roue, l’autre liée au châssis, dégradant ainsi l’énergie cinétique du véhicule

en énergie calorifique.

4- Le système est conçu afin d’être :

• efficace, c’est-à-dire permettre le ralentissement dans un temps et une

distance minimum ;

• stable, c’est-à-dire conserver la trajectoire définie par le conducteur ;

• progressif, c’est-à-dire répondre proportionnellement à l’effort du conducteur ;

• confortable, c’est-à-dire ne pas nécessiter un effort trop important pour sa

mise en action.

5- Le fonctionnement du système peut être perturbé par plusieurs facteurs : son état,

celui du véhicule, les conditions d’adhérence et l’état du conducteur.

Rechercher d’autres moyens d’assurer le freinage d’un véhicule.

Je recherche

Demandez la validation

!

1

/

4

100%